【2026年】「脳外科」のおすすめ 本 126選!人気ランキング

- 本当に大切なことが1冊でわかる 脳神経

- 病気がみえる vol.7 脳・神経 第2版

- 内科レジデントの鉄則 第3版

- 単純な脳、複雑な「私」 (ブルーバックス 1830)

- 別冊天然生活 心と体が若返る小さな習慣 (扶桑社ムック)

- 本当に大切なことが1冊でわかる循環器 第2版

- カラー図解 脳の教科書 はじめての「脳科学」入門 (ブルーバックス)

- 救急外来 ただいま診断中!

- 82年生まれ、キム・ジヨン (単行本)

- 後遺障害の患者さんを救う! 交通事故診療のピットフォール

この書籍は、看護師に必要な脳神経に関する基本知識を集約したもので、看護情報サイト「看護roo!」とのコラボレーションにより、2,000人の看護師の意見を反映しています。368頁の本編と144頁の別冊からなり、脳神経看護の重要性、解剖生理、検査、治療、疾患について詳しく解説しています。

著者池谷裕二の新著は、最先端の脳科学に基づき「心」の生成メカニズムを探求する連続講義の内容をまとめたものです。私たちの心に対する理解が最新の研究によって変わっていく様子を描き、著者自身が特に愛着を持つ作品としています。各章では、脳の理解、心の視点、自由の創造、ノイズからの生命生成などがテーマとなっています。

この書籍は、看護師が循環器に関する基本的な知識と患者全体を把握するための知識を一冊にまとめた決定版です。内容は、看護師に求められるアセスメント力を高めるために整理されており、読みやすく調べやすいページ構成が特徴です。ナース2,000人の意見を基に、入院から退院までの看護の全体像を示しています。目次には循環器看護の重要事項や疾患、検査、治療法が含まれています。

この書籍は、脳の構造や機能について豊富なカラー図版を用いてわかりやすく解説しています。脳の進化、神経細胞やグリア細胞の役割、記憶の形成と蓄積、意識や思考のメカニズムなど、脳に関する多様な謎を最新の研究を交えて紹介しています。医学生や医療関係者だけでなく、脳に興味があるすべての人にとって必読の一冊です。著者は、脳の高次機能や進化に関する研究を行っている京都大学名誉教授の三上章允です。

韓国135万部突破!チョン・ユミ、コン・ユ共演映画化!!社会現象を巻き起こした大ベストセラー小説。解説:伊東順子 韓国で100万部のベストセラー! 邦訳刊行。映画化決定! 女性が出会う困難を描いた超話題作。解説 伊東順子 推薦文 松田青子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 韓国で135万部突破 チョン・ユミ、コン・ユ共演で映画化 社会現象を巻き起こした大ベストセラー小説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本でも圧倒的共感の声! 「これはわたしの物語だ」 異例の大ヒットで、ついに22万部突破!! 「女性たちの絶望が詰まったこの本は、未来に向かうための希望の書」――松田青子 2019年間ベストセラー(「単行本 文芸書」部門第8位/トーハン調べ、「単行本 フィクション」部門第10位/日販調べ) 6か月連続売上第1位! (2019年1-6月 海外文学部門/トーハンTONETS i調べ) ひとつの小説が韓国を揺るがす事態に K-POPアイドルユニットのRed Velvet・アイリーンが「読んだ」と発言しただけで大炎上し、少女時代・スヨンは「読んだ後、何でもないと思っていたことが思い浮かんだ。女性という理由で受けてきた不平等なことが思い出され、急襲を受けた気分だった」(『90年生まれチェ・スヨン』 より)と、BTS・RMは「示唆するところが格別で、印象深かった」(NAVER Vライブ生放送 より)と言及。さらに国会議員が文在寅大統領の就任記念に「女性が平等な夢を見ることができる世界を作ってほしい」とプレゼント。韓国で社会現象にまで発展した一冊は台湾でもベストセラーとなり、ベトナム、アメリカ、カナダ、イギリス、イタリア、フランス、スペインなど25カ国・地域で翻訳決定。 本書はもはや一つのだ。 ある日突然、自分の母親や友人の人格が憑依したかの様子のキム・ジヨン。 誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児……キム・ジヨン(韓国における82年生まれに最も多い名前)の人生を克明に振り返る中で、女性の人生に立ちはだかるものが浮かびあがる。 「キム・ジヨン氏に初めて異常な症状が見られたのは九月八日のことである。(……)チョン・デヒョン氏がトーストと牛乳の朝食をとっていると、キム・ジヨン氏が突然ベランダの方に行って窓を開けた。日差しは十分に明るく、まぶしいほどだったったが、窓を開けると冷気が食卓のあたりまで入り込んできた。キム・ジヨン氏は肩を震わせて食卓に戻ってくると、こう言った」(本書p.7 より) 「『82年生まれ、キム・ジヨン』は変わった小説だ。一人の患者のカルテという形で展開された、一冊まるごと問題提起の書である。カルテではあるが、処方箋はない。そのことがかえって、読者に強く思考を促す。 小説らしくない小説だともいえる。文芸とジャーナリズムの両方に足をつけている点が特徴だ。きわめてリーダブルな文体、等身大のヒロイン、ごく身近なエピソード。統計数値や歴史的背景の説明が挿入されて副読本のようでもある。」(訳者あとがきより) 解説:伊東順子 装画:榎本マリコ 装丁:名久井直子

この書籍は、交通事故患者の診療に必要な基本知識や診断書作成のコツを解説しています。交通事故診療は通常の保険診療と異なり、トラブルが発生することもあるため、医師は最低限の知識を持つべきです。内容は、自賠責保険や後遺障害認定に関する基礎知識、書類作成のポイント、トラブル回避術などを含んでいます。著者は交通事故事案に豊富な経験を持つ医師です。

この本は、韓国で話題となったエッセイの日本語訳で、著者が自身の不安定な心情を率直に描いています。200冊限定のブックファンドから生まれ、40万部以上のベストセラーとなりました。内容は自己愛や自尊感情、精神的な苦悩についての考察が含まれています。著者のペクセヒは、軽度のうつ病や不安障害を抱えながら、精神的な治療を受けている女性です。

本書は、脳研究の第一人者・池谷裕二氏が、最新の研究成果を基に脳と心の関係について探求する内容です。心や意識の起源、臨死体験、脳の病気、さらには脳の若返りに関する研究など、多様なテーマを扱っています。視覚的に理解しやすい画像や3Dイラストも豊富で、脳の新しい理解を提供します。著者は東京大学の教授で、脳の可塑性を研究しています。

『フィジカルアセスメントがみえる』が『看護がみえる』シリーズとしてリニューアルされ、看護学生や新人看護師に役立つ内容となっています。特徴として、豊富なイラストや写真を用いて身体の評価を解説し、解剖生理や病態に関する情報も充実。新たに動画やROMシミュレーターなどの付録が追加され、身体計測の章も設けられました。各章にはアセスメントの目的が明記され、異常所見の写真も増え、より実践的でわかりやすい内容になっています。

この本は、脳の不思議や可能性について探求する内容で、右脳と左脳の役割、脳の細胞の重要性、自己認識のメカニズムなどを解説しています。目次では、脳の歴史や脳科学と心理学の関係、夢のメカニズムなど多様なテーマが取り上げられています。著者は毛内拡で、脳科学の専門家として研究を行っています。

この書籍は、看護師が呼吸器看護の基本知識を学ぶための決定版であり、看護情報サイト「看護roo!」とのコラボレーションで作成されました。看護師2,000人のアンケートを基に、急性期と慢性期の看護の全体像を把握できるように構成されています。内容は432ページの本編と、病棟での即時性を重視した120ページの別冊の2部構成で、必要に応じて使い分けることで、患者を全体的に捉えた看護が実践できるようになります。目次には、呼吸器看護の重要性、解剖生理、検査、治療、疾患に関する情報が含まれています。

この書籍は、病棟での医療管理に必要な知識を集約したレジデントノートの特集です。内容は、病棟指示や頻用薬の使い方、持参薬の管理、マイナートラブルへの対応など、医療現場での実践的な指導を提供しています。特に、病棟での指示や急変時の対応、基礎疾患を持つ患者の管理に焦点を当てており、付録として薬剤に関する便利情報も含まれています。

脳画像を効果的に活用するためには、脳の構造や神経経路を詳細に理解することが重要です。本書では、脳のランドマークを基にして脳回や脳溝を順に追うことで、全体像を把握し、損傷した領域や機能を特定する方法を解説しています。改訂版では、認知症に関連する項目が追加され、初心者にもわかりやすい内容になっています。

この本は、スタンフォード大学の脳神経外科医が「引き寄せの法則」とその科学的根拠を解説し、富と幸運を引き寄せるための6つの具体的なステップを提供しています。内容は、集中力の回復、真の願望の明確化、ネガティブな自己イメージの排除、無意識への意図の埋め込み、目的の追求、期待を手放すことに焦点を当てています。著者は、自己実現を促進するための脳の働きとその活用法を紹介し、科学と個人の経験を結びつけています。

本書は、医療現場でのカルテ記載法を「型」に沿って学ぶことで診療効率と診断推論能力を向上させる内容です。基本の型ではSOAP形式や問題リストのエッセンスを学び、医師らしい思考過程を身につけます。応用の型では、外来や救急などの場面に応じたカルテ記載法を習得し、柔軟な診療スタイルを実現します。著者は佐藤健太医師で、地域密着型の病院で幅広く活動しています。

本書は、脳と人工知能(AI)の融合がもたらす未来の可能性について探求しています。著者は、脳に知識をダウンロードしたり、思考を直接伝えたり、AIによる健康管理が可能になるなど、科学者たちが真剣に研究している近未来のシナリオを提示しています。松尾豊氏が絶賛するこの本は、科学技術の進展に対する私たちの考え方や備えについても問いかけており、未来の社会を考える人々にとって必読の一冊です。

『ぼのぼの』を通じて心の癒しを提供するエッセイが日本に上陸。著者は韓国でベストセラーを記録したキムシンフェで、他者との共生や大人になること、人生の勝ち負け、正直さの重要性、完璧さよりも十分さを重視する内容が展開されている。翻訳は小山内園子が担当。

『これだけ心電図』の著者が書いた本書は、輸液の基礎を学ぶための入門書です。初学者が効率よく輸液を理解できるように構成されており、適切な知識を身につけることができます。内容は、輸液の学び方、よく使用する輸液製剤、組成や体内分布、浸透圧、適応症例、尿細管の機能、酸塩基平衡、電解質異常、病態別の輸液など多岐にわたります。臨床での具体的な症例を通じて、実践的な知識を得ることができます。著者は医師であり、病態生理を解説することに力を入れています。

本書は脳の科学に関する基礎知識や最新の研究成果を紹介しています。脳の構造や機能、記憶のメカニズム、うつ病やアルツハイマー病などの心の病、発達障害の特性について詳しく解説しています。また、天才の脳の特性や創造性、記憶力の驚異的な能力についても触れています。脳研究の最前線や最新技術を活用したアプローチも紹介され、脳の理解を深めるための内容が盛り込まれています。

NHKスペシャル『立花隆 臨死体験』出演の天才脳科学者、初の翻訳! 脳は意識を生み出すが、コンピューターは意識を生み出さない。では両者の違いはどこにあるのか。クリストフ・コッホが「意識に関して唯一、真に有望な基礎理論」と評した、意識の謎を解明するトノーニの「統合情報理論」を紹介。わくわくするようなエピソード満載でわかりやすく語られる脳科学の最先端、待望の翻訳! 【本書が挑む脳科学最前線の驚異の事例】 ・脳幹に傷を負い植物状態に見えるロックトイン症候群患者(映画「潜水服は蝶の夢を見るか」の主人公)。彼らの意識の有無はどう診断すればいいのか? ・麻酔薬を投与するとなぜ意識が失われるのか? 麻酔時に意識が醒めてしまうとどうなるのか(1000人に1人はそうなる) ・右脳と左脳をつなぐ脳梁を切断する(スプリットブレイン。てんかん治療で行われることがある)と、1つの脳のなかに意識が2つ生まれる!?

この書籍は、860億個のニューロンが脳内でどのように繋がり、コミュニケーションを行っているかを探求しています。ニューロンの繋がりは、ケガや病気、成長過程の異常によって変化し、これが自閉スペクトラム症やうつ病、統合失調症などの精神疾患に繋がる可能性があります。著者は神経科学の専門家であり、脳の混乱が思考や感情、行動に与える影響を研究し、治療法の可能性を模索しています。内容は脳障害や精神疾患に関する章で構成されており、脳と心の関係を明らかにすることを目指しています。

本書は、意識の謎に迫る研究者たちの最新のレポートをまとめたもので、脳の物質的な反応から意識がどのように生まれるのかを探求しています。クオリアやニューロンの知見を基に、実験成果を通じて人間の意識の理解を深め、人工意識の可能性についても考察します。著者は脳科学の専門家であり、意識研究の最前線を描き出しています。

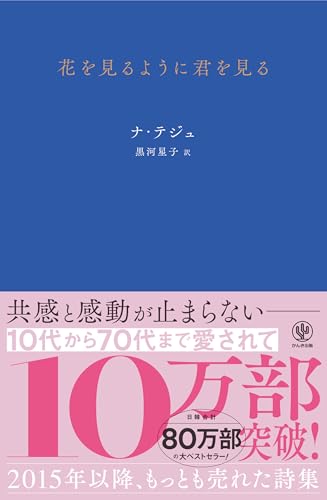

この本は、韓国の人気詩人ナテジュの詩集で、韓国で50万部以上のベストセラーとなり、BTSのRMやBLACKPINKのジスも愛読しています。韓国ドラマ『ボーイフレンド』で使用されたことで再注目され、幅広い層に支持されています。詩は115編収録されており、温かい雰囲気と繊細な挿し絵が特徴です。著者は長年の教師としての経験を持ち、数多くの詩集やエッセイを発表しています。日本語訳が待望されている一冊です。

この書籍は、神経科学者フリストンが提唱した「能動的推論」と「自由エネルギー原理」に基づき、脳の知覚、認知、運動、思考、意識などの機能を統一的に説明する理論を解説した初の入門書です。内容は、脳の推論機能や注意、運動制御、意思決定、感情、好奇心、精神障害との関連、認知発達など多岐にわたります。著者は認知神経科学と計算論的神経科学の専門家です。

集中治療医の田中竜馬先生の人気セミナーを基にした書籍で、血液ガスの理解を深める内容。呼吸状態や意識障害、酸ー塩基平衡の異常を評価するための血液ガスの読み方や重要項目を解説。著者は京都大学医学部卒で、呼吸器内科・集中治療科の専門家。

この書籍は、最新の脳科学を基に人間の心と行動を科学的に検証し、行動の背後にある理由を解明します。脳の機能や記憶力向上、メンタルの鍛え方、恋愛やダイエットの方法、認知機能の維持、天才と普通の人の脳の違いなど、実生活に役立つ情報が豊富に含まれています。全5章で脳と心の関係、感覚の不思議、意外な研究結果、恐怖に関する研究、倫理的問題の処理などを紹介し、脳科学への興味を引き立てる内容となっています。著者は玉川大学脳科学研究所の教授、坂上雅道氏です。

本書『解剖と正常像がわかる!エコーの撮り方完全マスター 疾患編』は、正常エコーを撮影できるようになった後、各疾患のエコー撮影方法や重要な所見を直感的に理解できるようにまとめられています。初心者から経験者まで、日常検査でよく遭遇する疾患を網羅し、エコー所見のポイントを明確に示すテキストです。目次には肝胆膵、泌尿器、消化管、心臓、血管、体表臓器、運動器などの章が含まれています。

この書籍は、神経科学者デイヴィッド・イーグルマンが、視覚や聴覚、身体の一部を失った際に脳内で何が起こるのかを探求し、脳の可塑性を活かして新たな感覚を創出する可能性について論じています。著者は脳を常に自己改造する装置と捉え、科学技術を用いて感覚の代行や新しい感覚の発展について考察します。

この書籍は、日常の感情を描いた「感情メモ」から生まれた黄色いウサギ「ソルト」を通じて、不安や嫉妬、怒りなどの感情に共感を呼び起こすイラストエッセイです。著者のソルレダは、心の葛藤や傷を癒すメッセージを伝え、読者に「大丈夫じゃなくても、大丈夫だよ」と寄り添います。韓国で話題となり、ベストセラーとなったこの作品は、完璧ではない自分を大切にする勇気を与えてくれます。日本語版も待望のリリースです。

本書は心電図の読み方を短時間で習得するためのガイドです。1章では、心電図を10ステップで判読する方法を紹介し、原理の解説は省いています。2章では、実際の心電図を用いてトレーニングを行い、読み方を身につけることを目指します。3章では、読み方のコツや間違えやすい点を詳しく解説し、理解を深めるためのサポートを提供します。著者は循環器内科医の米山喜平氏で、心電図に関する教育にも力を入れています。

本書はMRI撮像法の基本をわかりやすく解説し、さまざまな撮像法の使い分けや、CTとMRIの選択、造影の必要性、MRIが有用な疾患について詳しく説明しています。また、T1強調画像とT2強調画像の見分け方や、Gd造影剤の有無の判断方法など、実践的な情報が満載です。目次には、MRIの基礎から各部位別の詳細が含まれています。

自分探し」は、これでおしまい! 「やりたいことがわからない人」に贈る科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」。 「私は、何がしたいんだろう?」「自分の人生、このままでいいのだろうか?」一度でも、こんなことを考えたことはありませんか?人と比べて、「何者でもない自分」に絶望したとき先が見えなくて、「将来が不安」なとき就職、転職、結婚、第2の人生……「人生の岐路」に立たされたとき今の仕事に「やりがい」を感じられないときなかなか結果が出なくて「焦っている」ときそんなとき、向いている仕事、自分の強み、進むべき道を考えて、自分で、自分がわからなくなる――。こうした「自分探し」は、今日でもうおしまい!本書は、200以上の論文と7つのワークで、科学的にブレない自分軸を見出す「自己理解の方法」を解説します。ワーク1 「ライフワークの原石」を見つけようワーク2 「ライフワークの原石」を採点してみようワーク3 7つの質問で「自分の個性」を可視化するワーク4 自分の才能がわかる「診断シート」ワーク5 自分に「向いている仕事」を探すワーク6 「3つのバランス」を確認しようワーク7 「メメント・モリ」で人生の優先順位を明らかにこの1冊で、これまでのモヤモヤがパっと晴れる「やりたいこと探し」の決定版。

この文章は、脳の構造や機能、記憶、学習、意識、倫理に関する内容を扱った書籍の目次を紹介しています。手法編では脳の観察方法、記憶・学習編では海馬の役割、意識編では情動や無意識の意思決定、倫理編では社会的価値について触れています。また、著者の高橋宏知は神経工学と聴覚生理学の専門家で、東京大学で講師を務めています。

『アルケミスト』は、羊飼いの少年サンチャゴがエジプトのピラミッドに隠された宝物を求めて旅をする物語です。彼は夢を信じ、様々な出会いを通じて人生の知恵を学びます。この作品は81カ国語に翻訳され、全世界で8500万部以上の販売を記録しており、多くの著名人からも支持されています。物語は、自己信頼や旅の重要性を教えてくれる感動的な内容です。

この書籍は、脳科学をエンジニアリングの視点から探求する内容で、以下の5つの編から構成されています。第1編では脳の構造と機能を紹介し、第2編では神経細胞の特性と情報処理メカニズムを解説。第3編では運動の制御機構について、第4編では知覚の形成と脳の学習メカニズムを探ります。最後に第5編では脳と芸術の関係を考察し、好みや芸術の法則性について論じています。著者は東京大学の高橋宏知で、神経工学と聴覚生理学の専門家です。

この書籍は、脳に知能が生じる理由を探求し、大脳新皮質の「皮質コラム」に着目した「1000の脳」理論を解説しています。著者ジェフ・ホーキンスは、脳と人工知能の理解に革命をもたらす新しい視点を提供し、ビジネスや研究における知的挑戦を描いています。内容は脳の新しい理解、機械の知能、人間の知能に関する考察を含みます。ホーキンスは神経科学者であり、AI研究の先駆者として知られています。

医学生から臨床医まで役立つ診察・手技の決定版が完成。豊富な写真とイラストを用いて、中心静脈路確保や気管挿管などの重要な手技を網羅しています。内容には採血、注射、血管確保、穿刺・チューブ挿入、基本外科手技、救急蘇生法、医療記録が含まれています。

江國香織と辻仁成がそれぞれ男女の視点から描く恋愛小説。物語は、2000年5月25日にミラノのドゥオモで再会を約束したかつての恋人たちを中心に展開。女性の視点では、穏やかな恋人との生活の中で、10年前に失った大切な人への想いが忘れられない様子が描かれている。著者の江国香織は広範な執筆活動を行っている。

この本は、ドーパミンが私たちの欲求、創造性、成功に与える影響を探求しています。ドーパミンは「快楽物質」ではなく、「欲求ドーパミン」と「制御ドーパミン」の2つの回路を通じて期待や達成感を生み出します。著者は、恋愛、依存症、創造性、政治、社会の進歩など、多様なテーマを通じてドーパミンの役割を解説し、未来志向のドーパミンと現在志向のバランスが脳の潜在能力を引き出す鍵であると述べています。著者はダニエル・Z・リーバーマンとマイケル・E・ロングです。

この書籍は、不明熱の診断に関する包括的なガイドであり、発熱だけでなく関連症状に注目する重要性を強調しています。内容は、不明熱の定義、鑑別診断、病歴の取り方、身体所見、検査方法、治療戦略、及び症例スタディを通じて、診断のアプローチを多角的に解説しています。著者は名古屋第二赤十字病院の内科部長と副部長です。

脳卒中後の上肢機能回復に関連する最新実践マニュアル書。慢性期であっても機能回復が望める、効果の見込めるプログラムを提示。 脳卒中後の上肢機能回復に関連する最新の研究を最もシンプルにまとめた実践的マニュアル書。一般に言われる“プラトー”の概念を覆し、慢性期であっても機能回復は望めると提言し、有効なプログラムを提示する。 脳卒中後の上肢機能回復に関連する最新の研究を最もシンプルにまとめた実践的マニュアル書。一般に言われる“プラトー”の概念を覆し、慢性期であっても機能回復は望めると提言。メンタルセットが構築されている患者に適切なアシストや管理方法の指導があれば飛躍的に改善が見込めるという理論のもと、「もっと良くなりたい」と強く願う患者が自宅でできる効果の高いプログラムを提示する。神経可塑的変化を促進するために必要となる要素を具体的に挙げて解説するほか、回復のためのヒントと戦略、プログラム開始前に回復を助ける体作りやリスク回避方法、お薦めの最新治療オプション、回復に必至となるエクササイズ、回復に向けた戦略、痙性のコントロールと除去、モチベーション、回復をサポートするマシーンなど、エビデンスに基づいた回復を助ける諸情報を網羅。 推薦文(新保 松雄、順天堂大学医学部附属順天堂医院 理学療法士) 推薦文(スティーブン J. ペイジ, 医学博士, 修士, 技術経営、FAHA准教授) 序文 まえがき 謝辞 導入 1章 脳卒中後の回復に不可欠な必須事項 計画を立て、実行に移せ/プラトーなんてあり得ない/素晴らしい脳の可塑性と活用/脳卒中サバイバーを診る専門医師/神経科学の知識は最高のパートナー/アスリートの知恵を活かせ/究極の回復薬/進歩状況の測定 2章 回復のためのヒントと策略 チャレンジ=回復/現状で使える動きの活用/トレッドミルトレーニングの有効利用/鏡は回復を映し出す/精神、脳、課題への集中と継続/回復へのフロー状態/回復過程を記録するカレンダー/回復の軌跡/介助者への助言 3章 回復への事前投資 床は危険!/脳卒中後の再発リスクを減らす/骨を保護せよ/柔軟性を維持せよ/肩のケア・119番/実施すべき5つのテスト 4章 お薦めの治療オプション 腕と手に対するCI療法/手の機能を取り戻せ/イメージせよ!/歩幅を広げるために/ミラーセラピー(MT)/感覚の回復/音楽に合わせた発話/スピーチに対するCI療法/バーチャルリアリティーゲーム/両側トレーニングのメリット・デメリット/腕と手に対するリズムリハビリテーション/リズミカルな歩行/亜脱臼の恐怖/「プッシャー症候群」を改善するための神経可塑的モデル 5章 回復に必至となるエクササイズ要素 包括的リハビリテーション:良い睡眠=良い回復/ホームエクササイズプログラム/回復のための空間─ジムの利用/集中できる空間─地域のジムの利用/筋力を増やせ/エネルギーを蓄える自己投資と成長 6章 回復に向けた戦略 脳卒中後の回復に向け4つの段階で何をすべきか?/亜急性期:回復のスイートスポット/セラピー効果の倍増/セラピーのスープ 〜最高の混ぜ合わせ〜/ライフスタイルとセラピーの融合/自主トレーニングのスケジュール管理/人生をかけた回復への取り組み/コア・バリュー(真価)の浸透に向けて/安全性を保ちチャレンジする/食事と回復/自宅でのムービー観賞/「良い側」を無視するな!/医師への働きかけ 7章 痙性のコントロールと除去 痙性ー魔物の正体を暴く/神経可塑性による痙性の撃破/痙性−二重人格?/痙性にワンツーパンチをぶちかませ 8章 モチベーション:回復に必要な燃料 回復のチャレンジに向けたミーティング(面接)/古代人から学べ/アシスト機器を使用するタイミング/服薬の検討/疲労と闘え/より良い歩行を目指して/若い脳卒中サバイバー(YASS):回復を加速させよ 9章 回復をサポートするマシーン 驚くほどの機能を持つマシーン 関連情報/用語解説/索引/著者略歴

『雑食動物のジレンマ』『人間は料理する』で知られるジャーナリストが 自ら幻覚剤を体験し、タブーに挑む! 今どんな幻覚剤の研究がおこなわれているのか。 幻覚剤は脳にどんな影響を与えるのか。 そして、医療や人類の精神に、幻覚剤はいかに寄与しうるのか。 「不安障害」「依存症」「うつ病」「末期ガン」などへの医学的利用の可能性と、“変性する意識”の内的過程を探る画期的ノンフィクション。 ニューヨークタイムズ紙「今年の10冊」選出(2018年)、ガーディアン紙、絶賛! 一部の精神科医や心理学者が過去の幻覚剤研究の存在に気づき、発掘を始めたのは最近のことだ。 彼らは現代の基準で再実験をおこなって、その精神疾患治療薬としての可能性に驚愕し、(中略)幻覚剤が脳にどう働くのか調べはじめた。 ——幻覚剤ルネッサンスである。(宮﨑真紀) 第一章 ルネッサンス 第二章 博物学——キノコに酔う 第三章 歴史——幻覚剤研究の第一波 第四章 旅行記——地下に潜ってみる 第五章 神経科学——幻覚剤の影響下にある脳 第六章 トリップ治療——幻覚剤を使ったセラピー

ノア・カルフーンは、夕日を眺めながら初恋の相手アリー・ネルスンとの再会を思い出す。14年ぶりに再会した二人は、アリーが婚約しているにもかかわらず愛を再燃させる。しかし、数十年後、病気のアリーは記憶を失っており、ノアは彼女に二人の愛の物語を綴ったノートを読み聞かせ続ける。著者はニコラス・スパークス。

この書籍は、脳の働きについての最新研究を紹介し、記憶や感情、認知のメカニズムを探求しています。具体的には、グリア細胞やニューロン、空間記憶、感情の神経回路など、脳内のさまざまな「つながり」を解明する9つの章から構成されています。脳の機能や病気の治療法、親子の絆に関する研究も含まれており、心を生み出す脳の理解を深める内容となっています。

この書籍は、アルツハイマー病研究の現状を批判的に見直し、特にアミロイドに偏った治療アプローチが無駄な時間を費やしてきたことを指摘します。著者は、アカデミズム、製薬業界、政府の関与による研究の迷走を明らかにし、過去数十年の認識を根本から問い直す重要な告発を行っています。内容は、アルツハイマー病の歴史、治療法の探求、研究モデルの問題点、今後の研究戦略の多様化に焦点を当てています。

この書籍は、心電図の読み方を簡潔に解説しており、理論に深入りせず、緊急時の心電図をパターンで覚える方法や病態に基づく理解、治療との関連を重視しています。目次には、不整脈の種類や虚血性心疾患、心電図の丁寧な読み方、鑑別診断などが含まれています。著者は臨床医であり、医師国家試験の解説を行う人気ブログ「コウメイ塾」を運営しています。

ボバース概念の理論と実践を理解する手引書。240もの図版を収録し、わかりやすさを追求。理学療法士へ臨床における指針を示す。 ボバース概念の理論と実践を理解する手引書。治療場面の写真など、240にもおよぶ図版を用い、わかりやすさを追求。理学療法士、作業療法士、学生、ボバースインストラクターなどへ臨床における具体的な指針を示す。 国際ボバース講習会講師会議認定アドバンス・インストラクターの著者による、中枢神経系に障害を呈した患者に対する評価と治療を、根拠に基づく治療を基に方向付けした手引書。ボバース理論のみならず、理論的情報と臨床関連とのバランスをうまく保つために臨床例を数多く挙げることを本質として編纂。実際の臨床現場における治療場面の写真など、240にも及ぶ図版を用い、わかりやすさとあらゆる現場で活用できることを目指した。理学療法士、作業療法士、成人の神経疾患に携わる熟練者、学生、ボバースインストラクター、身体領域で働くトレーナーなどへ、臨床における具体的な指針の手助けをしてくれる貴重な一冊。 ●中枢神経系に障害を呈した患者に対する根拠に基づく治療法を紹介。 ●多数の臨床例により理論的情報と臨床現場とのバランスをとった解説。 ●神経筋骨格系、運動制御、神経と筋の可塑性をとらえる。 ●人間の相対的な生命体の機能と構造までを展開。 はじめに ボバース夫妻:歴史的概要/国際ボバースインストラクタートレーニング会議(IBITA)/IBITAの理論的仮説と臨床実践 1 神経生理学の適応 1.1 システムコントロール(システムと構造における感覚運動統合の関連について) 神経筋システム/体性感覚システム、視覚、バランス/脳と脊髄 1.2 可塑性 神経可塑性 1.3 中枢神経系障害後の再編成と結果 上位運動ニューロン障害/上位運動ニューロン症候群の複雑な問題 2 理学療法 2.1 バランスと運動/ヒトの運動コントロール/バランス/正常運動と正常バランスコントロールからの逸脱 2.2 介入-考察と選択 姿勢セット/基本姿勢と姿勢セットの分析/キーエリア/選択運動と機能的活動/自律運動と随意運動との間の関連性/ハンドリング/能動運動、不使用学習、無視、他動運動/連合反応のコントロール/フィードバック/効果の継続 2.3 他の介入:いくらかの要点 筋力トレーニング/トレッドミルトレーニング/多職種とのチーム医療/補装具/痙性に対する内科的治療 3 評価 3.1 国際生活機能分類(ICF) 3.2 理学療法評価 現病歴/機能的活動/身体機能と構造/感覚、知覚、不使用学習/疼痛/臨床推論/評価の意義 3.3 効果測定 身体構造と機能測定/活動測定/自己報告測定/客観的な目標設定/評価図表/評価と記述/まとめ 4 症例報告 4.1 症例報告 既往歴、社会歴、活動と参加/現病歴/評価/臨床推論と仮説/理学療法と臨床推論/理学療法評価と治療の連続的過程/退院時評 4.2症例報告 社会歴、活動、参加/病歴/以前の訓練歴と治療歴/現在の問題点/リサの目標/評価/臨床推論と仮説/理学療法/評価/その後 参考文献/索引 ボバースコンセプトがよくわかる

「脳外科」に関するよくある質問

Q. 「脳外科」の本を選ぶポイントは?

A. 「脳外科」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。

Q. 初心者におすすめの「脳外科」本は?

A. 当サイトのランキングでは『本当に大切なことが1冊でわかる 脳神経』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで126冊の中から厳選しています。

Q. 「脳外科」の本は何冊読むべき?

A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。

Q. 「脳外科」のランキングはどのように決めていますか?

A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室[ベストティーチャーに教わる全29章]改訂第3版』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51i9zQtdp5L._SL500_.jpg)