【2025年】「原価計算」のおすすめ 本 158選!人気ランキング

- 原価計算

- 原価計算論〔第3版〕

- プロ直伝! 必ずわかる原価計算のしくみと実務

- 原価計算なるほど用語図鑑

- 図解&設例 原価計算の本質と実務がわかる本

- 図解入門ビジネス 最新原価計算の基本と仕組みがよ~くわかる本[第3版]

- 楽しくわかる! 原価計算入門

- 中小製造業の「製造原価と見積価格への疑問」にすべて答えます!

- 原価計算

- この1冊ですべてわかる 原価計算の基本

本書は第3版で、ものづくりやサービス業における原価計算の理論と実践を体系的に解説しています。日本企業の経営システムの基盤である原価計算の重要性を強調し、公認会計士試験の学習にも役立つ内容です。目次は序論、原価計算制度、経営管理のための原価計算と分析の3部構成で、著者は一橋大学の教授たちです。

本書は原価計算の基本を解説し、製造工程をモデル化する方法を示しています。原価数値を全社で共有する重要性を強調し、実際に計算するための手法を提供しています。目次には原価計算の目的、要素、製品別計算、標準原価計算、新しい視点が含まれています。著者は公認会計士で、主に製造業の会計監査に従事しています。

この書籍は、ケーキ屋を舞台に原価計算の基本を学ぶ内容で、具体的な場面を通じて理解を深めることができます。各章では、物作りにかかるコスト、特注ケーキの価格設定、総合原価計算、標準原価計算、直接原価計算など、様々な原価計算の手法が紹介されています。著者は神戸大学卒の東山穣氏で、簿記検定を短期間で取得した経験を持っています。

本書は、原価計算の基本を理解したい社会人向けの入門書で、コスト意識を高めるためのポイントが簡潔にまとめられています。内容は、原価計算の目的や種類、基本的な計算方法、在庫との関係、利益のコントロール方法など、多岐にわたります。図解が豊富で、実践的な事例を通じて原価削減の方法も学べる内容です。著者は公認会計士の平木敬氏で、管理会計や税務に関する豊富な経験を持っています。

この書籍は、製造業に関する重要な知識を提供し、顧客のニーズを把握する方法から商品企画、製造、顧客サービス、物流までのプロセスを解説しています。著者たちはそれぞれ異なる専門分野での豊富な経験を持ち、製造業の5つの機能についての理解を深めるための参考文献も掲載されています。

ハンディ六法のトップセラー〝ポケ六”の最新版。民法(家族法),刑事訴訟規則,公益信託に関する法律等重要改正に対応。 *法学の講義から日常実務まで必要な基本法令をもれなく収録 *最新の改正条に傍線付加 *重要法令は大文字・理解を深める参照条文・便利な事項索引付き *メールサービス「ポケ六通信」への登録で,刊行後の改正情報を配信 *丈夫で開きやすいしなやかな造本 *『有斐閣六法の使い方・読み方』をウェブに公開,さらにご希望の方に小冊子を贈呈 《令和7年版の特色》 ◇官報の発行に関する法律,公益信託に関する法律を新採録 ◇民法(家族法),刑事訴訟規則,公益信託に関する法律等重要改正に対応 ◇参照条文・事項索引等充実した編集内容 〈新収録法令〉 官報の発行に関する法律,公益信託に関する法律(旧:公益信託ニ関スル法律) 〈主な改正〉民法,刑事訴訟規則,公益信託に関する法律,育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律,大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法),金融商品取引法,金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(旧:金融サービスの提供に関する法律)等

本書は、2023年2月1日までに公表された会計基準や法令を収録した第13版で、法人税等会計基準や包括利益会計基準の改正に対応しています。公表機関名や改正日を記載し、企業会計基準の最終改正日や適用日も一覧で提供。公認会計士試験や税理士試験の受験学習、経理実務に役立つ内容となっています。目次には会計基準、会計法、金融商品取引法、関連法規が含まれています。

このテキストは、財務会計の基本概念や個別財務諸表について詳述した、詳細な財務会計の教科書です。特に会計基準の解説だけでなく、その背後にある考え方を明確にし、論点整理が分かりやすくなっています。設例や仕訳を用いて理解を深める工夫がされており、最新の四半期開示制度にも対応しています。公認会計士や税理士試験の対策に適した基本書です。著者陣は各大学の教授で、会計分野での豊富な経験を持っています。

この書籍は、日商簿記2級の対策を目的としたテキストと問題集が一体になった教材です。かわいいキャラクター「ゴエモン」が登場し、わかりやすく簿記を説明します。特徴として、簡潔な説明と豊富なイラスト、問題解決の即時実践、模擬試験プログラムや動画解説が含まれています。また、2022年度からの出題範囲に基づく内容の修正も行われています。

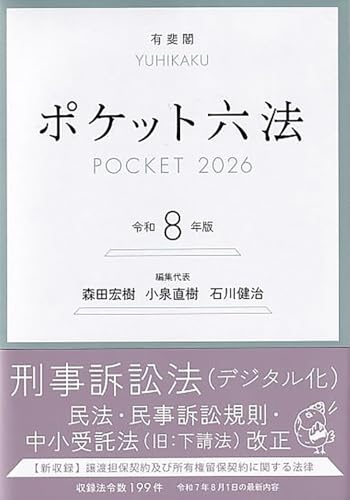

ハンディ六法のトップセラー?ポケ六”の最新版。刑事訴訟法・民法・民事訴訟規則等重要改正に対応。 *法学の講義から日常実務まで必要な基本法令をもれなく収録 *最新の改正条に傍線付加 *重要法令は大文字・理解を深める参照条文・便利な事項索引付き *メールサービス「ポケ六通信」への登録で,刊行後の改正情報を配信 *丈夫で開きやすいしなやかな造本 *『有斐閣六法の使い方・読み方』をウェブに公開 《令和8年版の特色》 ◇譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律を新収録 ◇刑事訴訟法・民法・民事訴訟規則等重要改正に対応 ◇参照条文・事項索引等充実した編集内容 〈新収録法令〉 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 〈主な改正〉刑事訴訟法・民法・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律・会社法・民事訴訟規則・民事執行規則・刑法・公益通報者保護法・男女雇用機会均等法・労働施策推進法・中小受託法(旧:下請法)等

『サクッとうかる日商簿記1級』シリーズリニューアル! 本書から日商簿記1級の基礎学習の第1歩を踏み出そう!! ☆本書の特長☆ ◎日商簿記1級商業簿記・会計学分野の学習はここから!全経簿記上級試験にも対応!!◎ 本書は日商簿記検定1級試験および全経簿記上級試験に完全対応した書籍(テキスト)となります。 大好評の『サクッとうかる日商簿記1級』シリーズは、これまでは日商簿記検定1級試験の全範囲を短期間でマスターすることを目的としたシリーズとして、多くのみなさまにご利用いただいてきました。 しかし、近年の会計基準の改正や試験での出題傾向を踏まえ、平均合格率が約10%・平均学習期間が約1年~2年程度という日商簿記検定1級のレベルの高さと出題範囲の広さに対応するため、本シリーズを主に論点別の構成から難易度別の構成へと大幅にリニューアルいたしました。 また、新しくなった本シリーズでは、日商簿記検定1級と並んで高く評価され、その合格者には税理士試験の受験資格が与えられる全経簿記上級試験にも対応した内容とし、より“サクッと”理解していただけるように工夫いたしました。 ☆『サクッとうかる日商簿記1級』シリーズ(商業簿記・会計学分野)の主な変更点について☆ 1.会計基準の改正に伴う改訂 2.章立ての全面的な見直し 3.基本問題の全面的な見直し 4.全経簿記上級試験への対応 特に本書(基礎編1)では、商業簿記・会計学分野において日商簿記2級の学習を修了した方が学習初期におさえておくべき論点を中心に掲載しており、各Chapter・各Sectionでの重要度(★★★・★★・★の3段階)を目印にしながら学習していただくことで、今後の応用・発展的学習(同シリーズの『基礎編2』・『完成編』)に繋げることが可能です。 「日商簿記は2級まで学習したけど、1級は難しいからなぁ」と1級の学習を迷っていた方や「少し勉強してみたけど、どうも難しかった」という方は、より使いやすくなった本シリーズを使って、日商簿記1級・全経簿記上級の合格を目指しましょう! なお、本書は『サクッとうかる日商1級商業簿記・会計学基礎編1トレーニング』(問題集)と合わせてお使いいただくと効果的です。テキスト・トレーニングを交互に使い、合格に必要な“基礎力”を身につけましょう! この本を手にとった方へ 本書の構成 本書の効果的な使い方 合格までのプロセスと攻略方法 全経簿記上級受験のススメ! Chapter0企業会計と財務諸表 1企業会計 2財務諸表 Chapter1現金・預金と保証債務 1現金・預金 2保証債務 Chapter2貸倒引当金 1貸倒引当金 Chapter3有価証券1 1有価証券の分類 2有価証券の期末評価① 3有価証券の期末評価② 4有価証券の期末評価③ Chapter4有形固定資産1 1有形固定資産 復習のポイント 2固定資産の買換え 3減価償却 Chapter5減損会計1 1減損会計 Chapter6資産除去債務1 1資産除去債務 Chapter7リース会計1 1リース取引とは 2リース取引の処理 Chapter8負債、退職給付会計1 1負債会計の基礎知識 2引当金 3退職給付会計 Chapter9社債1 1社債 Chapter10純資産1 1純資産の基礎 2株主資本の変動 3自己株式 4新株予約権 Chapter11商品 1商品売買 復習のポイント 2一般商品売買 3期末商品の評価 Chapter12外貨換算会計1 1外貨建取引 2外貨建有価証券 3為替予約 Chapter13デリバティブ 1デリバティブ Chapter14研究開発費とソフトウェア 1研究開発費とソフトウェア Chapter15会計上の変更と誤謬の訂正 1会計上の変更と誤謬の訂正 さくいん

本書『餃子屋と高級フレンチでは、どちらが儲かるか?』は、会計の専門家である林總氏が、30年以上のコンサル経験を基に原価計算の実践的ノウハウをストーリー形式で紹介しています。特に、伝統的な総合原価計算の欠陥を指摘し、活動基準個別原価計算(ABC)の重要性を解説。原価計算の基礎知識を身につけ、経営判断に役立つ情報を提供する内容です。初心者でも理解しやすいように構成されています。

この書籍は、財務会計に関する詳細なテキストで、金融商品やデリバティブ、リース、減損、研究開発費、退職給付など幅広いトピックを扱っています。会計基準の解説だけでなく、その基礎的な考え方にも重点を置き、論点整理や具体的な事例を通じて理解を深める内容です。第17版では最新のリース会計基準などの改正にも対応しており、公認会計士や税理士試験の対策に最適な基本書となっています。著者陣は会計学の専門家で構成されています。

本書は、日本の製造業が国際競争力を取り戻すための「ものづくりプラットフォーム戦略」を提案しています。新興国メーカーの台頭やサービス化の進展に対応できていない日本企業に対し、技術力を活かした新たなビジネスモデルを示します。具体的には、製品設計力や生産技術力、工程ノウハウなどを他社に提供する方法を解説し、デジタル化やインダストリー4.0に基づく変革を促しています。著者は、先端企業の事例を通じて、収益向上の具体策を提案しています。

このテキストは、財務会計に関する詳細な教材で、基本論点編では基礎概念や個別財務諸表の主要項目を解説しています。会計基準の考え方を明確にし、設例や仕訳を用いて理解を助ける内容です。第18版では、四半期開示制度の見直しや制度改正に対応し、全体の内容も見直されています。著者は会計学の専門家で、各自が多くの学術的役職を歴任しています。

この書籍は、決算早期化に関する実務手引きで、著者の武田雄治が経理部の進化と会社の変革に焦点を当てています。具体的な進め方や豊富な事例を通じて、決算早期化の重要性と実現方法を解説しています。目次には、決算早期化を実現するための特徴、原因と解決策、経理の仕組み、アウトプット事例、プロジェクトの進め方が含まれています。著者は公認会計士であり、豊富な経験を基に業務改善に取り組んでいます。

この書籍は、財務会計に関する詳細なテキストであり、金融商品、リース、研究開発、退職給付、税効果、企業結合などの会計基準を詳述しています。基礎的な考え方に重点を置き、論点整理が明確で、実例や仕訳を通じて理解を助ける内容です。第18版では新しいリース会計基準などの改正も反映されています。著者は会計学の専門家であり、それぞれが多くの学会や試験委員を歴任しています。

建設業経理士1級の受験生必携!!『建設業経理士1級財務諸表出題パターンと解き方過去問題集&テキスト』の最新版となります。 ≪本書の特長≫ 1.『テキスト』の内容と『過去問題集』の内容を1冊にまとめた一体型書籍! 『テキスト』と『過去問題集』それぞれの要素を併せ持った学習効率重視の書籍として、合格するために必要な基本知識の習得と本試験レベルの実践演習ができる構成となっております。 第1部の『テキスト編』では各論点の基本から応用までを効率よく学習できるように構成されております。 ・各Sectionの冒頭の『はじめに』において、これから学習する内容の概要やポイントを示しております。 ・知識が定着し解き方がわかる、豊富で具体的な例題によって説明しております。 ・各Sectionの最後にあるまとめ問題(『try it』)により、理解度をチェックをすることができます。 2.過去問の出題傾向から効率よくマスター! 第2部の『過去問題編』では『ヨコ解き』を推奨し、本試験の設問(第1問~第5問)ごとに過去に出題された内容から特に解いて欲しい設問を厳選し、解き方やヒントを示しながら第1部で身につけた知識を本試験で活かせるように構成しております。 実際に出題された問題に触れることで、自身の実力がどこまで身についているのか把握し、解答・解説に掲載している『ここに注意』や第1部テキスト編の参照ページで復習していきましょう。 3.最新の本試験問題で合格への総仕上げ! 第3部の『最新問題編』では第34回(2024年3月)から第37回(2025年9月)まで4回分の過去問題を全問通しで掲載しております。 第1部・第2部で培った力を本試験の時間(90分)内にどう解いていけば合格できるのか、是非ご自身の『タテ解き』を存分に発揮していきましょう。 なお、第2部と同様、解き終わった後は解答・解説を熟読して間違えた箇所を中心に復習できるように工夫しております。 ◆本書のご利用にあたって◆ スキマ時間で学習内容の見直しができる合格ポイント集、『第2部過去問題編』および『第3部最新問題編』掲載の各問題の答案用紙については、本書発売後にダウンロードサービスを開始いたします。ネットスクールホームページ『読者の方へ』よりご利用いただけます。 ◆旧版(25年3月、25年9月試験用)からの改訂について◆ 本書は第3部『最新問題編』収載の問題の入れ替えのほか、最新の出題傾向に応じた本文の加筆・修正を行っております。 第38回(2026年3月)および第39回(2026年9月)に実施予定の建設業経理検定1級(財務諸表)対策として、本書のご利用をお勧めしております。 第1部 テキスト編 Chapter0 建設業の特徴 Section1 建設業会計の特徴 Section2 建設業の財務諸表 Chapter1 財務諸表の基礎知識 Section1 会計制度 Section2 企業会計原則 Section3 損益会計 Section4 資産会計 Chapter2 損益計算書の作成 Section1 損益計算書の概略 Section2 営業損益 Section3 営業外損益 Section4 その他の項目 「収益認識に関する会計基準」 Chapter3 貸借対照表の作成 Section1 貸借対照表の概略 Section2 棚卸資産 Section3 有価証券 Section4 有形固定資産 Section5 その他の資産 Section6 社債 Section7 引当金 Section8 退職給付会計 Section9 純資産 Chapter4 キャッシュ・フロー計算書の作成 Section1 キャッシュ・フロー計算書の作成 Chapter5 財務諸表作成のテクニック Section1 精算表 Section2 損益計算書の作成 Section3 貸借対照表の作成 Chapter6 特殊論点 Section1 共同企業体会計(JV) Section2 連結財務諸表 Section3 税効果会計 Section4 企業結合 Section5 外貨換算会計 Section6 リース会計 Section7 デリバティブ Section8 減損会計 Section9 資産除去債務 第2部 過去問題編 第1問対策 問題編/解答・解説編 第14回 第15回 第16回 第21回 第22回 第2問対策 問題編/解答・解説編 第14回 第16回 第17回 第21回 第22回 第3問対策 問題編/解答・解説編 第15回 第16回 第17回 第21回 第22回 第4問対策 問題編/解答・解説編 第16回 第21回 第22回 第5問対策 問題編/解答・解説編 第15回 第17回 第22回 第3部 最新問題編 建設業経理士第34回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第35回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第36回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第37回 問題編/解答・解説編 抜取式●解答用紙

建設業経理士1級の受験生必携!!『建設業経理士1級財務分析出題パターンと解き方過去問題集&テキスト』の最新版となります。 ≪本書の特長≫ 1.『テキスト』の内容と『過去問題集』の内容を1冊にまとめた一体型書籍! 『テキスト』と『過去問題集』それぞれの要素を併せ持った学習効率重視の書籍として、合格するために必要な基本知識の習得と本試験レベルの実践演習が出来る構成となっております。 第1部の『テキスト編』では各論点の基本から応用までを効率よく学習できるように構成されております。 ・各Sectionの冒頭の『はじめに』において、これから学習する内容の概要やポイントを示しております。 ・知識が定着し解き方がわかる、豊富で具体的な例題によって説明しております。 ・各Sectionの最後にあるまとめ問題(『try it』)により、理解度をチェックをすることができます。 2.過去問の出題傾向から効率よくマスター! 第2部の『過去問題編』では『ヨコ解き』を推奨し、本試験の設問(第1問~第5問)ごとに過去に出題された内容から特に解いて欲しい設問を厳選し、解き方やヒントを示しながら第1部で身につけた知識を本試験で活かせるように構成しております。 実際に出題された問題に触れることで、自身の実力がどこまで身についているのか把握し、解答・解説に掲載している『ここに注意』や第1部テキスト編の参照ページで復習していきましょう。 特に第5問では中々覚えにくい特殊比率の効果的な覚え方や使い方を紹介しておりますので、本試験合格に向けてしっかりと読み込んでおきましょう。冒頭の『特殊比率の覚え方』も是非ご活用ください。 3.最新の本試験問題で合格への総仕上げ! 第3部の『最新問題編』では第34回(2024年3月)から第37回(2025年9月)まで4回分の過去問題を全問通しで掲載しております。 第1部・第2部で培った力を本試験の時間(90分)内にどう解いていけば合格できるのか、是非ご自身の『タテ解き』を存分に発揮していきましょう。 なお、第2部と同様、解き終わった後は解答・解説を熟読して間違えた箇所を中心に復習できるように工夫しております。 ◆本書のご利用にあたって◆ スキマ時間で学習内容の見直しができる合格ポイント集、『第2部過去問題編』および『第3部最新問題編』掲載の各問題の答案用紙については、本書発売後にダウンロードサービスを開始いたします。ネットスクールホームページ『読者の方へ』よりご利用いただけます。 ◆旧版(25年3月、25年9月試験用)からの改訂について◆ 本書は第3部『最新問題編』収載の問題の入れ替えのほか、最新の出題傾向に応じた本文の加筆・修正を行っております。 第38回(2026年3月)および第39回(2026年9月)に実施予定の建設業経理検定1級(財務分析)対策として、本書のご利用をお勧めしております。 第1部 テキスト編 ネットスクールオリジナル財務分析比率の覚え方 Chapter0 イントロダクション Section1 イントロダクション Section2 建設業の特徴と財務諸表 Chapter1 総論 Section1 総論 Section2 財務分析の手法 Chapter2 財務分析 Section1 目的別財務分析 Section2 収益性分析 Section3 安全性分析 Section4 活動性分析 Section5 生産性分析 Section6 成長性分析 Chapter3 資金変動性分析 Section1 資金変動性分析 Section2 資金運用表 Section3 資金繰表 Section4 キャッシュ・フロー計算書 第2部 過去問題編 第1問対策 問題編/解答・解説編 第13回 第16回 第17回 第21回 第22回 第2問対策 問題編/解答・解説編 第15回 第16回 第17回 第20回 第22回 第3問対策 問題編/解答・解説編 第13回 第15回 第17回 第21回 第4問対策 問題編/解答・解説編 第16回 第17回 第19回 第21回 第5問対策 問題編/解答・解説編 第16回 第19回 第21回 ぜひ活用してください特殊比率の覚え方 第3部 最新問題編 建設業経理士第34回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第35回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第36回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第37回 問題編/解答・解説編 抜取式●解答用紙

この書籍は、社長が経営に必要なスキルや能力を見直し、壮大な夢を実現するためのガイドです。内容には、環境変化への対応、ビジネスシナリオ、マネジメント、マーケティング、財務分析、リーダーシップなどが含まれており、17の「ビジネステンプレート」が成功を導く手助けをします。著者は公認会計士の武田雄治氏で、経営や財務の専門知識を基にしています。

この文章は、管理会計に関する研究のトレンドや方法論、特定のテーマに焦点を当てた内容を示しています。目次には、日本と欧米の研究動向、学際的なアプローチ、予算管理、業績評価、環境管理会計などが含まれています。また、著者情報として、加登豊、松尾貴巳、梶原武久の経歴が紹介されています。

この書籍は、「新地方公会計制度の統一的な基準」に基づき、平成27年1月の総務省通知を反映した内容です。目次は、会計の基本概念や公会計の流れ、会計報告の方法、議会との関係、そして新地方公会計制度の目的や課題について解説しています。公会計の問題点や財務書類の重要性も取り上げられています。

この本は、経理部の存在意義や業務内容、効果的な働き方について解説しています。著者は経営者から感謝される仕事をするための基本を伝え、経理部の役割や日常業務、決算業務、経営サポートの重要性を説明しています。また、経理部員が自己の価値を向上させるための心得も紹介されています。著者は公認会計士で、多くの企業の業務改善に携わってきた専門家です。

建設業経理士1級の受験生必携!!『建設業経理士1級原価計算出題パターンと解き方過去問題集&テキスト』の最新版となります。 ≪本書の特長≫ 1.『テキスト』の内容と『過去問題集』の内容を1冊にまとめた一体型書籍! 『テキスト』と『過去問題集』それぞれの要素を併せ持った学習効率重視の書籍として、合格するために必要な基本知識の習得と本試験レベルの実践演習ができる構成となっております。 第1部の『テキスト編』では各論点の基本から応用までを効率よく学習できるように構成されております。 ・各Sectionの冒頭の『はじめに』において、これから学習する内容の概要やポイントを示しております。 ・知識が定着し解き方がわかる、豊富で具体的な例題によって説明しております。 ・各Sectionの最後にあるまとめ問題(『try it』)により、理解度をチェックをすることができます。 2.過去問の出題傾向から効率よくマスター! 第2部の『過去問題編』では『ヨコ解き』を推奨し、本試験の設問(第1問~第5問)ごとに過去に出題された内容から特に解いて欲しい設問を厳選し、解き方やヒントを示しながら第1部で身につけた知識を本試験で活かせるように構成しております。 実際に出題された問題に触れることで、自身の実力がどこまで身についているのか把握し、解答・解説に掲載している『ここに注意』や第1部テキスト編の参照ページで復習していきましょう。 3.最新の本試験問題で合格への総仕上げ! 第3部の『最新問題編』では第34回(2024年3月)から第37回(2025年9月)まで4回分の過去問題を全問通しで掲載しております。 第1部・第2部で培った力を本試験の時間(90分)内にどう解いていけば合格できるのか、是非ご自身の『タテ解き』を存分に発揮していきましょう。 なお、第2部と同様、解き終わった後は解答・解説を熟読して間違えた箇所を中心に復習できるように工夫しております。 ◆本書のご利用にあたって◆ スキマ時間で学習内容の見直しができる合格ポイント集、『第2部過去問題編』および『第3部最新問題編』掲載の各問題の答案用紙については、本書発売後にダウンロードサービスを開始いたします。ネットスクールホームページ『読者の方へ』よりご利用いただけます。 ◆旧版(25年3月、25年9月試験用)からの改訂について◆ 本書は第3部『最新問題編』収載の問題の入れ替えのほか、最新の出題傾向に応じた本文の加筆・修正を行っております。 第38回(2026年3月)および第39回(2026年9月)に実施予定の建設業経理検定1級(原価計算)対策として、本書のご利用をお勧めしております。 第1部 テキスト編 Chapter1 イントロダクション Section1 建設業原価計算の世界へようこそ! Section2 原価の意義とその分類 Section3 工事原価計算とは Chapter2 工事原価の費目別計算 Section1 材料費の計算 Section2 労務費の計算 Section3 経費・外注費の計算 Chapter3 工事間接費の配賦 Section1 工事間接費の実際配賦 Section2 工事間接費の予定(正常)配賦 Chapter4 より正確な工事間接費の配賦計算 Section1 工事間接費の部門別配賦 Section2 活動基準原価計算 Chapter5 工事別原価計算 Section1 工事別原価計算の意義と目的 Section2 工事別原価計算の計算手続 Chapter6 建設業に特有の論点 Section1 機材等使用率の特殊な決定方法 Section2 営業費・財務費用等の処理 Chapter7 建設業における総合原価計算 Section1 建設業と総合原価計算 Section2 完成品と月末仕掛品の計算 Section3 工程別総合原価計算 Section4 組別総合原価計算 Section5 等級別総合原価計算 Section6 連産品の原価計算 Section7 副産物および作業屑の処理 Chapter8 事前原価計算と原価管理 Section1 事前原価計算と予算管理 Section2 原価管理と標準原価計算 Section3 原価企画・原価維持・原価改善 Section4 品質原価計算 Section5 ライフサイクル・コスティング Chapter9 特殊原価調査(意思決定会計) Section1 短期差額原価収益分析 Section2 設備投資の意思決定 第2部 過去問題編 第1問対策 問題編/解答・解説編 第13回 第14回 第17回 第21回 第22回 第2問対策 問題編/解答・解説編 第16回 第17回 第19回 第21回 第22回 第3問対策 問題編/解答・解説編 第17回 第21回 第23回 第25回 第26回 第4問対策 問題編/解答・解説編 第17回 第19回 第23回 第27回 第5問対策 問題編/解答・解説編 第20回 第21回 第22回 第3部 最新問題編 建設業経理士第34回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第35回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第36回 問題編/解答・解説編 建設業経理士第37回 問題編/解答・解説編 抜取式●解答用紙

本書は、監査制度や監査基準を体系的に解説した詳しいテキストで、公認会計士試験対策にも適しています。新しい監査環境に対応した人材育成を目指し、監査の基礎概念から金融商品取引法監査、内部統制監査などを図表を用いてわかりやすく説明しています。第7版では最新の制度改正を反映し、内容がさらに充実しています。著者は著名な大学教授で、公認会計士試験委員でもあります。

本書は、著者のコンサルティング経験を基に、業務改善や決算早期化の方法を解説した実務マニュアルです。主要な原則として、全体を俯瞰する視点、属人化の排除、会計監査の理解、重要性の考慮、子会社への配慮、業務フローの見直し、現状の受け入れと迅速な行動が挙げられています。著者は公認会計士で、中小企業支援や起業支援に携わっています。

このテキストは、財務会計の全体像を解説した定番の教科書であり、学部学生やビジネスパーソンに広く支持されています。公認会計士や税理士試験の基本書としても適しており、最新の企業会計動向や制度改正を反映した30年以上の歴史を持つ最新版です。目次には、財務会計の機能から財務諸表の作成まで、幅広いトピックが含まれています。

本書は、ものづくり現場に必要な基本知識や原理原則を、専門コンサルタントがわかりやすく解説した一冊です。現場改善、品質管理、安全衛生の重要なエッセンスを網羅しており、実践的な技法やQC7つ道具の活用法、災害防止のポイントなどを学べます。新入社員から管理者まで、幅広いニーズに応える内容となっています。

本書はネット試験・統一試験(90分)となった日商簿記検定2級でより重要になった仕訳に特化した書籍です。 現在の日商簿記検定2級では従来の商業簿記分野(第1問20点)に加えて新たに工業簿記分野(第4問12点)でも仕訳問題が出題されるようになり、合格するために避けて通れないものとなっています。 そこで、本書では試験対策としてより幅広くなった仕訳について、ただひたすら機械的に覚えていく方法から脱却し、合理的な方法で簿記を理解しながらマスターできるように工夫しています。 ≪本書の特長≫ 1.取引の場面をイラスト化しているから自分目線で仕訳を学べる! 仕訳対策を行うと言っても、実際にどのような場面なのかイメージが出来ないとただの丸暗記となり、結局問題を解いても正答率が安定しない状態になってしまいます。 そこで本書では取引の場面ごとにイラストを用いて、まるで自分が取引しているような感覚で仕訳を学べるようにしました。 また、取引が連続する場合を想定し、関連した取引については同じテーマで続けて学習出来るようになっておりますので、まとめて理解していきましょう。 2.翌日・10日後・30日後に復習ができるから仕訳を忘れない! 1回学習した仕訳は反復することによって忘れにくい確固たる知識として身につけることができます。 本書では学習したタイミングから、『夜寝る前に』(その日に学習した内容を仕訳から声に出して耳に残すこと)→『復習(10日後)』→『復習(30日後)』と同じテーマを短期間で複数回振り返ることができるようにし、1つの仕訳を金額や文章を変えることで丸暗記にならないように工夫しました。 本書を利用することで、本試験に活きる仕訳を忘れずにマスターできるようになっておりますので、記憶に残る仕訳学習を進めていきましょう。 ◆旧版(第2版)からの改訂について◆ ・本書収載の内容を学習期間に応じて管理できる『合格スケジュール』を本書カバー裏に掲載しました。 ・『収益の認識に関する会計基準』についての問題や工業簿記等の仕訳を追加し、より内容を充実しました。 2級の勘定科目 第1部「現金預金」「手形取引」「電子記録債権」 第2部「有価証券(株式・債券)」 第3部「固定資産Ⅰ建物・リース・ソフトウェア」 第4部「固定資産Ⅱ備品・車両運搬具」 第5部「引当金」「外貨建取引」「研究開発費」「法定福利費」「流動・固定の分類」 第6部「商品売買」「収益認識」 第7部「株式の発行」「剰余金の処分」「株主資本の変動」「合併」 第8部「税金の処理」「本支店会計」 第9部「連結会計」 第10部「工業簿記」 復習(10日後) 復習(30日後)

この書籍は2023年度の「紙試験」と「ネット試験」に対応しており、すべての練習問題には著者による解説動画が付いています。スマホやPCでネット試験を体験でき、操作感は本番に近いと好評です。内容は4コマ漫画やイラストを用いて簿記の流れをわかりやすく解説し、専門用語も丁寧に説明されています。練習問題を通じて知識を定着させ、頻出の総合問題も詳しく解説しています。著者のブログでは質問も受け付けており、独学者にも安心のサポートが提供されています。

用語の意味を問う基礎的な問題から,研究を視野に入れた応用的な問題まで幅広い問題を設定した演習書。新しいトピックも紹介。 多くの問題を実際に解くことで,心理統計の考え方について,より深く理解することを目指したワークブック(演習書)。用語の意味を問う基礎的な問題から,研究を視野に入れた応用的な問題まで幅広い問題を設定。心理統計に関する新しいトピックも紹介する。 第1章 心理学研究と統計 第2章 分布の記述的指標とその性質 第3章 相関関係の把握と回帰分析 第4章 確率モデルと標本分布 第5章 推定と検定の考え方 第6章 平均値差と連関に関する推測 第7章 線形モデルの基礎 第8章 偏相関と重回帰分析 第9章 実験デザインと分散分析 第10章 因子分析と共分散構造分析 付 録

近年の心理学や関連領域において広く用いられるようになってきている統計的方法を,前編の内容と関連づけながら解説。 前編『心理統計学の基礎』でねらいとした「統合的理解」を,新しい内容によって広げ,それを通して理解をさらに深められる待望の続編! 近年の心理学や関連領域における統計的方法の活用の現況と心理統計学を学ぶ学生のニーズをふまえ,重要な内容を精選して解説。 第1章 本書の構成と学習の進め方 第2章 分布間の関係と非心分布への拡張─検定力と信頼区間のために 第3章 効果量⑴─2変数データの分析において 第4章 効果量⑵─多変数データの分析において 第5章 対比分析 第6章 マルチレベル分析 第7章 メタ分析 第8章 ベイズ推測

日商簿記検定に完全準拠したテキストで、統一試験とネット試験に対応した模擬問題が3回分収録されています。著者は商学の専門家で、簿記の基本から財務諸表まで幅広い内容を網羅しています。

この文章は、製造業に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、製造業の業務内容や経営の特徴、ものづくり技術の習得、事業計画作成のポイント、高度な技術の必要性についての章で構成されています。著者は照井清一と八田信正で、それぞれ製造業の改善や中小企業支援に関する豊富な経験を持っています。

本書は、値上げの悩みを解消するための科学的手法を解説しています。原料やエネルギー価格の高騰に直面する中、利益を確保するための値付け方法をわかりやすく説明。具体的なケーススタディや24の価格戦略を通じて、ロジカルな価格設定や意思決定の精度向上を図ります。読者は、実務に役立つ知識や戦略を学び、値上げに対する不安を軽減できる内容となっています。

本書は2023年度に実施される日商簿記検定試験2級(統一試験・ネット試験)の合格を目指すために、最後の総仕上げとして解いていただきたい問題ばかりを集めた本試験レベル問題集となります。 紙による統一試験とインターネットによるネット試験(CBT方式)の両方が体験できる本書で、日商簿記検定2級の合格をつかみ取りましょう! ≪本書の特長≫ 1.模擬試験を解く前に『出題傾向と対策』で日商簿記2級によく出題される内容を確認できる! 本書ではいきなり本試験レベルの模擬試験問題を解いて「分からないところが分からない……」とならないよう、これまでの出題実績から今後も出題可能性が高い内容(大問別・全35題)を冒頭に掲載し、これらを解くことによって2級合格に必要な基礎知識を確認することが可能です。 2.本試験と同一形式の『模擬試験問題』で合格点を取る力がつく!! 本書では統一試験対策として8回分、ネット試験対策として5回分と、今回の改訂によってさらに各試験形式に対応した問題をご用意いたしました! 全ての模擬試験問題を解くことでこれまで学習してきた論点の殆どが網羅されているため、本書だけでも本試験対策は充分に対応可能です。 3.ネット試験(CBT方式)受験者必見!『ネット試験体験サイト』で試験形式に慣れよう!! 本書を購入された方には特典として、日商簿記2級のネット試験に近い内容を5回分体験いただけます。 受験にあたっては、問題を紙で見るのか画面で見るのか、解答を鉛筆で紙に記入するのかマウスやキーボードを使って入力するのかによって、試験時間の使い方が変わります。 本書の特典では、同じ問題(一部の問題のみ)をネット試験形式でも体験できるようにしており、統一試験とネット試験の違いも確認できるようになっております。 ※本特典を利用するにあたっては、インターネットにつながるパソコンやタブレットが必要となります。詳細は本書目次のページをご覧ください。 ◆本書のご利用にあたって『出題傾向と対策』および『模擬試験問題』の答案用紙については、繰り返し練習ができるようにダウンロードサービスを行っております。詳細は本書目次のページをご覧ください。 2級出題傾向と対策 解答・解法のポイント 出題傾向と対策 〈模擬試験問題〉 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 別冊 問題・答案用紙編

この本は、製造業における経営改善を管理会計を軸に解説した入門書です。コストの理解から始まり、変動費と固定費の管理目標を設定し、損益計算書の見直しを行い、目的に合った管理会計を導入します。内容はコストダウン、SCM、在庫管理、生産性、原価計算、意思決定、設備投資、キャッシュフロー、未来工場のカイゼンについてのマニュアルで構成されています。著者は公認会計士であり、製造業の改善に取り組む経験豊富な専門家です。

「スッキリわかる日商簿記2級」の工業簿記対策本は、テキストと問題集が一体化しており、わかりやすい説明と豊富なイラストで学習しやすい内容です。ストーリー形式で理解を深め、問題は基本と応用に分かれているため段階的に学べます。特典として模擬試験プログラムや仕訳Webアプリ、解説動画も用意されており、実践的な学習が可能です。改訂版では新しい問題が追加されています。

自動車部品業界は、自動車業界を支える存在として非常に重要な役割を果たしており、その業界規模(主要部品30 品目)は2020 年約27 兆6,000 億円から2030 年約40 兆円と今後も成長が見込まれています。本書では、自動車部品業界の内部や現況を説明文と図をセットにしてわかりやすく解説しています。業界の最新動向から主要部品のしくみ、自動車会社とのグループ関係、企業の組織・業務などの現場の実情など、就活生はもちろん、新たなビジネスチャンスを探している人にも、気になる業界の最新動向がわかります。 ●Chapter 1 自動車部品業界の基礎知識 01 自動車は世界に誇る日本の基幹産業 02 自動車の市場規模 03 主要な自動車メーカー 04 自動車業界の構造 05 自動車部品業界の規模と海外展開 06 自動車部品メーカーの事業の特徴 07 自動車部品別の出荷規模 08 加速する業界再編 ●Chapter 2 自動車部品業界の最新動向 01 CASE 02 Connected ― つながる車へ 03 Autonomous ― 自動運転 04 Shared & Service ― 所有から利用へ 05 Electric ― 電動化 06 HEV/PHEV(ハイブリッド自動車) 07 BEV(電気自動車) 08 FCEV(燃料電池自動車) 09 カーボンニュートラル燃料 10 コロナ禍でのサプライチェーンの混乱 11 台頭する新興BEVメーカー 12 モジュール化/標準化 ●Chapter 3 代表的な自動車部品 01 自動車を構成するパーツ 02 エンジン 03 モーター 04 パワーコントロールユニット 05 パワートレイン 06 バッテリー 07 ブレーキ/ステアリング/サスペンション 08 ボディ 09 外装品/内装品 10 タイヤ 11 冷却装置/カーエアコン 12 センサー 13 車載インフォテインメント 14 安全装置 ●Chapter 4 自動車部品業界を取り巻く法律/品質規格 01 日本における自動車に関する法律/税制 02 車両の安全に関わる法律 03 環境に関わる法律 04 交通に関わる法律 05 リコールとは何か 06 海外における安全規制 07 海外における環境規制 08 進む内燃機関車の販売規制 09 自動車に求められる品質 10 IATF 16949とは 11 ソフトウェアに関する品質規格 12 品質を守るための仕組み ●Chapter 5 主要な自動車部品メーカー 01 部品メーカーの全体像 02 デンソー 03 アイシン/豊田自動織機 04 ジェイテクト/豊田合成 05 トヨタ紡織/愛知製鋼 06 トヨタ系中堅部品メーカー 07 ホンダ系部品メーカー 08 日産自動車系部品メーカー 09 矢崎総業/住友電工/NOK 10 日本精工/NTN/KYB 11 スタンレー電気/ミツバ/ユニプレス 12 ブリヂストン/住友ゴム/横浜ゴム/TOYO TIRE 13 パナソニック/Nidec 14 車載電池メーカー 15 車載半導体メーカー 16 ヨーロッパの部品メーカー 17 その他の海外部品メーカー ●Chapter 6 自動車部品ができるまで 01 製品を受注するまでの流れ 02 立ち上げまでの生産準備 03 部品の値段と原価の作りこみ 04 日々の生産計画 05 トヨタ生産方式とは 06 設計変更と工程変更 07 代表的な生産工程(鍛造/鋳造、プレス、溶接) 08 代表的な生産工程(研削/熱処理) 09 代表的な生産工程(樹脂成型/塗装/組付け) 10 量産と補給 11 製品出荷と物流 12 部品の輸出/輸入 ●Chapter 7 自動車部品業界の仕事と組織 01 営業 02 購買/調達 03 経理/原価管理 04 生産管理/物流/貿易管理 05 製造 06 生産技術 07 設計/開発 08 品質管理 09 安全衛生/環境管理 ●Chapter 8 自動車部品業界のこれから 01 電動化で変わる部品構成 02 低迷する日本市場とその特徴 03 世界でこれから伸びる市場 04 加速する「選択と集中」 05 ハードウェアからソフトウェアへ 06 サイバーセキュリティへの対応 07 崩れ始める「ケイレツ」 08 自動車産業以外への進出 09 メーカーからモビリティ企業へ 10 自動化されていく輸送 11 自動運転で変わる車内環境 12 重要度を増すBCP

この書籍は、日本の製造業の現状と未来について分析し、デジタル化の重要性を強調しています。著者は、製造業の問題点や海外市場の影響を取り上げ、日本の自動車メーカーが直面する課題、台湾のFoxconnの台頭、インダストリー4.0の進展などを論じています。全体を通じて、日本のものづくりが直面する危機とその進化の可能性を探求しています。

「買い叩かれない」「きちんと利益を出す」ための成功プロセスを徹底解説。 B2Bプライシングの決定版!「買い叩かれない」「きちんと利益を出す」ための成功プロセスを徹底解説。高い付加価値をきちんと価格に反映させる値決めと交渉の手法をやさしく説明。解くべき「4つの課題」の分析から、業界ごとの成功事例まで多数紹介しています。【こんな悩みに答えます!】-取引先との関係を壊さないため、値下げ要請にすぐ応じてしまう-コンペに勝って数を売っていても、それが利益につながっていない-値上げにつながる付加価値を持っているのに、「値引きする」以外の価値提供の仕方がわからない【本書の特徴】-取引先との交渉で主導権を握るための方法を「意識」「価値」「手札」「交渉」の4つの視点から分析-ロジカルな値決めの考え方から、「決断が早いことは不利でしかない」といった心理的な駆け引きまでを網羅-「典型的に陥りやすい間違い」をケースごとに解明。うまくいかない要因がどこにあるのか具体的に理解できる-12業界の成功事例を、それぞれ2つのポイントに注目しながら解説-「ニーズでなくウォンツを満たす」「足し算から引き算へ」といった値上げにつながる価値の作り方がわかる-経営者の意識改革まで踏み込んで、会社全体やブランドにおけるプライシングの重要性が実感できる はじめに 商いの知恵 第1章 プライシングの夜明け ・脱・値下げスパイラル ・安さ=価値ではない ・着目すべきは単価のアップ ・「値段が高いこと」の副次的効果 第2章 なぜうまくいかないのか ・典型的なB2Bのプライシング ・「意識」「価値」「手札」「交渉」 第3章 B2Bのプライシング成功事例12業界 ・電子機器 価格で売らずに効果を売る ・自動車部品 大部屋への参画 ・半導体 バッファのある設計 ・照明機器 実質無償の成果報酬 ・ガスタービン 短納期と特急料金 ・建機農機 セット制約でロックイン ・食品卸 脱・十把一絡げ ほか 第4章 B2Bの値上げの秘訣①――価値創造編 ・価値創造がすべての起点 ・ニーズではなくウォンツを満たす ・一点もので勝負する ・エンドユーザーの目線で価値を創出する ・足し算から引き算へ 第5章 B2Bの値上げの秘訣②――手札編 ・バンドリングを駆使する ・敷居を低くする ・固定費化と変動費化 ・売るシーンを考えて値付けを行う 第6章 B2Bの値上げの秘訣③――交渉術編 ・ストーリーとコミュニケーション力 ・松竹梅の法則を応用する ・レイヤーを上げる ・相手の利害に焦点を当てる ・決断が早いことは不利でしかない 第7章 プライシングで経営を動かす ・プライシングは経営者の仕事 ・売り手と買い手の均衡点 ・市場ポジションとプライシング ・B2Bプライシングの流儀 ・「意識」「価値」「手札」「交渉」を駆使する

~サクッとうかるシリーズは、独学者を応援します!~ 一流の講師が真剣に、構造を理解し実力をつけてもらうために作った本です。 スキマ時間の学習に使える『日商簿記2級 勘定科目一覧表』つき! 1 2024年度施行の試験区分表に対応! 2022年度から新たに加わった収益認識に関する事項はもちろん、最新の出題区分表に適用しています。個々の学習内容を単に羅列するのではなく、関連する内容と共に学習できるように構成されております。 2 理解を重視した内容 簿記の処理を理解するには、『理由』を知る必要があり、その『理由』がわかれば、どのような形で出題されても対応できる実力がつきます。そこで、本書では徹底して『理由』を書きました。『理由』をしっかり確認することにより、各論点の理解が深まります。 3 イラストや図解が豊富 文章だけを読んで内容を理解することは、なかなか難しいことです。そこで、本書ではフルカラーでイラストや図解を豊富に用いて内容を説明することにより、取引のイメージを簡単につかめるようになっております。 4 基本問題を解きながら学習した内容を確認できる 人の脳はアウトプットすることで、その知識が重要なことだと認識し、記憶する仕組みになっております。そこで、本書では単元ごとに各単元の節末に基本問題を入れ、その内容の理解度を確認してから次に進めるようになっております。 5 カバー裏に『日商簿記2級 勘定科目一覧表』を掲載 本書のカバー裏には、日商簿記2級(商業簿記)で登場する勘定科目を「資産」「負債」「資本」「収益」「費用」「その他」に分類した『勘定科目一覧表』を用意し、勘定科目の意味や注意点を掲載しております。ちょっとしたスキマ時間や寝る前に簡単に読むことができ、部屋の壁など目に付くところに貼っておくこともオススメです。 なお、本書に準拠した問題集『サクッとうかる日商2級商業簿記・工業簿記トレーニング』をあわせてご利用いただくと、学習の効果がさらに高まります。『テキスト』と『トレーニング』を併用して、日商簿記2級に“サクッと”受かりましょう! ※日商簿記2級の合格にあたっては、商業簿記だけでなく、工業簿記の学習も必要となります。 第0章 簿記の本質~3級の復習と2級の概要~ ⅰ 仕訳の本質 ⅱ 金額計算の本質 ⅲ 帳簿の本質 ⅳ 費用・収益の対応の本質 ⅴ 損益計算書と貸借対照表の本質 第1章 現金と預金 1 銀行勘定調整表 第2章 商品売買・収益認識 2 仕入割戻し 3 売上原価の計算と商品の期末評価 4 一時点で充足される履行義務 5 一定の期間にわたり充足される履行義務 6 複数の履行義務を含む顧客との契約 7 返金負債 第3章 手形、その他の債権・債務 8 手形の裏書と割引き 9 電子記録債権 10 手形の更改 11 手形の不渡り 12 営業外手形 13 債務の保証 第4章 固定資産 14 有形固定資産と減価償却 15 建設仮勘定 16 固定資産の割賦購入 17 リース取引 18 固定資産の除却・廃棄と買換え 19 固定資産の滅失 20 資本的支出と収益的支出 21 無形固定資産 22 圧縮記帳 第5章 有価証券 23 有価証券の分類 24 売買目的有価証券 25 満期保有目的債券 26 子会社株式、関連会社株式 27 その他有価証券 28 端数利息の処理 第6章 外貨建取引 29 外貨建取引 第7章 引当金 30 貸倒引当金 31 その他の引当金 第8章 純資産会計 32 株式会社と株式の発行 33 会社の合併 34 剰余金の処分 35 株主資本の計数の変動と損失の処理 36 株主資本等変動計算書 第9章 税金の仕組みと処理 37 租税公課と法人税等 38 消費税 39 課税所得の計算 40 税効果会計 第10章 決算手続きと精算表 41 決算手続きと精算表 42 財務諸表の作成 43 帳簿の締切り 44 月次決算 第11章 本支店会計 45 本支店会計 46 本支店合併財務諸表の作成 第12章 連結会計 47 連結会計の基礎 48 連結修正仕訳 49 連結初年度の財務諸表の作成 50 支配獲得後の連結 51 親会社・子会社間の取引 第13章 製造業の決算 52 製造業を営む会社の決算処理 53 研究開発費 解答解説 問題1~問題50

日本企業の管理会計・原価計算に関する危機的状況を明らかにして、変革に向けた解決策を提示。 著者の実務経験と研究の集大成として、日本企業の管理会計・原価計算に関する現在の危機的状況を明らかにして、変革に向けた具体的な解決策と経理・財務部門の役割を提示。

本書は公益社団法人全国経理教育協会主催の簿記能力検定試験(2級工業簿記)の過去問題2年分(8回分)を収録し、作問の先生方による解説をつけて1冊としたものです。 はじめに 令和5年度 簿記能力検定試験受験要項 問題用紙・解答用紙 第202回 第203回 第204回 第205回 第206回 第207回 第208回 第209回 標準解答・解説 第202回 第203回 第204回 第205回 第206回 第207回 第208回 第209回 ご注意

この書籍は、ビジネス・スクールで学ぶ会計スキルを9つのストーリーを通じて簡潔に解説しています。財務諸表の大きなボックスに注目し、会計用語を無視しても理解できる内容で、損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書の読み方を学ぶことができます。著者は慶應義塾大学の准教授で、税務会計を専門としています。

本書は1940年に米国で刊行され、世界中で翻訳されてきた読書技術に関する書籍です。良書とは何か、読書の本質を探求し、初級から高度な読書技術まで具体的な方法を解説しています。読者を積極的な読書へ導き、自身を高めるための手引書となっています。目次は読書の意味、分析読書、文学の読み方、そして読書の最終目標について構成されています。

この文章は、簿記に関する基本的なトピックを扱った目次であり、3級の内容をレビューし、商品や収益認識、現金預金、債権債務、有価証券などの主要なテーマを列挙しています。また、リース取引、引当金、株式会社会計、外資建取引、税効果会計、財務諸表、本支店会計、連結会計、製造業会計についても触れています。

政治現象を印象論ではなく,実証的に分析するには,どのような作法に従うべきか。身近な社会現象,政治現象を題材に解説する。 実際に起こる政治現象を,印象論ではなく客観的にとらえ,なぜその現象が生じたのかを経験的・実証的に分析するには,どのような作法に従えばよいか。政治学だけでなく,広く社会科学を学ぶ読者を対象に,身近で一般的な社会現象や政治現象を題材に解説する。 序 章 説明という試み 第1章 説明の枠組み─原因を明らかにするとはどういうことか 第2章 科学の条件としての反証可能性─「何でも説明できる」ってダメですか? 第3章 観察,説明,理論─固有名詞を捨てる意味 第4章 推論としての記述 第5章 共変関係を探る─違いを知るとはどういうことか 第6章 原因の時間的先行─因果関係の向きを問う 第7章 他の変数の統制─それは本当の原因ですか? 第8章 分析の単位,選択のバイアス,観察のユニバース 第9章 比較事例研究の可能性 第10章 単一事例研究の用い方 終 章 政治学と方法論 ちょっと長い,少し個人的な,あとがき