【2025年】「動物」のおすすめ 本 155選!人気ランキング

- 【DVD付】動物 (学研の図鑑LIVE) 3歳~小学生向け 図鑑

- はじめてずかん どうぶつ な~に?

- DVD付 新版 動物 (小学館の図鑑 NEO)

- どうぶつ 改訂版 (はっけんずかん) 3~6歳児向け 図鑑

- ZOOLOGY 図鑑 動物の世界

- 驚くべき世界の野生動物生態図鑑

- 世界動物大図鑑―ANIMAL DKブックシリーズ

- ほんとのおおきさ動物園

- どうぶつしゃしんずかん: 0・1・2歳向け (ゆびをさしてあそぼう)

- 動物最強王図鑑

国民的図鑑NEO「動物」が新しくなり、3歳から高学年まで楽しめる内容に進化しました。約730種類の哺乳類や130種類のペットを掲載し、新しい分類法を採用。付録地図もついています。120分のDVDには、ドラえもんとのび太が80種類以上の動物を紹介し、年齢別の番組が用意されています。家庭で子どもと一緒に動物の世界を楽しみながら、知的好奇心を育むことができます。

本書は、動物界を多様な視点から紹介する決定的な動物図鑑です。海綿動物から哺乳類まで、10のテーマを通して生き物の形態と生態を解説し、スミソニアン協会とロンドン自然史博物館の監修のもと、圧倒的なビジュアルで動物の美しさと多様性を引き出しています。著者は東京大学の教授で、比較形態学を専門としています。

小学5年生の女の子、みくはクリスマスに子犬をお願いしたいが、お母さんに反対されている。あこがれのあやさんの家で、動物たちの本当の気持ちを知るために相談することに。物語は、飼い主に捨てられた犬や、暗闇で育った犬、被災した猫など、切ないストーリーを通じて動物たちの感情を描いている。全体で5つの感動的な物語が展開される。

『せつない動物図鑑』は、112種類の生き物に関するクスッと笑える真実を紹介する本です。内容は、せつない告白や恋、こだわり、子育てなど多岐にわたり、ちょっとしたためになる話が115個収められています。著者は作家でイラストレーターのブルック・バーカーで、彼女の初著書は国際的に評価されています。

「動く図鑑MOVE」は、2歳から楽しめる図鑑で、脳医学者の監修のもと、子どもたちの好奇心を引き出す工夫が施されています。動物園や身近な動物を紹介し、読み聞かせやひとり読みにも適しています。NHKのスペシャル映像も付いており、親子で楽しく学ぶことができます。内容は、動物の生態や比較、クイズなど多彩で、科学的な視点から子育てに役立つ情報が盛り込まれています。総監修は脳研究者の瀧靖之先生、動物監修は動物学者の今泉忠明先生です。

この本は、笑いを交えながら生き物たちの驚くべき真実を紹介する内容で、122種類の生き物についての面白い事実が語られています。目次は、進化に関する話、体の欠点、奇妙な生き方、能力の限界などの章に分かれており、それぞれの生き物のユニークな特徴を取り上げています。著者の今泉忠明は、動物の生態や分類学を専門とし、様々な調査に参加してきた経験を持つ専門家です。

本が苦手な人でも次のページが気になってしまって手が止まらなくなってしまうそういう所と何と言っても一番面白いというという所がろがすごく好きです

ざんねんメーターみたいなやつがあるので、面白いし、その動物について、詳しく乗っているので、私は好きです。面白い面白くないは、人それぞれですが、一回読むと、次にページが気になって次々に読んでいくような感じで、読めるので、読書が苦手ない人にもおすすめだと思います📖

この絵本は、動物の視覚についての最新の科学的知見を基に、猫や牛、馬、鳥、ヘビの視覚特性を描いています。著者は、宇宙観や宇宙イメージを研究し、その成果を分かりやすく表現する絵本作家であり、受賞歴もあります。

『これなあに? かたぬきえほんシリーズ』は、シリーズ累計300万部を突破した赤ちゃん向けの絵本です。穴のあいたページをめくると、隠れていた動物が次々と現れます。美しい色彩とシンプルな形が特徴で、親子で楽しめる内容になっています。丈夫な作りでプレゼントにも適しており、英語も付いています。

動物はさまざまな理由で移動する。途方もない遠くへ、途方もない時間をかけた、動物たちの旅から不思議な習性を探るシリーズ第1巻。 動物はさまざまな理由で移動する。途方もない遠くへ、途方もない時間をかけて、途方もない目的で。動物たちの驚くべき旅の理由と経路をさぐる、シリーズ第1巻。 動物はさまざまな理由で移動する。途方もない遠くへ、途方もない時間をかけて、途方もない目的で。動物たちの驚くべき旅の理由と経路をさぐる、シリーズ第1巻。

本書は、著者が出会った奇妙な症状を持つ患者たちを通じて、脳の不思議な働きや仕組みについて考察する内容です。切断された手足を感じるスポーツ選手や、自分の体の一部を他人だと主張する患者などの実例を挙げ、脳の機能や意識、自己の本質に迫ります。著者は、左脳と右脳の異なる役割についての仮説や、意識に関する「ハードプロブレム」など、現代の神経科学の最前線をわかりやすく解説しています。名著が文庫化され、脳の世界の魅力を伝えています。

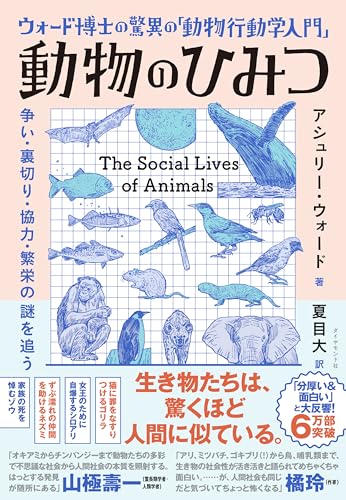

著者アシュリー・ウォードは、シドニー大学の動物行動学教授で、世界中の動物たちの生態と社会性をユーモアを交えて探求します。彼は、動物たちが持つ驚くべき行動を紹介し、人間との類似性を浮き彫りにしながら、固定観念を打破する知的発見を提供します。内容は、ネズミの助け合いやゾウの悲しみ、自爆するシロアリなど多岐にわたり、読者の世界観を変える一冊です。

ゴールデンレトリバーのソックスと少女あかりの絆を描いた感動物語。母があかりに10の約束をさせたが、成長するにつれてその関係に変化が生じる。愛と涙が交錯するストーリー。著者は脚本家・作家の川口晴。

このシリーズの本を全て購入しました!息子も私もお気に入りです。本のページの分厚さ、表紙のふわふわ感がいいです。なんでも口にする赤ちゃん。丈夫なことがまず絶対条件です!どうふつの写真と名前が100種類載っています。このずかんを見せるようになってから興味を持ち、指をさしてよんで欲しいと持ってくるようになりました。あまりどうぶつをみせる機会はないので重宝しています。

本書は、動物園の飼育員が教える動物の驚くべき行動100個を紹介する内容です。動物園で観察できる41種の動物のユニークな行動を、飼育員のエピソードを交えて楽しむことができます。観察に適した季節や時間帯を示すアイコンや、動物観察シートのダウンロード特典もあり、自由研究にも活用できます。動物をじっくり観察することで新たな発見があることを伝えています。

家族同然の猫・ミケが逃げてしまった美桜は、ペット探しの専門家・相原ゆみの助けを借りて、猫の気持ちを考えながら捜索に挑む。物語は、ペットと飼い主の絆を描いた5つの感動的なエピソードを収録している。著者は大平しおりで、イラストは福きつねが担当。ペット探偵の藤原博史も関与している。

モルフォシリーズの新しいデッサン集が登場し、動物の描き方を指南します。進化による運動機能とフォルムの関係を理解し、リアルで躍動感のあるデッサンを習得することを目指します。内容は、陸・空・水における動物の動きに焦点を当てています。著者は、形態学を専門とする美術教育者と美術批評家です。

ノーベル賞受賞の動物行動学者ローレンツが、ハイイロガンの雌のヒナとの出会いを通じて、動物の生態をユーモアと共感を持って描いた名作。ヒナが著者を母親と認めてついてくる様子が印象的に描かれている。第2版へのまえがきも初めて収録されている。

この書籍は、動物園や水族館にいる動物の値段やその背景を探る内容で、ライオンの赤ちゃんが45万円、シャチが1億円など、動物の価格の驚きの事実を紹介しています。著者の白輪剛史は、動物商の世界や輸送方法、人気動物の裏事情について詳しく解説しており、テリー伊藤との特別対談も収録されています。動物を飼うことの心構えや、さまざまな動物に対する人間模様も描かれています。

子犬のソフィーは、2か月で家族と引き離され、新しいおうちで健人くんと出会います。最初は冷たかった健人くんですが、孤独なときに助けられ、仲良くなります。しかし、健人くんの様子が変わり、再び別れが訪れるのではないかと不安になります。ソフィーは多くの悲しみを乗り越え、盲導犬として成長する感動の実話です。

かわいいイラストで、動物たちの驚きの“おうちづくり”を楽しく紹介する、イギリス発のしかけ絵本。 かわいいイラストで、動物たちの驚きのおうちづくりを楽しく紹介する、イギリス発のしかけ絵本。日本でも知られているシロアリやハチなどの昆虫から、プレイリードッグやビーバー、カメまで、いろいろな工夫が凝らされた興味深いすみかの様子と生態を紹介しています。おとなもおもわず引き込まれるおもしろさ。おどろきと感動がいっぱいです。

本書は、いきものに関するクイズを通じて雑学を学ぶことができる内容です。フムフム博士と助手のQ太くんが動物園、水族館、昆虫館を訪れ、さまざまないきものに関する質問やクイズを出題します。クイズには迷路や間違い探し、かくし絵などの遊び要素も含まれ、オールカラーのイラストが楽しさを引き立てています。著者は生物好きの篠原かをりで、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。

『動物の値段』は、動物園や水族館の動物に値段が付けられている理由を探る書籍です。ゴマフアザラシが80万円、レッサーパンダが350万円、ホッキョクグマが6000万円といった具体例を挙げ、動物商の視点から驚きの世界を描いています。著者の白輪剛史は爬虫類輸入会社を設立し、多方面で活躍しています。内容は動物に対する誤解、輸入の難しさ、動物の役割など多岐にわたります。

本書は、動物好きが抱く「動物と暮らしたい」という夢をユーモラスに描きつつ、実際に暮らす際の現実的な問題(エサやふん、温度など)を解説しています。動物園の飼育員のリアルなエピソードや、俳優中村倫也さんのイラスト、伊藤ハムスターさんの4コマ漫画も収録されています。読者は、楽しい妄想の世界を楽しみながら、動物との共生や環境問題について考えることができる一冊です。

楽しい言葉と絵で親しむ英語の絵本! Aはapple(りんご)、airplane(ひこうき)、ant(あり)、Bはbanana(バナナ)、balloon(ふうせん)、book(ほん)など、子どもに身近な言葉を楽しい絵とテキストで味わえる絵本。小学校ではじまる英語教育にも役立つ一冊です。

この書籍は、生命の本質について分子生物学がどのように答えているかを探求し、歴史的な科学者たちの思考を紹介しながら、現代の生命観を明らかにします。著者の福岡伸一は、分子生物学の成果を平易に解説し、読者の視点を変える内容を提供しています。多くの著名人から高く評価され、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞しています。

どうぶつずかんって、たのしいな。ほんもののどうぶつは、もっとたのしいのかな? よし、いちにちだけどうぶつになっちゃおう! 大人気「いちにち」シリーズ、第5弾!▼どうぶつずかんって、たのしいな。ほんもののやせいどうぶつは、もっとたのしいのかな? よし、いちにちどうぶつになってみよう。▼いちにちシマリス! シマリスのほっぺって、こんなにふくらむんだ……しらなかった~!!▼いちにちキリン! キリンって、たったままねるんだ……しらなかった~!!▼いちにちパンダ! パンダって、こんなにきのぼりとくいなんだ……しらなかった~!!▼いちにちムササビ! ムササビって、100メートルいじょうかっ空するんだ……しらなかった~!!▼ほかにも、コアラ、カンガルー、ラッコ、ピグミーマーモセット、ゾウになってみたけど、どのどうぶつもしらなかったことがいっぱい!▼楽しい擬音とユーモアいっぱいのイラスト、親子で読んで思わず笑える、愉快な絵本。どうぶつが好きなお子様にぴったりの一冊です。

野良猫のナナは、青年サトルに助けられて五年間共に暮らすが、ある事情から手離されることになる。サトルはナナを新しい飼い主に託すため、銀色のワゴンで“最後の旅”に出発。旅を通じて懐かしい人々や美しい風景と出会い、サトルの秘密が明らかになる。これは、永遠の絆を描いたロードノベルである。著者は有川浩。

著者は「市民ZOOネットワーク」に所属し、動物園での動物たちの生活を向上させる工夫を紹介しています。具体的には、ライオンの爪切りや肥満のクマの運動方法など、全国の動物園の事例を通じて動物たちの悩みとその解決策を解説し、動物園の楽しさを深める内容です。

動物たちのイラストを「ぱっかーん!」とあけると…?!やわらかいタッチで描かれた動物たちが登場する仕掛け絵本。読み聞かせだけでなく、動物の口に何が入っていたのかを当てる記憶力ゲームや、仕掛けを使った手遊びなども楽しめるお得な1冊です。数多くの知育絵本を手がけた幼児教育研究家、わだことみ先生監修。

いろいろな小動物の飼い方を、写真で見られる、分かりやすい図鑑。解説やワンポイントアドバイスなども、飼育のプロ達の実際の言葉なので、お役立ち度満点。現在ペットショップで手に入れることのできる哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類のほとんどをカバー。 哺乳類編(ウサギ ハムスター モルモット チンチラ フクロモモンガ ピグミーハリネズミ デグー スナネズミ、とびねずみ シマリス、モモンガ、ジリス マウス、ラット フェレット) 鳥類編(フィンチ インコ、オウム) 両生類・爬虫類編(カエル サンショウウオ、イモリ トカゲ、ヤモリ、カメレオン カメ ヘビ)

「よくばりバージョン」は、人気の「0さい~4さい こどもずかん英語つき」シリーズのベスト版で、200万部以上の売上を誇ります。再編集ではなく、特に人気のジャンルやアイテムを厳選し、子どもの好奇心を引き出す工夫が施されています。デフォルメされた絵や英語の発音を声に出すことを促し、集中しやすい適切な量で構成されています。この本は、子どもが楽しく言葉を学ぶ手助けをすることを目的としています。

" 5年分の中学入試理科の問題を分析し、よく出題される動物を厳選して掲載した「中学入試のための図鑑」です。 優先度がはっきりしているので効率的 入試問題での出題回数の分析結果に基づき、出題頻度を★マークの数で表しているため、優先して暗記したい動物が明らかです。また重要用語や覚えておきたい箇所は赤の太字で示しているため、受験直前の用語確認などにも使えます。 購入者限定の無料Webドリル 本書の重要用語の確認ができる『復習ドリル』を無料でダウンロードできます。ご購入された方は、下記のリンクからアクセスしてください。ログイン方法は本書の帯に記載しています。 選りすぐりの入試問題をまとめた別冊問題集付 学習した知識を活用して取り組める良問を揃えた別冊問題集です。さらにそれぞれの入試問題をZ会の精鋭講師が解説した授業映像も配信しています。 Z会Webサイトで試聴動画も用意していますので、ぜひご覧ください。

女の子のための「かわいい!」図鑑が誕生。動物たちのきゅんとする写真、感動エピソードなど、動物好きになれちゃう一冊です! 女の子のための「かわいい!」動物いっぱいの図鑑が誕生。動物たちの思わずきゅんとする写真、おもしろエピソード、すごいヒミツ、感動のお話など読みごたえたっぷり。ペットとなかよくなるコツやお絵かきコーナーなどお楽しみページもあります。

アザラシさんの司会で、ライオン、ワニと次々に愉快な芸が飛び出した。怪我で空中ブランコに出られないサルくん、さてどうする? パンパカパーン、パンパンパン、パンパカパーン。アザラシさんの司会で、動物サーカスがはじまりました。ライオンの火の輪くぐりにカンガルーの棒まわし、ワニたちの組体操……次々に楽しい芸が飛び出します。ところが最後の空中ブランコに、サルくんが怪我で出場できなくなり、お客さんはブーイング。困ったアザラシさん、さて、どうする……? 月刊誌での刊行当初から大人気の、愉快な動物たちのサーカスをお楽しみください。 「パンパカパーン」アザラシさんの司会で、動物サーカスのはじまり、はじまり。ライオン、カンガルーと次々に愉快な芸が飛び出します。動物たちのサーカスをお楽しみください。

BABY TOUCHシリーズは、視覚・聴覚・認識力・触覚・情緒をさまざまなアプローチから刺激。遊びを通じて脳を育てることができる、赤ちゃんや幼児の知育に理想的な絵本です。『どうぶつ』では、とくに「身近な動物」と「鳴き声」、「手ざわり」、に焦点をあて、「認識する力」と「聴く力」、「感じる力」を育てます。

『いっしょにあそぼ』シリーズは、赤ちゃん向けの絵本で、ページ中央に穴があり、めくるたびにかわいい動物が現れます。強いコントラストの色使いが赤ちゃんの興味を引き、視力が未発達な6か月未満の赤ちゃんでも楽しめる内容です。シリーズには複数のタイトルがあり、親たちからは赤ちゃんが絵本を見て喜ぶ声が多く寄せられています。

『動物オリンピック』は、動物たちがそれぞれの生態や能力のNo.1を競うユニークな大会を描いた書籍です。大食いや冬眠時間など、16種目の競技で驚異的なデータが紹介され、動物に関する知識が身につきます。著者は動物研究の第一人者、實吉達郎です。

本書は、人間のセクシャリティが動物と比べて奇妙であることを探求し、性のあり方が社会の在り方に与える影響を考察しています。著者は、動物の性行動と人間の性行動を対比しながら、人間の性生活の進化や性の楽しさの理由を解明します。目次には、男女の利害対立や授乳の役割など多様なテーマが含まれています。著者は進化生物学者のジャレド・ダイアモンドと動物行動学者の長谷川寿一です。

動物園の動物が飛び出す!動く!楽しいしかけ絵本 小さいサイズながら大きな驚きのしかけと、わらべきみかのかわいいイラストが大好評の「とびだす! うごく!」シリーズ。 「どうぶつえん」は動物園の動物たちをしかけ絵本にしました。ホッキョクグマが水に飛び込み、クジャクは自慢の羽を開き、ゴリラは胸をたたき、パンダが遊びます。 ページををめくるごとに異なるタイプの飛び出す、動くしかけが楽しい1冊です。 【編集担当からのおすすめ情報】 同シリーズ第1作「どうぶつ」で取り上げきれなかった動物たちを中心に構成しました。 動物園へのおでかけにも持っていける手のひらサイズと小さいながら大きな驚きのしかけがいっぱいです。 動物園で大人気の動物たちがしかけ絵本になりました。ホッキョクグマ、ゴリラ、ライオン、パンダ、ワニ、クジャク、象、猿が飛び出す!動く! 小さなサイズで大きな驚きのしかけ絵本。携行にも便利なサイズです。

「動物」に関するよくある質問

Q. 「動物」の本を選ぶポイントは?

A. 「動物」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。

Q. 初心者におすすめの「動物」本は?

A. 当サイトのランキングでは『【DVD付】動物 (学研の図鑑LIVE) 3歳~小学生向け 図鑑』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで155冊の中から厳選しています。

Q. 「動物」の本は何冊読むべき?

A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。

Q. 「動物」のランキングはどのように決めていますか?

A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。