【2025年】「父親」のおすすめ 本 146選!人気ランキング

- 新しいパパの教科書

- はじめてママ&パパの育児―0~3才赤ちゃんとの暮らし 気がかりがスッキリ! (実用No.1シリーズ)

- 忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス

- 子どもに伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ!

- はじめてママ&パパの0~6才病気とホームケア (実用No.1シリーズ)

- 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド

- 子どもが育つ魔法の言葉 (PHP文庫)

- ヨチヨチ父 とまどう日々

- 0~4歳 わが子の発達に合わせた1日30分間「語りかけ」育児

- 言うこと聞かない!落ち着きない! 男の子のしつけに悩んだら読む本

「新しいパパの教科書」は、日本最大のパパ団体が提供する育児ガイドで、パパやプレパパに向けて育児の知識、スキル、マインドを伝授します。内容は、パートナーシップ、子育て基礎知識、育児・家事のテクニック、ワーク・ライフ・バランス、地域活動など多岐にわたります。また、正解のない子育てにおいて、パパの多様なあり方を尊重しつつ、実践的なセオリーを学ぶことを目的としています。特別講座やQ&Aも含まれています。

この書籍は、育児に関する疑問や悩みを解決するために現役ママ編集者チームがまとめたもので、赤ちゃんの成長に関する情報を月齢別に提供しています。内容は、赤ちゃんの発育や生活、母乳・ミルク、離乳食、生活リズム、予防接種、事故対策、病気のケアなど多岐にわたります。オールカラーでわかりやすく、先輩ママの体験談も含まれ、育児を楽しむためのヒントが満載です。著者は国立成育医療研究センターの理事長で、専門家による監修がなされています。

保育士てぃ先生の初の育児アドバイス本は、忙しい親向けに子育ての悩みを解決するための「斬新かつ効果的な伝え方」を状況別にまとめています。内容は、子どもの特性を理解し、適切にコミュニケーションを取ることの重要性を強調。目次には、子どもとの日常的な困りごとに対処するための具体的な方法が135項目収められています。著者は男性保育士で、全国で講演活動や保育内容のアドバイスを行っています。

この書籍は、新米ママ・パパ向けに、子どもがかかりやすい病気や症状、ホームケアの方法、予防接種、事故予防、救急ケアなどの情報をオールカラーで提供しています。育児誌「Baby-mo」特別編集で、実際の体験談や写真も豊富に掲載されており、育児に役立つ事典として、子どもの健康や成長に関する知識を網羅しています。

この書籍は、赤ちゃんとママのための睡眠改善方法を紹介しています。内容は、赤ちゃんの夜泣きの原因や、簡単な3ステップでの眠りの改善法、快適な安眠スケジュール、寝かしつけの方法、「おっぱい」と眠りの関係、夜泣きのメッセージについて解説しています。著者は夜泣き専門保育士の清水悦子と医学博士の神山潤で、赤ちゃんの睡眠に関する研究やサポート活動を行っています。

この書籍は、世界22カ国で愛読され、日本で120万部以上のベストセラーとなった子育てに関する指南書です。子育ての重要なポイントや親としてのあり方についてのヒントが提供されています。具体的な内容としては、子どもがどのように育つかに影響を与える親の言動や接し方が示されており、励ましや愛情が子どもの成長に与えるポジティブな影響が強調されています。著者は教育者のドロシー・ロー・ノルトと精神科医のレイチャル・ハリスで、翻訳は石井千春が担当しています。

本書は、産科医でジャズピアニストの著者が、妊娠・出産に関する知識をユーモラスに伝えるガイドです。人気漫画「コウノドリ」の主人公のモデルである著者が、妊娠中の妻との接し方やお産のリスクについて、特に男性に向けてアドバイスを提供します。関西弁を交えた親しみやすい内容で、妊娠・出産に不安を抱えるダンナたちをサポートします。また、原作漫画やドラマの楽しみも増す一冊です。

本書は、女の子の心を豊かにするための育て方を解説しています。著者の竹内エリカは、女の子が感性を育み、自分らしさを築くための7つのステップを提案しています。各ステップは、0歳から6歳までの年齢に応じた育成要素を含んでおり、感性や自主性、想像力、問題解決能力、自己主張、自己肯定感を段階的に育てる方法を紹介しています。竹内は20年以上の経験を持つ幼児教育者です。

この書籍は、妊娠・出産・子育てを楽しむためにパパが知っておくべきことを紹介しています。内容は、妊娠中に準備すべきこと、赤ちゃんが生まれた後に試すべき育児の基本、パパと子どもとの時間の大切さ、そして育児と社会との関わりについてです。著者の安藤哲也は、育児支援を行うNPO法人の代表であり、パパ向けのセミナーや活動を通じて育児の重要性を広めています。

この書籍は、現代の子育てに必要な新しいアプローチを提案しています。家庭学習や遊び、習い事、コミュニケーション能力、自己肯定感、創造力など、教育学や心理学、脳科学に基づく421の具体策を紹介。著者の加藤紀子は教育分野での豊富な経験を持ち、子どもに必要な力を育む方法を網羅しています。

この書籍は、幼い男の子の育て方に焦点を当てています。著者は、男の子に「ダメ!」と言いすぎず、失敗を通じて好奇心ややる気を育てることが重要だと述べています。特に2歳、4歳、5歳は手がかかるが、この時期にしっかりと育てれば、その後の子育てが楽になるとしています。内容は、年齢ごとに育てるべき能力を示した7つのステップから構成されています。著者は20年の経験を持つ幼児教育者で、約12,000人の子どもを指導してきました。

「モンテッソーリ教育」は、マリア・モンテッソーリによって創始された教育法で、特に0~3歳の子どもに焦点を当てています。この書籍では、親が子どもを自分で考え行動できるよう育てるための30の具体的な方法を紹介しています。内容は、妊娠中の準備から手作り教具、トイレトレーニング、2歳児の成長過程まで多岐にわたります。実例や写真が豊富で、家庭での実践が容易です。著者の藤崎達宏は、モンテッソーリ教育の専門家であり、全国でセミナーや講演を行っています。

本書は、新米パパ向けの育児ハンドブックで、妊娠から3歳までの子育てに関する疑問を、産婦人科と小児科の専門家が解説しています。内容は、妊娠中の生活や出産準備、出産後の手続き、赤ちゃんのケア、1歳から3歳までの育児方法など多岐にわたります。豊富なイラストと夫婦でのQ&Aもあり、著者の育児漫画も収録されています。元の書籍を改訂した再刊行版です。

この書籍は、離乳食の基本から2歳までの幼児食の進め方をサポートする内容で、食材別の調理方法や300品の簡単レシピをオールカラーで紹介しています。目次には、離乳食の基本ルール、進め方、栄養バランス、調理法、時期別の献立レシピ、食材別のレシピが含まれています。

この文章は、育児に役立つ「スゴワザ」を紹介する書籍の目次と著者情報をまとめています。書籍は三つの章に分かれ、日常生活を楽にするテクニック、幼稚園や小学校受験に役立つ学習法、子どもとの良好な関係を築く方法が紹介されています。著者の祖川泰治は、幼児教育センターの園長として約30年間、約400人の園児を指導してきた経歴を持っています。

あなたの妻はなぜイライラしているのか? つわり・休職・出産を経て、毎日の家事・オムツ替え・夜泣き、 義母との葛藤・ダンナの世話まで、休む間もなく 孤独に働き続けるママとパパ… ママの気もちを知ろう! できるパパになろう! つわり・休職・出産を経て、日々の家事・オムツ替え・夜泣き・義母との葛藤・ダンナの世話・・・。ボロボロになりながら、休む間もなく孤独に働き続けるママとパパのすれ違い=産後クライシスを、2000組以上の親子の指導実績をもつ著者が、〈産前・産後あるある〉満載でつづった真のイクメン入門。あなたの妻が、なぜいつもイライラしているのかがこの1冊でわかります! 第1幕 ブチギレ妊婦が行く。〜妊娠初期編 第2幕 妻の怒りのそのワケは…〜妊娠後期編 第3幕 陣痛なう。〜出産前後編 第4幕 ズタボロ。〜産褥期編 第5幕 極限との闘い。〜生後3ヵ月編 第6幕 イライラは続くよいつまでも。〜生後半年編 第7幕 どうなるオレたち?〜もうすぐ1歳編

宮沢賢治とその父・政次郎の深い親子愛を描いた小説で、賢治が物語を書くきっかけとなる妹の病気を通じて、父の視点から彼の生涯を描写しています。この作品は第158回直木賞を受賞し、2023年5月5日に映画化されます。主演は役所広司で、主題歌はいきものがかりです。

この書籍は、0歳から接種が推奨される13種類のワクチンについて詳しく解説し、親が子どもを病気から守るための知識を提供します。内容は、病気の理解、予防接種の重要性や安全性、病気を予防する育て方、子どもに多い病気や事故の対策に関する情報を含んでいます。著者は小児科の専門家で、豊富な経験を持つ黒部信一氏です。

この書籍は、子育てに関する重要なポイントをまとめたもので、幼児や小学生を持つ親に向けた内容です。「AERA with Kids」の元編集長が、子育ての基本や新しい教育観を23のキーワードで紹介しています。具体的には、自己決定力や自己肯定感を育む方法、親が身につけるべき習慣、勉強や受験に関する誤解、金融教育の重要性などが取り上げられています。子育てのエッセンスを学び、実践するためのガイドとして役立つ一冊です。

この書籍は、赤ちゃんの育児に関する実践的なガイドで、出産前の準備や赤ちゃんの生活スケジュールの重要性、授乳や睡眠に関するアドバイスを提供しています。著者のジーナ・フォードは、12年間のナニー経験を持ち、育児メソッドを確立。彼女の方法は多くの母親に支持され、世界中で翻訳されている。高木千津子が翻訳を手掛け、育児に関するトラブルへの対処法も含まれています。

この書籍は、親が使う言葉を意識的に変えることで、子どもの心を前向きにし、自己肯定感を高める方法を提案しています。著者は、日常の何気ない言葉が子どもの自尊心を傷つけていると指摘し、ポジティブな言葉がけが学力向上に繋がると述べています。また、自己肯定感を高めるための具体的な言葉や、母親自身の自己肯定感を向上させる方法についても触れています。著者は教育者としての豊富な経験を持つ石田勝紀です。

この文章は、児童精神科医が乳幼児期の育児の重要性について語った内容を紹介しています。乳幼児期が人格形成の基盤を作る時期であり、育児における社会の変化や人との関わり、信頼関係の構築、自立へのステップ、しつけや思いやりの育成、友達との学び合いなど、さまざまな側面が取り上げられています。また、保育士や親へのメッセージも含まれています。

この本は、0~6歳の子どもの発達を8つの段階に分けて解説し、保育実践をイラストや写真を用いて紹介しています。発達の特徴を生理的機能や運動、言語、社会性の観点から詳述し、発達を促す保育のポイントや環境づくりのアイディアも提供しています。著者は河原紀子で、発達心理学の専門家です。

この書籍は、心療内科医の明橋大二が著した、0~3歳の子育てにおける心の育て方に関するアドバイスをまとめたものです。特に「自分は大切にされている」という感情を育む重要性を強調し、育児の悩みやしつけに関する具体的なQ&Aも掲載されています。また、親の自己肯定感を高めるためのアドバイスや、パパの子育ての意義についても触れています。イラストやマンガを多く使用しており、忙しい育児の合間に気軽に読める内容です。

物語は、騎士団長が「私」に対し自らを殺すことを提案し、「彼」が犠牲を払い、「私」が試練を受ける状況から始まる。姿を消した少女の行方を追う中で、「私」と少女は再会できるのか、暗い地下迷路を進む画家が「顔のない男」に肖像画を描かされる。古い祠から開かれた世界の輪を閉じることができるのか、物語は希望と恩寵の扉へと向かう。

このマンガは、育児に関する悩みや葛藤を持つママたちの声を反映し、育児の現実を知るための情報を提供しています。著者フクチマミが、育児のさまざまな問題(寝ない、食べない、アレルギーなど)や、サポートを求める方法、産後の体の悩みについて実例を交えながら解決策を提案。読者が共感し、ストレスを軽減できるような内容になっています。

この書籍は、初めての妊娠・出産を迎えるパパに向けて、妻の不安や産後のサポート方法を解説しています。著者は、産婦人科での豊富な経験を持つ専門家で、幸せな家族を築くためにパパが知っておくべき11のポイントや、産後うつを防ぐためのアドバイスを提供しています。また、パパの理解と協力が重要であることを強調し、具体的な対策やシミュレーションも紹介しています。

この本は、0歳から3歳までの子どもとの遊び方を紹介する「遊びのネタ帳」であり、親への応援歌でもあります。人気イラストレーターのモチコさんの可愛いイラストが魅力的で、遊びの内容は道具を使った遊びや手作りおもちゃ、室内外の遊び、手遊び歌など多岐にわたります。各年齢に応じた発達ポイントや育つ力も解説されており、子どもの成長を実感できる内容です。著者は教育学の専門家で、乳児保育の経験を持っています。

現役クイズ作家が集めた教養雑学集で、全8分野にわたる面白い雑学が紹介されています。各章にはエンタメ、科学、動物、歴史、文化、言葉、食、生活に関するユニークな知識が含まれ、最後にはスペシャルクイズも付いています。著者はクイズ番組での経験が豊富で、国際的なクイズの賞にも選ばれています。

この書籍は、子どもの脳力を最大限に引き出すための0~3歳向けの育脳としつけに関する指南書です。親が日常生活で実践できる具体的な方法を示し、子どもが自分で考える力を育てるためのポイントを解説しています。内容は、規則正しい生活や安心感を与えること、遊びを通じた学び、親子のコミュニケーションの重要性などに焦点を当てています。著者は小児科医で脳科学者の成田奈緒子氏で、専門用語を避けて分かりやすくまとめられています。

『この1冊であんしん はじめての育児事典』の改訂新版は、0~3歳の育児を支援するための情報を提供します。月齢別の成長やお世話のポイント、Q&A、予防接種の知識をカバーし、人気保育士てぃ先生のアドバイスも含まれています。内容は、発育・発達、お世話の基本、授乳と離乳食、健診と予防接種、病気の対処法に分かれており、育児に必要な情報をわかりやすく解説しています。著者は小児科専門医の細部千晴です。

この書籍は、妊娠から出産、産後までのママと赤ちゃんの身体の変化や、安産のための食事・運動、妊娠・出産にかかるお金に関する情報を提供します。また、妊娠中の病気やトラブルへの対処法や、新生児のお世話、産後のケアについても詳しく解説されています。さらに、パパができるサポートのアドバイスも28項目紹介されています。著者は周産期医学や生殖免疫学の専門家です。

毎日の離乳食の献立が一冊に書かれてあるため、とても参考になる本です。個人的には他の本にあったような作り置きの細かい部分まで書いてあると便利だったなぁと思いましたが、その分アレンジがしやすいので、それはそれでいいなと思いました。

『カリスマ・ナニーが教える赤ちゃんとおかあさんの快眠講座』の著者、ジーナ・フォードによる育児書の第2作。1歳半から始められる7日間のトイレトレーニングプログラムを紹介し、準備やトラブル解決策、Q&Aを含む内容。著者は育児コンサルタントとしても活動しており、彼女のメソッドは多くの母親に支持されている。

この書籍は、HSC(Highly Sensitive Child)について述べており、HSCは褒められることで成長し、厳しいしつけや叱責が逆効果であると強調しています。HSCの特性や育て方、自己肯定感を育む重要性について解説し、HSCを「治す」必要はなく、その個性を伸ばすことが大切であるとしています。著者は心療内科医の明橋大二氏とイラストレーターの太田知子氏です。

この書籍は、薬を使わない自然流の子育てを提唱する著者、真弓定夫によるもので、子どもを「自然の一部」として育てる方法を探求しています。内容は、現代の子どもたちの健康問題や食生活の見直し、生活習慣の改善、病気の自然治癒法、そして大人ができる子育ての基本について述べています。著者は経験豊富な小児科医であり、子どもの心を尊重した育て方を重視しています。

「ちはっさく」は、子育てにおける効果的なコミュニケーションを学ぶための人気講座が書籍化されたもので、子どもに対する「ほめる」「待つ」「考えさせる」といった前向きな行動を促進し、逆に避けるべき行動を対比しながら練習します。クイズ形式で具体的な場面に対処する方法を学ぶことで、実践的なスキルを身につけることが特徴です。読者からは、実際に効果を感じたという声が寄せられており、特製カードも付いています。著者は子育て相談の専門家で、実践的な内容が好評を得ています。

本書は、子どもの才能を引き出すための方法をマンガ形式で紹介しています。特に、モンテッソーリ教育に基づき、子どもの「困った行動」を「輝く才能」として捉え、集中力や自立心を育むメソッドを提案。ハーバード大学の多重知能理論を取り入れた「9つの知能」を活用し、運動能力やコミュニケーション能力を伸ばすアクティビティも紹介しています。著者は乳幼児教育の専門家で、子どもの成長をサポートする具体的な方法を提供しています。

育児コミックエッセイで、著者ナナイロペリカンが1歳までの子育てをユーモラスに描写しています。内容はおっぱいやオムツ替え、離乳食などの育児体験を赤裸々に実況し、爆笑を誘います。第4回すくパラブログコンテストで最優秀賞を受賞した作品です。目次には子育ての様々な段階が示されています。著者は元グラフィックデザイナーで、現在は育児ブログを運営しています。

この書籍は、教育費の準備方法を時代に合わせて刷新し、子育てを始める人や育てている人に向けて、教育費の実態や賢い貯め方・使い方を解説しています。具体的には、教育費は「月額4万円」で大学まで可能であり、公立と私立での大きな差や、兄弟の年齢差による負担の変化、副業や起業に関する注意点などが紹介されています。マンガやイラストを用いて分かりやすく説明し、子育て中の家族に役立つ情報を提供しています。著者はファイナンシャル・プランナーの前野彩氏です。

この書籍は、妊娠、出産、育児に関する基礎知識やママの体の変化、生活の過ごし方、トラブル対策、赤ちゃんのお世話のノウハウを提供しています。また、多胎妊娠に特有の情報も含まれています。著者は、横浜市立大学附属市民総合医療センターの専門医で、妊娠から育児に関する実践的なアドバイスをまとめています。

この書籍は、ネガティブ思考を持つ漫画家・細川貂々が、精神科医・水島広子との対話を通じて「当たり前の気持ち」を受け入れ、人生を楽にする方法を探る成長物語です。内容は、ネガティブな自分を受け入れることから始まり、対人関係のズレや役割期待を解決する章、そして少しずつ変わっていく成長の過程に焦点を当てています。

子どもが生まれたときに購入して以来、わたしの心のお守りです!チェック表があり、病院なのか救急車を呼ぶレベルなのか、お家で様子を見るのか判断できます。キティちゃんがかわいいので家においておいてもゴツくないところも気に入っています!

児童精神科医・佐々木正美氏による「子どもへのまなざし」シリーズは、乳幼児期の育児の重要性を強調し、育児に関わる人々に向けた心構えを伝える内容です。シリーズは3冊からなり、初巻では乳幼児期が人間関係の基礎を築く時期であることを解説。続編では読者の質問に答え、少年犯罪の背景やADHDの理解について触れています。最終巻では、現代社会の問題(虐待、ひきこもり、発達障害)に対する接し方を考察し、育児だけでなく人生の指針ともなる内容です。

この本は、妊娠超初期から産後のケアまでをサポートする「妊娠・出産オールガイド」です。産婦人科医や助産師など30名の専門家が監修し、妊娠週数ごとのママの体の変化や赤ちゃんの成長を詳しく解説しています。256件のQ&Aや動画も掲載されており、実用的な情報が満載です。妊娠中の生活やお産に関する不安を解消できる内容となっています。

本書は、0歳の赤ちゃんと親が楽しむための遊びを紹介しています。赤ちゃんの発達段階に応じた遊びを提案し、親がリラックスして楽しむことが重要だと強調しています。伝統的な手遊びや、日常の合間に気軽にできる遊びが豊富に掲載されており、親子でお気に入りの遊びを見つける手助けをします。著者は教育学の専門家で、育児に役立つ知識を提供しています。

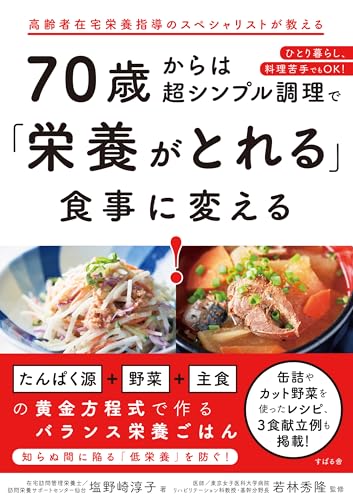

高齢者の「低栄養」を防ぐためのシンプルな食事法を紹介する本です。著者は、栄養管理指導を行う管理栄養士で、缶詰や冷凍野菜を活用した簡単なレシピや、バランスの良い食事の組み立て方を提案しています。特に「たんぱく質+野菜+主食」の基本を重視し、栄養不足を解消する方法を解説。献立例や栄養学の知識も豊富に含まれています。

ジョビィキッズは、芦田愛菜、鈴木梨央、寺田心などの子役タレントを育成する事務所で、子育てメソッドを紹介しています。本書では、子供のやる気、自信、素直さ、折れない心、個性を育てる方法を解説し、親とのコミュニケーションを通じて子育てをサポートするヒントが満載です。

「Newsweek日本版 0歳からの教育」の最新版が登場し、赤ちゃんの学ぶ力に焦点を当てています。最新の研究に基づき、乳幼児の心、脳、体の発達メカニズムとその導き方を解説。英語、算数、運動、音楽など子供の興味を伸ばすヒントも提供しています。内容は、体と脳の学び、心の学び、健やかな生活、親の学び、才能の伸ばし方に分かれています。新米パパとママに役立つアドバイスが満載です。

この書籍は、小児科医の高橋孝雄が36年間の経験を基にした子育て論を紹介しています。すべての子どもは親から受け継いだ素晴らしい才能を持ち、親はその才能を温かく見守ることが重要だと説いています。各章では、子どもの個性や能力、子育ての悩み解消法、自己肯定感を育む方法、病気を通じて学んだことなどが取り上げられています。子育てに関する悩みを解消するための具体的なアドバイスが提供されています。

三浦優一は、妊娠中の妻から離婚を告げられた後、妻の中に意識が入ってしまう。彼は自分の無神経さを痛感し、出産までの道のりを共に乗り越えられるのかを考える。夫婦のあり方を問い直す新感覚のマタニティライフを描く作品。

「トリプルP」は、日常の子育てに役立つスキルを育てるプログラムで、世界25か国で実施されており、日本でも高く評価されています。改訂版では、実際の子育ての問題を漫画形式で示し、専門職や保護者の体験談を新たに追加して多様な例を取り入れています。

5〜6年しかない子どもとおもいっきり遊べる時間を父親は子どもとどう過ごすか。ポストイクメン時代を先駆ける名著! 父親が子どもとおもいっきり遊べるのは、子どもが幼稚園の年長くらいから小学生高学年にさしかかる頃まで。たった5、6年しかない。この数年は、父としての青春期。その時期に子どもとどう遊ぶか。日常の風景から浮かび上が… 父親が子どもとおもいっきり遊べるのは、子どもが幼稚園の年長さんくらいから小学生高学年にさしかかる頃まで。たった5、6年しかない。もっと小さい頃はいわゆるイクメンとしてふるまうのが正解だと思うし、中学生になれば部活や塾がはじまって子どものほうが忙しくなる。何より思春期という難しい時期だ。 この5、6年は、いってみれば、父としての青春期。この期間をどう子どもと遊ぶか。日常の風景から浮かび上がってくる、父としてのふるまいとは。 はじめに 1 オトンになるまで もっと、子どもと。 2 オトンの日々 オトンはハッとする ビーチサンダル親子 年末の片付け。子どもの気持ち。反省。 失敗したフリしてますか レッテルのこととか 兄弟 コラム・子育ても家づくりもDIY(前編) オトンの決めごと 「やっといたぜ!発表」はじめました。 それ、信頼残高っていうのよ。 ホメアイ鍋 サプリメントじゃない効果 それは、家族とのご飯より大事なことか? どんなときも、決めるのは自分 囲炉裏BBQ オトンと家で 読み聞かせ?寝る前の三題噺 小さなラジコンヘリ! 磨き粉は先に買う。 週末ヒットソング 居心地の悪い子ども部屋 子どもが主役・本棚のつくりかた 本立てるやつ、つくりたい! DIYは晩飯前 子どもと一緒に成長する家 オトンが忘れたくないことばとか 僕の好きなものは、ベスト盤には入っていなかった。 酒の肴は読書感想文 その時期しか言わないことば、書かないことば 口車に乗せられて 次男の日曜日 熱よ下がれ トンネル 自転車でコキコキと 3 オトンとでかける オトンと自然のなかへ 子どもは遊びをこしらえる 子どもは遊び道具もこしらえる 準備が、その日を面白くする SUP、会話、海の上。 オトンと街へ出よう 神保町古本屋巡り 男三人クレープを食う! 雪だるまなのか雪のお城なのか 球場観戦は豊かだな ガード下で子どもと一杯 コラム・子育ても家づくりもDIY(後編) 4 オトンの背中 オトンとこで、はたらこう! リゾ勤のススメ 5 オトンと旅 いにしえの都とナニワ旅 はじめてのひとり新幹線 大阪城はエラかった! 鹿せんべい奪われる 親父と同じことをしていた 最後は通天閣へ! 四万十川カヌーとキャンプ旅 カヌーの旅がしたいのだ パッキングの巻 四万十川の前の日 初日 二日目 三日目 四日目 後日談・夕焼け空 オトント旅の醍醐味 忘れもの 親子で落語チャンネル オトンの時代をつくる あとがき

この本は、療養者と介護者の意見を基に管理栄養士が考案した、楽しくおいしく作れる介護食レシピを紹介しています。目次には、家族の料理のアレンジや冷凍食品、缶詰の活用、市販の惣菜の工夫など、さまざまなアイデアが含まれています。また、介護食の基礎知識も提供されています。

ワンオペ育児に忙殺される「あきらめママ」と、そんなママの理解不能な不機嫌さから「無関心をよそおうパパ」の心のからくりとは。 「ふたりで笑っていっしょに楽しく育児をしたい」そう思っていたはずの2人は、なぜ出産を機に「ずれ」はじめてしまうのか……。終わることなき保活やワンオペ育児に忙殺される「あきらめママ」と、そんなママの理解不能な不機嫌さに思わず「無関心をよそおうパパ」の心のからくりを解き明かす1冊。地道なワークショップを通じて多くの新米パパ・ママの悩みに寄り添ってきた著者が送る、「ふたりで同時に親になる」ための心がまえとは。 はじめに 【第1章】育児の現場、イメージと違う! あったかファミリー像は幻影だった ●オムツのCMは噓だった ●愛情が深まると思っていたのに ●まさかパパにイライラするなんて! トゲトゲシーンを生む5つのスイッチ ●不機嫌スイッチON ●怒りスイッチON ●指示出しスイッチON ●無言スイッチON ●規制スイッチON ちょっと怖い数字 ●マタニティブルーズと産後うつ病 ●愛情とねぎらいの心はどこへ 【第2章】産後のママのリアル ママの暗い顔は「心の問題」ではない! ●「明るく楽しく」できないのはママのせいじゃない ●180度級の環境変化が一気に押し寄せる [環境変化1]時間編~自分の時間がゼロになる ●徹底的に細分化される時間 ●段取りしないとトイレにも行けない ●切れ目も、終わりも、メリハリもない ●高級食材を迷惑に感じるなんて [環境変化2]身体編~予想外のダメージが連続 ●「病気じゃない」って誰が言ったの? ●出産は大怪我のようなもの ●授乳がこんなに大変だったなんて ●過酷な睡眠不足はブラック残業以上 [環境変化3]社会編~急な配置転換で適応不能 ●主人公からサブキャラへ ●ママカテゴリーという未知の階層構造 ●外出できない&話し相手がいない ●突然人生の軌道修正を迫られたら? ●無収入の不安と立場の低下 ●仕事とは異質のスキルセット [環境変化4]精神編~高プレッシャーにつぶれそう ●新入社員がいきなり社長に!? ●命を預かる重さ ●ホルモンバランスは変化するけれど 環境の大激変はストレスの大量発生源 ●ライフイベントでストレス点数を計ると ●職場のストレスチェックを育児で試すと ●ハッピーなイメージで包み込まないで ●そのバージョンアップは今必要? 【第3章】パパのリアル、パパの事情 パパは育児現場に出てきたけれど ●ナチュラルパパが増えてきた ●「イクメン」はすでに微妙なキーワード [ない現実1]時間がない~育児どころじゃない? ●パパの育児休業取得の実態 ●その育休は誰のため? ●なぜ日本人男性だけ家事時間が少ないのか [ない現実2]必要ない~パパの優先順位のつけ方 ●育児休業を取らない理由 ●仕事への責任感が強すぎる!! ●根強い「やっぱり女性の仕事でしょ?」 [ない現実3]しかたない~厳しい現実と流される空気 ●収入を得る責任は放棄できない ●周りの視線が重い ●ささやかなパタハラがあふれている ●「仕事だからしかたない」が生む不機嫌 家庭の戦力になるために~職場のストレス対策を家庭に応用 ●ママは弱っている同僚だと思って ●同僚をケアする「傾聴」と過重労働対策を ●個人のせいではなく組織の問題だと考えて 【第4章】ふたりは同時に親になる①育児初年度の「傾向と対策」 [傾向1]ママのイライラフェーズ~なんで気づかないの? ●パパの心はハートのまま? ●ママからの警報がパパには聞こえない ●「孤独感」から「不信感」そして「嫌悪感」へ [傾向2]ママの怒りフェーズ~強烈なアンフェア感 ●パパの日常が特権階級レベルに見える ●ふたりの子どものことなのに [対策1]1年目に定着させたいマインドセット ●初心者同士で仲間になる~欲しいのは応援じゃない ●業務量を適正見積もり~「ひとりじゃ無理」を認める ●心はアウトソーシングしないで~頼りたいのは「パパ」 [対策2]パパの小さな一歩がママを救う ●「関係ない」からの脱却 ●「手伝おうか?」はNG! ソリューション提案へ ●「痛み分け」の発想で本気が伝わる ●パパの育休は「落とし穴」に気をつけて ●赤ちゃん「を」パパ「に」慣らす最強サポート チームの共感力をアップするために ●ワンオペ体験で高める育児・家事への想像力 ●家事の担当は「スポット型」から「プロジェクト型」へ 【第5章】ふたりは同時に親になる②自分たちのスタイル構築 ママの「環境対策」をふたりで検討 ●重要なのは優先順位 ●産前・産後シートで「つらさポイント」を見つける ●ポジティブ面とパパの変化にも注目 協業ならではの3つの壁 ●パパがやるとママに怒られる! の謎 ●ママが手を抜いても楽にならない! の怪 ●無限に足し算しすぎ! の計算ミス ふたりの親イメージをチェック ●「男は仕事、女は家庭」についてどう思う? ●パパの役割ってどんなこと? ●ずれているからダメなわけではない 好バランス夫婦の秘訣は?~4つの事例から ●[ケース1] 「専業」ママ&「激務型」パパ~互いのプロ意識を認め合う ●[ケース2] 「ゆる働き」ママ&「仕事中心」パパ~経済格差で崩れたバランスを解消 ●[ケース3] 「フリーランス」ママ&「自営業」パパ~小さな接点を積み重ねる ●[ケース4] 「フルタイム」の共働き~こだわりのないフラットさが心地いい 自分たちらしいスタイルを作るために ●夫婦ふたりの「心の並走感」 ●自分の役割、相手の役割への高い「納得感」 ●変化を受け入れ、乗りこなす「柔軟性」 ●ふたりで変われば世界は近づく おわりに 参考資料

大人の常識を持ち込んで子供を犠牲にしていないか? 自問自答しながら「子供好きの大人」から「父親」になろうとした悪戦苦闘の記録。解説 宮台真司 大人の常識を持ち込んで子供を犠牲にしていないか? 自問自答しながら「子供好きの大人」から「父親」になろうとした悪戦苦闘の記録。解説 宮台真司 教育者として知られる著者は、自分の子どもをどう育ててきたのだろうか。会社でのルールやリズム、大人の常識や思い込みを、家庭や子育てに無意識に持ち込んで子どもを犠牲にしていないだろうか――常に自問自答を続ける、成熟社会(=正解のない時代)の父親像を示した話題の書。文庫版特典は、宮台真司氏の書き下ろし。「人生の教科書」コレクション第8弾、シリーズ最後を飾るのは「父親の教科書」。

この本は、医師である西山由美が、子どもの健康と成長に必要な朝ごはんの重要性を説いています。著者は「時計回りプレート」という食事法を提案し、栄養と愛情が子育てにおいて不可欠であると主張。朝ごはんが子どもの未来に与える影響について、医学的な視点からわかりやすく解説しています。内容は、朝ごはんの重要性、愛情を持った育て方、朝の団らんの効果、食事が性格に与える影響、そして「時計回りプレート」の作り方などを含んでいます。

この書籍は、ニューヨーク発の最新科学に基づいた愛と幸せに満ちた子育て法を紹介しています。内容は、子どもを幸せに育てるための方法や親子関係の改善、自己肯定感の向上、主体性を育むこと、多様性の尊重、親自身の幸せについて触れています。著者は松村亜里で、心理学と公衆衛生の専門家として、異文化子育て心理学の講座を提供しています。

本書は、共働き家庭が理想のライフスタイルとキャリアを実現するための「対話」の重要性を説いています。著者は、仕事と家庭の両立に悩む多くの人々に向けて、建設的なコミュニケーションの方法を具体的に紹介しています。主な内容は、相手を尊重しながら自分の意見を伝えるスキルや、心理的安全性を高める方法、問題解決のための思考法などです。共働きのカップルが協力し合い、納得のいく解決策を見つけるための具体的なアプローチが示されています。

脳研究者の池谷裕二氏が、娘の4歳までの成長を脳の発達と機能の観点から分析し、子育てのコツを紹介する書籍です。専門的な知見を基にした「脳科学の育児術」は、親にとって新たな発見をもたらします。内容は、1歳から4歳までの子どもの脳の成長段階を詳しく解説しています。著者は東京大学の教授で、神経科学と薬理学を専門としています。

本書は0~6歳の育児に関する決定版の育児書で、月齢ごとに言葉と心の発達を解説しています。著者たちは子どもの利益を最優先に考え、親が子どもの成長を支える方法を提案しています。具体的なアイディアや心に響く言葉が満載で、育児に不安を抱える親を支える内容です。育児情報はネットでも得られますが、著名な専門家による丁寧なアドバイスが安心感を与えます。赤ちゃんと子どもの病気事典も含まれており、育児に必要な情報が網羅されています。

やさしい表情と語りかけが女の子の心を豊かにします。「男の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方」著者が教える、女の子に合った「明るい子になる育て方」。 第0章 0歳は「感性」を育てる 第1章 1歳は「自主性」を育てる 第2章 2歳は「想像力」を育てる 第3章 3歳は「依存しない心」を育てる 第4章 4歳は「問題解決の力」を育てる 第5章 5歳は「上手に自己主張する力」を育てる 第6章 6歳は「自己肯定感」を育てる

本書は、育児において「しなければならない」と思い込んでいることの中で、実は「しなくていいこと」を解説し、ママたちが余裕を持てるようサポートする内容です。助産師HISAKOが、育児の様々な場面での具体例を挙げながら、必要以上の負担を手放すコツを提案します。子育てにおいて本当に大切なことを見極め、身軽になることを目指します。

この本は、不登校の子どもに対する具体的な対応方法や子育てのノウハウを提供しています。著者の石井志昂は自身も不登校の経験を持ち、20年の取材を通じて得た知見をまとめました。推薦者には宮部みゆきやヨシタケシンスケが名を連ね、学校に行かないことが自然な成長過程であることを強調しています。内容は、子どもがのびのび育つためのアプローチやSOSのキャッチ方法、学校に行かない理由とその対処法、将来のためにできることなどが含まれています。

不登校、引きこもり、摂食障害、等々、子育てをめぐる様々な悩みや 苦しみはなぜ生じるのか。その仕組みを心理学の概… 本書は、2010年9月に大隅書店から刊行された本と本文も装幀・造本もまったく同一のもので、2017年6月に版元名が大隅書店からさいはて社に変更されたことを受け、今回の増刷を機に、ISBNをあらためて発行するも… 不登校、引きこもり、摂食障害、等々…。子育てをめぐる様々な悩みや苦しみはなぜ生じるのか。その仕組みを心理学の概念で解き明かし、多数の事例を紹介しながら子どもとのコミュニケーションの望ましいあり方について具体的な方法を提案する。脳科学者/医師/臨床心理士/四児の父親/少年サッカーの指導者である著者による書き下ろし。 はじめに この本の目的と構成 Ⅰ 診察や面接で気がついたこと 1 親にできるのは自分が変わること 2 目に見えるものに偏りすぎていないか 3 勉強よりも大切なこと 4 先んずれば人を制す? 5 不登校は勇気ある行動である 6 子どもを信じて愛情を与える 7 まず好きになる 8 きちんとすることよりも好きになることを 9 子どもは導かないと成長しないのか Ⅱ 親子の関係 10親と子の別れ 11 子どもと親の距離――近すぎる親、遠すぎる親 12 近すぎる親の問題――子どもの出会う現実を加工する 13 遠すぎる親の問題――子どもの気持ちに無関心 14 現実を受け容れるということ 15 叱りすぎることの危険性 16 母親は子どもに去られるためにそこにいなければならない 17 空腹の自由、食欲の自由、排泄の自由 18 頼りないので手放さない 19 食べ物は毒? 20 優等生はなぜいじめられやすいのか 21 自分を守る心の仕組み――防衛機制について 22 自分の世界にこもることで自分を守る――引きこもりの防衛 23 不快をもたらす現実を受け容れない――否認の防衛 24 育児の不安、親の不安――置き換えの防衛 25 自分の思いを相手に映し出す――投影による防衛 26 子は親の鏡――だから親の昔を映すこともある 27 できたと思って喜ぶとすぐ逆戻り――打ち消しの防衛 28 なんでも思い通りになるという感覚――万能感による防衛 29 責められるより責める方が楽――攻撃者への同一化 30 親が子どもを守るということ Ⅲ 子どもとのコミュニケーション 31 先に進まない 32 小言を控える 33 指示しない 34 子どもに起きてくる変化 35 押しつけないことで伸びるものがある 36 子どもが失敗した時は愛情を与えるチャンス 37 おしゃれや化粧は自分を守る 38 衝動を制御する力はどう育つのか 39 家ではくつろがせてやる 40 子どものペースで 41 子どもは「嬉しい」や「悲しい」をどう学ぶのか 42 子どもをやる気にさせる 43 自分の意見を言える子どもはどうやれば育つのか 44 見守る 45 アイスクリーム療法 参考文献 おわりに

小児科医からの提言! 乳児期の親子関係のこと・・・ 本書では、現代社会の子育ての背景にある 「スマートフォン(スマホ)」を大きく取り上げます。 それは乳児期の脳の発達に及ぼす影響が大きいからです。 さらには、子育てにおける「母性」と「父性」の果たす 役割についても考察します。 家庭にいるお母さんでも、仕事を持つお母さんでも、 子育てに打ち込んでいるお母さんは、 幸せな表情をしています。 そして傍らにいる子どもの表情も輝いています。 そのような親子を眺めていると幸せな気分 になります。他方、育児に打ち込めないお母さんも 増えているように思います。 とくに子どもを産んでから仕事を辞めたお母さんは、 社会から疎外された不安や挫折感を感じながら、 また仕事との両立を続けているお母さんは その困難さに悩みながら育児に打ち込めずにいるようです。 そんなお母さんの傍らにいる子どもも どことなく不安で寂しそうです。 1990年代に急速に発展した脳科学の研究において、 脳と身体が健全な発達を遂げるためには、 乳児期の母と子の信頼の絆が しっかりと形成されることが不可欠だと解明されました。 乳児期の脳の発達に関する最新の情報を提供することは、 母親がこの時期の子育てに自覚と誇りを持ち、 また乳児から寄せられる信頼に 喜びと幸せを感じるための支援につながります。 社会の変遷にともない、時代を反映するさまざまな事象が 育児に影響を及ぼすことは必然です。 その事象が及ぼす影響を考察し、適切なアドバイスや 警鐘を発信することも、医師の重要な役目なのです。 【第1部】親と子の愛着をめぐって [1]母と子の絆 [2]ウガンダの奇跡の赤ちゃん [3]育児における母性と父性 [4]日本と外国の育児休業制度の比較 [5]父親の家事・育児参加についての意向と現状 [6]絵本と母子 [7]ソーシャル・レファレンシングについて [8]マリア・モンテッソーリの教育とその生涯 [9]センス・オブ・ワンダーを子どもたちに [10]ネイティブ・アメリカンに学ぶ自然と子育てについての智慧 [11]マカトン法のもたらすもの [12]子どもの車での安全な移動 [13]豊かな国における子どもの幸せとは何か [14]エリック・エリクソンのライフサイクル説に学ぶ [15]乳児期における母と子の愛着形成と脳の発達 [16]虐待が子どもの発達にもたらすもの 【第2部】乳児期における愛着形成と脳の発達過程 スマートフォンが及ぼす影響について [1]乳児期における愛着形成と脳の発達過程 [2]スマホが及ぼす影響について

この書籍は、日本人が「ストレスフリーな生き方」を実現するための方法を紹介しています。著者は精神科医の樺沢紫苑で、3年間の研究を基に、ストレスや不安への対処法を科学的に解説しています。内容は人間関係、プライベート、仕事、健康、メンタルの5つのテーマに分かれ、実践的なノウハウや考え方を提供。ストレスを溜め込まず、夜にリセットすることの重要性が強調されています。著者は「几帳面でまじめな人ほどストレスを抱えやすい」とし、考え方を少し変えるだけで多くの悩みを軽減できると述べています。

ストレス要因の解決策がたっぷり詰まった1冊。日常的な悩みをカテゴリごとに分け、一つ一つ解決策が書かれているので読みやすい。過去の実験結果をもとに書かれているから説得力があるし、簡単に実践できるものが多いので良い!最近気持ちが晴れないなと思っている人におすすめ。私もこの本に助けられた人のうちの1人!

この書籍は、出産や育児に関する疑問や不安を解消するためのリストを提供し、ママ・パパ・家族が子育てを楽に楽しめるようサポートします。内容は産前産後の準備、日常のお世話、子どもの成長に合わせた必要事項、年中行事の準備、育児に必要な物、育児での検討事項、病気やケガの対処法に分かれています。医療や子どもの発達については専門家が監修しています。

この書籍は、築170年の古民家でモンテッソーリ教育とアドラー心理学を取り入れた保育を実践する「奇跡の保育園」の60年にわたる経験を基に、子どもが自由に生きる力を育む方法を紹介しています。2800人以上の園児を見守ってきた著者が、子育てのコツや親子のコミュニケーションの重要性、幸せを育む環境作りについて語ります。また、著者自身の人生観や子育てにおける経験も反映されています。

この本は、イヤイヤ期における子どもの様々な「イヤイヤ」に対処するための具体的な方法を、ユーモアあふれるイラストとともに紹介しています。内容は、寝かしつけや食事、着替え、おトイレ、歯磨き、お風呂、家庭内でのイヤイヤなど、シーン別に100の対処法が解説されています。著者はイヤイヤ期専門の保育士で、育児コラムも手掛けています。

著者エスター先生は、シリコンバレーで有名な教師であり、彼女のユニークな教育法「TRICK」により、3人の娘が成功を収めています。この本では、変化の激しい時代を幸せに生き抜くための教育方法が紹介されており、親や社会人にとって必読の内容です。主なテーマとして、信頼、尊重、自立、協力、優しさの重要性が挙げられ、受験や就職だけが目的ではなく、生涯学び続ける力を育むことが強調されています。

この書籍は、学校での教師と子どもの日常的なやり取りを分析し、教師が抱く疑問や子どもの気持ちの背景にある発達特性を解説しています。各パートでは、教師の疑問や子どもの感情、教師自身の特性についての事例が紹介され、適切な支援や指導のヒントが提供されています。また、応用行動分析(ABA)や注意欠如多動症(ADHD)についても触れられています。著者は教育学や心理学の専門家で、特別支援教育に関する知見を基にしています。

「赤ちゃんの病気新百科mini」は、初めてのママやパパのために赤ちゃんの健康を守る情報をコンパクトにまとめたガイドブックです。症状別に受診の目安やホームケアがわかり、実用性が高い内容となっています。0~6歳までの病気やけがに対応し、症例写真や説明イラストを豊富に使用。受診の目安や応急処置の方法も詳しく解説されており、安心して使える一冊です。