【2025年】「介護」のおすすめ 本 129選!人気ランキング

- 突然の介護で困らない! 親の介護がすべてわかる本~高齢の親を取り巻く問題で悩まない~改訂第2版

- 【完全ガイドシリーズ387】体と心が疲れない!はじめての親の介護完全ガイド (100%ムックシリーズ)

- イラスト図解 いちばんわかりやすい介護術

- 親が倒れた!親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第3版

- 恍惚の人 (新潮文庫)

- 知っトク介護 弱った親と自分を守るお金とおトクなサービス超入門 第2版

- テクニック図解 かむ・飲み込むが難しい人の食事

- 5分でできる介護食: 目からウロコのアイデアメニュ-

- 世界一わかりやすい 介護保険のきほんとしくみ 2024-2026年度版

- マンガで解決 親の介護とお金が不安です

本書『突然の介護で困らない! 親の介護がすべてわかる本』は、介護保険制度の改正に対応し、親の介護に関する情報を全方位的にまとめたガイドです。内容は、介護保険の申請や在宅介護サービス、老人ホームへの入居、介護とお金、認知症ケアなど多岐にわたります。著者の浅井郁子は介護・福祉系ライターで、実体験を基に介護する家族を支援するための情報を提供しています。介護に関する必要な知識を得ることで、親の介護や自身の将来に備えることができる一冊です。

2025年には団塊の世代が全員75歳以上になり、要支援・要介護の割合が増加します。介護は突然始まることが多く、手続きや制度、お金に関する知識が必要です。本書では、介護に関する基本情報やサポート商品、介護施設の選び方などを専門家が解説し、読者の「困った」を解決します。

介護の専門家・三好春樹先生が、高齢者の自立を促すための介護技術を解説した初心者向けの本です。体に負担をかけない介助法や、よくある勘違いを指摘し、豊富なイラストで動作のポイントを示しています。介護する側とされる側の双方にとって快適な生活を実現するための内容で、家族や介護職、医療関係者におすすめです。

この書籍は、人口の高齢化とそれに伴う老人福祉政策の問題を考察し、老いて永生きすることが本当に幸福なのかを問いかけています。著者の有吉佐和子は、老年期における人間の生命の不思議や幼児退行現象に焦点を当て、誰もが直面する「老い」の問題に光を当てています。

介護福祉士の安藤なつさんがナビゲーターを務める、介護のお金に関するガイドブックの改訂版です。2024年の介護保険法改正に対応し、親のケアサービスから費用軽減制度、介護用品のレンタルまでの公的支援を詳しく解説。介護保険を活用するためのノウハウや、マイナンバー時代の親のお金管理法、介護ロボットの情報も紹介。全56項目から成り、逆引き索引も完備されています。著者は安藤なつと介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子です。

この本は、療養者と介護者の意見を基に管理栄養士が考案した、楽しくおいしく作れる介護食レシピを紹介しています。目次には、家族の料理のアレンジや冷凍食品、缶詰の活用、市販の惣菜の工夫など、さまざまなアイデアが含まれています。また、介護食の基礎知識も提供されています。

この書籍は、介護保険制度についての基本知識や改正ポイントを初心者にもわかりやすく解説しています。目次には、介護保険の概要、サービス内容、制度の仕組み、地域サービス、そして最新の制度改正についての情報が含まれています。著者は、視覚的な要素を取り入れながら情報を整理し、理解を深めることを目指しています。

この本は、マンガ家の上大岡トメさんが超高齢社会における親の介護について考え、具体的な行動を促す内容です。親の老いに対する不安を解消するために、介護やお金に関する基本知識を提供し、ファイナンシャルプランナーの黒田尚子先生のアドバイスをマンガ形式で紹介しています。親の介護、医療費、資産管理、遠距離介護などのテーマを扱い、実体験や具体的なヒントを通じて、読者が準備を整えられるようサポートします。

本書は、高齢の親を見守り、自立を支えるための道具やアイデアを紹介しています。介護が始まる前後に役立つ情報を提供し、特に離れて暮らす人々の不安を軽減するツールを提案。著者は自身の介護経験を基に、日常の困りごとを解決するための具体的な道具の選び方と使い方を説明しています。介護の負担を軽減し、親の健康を保つための実用的なガイドです。

本書は、ケアマネジャーなどの相談援助職向けに、介護保険制度の概要やサービス内容、報酬単価、ケアプラン作成のポイントをイラストや図版を交えて解説した改訂版です。2024年4月の介護保険改正に完全対応しており、利用者や家族向けに理解しやすい「専用ページ」を掲載。全サービスの情報がまとめられ、見やすいデザインで、実務に役立つワンポイントアドバイスも含まれています。目次には改正ポイントや介護保険の仕組み、利用方法、サービスの使い方、豆知識が含まれています。

本書は、介護現場での効果的な「言葉がけ」の基本をシーン別に紹介し、実践的な対応テクニックを提供しています。内容は、起床・就寝、歩行・車イス、食事、入浴、更衣・整容、排泄、レクリエーション、送迎・外出、認知症など様々な状況に分かれています。著者は介護福祉士であり、コミュニケーションや認知症ケアに関する研修講師としても活動しています。

本書『はじめての介護保険』は、2024年度の法改正に対応した介護保険の入門書です。介護保険を活用するために必要な情報をイラスト図解でわかりやすく説明し、申請方法やサービス内容、費用について解説しています。また、地域包括ケアシステムの推進や自立支援の強化など、最新の改正点についても触れています。介護保険を初めて利用する人や介護の仕事に携わる人におすすめの一冊です。

本書は、2021年度の介護報酬改定に基づき、介護事務の基礎知識や介護保険制度について詳しく解説しています。介護報酬の請求事務や介護サービスの種類、算定ポイントを学べる内容で、キャリアアップの方法も紹介されています。著者は医療コンサルタントの水口錠二氏で、医療経営や法規に関する講義を行っています。

本書は、離れて暮らす親の認知症介護に関するノウハウを提供するもので、著者の経験に基づいています。親の様子に不安を感じた際に何をすべきか、介護の始まりに知っておくべきこと、介護にかかる費用、見守りツール、亡くなった後の対策などをわかりやすく解説しています。著者は自身の介護経験を通じて得た知識をもとに、読者が不安を軽減し、適切な準備をする手助けをします。

この書籍では、体を動かすレク、頭を使うレク、音楽を使うレク、ものづくりレクの4つのカテゴリーから100種類のレクリエーション活動を紹介しています。内容は、レクリエーションの意義や目的、具体的な活動例として風船バレーや脳トレゲーム、音楽クイズ、手芸などが含まれています。著者の加藤翼は介護福祉士で、認知症予防に関連したレクリエーションに力を入れています。

本書は、認知症の患者数が増加する中で、認知症の人とのコミュニケーション方法を解説しています。著者の豊富な経験を基に、認知症の人の不可解な行動の背後にある心理をマンガ形式で紹介し、理解を深めることで介護の負担を軽減し、愛情を持って接する方法を提案しています。内容は、認知症の人が見ている世界や具体的な事例を通じて、心の中を理解するためのヒントを提供しています。

本書は、親の介護に直面する40~50代の人々に向けて、仕事や自分の人生を諦めずに介護を行う方法を解説しています。介護の開始時期や必要な手続き、遠距離介護、公的サービスの利用、お金の準備、施設選び、実家の片付けなど多岐にわたるテーマを扱い、経験者のインタビューを通じて具体的なアドバイスを提供しています。介護のロードマップを理解するための実用的なガイドです。

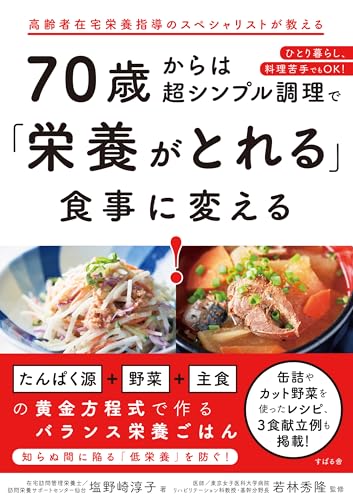

高齢者の「低栄養」を防ぐためのシンプルな食事法を紹介する本です。著者は、栄養管理指導を行う管理栄養士で、缶詰や冷凍野菜を活用した簡単なレシピや、バランスの良い食事の組み立て方を提案しています。特に「たんぱく質+野菜+主食」の基本を重視し、栄養不足を解消する方法を解説。献立例や栄養学の知識も豊富に含まれています。

本書『図解入門ビギナーズ 最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本[第9版]』は、介護保険制度の複雑さを解消し、介護や老後に不安を抱える人々に向けて、様々な介護サービスの種類や費用、申請・利用の流れを図表を用いてわかりやすく解説する入門書です。2025年の団塊世代の後期高齢者化を見据えた内容で、制度改正のポイントやケアプランの実例、報酬単価などの役立つ情報が満載です。全10章から構成され、介護保険の賢い利用法を学ぶことができます。著者はケアタウン総合研究所の代表、高室成幸氏です。

本書は、地域共生社会の実現に向けた介護保険法等の改正(令和2年改正法)を詳しく解説しています。改正法は、介護保険制度の見直しや市町村の支援体制の構築を目的としており、令和3年4月からの実施内容を図表で視覚的にまとめています。主な改正点には、介護予防の推進、保険者機能の強化、地域包括ケアシステムの推進、認知症施策の強化、持続可能な制度の構築が含まれています。また、社会福祉法の改正による新たな支援体制の整備も紹介されています。

本書は、認知症の人とのコミュニケーションを改善するための具体的な「言いかえ」フレーズを紹介しています。著者は認知症研究の第一人者で、認知症の人の心を理解し、伝わりやすい言葉を使うことで、家族のストレスを軽減できることを提案しています。具体的な事例を挙げ、感情を考慮した優しい声かけが重要であることを強調。また、認知症の基礎知識や家族の悩みに対するQ&Aも掲載されており、実用的なガイドとして活用できます。

この本は、介護についての基礎知識がない人向けに、親や配偶者の介護を始める際の手順をマンガやイラストでわかりやすく解説しています。公的サービスの種類、費用、手続きについて順を追って説明し、具体的な事例や施設の選び方も紹介しています。介護保険法の改正にも対応しており、実際の利用に役立つ情報が満載です。著者は介護支援の専門家で、実務経験をもとにした信頼性のある内容です。

本書は、介護事業者やケアマネジャー向けに、2024年度から施行される介護保険法や健康保険法の改正点、介護報酬の改定内容を詳しく解説しています。特に、地域包括ケアシステムの推進、自立支援、効率的な介護サービス提供を重視した改定が行われ、全体で+1.59%の改定率となっています。著者は介護福祉ジャーナリストの田中元氏で、介護業界の最新情報をコンパクトにまとめています。

世界にも手本がない問題だから…。夫婦、親子の間であらためて考えたい。何のための人生なのか。 第1章 なぜ老老介護を論じるか 第2章 老老介護の人生学-親子で人生の奪い合い 第3章 続・老老介護の人生学-「晩秋期」への提言 第4章 特異な人口構成、その重い負担 第5章 老老介護、財政の危機はここまで来ている 第6章 老老介護の経済学 第7章 晩秋期への添え書き

認知症の母を介護するために恋人やキャリアを失った直美、孤独死した父への悔恨に苦しむ頼子、糖尿病の母に腎臓を提供するか悩む慧子など、老親の重圧に苦しむ長女たちの心情と希望を描いた作品。彼女たちの葛藤は多くの共感を呼ぶ。

著者の大塚紗瑛は、母の祖父母の介護を見て介護職に興味を持ち、老人ホームで働くことに。周囲の冷たい視線や身体的な苦労がある中でも、この仕事を好きだと感じています。本書は、介護職の日常を描いたコミック&エッセイで、SNSで多くの反響を呼びました。

このハンドブックは、2024年4月に実施される介護保険改正と介護報酬改定に対応しており、介護保険制度やサービスの概要をわかりやすい言葉と豊富な図解で解説しています。要介護申請からケアプラン作成、サービス利用までの流れや、サービスの特徴、利用のポイント、費用についての情報を厳選して掲載しています。また、障害や医療に関連する他制度のサービスについても触れています。

「介護うつ」「高齢者の虐待」「共倒れ」といった暗いワードが当たり前に飛び交う介護の世界。その実情はほとんど世に知られていない。高齢者の増加や人手不足などに伴い、介護現場における諸問題は年々深刻化しているが、人口の約3割が高齢者となった今、こうした問題は決して他人事で済まされない。人々は介護の現実に目を向ける必要がある。 介護現場の最前線である介護施設は、必ずしも綺麗な世界ではない。介護士たちはさまざまな葛藤を抱えながら、日々厳しい現実に直面している。凶暴な利用者に指を噛みちぎられた職員、薬の過剰な投与により認知症を悪化させられた利用者、看護師による医療機器の操作の実験台にされる利用者……これらの凄惨な出来事はすべて、著者が介護士として目の当たりにしたものである。 さまざまな施設を渡り歩いた現役介護士が、介護の世界の過酷な現実を告白する。

転校生の由紀と自殺を考えた敦子は、それぞれの理由から死に直面する経験を求め、老人ホームと小児科病棟でボランティアを始める。彼女たちの衝撃的な夏休みを描いた長編ミステリー。著者は湊かなえ。

この書籍は、2024年度の介護保険改正と介護報酬改定に対応し、介護に関わる人々が知っておくべき基本情報を網羅しています。介護保険制度の基本、サービス利用の流れ、ケアマネジメント、財政の仕組みなどを図解で分かりやすく解説し、最新のトピックや資料も豊富に掲載しています。巻頭にはマンガによるケーススタディがあり、実際の介護現場での疑問解決に役立ちます。著者は社会福祉士で、介護の実務経験が豊富です。

広告代理店営業部長の佐伯は50歳で若年性アルツハイマーと診断され、重要な仕事や結婚を控えた一人娘、妻との思い出を失いつつある。しかし、彼を取り巻く深い愛が記憶を呼び戻す可能性を示唆する感動的な物語。著者は荻原浩で、山本周五郎賞を受賞した作品の文庫版。

この書籍は、自己欺瞞の「箱」からの脱出方法を探る内容で、三部構成になっています。第1部では「箱」に入ることの問題を考察し、第2部では人がどのようにして「箱」に入るのかを探ります。第3部では「箱」から出るための方法や、人との接し方を提案しています。著者は金森重樹で、ビジネスプロデューサーとして活動し、資産形成をサポートする事業を運営しています。

この書籍は、最新の科学に基づいて脳細胞の増やし方を解説しています。目次には、運動や学習、ストレス、不安、うつ、注意欠陥障害、依存症、ホルモンの変化、加齢、そして脳を鍛える方法が含まれています。著者はハーバード大学の医学博士ジョン・レイティで、精神医学の専門家として多くの研究を行っています。彼はまた、定期的な有酸素運動の重要性を広める活動でも知られています。

この作品は、戦後犯罪史に名を刻む凶悪犯に対する死刑判決を受けた検察官・大友の葛藤を描いています。彼の耳に響く「悔い改めろ!」という叫びを通じて、介護現場の悲鳴や社会システムの歪み、善悪の概念について考察します。現代の重要なテーマに迫る内容で、全選考委員から高く評価され、日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞した作品です。著者は葉真中顕で、彼は児童文学や漫画のシナリオも手掛けており、ミステリー作家としても注目されています。

この書籍は改正後の介護保険制度を理解するための決定版で、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みについて詳しく解説しています。具体的には、サービスの受け方や費用の賄い方、制度の運営について全体像を示し、法令や資料に基づいて丁寧に説明しています。また、図表を豊富に使用し、理解しやすい構成となっています。法令編では、介護保険法と関連規定を体系的に整理しています。

著者は約20年の臨床経験を持つ心理カウンセラーで、他人の言葉に振り回されやすい敏感な人々への対処法を提供します。特に、他人の言葉に真剣に悩む人や共感しすぎる人に向けて、言葉の価値を再評価し、スルースキルを身につける重要性を説いています。内容は、他人の言葉に振り回されるメカニズムや、スルースキルを通じて自分の言葉を取り戻す方法に焦点を当てています。

この書籍は、介助技術を連続写真やイラストで詳しく解説しており、介助ヘルパーや家族介護者、養成施設の学生に役立つ内容です。生活場面での介助に焦点を当てており、日常の介護に即活用できる知識が提供されています。目次には、基本的な介護技術、移動・食事・排泄・入浴などの具体的な介助方法、感染予防や心構えについても触れています。著者は看護師であり、介護技術教育に豊富な経験を持つ専門家です。

この実務書は、介護保険の保険料や財政に焦点を当て、保険者事務を詳しく解説しています。事例や運用を交えつつ、制度の基本的な考え方や創設の背景を説明しており、実務者や介護保険に興味がある人にとって有益です。また、法令に基づいた解説が含まれており、知識整理にも役立ちます。

この書籍はスタンフォード大学の人気講義を基にしたもので、精神的ストレスに対処する方法を科学的に解説しています。「ストレスは悪い」という思い込みを捨て、ストレスを力に変えることで人生を変えることができると提案しています。著者のケリー・マクゴニガルは健康心理学者で、ストレスを活用する実践的なガイドを提供しています。

この書籍は、介護業界の現状や介護保険制度の基礎知識を解説し、2025年問題に向けた介護ビジネスの動向を紹介しています。介護サービス市場は急成長しており、介護を必要とする人が増加する中で、事業者は制度改正への対応が求められています。内容は、介護保険制度の仕組み、居宅サービス、地域密着型サービス、高齢者向けビジネス、介護人材、リスクマネジメント、そして未来の展望など多岐にわたります。介護業界に関心がある人々にとって必携の一冊です。著者は介護分野での豊富な経験を持つ専門家です。