【2025年】「障害」のおすすめ 本 150選!人気ランキング

- 発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ (健康ライブラリースペシャル)

- 高次脳機能障害の病態・ケア・リハがトータルにわかる

- 大人の発達障害 生きづらさへの理解と対処 (健康ライブラリースペシャル)

- 発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル (こころライブラリー)

- 高次脳機能障害のリハビリがわかる本 (健康ライブラリー イラスト版)

- もしかして私、大人の発達障害かもしれない!?

- 大人の発達障害 まるごと解決BOOK

- 発達障害&グレーゾーンの3兄妹を育てる母の毎日ラクラク笑顔になる108の子育て法

- 発達障害はじめの一歩―特別支援教育のめざすもの

- 双極性障がい(躁うつ病)と共に生きる 病と上手につき合い幸せで楽しい人生をおくるコツ

本書は、高次脳機能障害に関する症状やケア、リハビリテーションについて、多職種の知識と経験を基にまとめています。患者や家族の困りごとに応じた支援方法や、病院でのケア、退院後のサポートに関する情報を提供し、病棟、外来、地域で役立つトータルな知識を身につけることができます。目次には、高次脳機能障害の概要、入院中および退院後のケア、支援制度についての章が含まれています。

特別支援教育の専門家が、2000人以上の支援経験をもとに、子どもとの効果的な接し方やアセスメント方法をまとめた一冊。イライラやパニックなどの問題に対処するための具体的なスキルを100紹介。内容は、発達障害の子どもが感じることから、支援の原則、効果的なほめ方や教え方、行動の予防法、パニックや暴力への対応法まで多岐にわたる。著者は小学校教諭で、全国で講演や研修を行っている。

本書は、脳損傷後に現れる高次脳機能障害のリハビリに関するガイドです。忘れっぽさややる気の低下、怒りっぽさなどの症状に対処するため、効果的なリハビリ法を10種類紹介し、リハビリのコツや注意点を解説しています。また、薬物療法や社会福祉制度についても触れています。著者はリハビリ専門医で、実践的なアプローチを提案しています。

この本は、社会で「生きづらさ」を感じる人々に向けて書かれており、特に大人の発達障害について解説しています。著者は、発達障害の理解や日常の困難を解決する方法、周囲の人へのアドバイスを提供しています。著者は田中康雄氏で、発達障害に関する専門家としての経験を基にしています。

この本は、子育てに関する悩みを解決するための実用的なガイドです。内容は、接し方やコミュニケーション、家庭や外出時の工夫、学校生活や学習支援に関するアドバイスが含まれています。著者の大場美鈴は、発達障害を持つ子どもを育てる経験を活かし、育児に役立つ情報を発信しています。

著者は13年間うつ病に苦しんだ後、双極性障害と診断され、治療を通じて回復に向かう。彼の経験をもとに、双極性障害の理解や日常生活のコツを伝えるピアサポートブックを執筆。内容は、双極性障害の症状や治療法、上手に付き合う方法などを含む。著者は現在、ピアサポート活動にも積極的に取り組んでいる。

本書は、発達障害児が通常学級での学びを保障されるための支援方法や好事例を、ライフステージごとに紹介しています。家庭、学校、福祉などの関係機関が連携するために必要な法律や制度の変遷もわかりやすく解説しており、特に教育関係者にとって必読の内容です。著者は特別支援教育の専門家で、実践的な指導・支援の方法や制度についても詳述しています。

この書籍は、発達障害についての基礎知識や重要な情報を提供する「発達障害の教科書」です。編集者・ライターが専門家13人にインタビューし、発達障害の理解を深める内容をまとめています。主なポイントとして、発達障害は「脳の個性」であり、治療よりも対応が重要、ADHDの薬は効果的であること、二次障害のリスク、発達障害の診断が自尊感情を守る役割を果たすことなどが挙げられています。また、特別支援学校の意義や仕事選びの注意点についても触れています。

この書籍は、発達障害に関する診断や治療の核心、行動の意外性、支援の新しい知識を網羅的に紹介しています。著者は、発達障害者を長年診てきた医師であり、ASDの特性や発達障害を取り巻く現状、治療方法、家族や職場の支援方法について詳述しています。著者は東京大学名誉教授で、発達障害に関する専門的な取り組みを続けている加藤進昌氏です。

なぜその症状が起きるのか─高次脳機能障害を症候学的に捉える! 脳の構造・機能の基本から高次脳機能障害の病態,症状の多様性までよくわかる!症例をもとに日常的な困りごとと関連づけながら評価→介入→検証の流れも具体的に学べる.初学者から現場PT・OTまで長く使える一冊 【目次】 序 略語一覧 第1章 総論 1 高次脳機能障害とは 2 疾患と高次脳機能障害 3 高次脳機能障害リハビリテーションの基本的考え方 第2章 高次脳機能障害各論 1 意識・覚醒および注意の障害 2 情動・意欲・社会的行動の障害 3 記憶の障害 4 言語の障害 5 遂行機能・ワーキングメモリの障害 6 無視症候群 7 失認 8 失行 9 認知症 第3章 高次脳機能障害のリハビリテーション 1 注意の障害 2 行為の抑制障害(してしまう行為障害) 3 記憶の障害 4 言語の障害 5 遂行機能・ワーキングメモリの障害 6 無視症候群 7 失認 8 失行 9 認知症 第4章 高次脳機能検査の実際 1 知能を評価する検査 2 認知機能スクリーニング検査 3 注意機能を評価する検査 4 遂行機能・全般的な前頭葉機能を評価する検査 5 失語・失認・失行などを評価する検査 6 精神疾患で用いられる検査 索引 執筆者一覧

「お子さんのことばを育むあそび100」は、言語聴覚士の寺田奈々先生が、0歳から3歳までの各発達段階に応じた100種類の遊びを紹介する育児ガイドです。これらの遊びを通じて、子どもが言葉を学び、感情を表現し、状況を説明する力を育むことを目的としています。遊びの進め方や意図、推奨おもちゃや絵本、年齢別の声がけのヒントも含まれており、親が子どもと楽しく過ごすための情報が豊富に提供されています。

この本は、大人の発達障害に悩む人々のために、日常生活や仕事、人間関係での困りごとを解決するための具体的な道具や工夫を紹介しています。視覚的にわかりやすく、困った状況に応じた解決策を複数提案し、周囲の人がどのようにサポートできるかも説明しています。著者は発達障害の専門医であり、実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれています。

高次脳機能障害について、イラストと箇条書きで分かりやすく解説した保存版の書籍。症例や効果的なアプローチを通じて患者理解を深める内容で、忙しい医療者にも手に取りやすい一冊。

このコミックエッセイは、漫画家・千葉リョウコが息子・フユの「発達性読み書き障害(ディスレクシア)」を実体験を基に描いた作品です。フユは小学2年生の時に字が書けず苦労し、講演会で障害を知り、専門機関で診断を受けました。障害は治らないが、適切なトレーニングを通じて成長を目指します。家族の支えを受けながら、学校生活や受験、将来の選択に奮闘する親子の姿が描かれています。

本書は、双極性障害(双極症)の性格や対処法について解説したロングセラーの第2版です。双極性障害は統合失調症と並ぶ重大な精神疾患で、患者は長期間にわたって抑うつ症状を抱えることが多く、社会的なハンディキャップも生じやすいです。著者は臨床と研究の専門家で、最新の研究成果や豊富なQ&Aを通じて、診断や治療、患者との向き合い方を説明しています。目次は対処と治療、症状や経過、治療法、原因など多岐にわたります。

著者が発達障害を持つ娘との育児を通じて学んだ「療育」の考え方を描いたマンガです。福田萌さんや鳥居みゆきさんが推薦しており、母親としての葛藤や成長を描写。0歳からの療育園探しや日々のエピソードを通じて共感を呼び、多くのフォロワーを獲得した内容が盛り込まれています。Instagramでは読めない新たなエピソードも含まれています。

発達障害の子の見ている世界を意識した適切な「言葉がけ」で子どもの行動がどんどん変わる! 『イラストでわかる シーン別 発達障害の人にはこう見えている』の第2弾となる本作は発達障害の子どもに絞りました。今作では「忘れ物が多い」や「食べ物の好き嫌いが激しすぎる」など特徴別に引けるようになっています。 大人の発達障害者と定型発達、双方から見た世界を解説し人気を博した『イラストでわかる シーン別 発達障害の人にはこう見えている』の第2弾。今回は「発達障害を持った子ども」の世界を解説します。発達障害という診断は下されていなくてもそうした行動に困っている親御さんは多いのではないでしょうか。本書はそうした方たちに役立つ解決メソッドが満載の一冊です。内容としては前作同様、周りの人と当事者の双方から見た世界をイラストで理解できるのはもちろん、「立ち歩きやイライラしやすいなどの特性が出ているときその子はどんな気持ちでいるのか?」がよくわかります。またそうした行動を変える「言葉がけ」や対応法・お助けアイテムについても詳しく学ぶことができます。発達障害の子に関わりの深い人はもちろん、あまりそうした知識のない人への「はじめの一冊」としてもうってつけです。目次1章 発達障害の子どもたち2章からだの特性編3章 こころの特性編4章 学びの特性編5章 発達障害の子を伸ばすには? 1章 発達障害の子どもたち 2章 からだの特性編 3章 こころの特性編 4章 学びの特性編 5章 発達障害の子を伸ばすには?

この文章は、パーソナリティ障害に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。プロローグでは人間関係の問題を取り上げ、第1章ではパーソナリティ障害の基礎知識を解説。第2章ではタイプ別の特徴や対処法、第3章では治療法について述べ、第4章では回復に必要な努力と周囲のサポートを強調しています。著者は林直樹教授で、精神医療の専門家です。

この入門書は、発達障害に関する基本知識や支援方法、関連する福祉サービスを視覚的に解説しています。発達支援の専門職や保育者、教員など、発達障害のある人と関わるすべての人に向けて書かれています。内容は、発達障害の定義、症状、支援の視点、ライフステージに応じた制度、家族との関係、具体的な支援事例などを網羅しています。著者は広瀬由紀准教授です。

交通事故から6年半の間、後遺症を抱える音楽家GOMAが再生の日々と未来を描いた作品。目次は彼の心の旅を5章に分けており、過去の記憶や現在を生きる姿を綴っている。GOMAはディジュリドゥ奏者であり、事故後に点描画を始め、音楽活動を再開した。彼を主人公とする映画も制作され、観客賞を受賞した。

本書は、発達障害を持つ子どもとの関わり方を保育・療育の専門家が指南するガイドブックです。家庭や教育現場で役立つ52の具体的な方法を紹介しています。内容は、子どもとの基本的な関わり方、子どもの気持ちを理解する重要性、困難な状況への対応策、子どものタイプに応じたアプローチなどに分かれています。著者は保育園を運営する中村敏也氏で、地域に根ざした福祉事業を展開しています。

保育士てぃ先生の初の育児アドバイス本は、忙しい親向けに子育ての悩みを解決するための「斬新かつ効果的な伝え方」を状況別にまとめています。内容は、子どもの特性を理解し、適切にコミュニケーションを取ることの重要性を強調。目次には、子どもとの日常的な困りごとに対処するための具体的な方法が135項目収められています。著者は男性保育士で、全国で講演活動や保育内容のアドバイスを行っています。

本書は、職場で困難を抱える大人の発達障害者に向けて、仕事の進め方や対人関係の改善方法を提案しています。昭和大学附属烏山病院のプログラムを基に、実践的なメソッドを具体的に解説。内容は、自分の特性の確認、仕事の効率化、対人関係のスキル、自己管理の方法、医療や社会的支援についての情報が含まれています。著者は発達障害専門医の太田晴久です。

この書籍は、発達障害の子どもが学校環境で直面する課題と、その解決策について述べています。著者は、発達障害の子どもに世間の基準を無理に合わせるべきではないとしつつ、学校の集団活動やルールとの折り合いをどうつけるかを探求しています。目次では、親と教師の役割、発達障害の理解、学力と教育のあり方、特別支援教育の選び方、そして未来の学校教育についての考察が展開されています。著者は信州大学の教授で、発達障害に関する豊富な経験と研究を持つ専門家です。

本書は「算数障害」に焦点を当て、子どもに算数を効果的に教える方法を提供しています。主な内容は以下の通りです: 1. 算数障害の特徴を理解し、チェックリストを用いて早期発見を促進。 2. つまずきやすい算数の概念を明確に指導する方法を提案。 3. 子どもを8タイプに分類し、各タイプに応じた指導法を示すことで、個別対応を可能にする。 著者は教育学の専門家で、発達障害の支援に関する研究を行っています。

本書は、障害者の家族が抱える将来の不安に対する解決策を提案する対策本です。特に「親なきあと」の問題に焦点を当て、就労、福祉、住まい、年金などの具体的な支援制度をまんがと図解でわかりやすく説明しています。著者は、将来に向けた準備を進めるための情報を提供し、障害者を支える仕組みや相談先を知ることの重要性を強調しています。

双極性障害に関する包括的な入門書の改訂第3版で、歴史、疫学、症状、診断、治療、薬理、ゲノム研究、病態仮説などの情報を網羅。症例を交えつつ、読みやすく理解しやすい内容となっており、双極性障害の全体像を把握できる一冊。

本書は、双極性障害(躁うつ病)の新しい対処法を提案しています。対人関係や社会リズムのトラブルに悩む人々に向けて、薬物療法以外のアプローチとして「対人関係・社会リズム療法(IPSRT)」を紹介。著者は精神医学の専門家で、対人関係療法の普及に尽力してきた水島広子氏です。内容は双極性障害の理解や療法の進め方について詳述されています。

本書は、障害を持つ子どもを持つ親が「親亡き後」の不安を解消するための具体策を提供します。著者は、財産を残すことよりも、子どもの幸せと親の充実が重要であるとし、必要な資金は「その子のために使えるお金」とすることを提案しています。福祉制度や生活支援、相続に関する知識をもとに、親が事前に準備すべきことや頼れる身内がいない場合の対策について解説しており、安心して子どもを育てるためのサポートをしています。

本書は、発達障害(ASD、ADHD、アスペルガー症候群)について、日本の専門家が正しい知識と豊富な事例を基に解説する作品です。近年、ドラマや小説で発達障害を持つキャラクターが増え、その影響で「自分は発達障害かもしれない」と感じる人が増加しています。著者は、発達障害の特性、問題点、社会の受け入れ方について詳しく説明し、誤解や偏見を解消する手助けをします。新年度に向けて、多様な人々との出会いが増える中で必読の一冊です。

本書は、発達障害の子どもたちの育て方について解説したもので、臨床経験30年以上の児童精神科医が著者です。子どもたちの成長のペースはそれぞれ異なり、定型発達に合わせる必要はないと強調しています。育て方のポイントは「多数派に合わせない」「平均値に合わせない」「友達に合わせない」の3つで、幼児期から思春期までの具体的なアドバイスが提供されています。目次には、発達障害の理解や子どもへの接し方、生活スキル、育て方の重要性についての章が含まれています。

この書籍は、精神科医が性格の偏りを「個性」に変え、生きやすくなる方法を探求しています。嫉妬や失敗への恐怖、大切な人を振り回す理由について考察し、愛着や価値観に向き合う重要性を示しています。著者は岡田尊司と松本耳子で、前者は精神科医としての経験を持ち、後者は漫画家としての視点を活かしています。

この本は、読み書きに困難を抱える子どもたちのための支援方法を紹介しています。発達障害の一つであるLDやディスレクシアについて解説し、練習してもできない理由や、子どもに合った学び方を見つける重要性を強調しています。家庭や学校で実践できる具体的な支援アイデアが12種類紹介されており、親や教師が子どもをサポートするためのヒントが満載です。

この本は、高次脳機能障害についての理解を深めるためのオールカラーの新刊で、豊富な事例と解説を通じてリハビリに関わる医療職者に役立つ内容です。特に、「小児の高次脳機能障害」や「自動車運転」などの社会的ニーズに応じた事例を追加し、4コマ漫画を用いた実践的な対応法と知識を同時に学べる点が特徴です。

本書は脳の基本的な構造や機能をイラストと図解でわかりやすく解説した入門書です。脳の役割、感情や記憶、体との連携、五感のメカニズム、体の調整機能、老化に伴う病気について触れています。監修者の加藤俊徳氏は、脳を理解することが人生を知ることにつながると述べ、脳の成長と変化が個人の経験に影響を与えることを強調しています。読者に脳への関心を深めてもらうことを目的としています。

本書は、障害のある子を持つ親の不安を解消するため、将来の住まいに関する情報を提供しています。全国16の施設の実例を通じて、グループホームやシェアハウスなどの自立支援型住まいを紹介し、具体的な支援内容や行政の取り組みも網羅しています。カラー写真を多数掲載し、実際の生活の様子をイメージしやすくしています。将来の住まい選びの参考になる一冊です。

本書は、高次脳機能障害を持つ人への効果的なコミュニケーション方法を解説した一冊です。障害の特性として理解力や記憶力の低下があり、周囲のサポートが必要です。著者たちは、名古屋市のリハビリテーションセンターでの経験を基に、11の伝え方メソッドや、リハビリ、生活、就労などの具体的なシーンを通じて、わかりやすい説明の重要性を強調しています。専門職や家族、企業の担当者に向けた内容です。

本書は、セラピストがクライエントのパーソナリティを理解し、治療に活かすための精神分析的診断の基本を解説しています。著者は、30年以上の臨床経験を基に、パーソナリティ構造とその臨床的影響について詳述し、診断の重要性を強調しています。対象は、心理学やソーシャルワークを学ぶ学生、精神科医、カウンセラーなどです。

この書籍は、障害のある子どもを持つ親が「親なきあと」に直面する不安や悩みを解消するための情報を提供しています。具体的には、経済的な準備や生活環境の確保、日常のケアについてのアドバイスが最新情報と共に網羅されています。著者は自身も障害のある子どもを持ち、全国で講演を行う専門家です。内容は、親が今できることや将来に向けた具体的な対策をわかりやすく解説しており、親が安心して子どもの未来を考えられるようサポートしています。

「モンテッソーリ教育」は、マリア・モンテッソーリによって創始された教育法で、特に0~3歳の子どもに焦点を当てています。この書籍では、親が子どもを自分で考え行動できるよう育てるための30の具体的な方法を紹介しています。内容は、妊娠中の準備から手作り教具、トイレトレーニング、2歳児の成長過程まで多岐にわたります。実例や写真が豊富で、家庭での実践が容易です。著者の藤崎達宏は、モンテッソーリ教育の専門家であり、全国でセミナーや講演を行っています。

様々な不安感に襲われパニック発作も起こしやすい不安障害。原因と症状、診断と治療、不安を克服する生活などを豊富な図解でガイド。 自分ではどうすることもできない「異常な不安」は、専門医への受診が必要です。 潜在的な患者数ではうつ病を上回るとも言われている「不安障害」。代表的なパニック障害をはじめ、広場恐怖症、社交不安障害、強迫性障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)など、さまざまな形が知られています。本書は「コントロールできない病的な不安」や「パニック発作」、「くりかえす強迫行動」などに悩む患者やその家族向けに、正しい診断を受けた上で治療を進めるために必要な知識を、具体的かつわかりやすく解説。間違えやすい他の病気や併発しやすい病気・症状の説明なども含めて、不安障害の全体像を解き明かし、快復までの道のりをガイドします。 第1章 不安障害の成り立ちと症状 不安障害とは、どんな病気?/発症の原因は脳機能の誤作動/パニック障害は代表的な不安障害/不安障害の各疾病の特徴と症状/不安を呈する精神疾患は他にもある/不安障害が原因で起こる体の病気と障害/医療の進歩で克服できる病気に 第2章 正しい診断を受けることがとても重要 疑わしければ、まず受診を/どんな医療機関・診療科に行けばいいのか?/診断までには、どんな検査をするのか?/最終的な診断には?/主な不安障害の診断の指標/併発している病気も調べる/間違われやすい精神疾患がある/診断に納得できなければセカンドオピニオンも 第3章 原因と背景、合併する障害について どんなことが発症に関わっているのか?/さまざまな精神疾患との合併や併発がある/合併・併発による一般生活への影響/合併・併発は治療方針に影響する 第4章 いろいろな治療法がある 不安障害は2つの治療法で進められる/脳機能の不調を抑える薬物療法/心の不調を改善する精神療法/周囲の人のサポートも治療には必要 第5章 不安を克服して、生き生きとした生活を より早く回復を目指す生活上の工夫/パニック発作に対処するには/病気に立ち向かうのは自分だけじゃない/家族や周囲の人は、どう対応すればよいのか/再発を防いで、明るい生活を過ごすためには

本書は、半側空間無視のメカニズムや評価方法、臨床での具体的なアプローチを詳細に解説した実践書です。半側空間無視の種類や症状の違い、評価方法の食い違い、効果的なアプローチについて述べています。臨床現場で役立つ内容が盛り込まれており、評価や介入方法を場面別に紹介しています。著者はリハビリテーションの専門家で、実践事例も含まれています。

本書は、発達障害の種類(自閉スペクトラム症、ADHD、LDなど)とその特徴、サポート方法についてわかりやすく解説しています。発達に合わせた支援方法を丁寧に説明しており、基礎から学びたい人に最適な一冊です。著者は特別支援教育の専門家で、発達障害の早期支援や家族支援に取り組んでいます。

「なんで!?」がわかれば子育てがラクになる!・こだわりが強い・融通がきかない・友達づくりが苦手 臨床経験30年以上の医師が指南!●20ケースのマンガにあわせて具体的なサポート例を紹介・臨機応変な対人関係が苦手・自分の関心、ペースが最優先そんな自閉スペクトラム症の子の「あるある」をマンガ紹介→「どうして?」と思ったら解説を読んで解決! ■プロローグ:「自閉スペクトラム症」の子どものフシギ ・発達障害の中でもASD(自閉スペクトラム症)中心に事例を紹介 ・こだわりが強い、臨機応変な対応が苦手、友達づくりが苦手 ・ASDのコミュニケーションは理解されづらく、 「普通だったらわかるでしょ」がわからない ■20ケースのマンガにあわせて具体的なサポート例を紹介 ※幼児期から小学生まで Case1 何にでも手を出して、勝手に遊んでしまう Case2 特定の子と一緒になると、いつもケンカになる Case3 自分からは話しかけるのに、人の話は聞かない Case4 いたずらして注意されると、むしろ調子に乗る Case5 学校での生活に、いつまでたっても慣れない Case6 園に行くとき、いつも同じ道を通りたがる Case7 外出先の病院などで、ちゃんと挨拶しない Case8 タンスに登って飛び降りるので、危ない Case9 着替えや食事などの生活ルーチンが身につかない Case10 ささいなことで、かんしゃくを起こす Case11 偏食があって、なかなか変わらない Case12 真冬でも、半袖・半ズボンを着ている Case13 学校で教室移動中に、廊下を走り出す Case14 褒められたのに、先生の腕をかんでしまった Case15 大人に注意されると、腰砕けな答えを返す Case16 文章の細かいところを気にしすぎる Case17 質問されると、すぐに「わからない」と言う Case18 話し方が変わっていて、同級生と打ち解けない Case19 自分の意見を言わず、まわりに合わせてしまう Case20 元気に学校に行っていたのに「突然不登校」に ■エピローグ

本書は、大人の発達障害に関する実践書で、症例を通じて発達障害の特徴や支援方法を考察しています。著者は約50年の臨床経験を持ち、発達とトラウマの観点から患者を診る新たな治療法を提案。具体的な診療場面を紹介し、発達障害を疑う過程や指導内容、効果を詳述しています。精神科医に必要な知識や技術が盛り込まれた内容です。

この書籍は、高次脳機能障害についての理解を深めるための解説、家庭でできる記憶のリハビリ方法、リハビリ問題の解答を提供しています。著者の中島恵子は、神経心理学と心理リハビリテーションの専門家で、過去に多くの関連機関での活動や研究に従事してきました。

本書は「大人の発達障害」を診断するための「7つのステップ」を提案しています。内容は、発達障害の理解、情報収集、診断方法、合併症の確認、精神療法の実施、薬の適切な使用、社会資源との連携を含み、実務に役立つ情報が盛り込まれています。また、デザインが刷新され、読みやすさが向上しています。

本書は、パーソナリティ障害の構造化面接法「SCID-2」をDSM-5に基づきリニューアルしたもので、各疾患の症状や半構造化面接の解説、具体的なインタビュー項目を含む「質問票」、患者用の「自己記入式の質問用紙(SCID-5-SPQ)」を収載しています。さらに、「質問票」と「SCID-5-SPQ」はWebからダウンロード可能です(書籍購入者特典)。

本書は、ADHDやASDなどの発達障害を持つ人が仕事で直面する困難を克服するためのライフハックを紹介しています。著者自身の経験を基に、得意な能力を活かし、不得意な部分を補う方法を提案。具体的な回避法や環境整備、コミュニケーション術、マインドセット、朝の習慣、落ち込んだ時の対処法などが体系的にまとめられています。発達障害を持つ人がストレスなく成果を上げられるよう支援する内容です。

本書は、特別支援教育における学習指導要領に基づく評価の重要性を解説し、資質・能力を育むための具体的な評価方法を提案しています。また、個別の指導計画に基づいた評価文例を各教科ごとに示し、学習や指導の改善に役立てることを目的としています。目次には、学習評価の考え方や各教科の評価文例集、通知表の記入例が含まれています。

本書は「大人の発達障害」、特にASDとADHDに焦点を当て、概念、症状、診断、治療、支援について詳しく解説しています。社会での困難に直面する大人たちが、その人らしい生活を送るために必要な情報を提供し、診療や教育、就労支援に関わる人々に役立つ内容となっています。

この書籍は、大人の発達障害について、精神科医の宮岡等氏と内山登紀夫氏が対談した内容をまとめたものです。発達障害の基本知識、診断方法、治療法など幅広いテーマについて議論し、専門的な疑問にも答えを探ります。両者の専門性を活かしたこの対談録は、大人の発達障害に関する理解を深めるための重要な資料となっています。

本書は、境界性パーソナリティ障害に関連する心の問題(自傷行為、自殺企図、対人依存、うつ、過食など)にどう向き合い、克服するかを解説しています。著者は、症状改善において周囲の接し方が重要であるとし、医師としての最新の知見を基に回復への道筋を示しています。内容は、障害の理解、支え方のポイント、回復の可能性についての具体的なアドバイスを含み、治療に関する重要な情報を提供しています。著者は精神科医の岡田尊司です。

「語りかけ育児」は、1日30分、静かな環境で子どもと1対1で遊んだり話しかけたりすることで、言語能力や知能、集中力、コミュニケーション能力、自己肯定感を育む育児法です。この育児法はイギリスで生まれ、政府も推奨しています。本書はその内容をマンガでわかりやすく紹介し、月齢別のアプローチや遊び方を提案しています。育児中の忙しい親に向けて、手軽に学べる一冊です。

本書は、発達障害の症状に悩む社会人向けに、仕事や職場での具体的な解決方法を提供する内容です。発達障害の特徴(同時作業の苦手さ、段取りの困難、ケアレスミス、コミュニケーションの難しさ)をカバーするビジネススキルやデジタルツールの活用法を紹介しています。各章では、悩みの原因とその解決策を具体的に解説し、実例を基にしたアプローチが特徴です。著者は発達障害の職業訓練を行う専門家であり、実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれています。

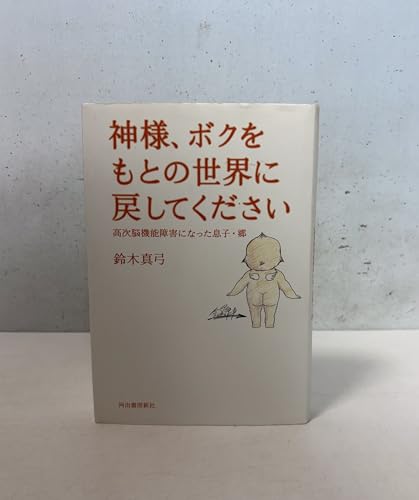

この手記は、スキー事故で高次脳機能障害を負った20歳の息子を支える母の愛と苦悩を描いています。息子は「後遺症なし」と診断されるも、記憶喪失や自殺未遂などの困難に直面。母は医師の無理解を乗り越え、息子の社会復帰を手助けする過程を綴っています。著者は鈴木真弓で、理容師から主婦となり、息子の事故をきっかけに新たな人生が始まります。

この書籍は、赤ちゃんの意欲を育てる方法について、親が接し方を少し変えることで子どもが自分で考え学ぶ力を引き出すことを提案しています。内容はQ&A形式で、好奇心や自己肯定感を育む方法、意欲を引き出すためのほめ方や叱り方、学ぶ力を高める具体的な教え方などを紹介しています。著者は研究者で、子育てに関する悩みに対する科学的視点を提供しています。

本書は、発達障害に関する基本的な情報や診断の流れ、日常生活や仕事での「生きづらさ」を解消するための対処法やサポートをやさしく解説しています。ソーシャルスキルやビジネスマナー、自立に向けたヒントも含まれており、発達障害の本人やその家族、周囲の人々に役立つ内容となっています。著者は精神医学の専門家で、発達障害に関する豊富な知識を持っています。

この書籍は、学習障害(LD)の子どもが安心して学習できるために、保護者や教師による理解とサポートの重要性を強調しています。内容は、発達障害の理解、LDの特性、教室での困難、家庭や学校での対応方法に分かれています。著者は発達障害に関する豊富な臨床経験を持つ専門家です。

この書籍は、LDやADHD、アスペルガー症候群などの特別な学習支援が必要な子どもたちを、他の子どもたちにも理解できる方法で支援するアイデアを紹介しています。具体的な事例を通じて、子ども、教師、保護者それぞれの視点からの支援方法を解説し、特別支援教育の重要性を強調しています。著者は臨床心理士であり、教育や支援に関する専門的な知識を持っています。

この書籍は、自閉症やADHDなどの発達障害を持つ子どもたちを理解し、支援するためのガイドです。家庭での接し方や教育現場での具体的な支援方法、進学や就労に向けたサポートについて詳しく解説しています。イラストを用いて分かりやすく説明されており、発達障害に対する理解を深める内容です。著者は医学博士で、発達障害の医療に長年従事しています。

「スゴ技大全第2弾」は、親の悩みを解決しつつ子どもが自発的に成長するためのテクニックを紹介する子育て図鑑です。忙しい親向けにマンガ形式で、日常の会話を少し変えるだけで成長につながる方法を提案しています。内容は記憶力や自己肯定感を育むコツが満載で、親と子の困りごとを解決する技や、効果的なほめ方・叱り方についても触れています。著者は男性保育士のてぃ先生で、子育ての楽しさを広める活動を行っています。

子どもが生まれたときに購入して以来、わたしの心のお守りです!チェック表があり、病院なのか救急車を呼ぶレベルなのか、お家で様子を見るのか判断できます。キティちゃんがかわいいので家においておいてもゴツくないところも気に入っています!

この書籍は、育児における罪悪感を軽減し、肩の力を抜く方法を提案するマニュアルです。内容は、子どもの成長段階ごとのアドバイスや、発育に関する心構え、他者に頼ることの重要性などを含んでいます。著者はイラストレーターのあらいぴろよと、児童学の専門家泉秀生で、育児に関する実体験や専門知識を基にしています。

この書籍は、20~30代女性に多い境界性パーソナリティ障害について、臨床実績のある医師が解説しています。病気の特徴や症状、治療法、そして「見捨てられ不安」の影響を詳しく説明し、専門家との対話を通じて自分の心と向き合う重要性を強調しています。また、抑うつに対抗するためのセルフコントロールの方法も紹介されています。著者は精神医学の専門家で、多くの実績があります。

本書では、発達障害の「グレーゾーン」にいる人々の苦悩とその特性について解説しています。受診する多くの人が診断を受けられず、対人関係の困難や孤独感に悩んでいます。グレーゾーンの人々は社会に適応しつつも、時折うまくいかない経験を持ち、その認識が辛さを増しています。著者は精神科医で、発達障害の診断や治療、当事者の声に基づいた向き合い方を紹介し、職場での対応についても触れています。

この書籍は、育児に関する疑問や悩みを解決するために現役ママ編集者チームがまとめたもので、赤ちゃんの成長に関する情報を月齢別に提供しています。内容は、赤ちゃんの発育や生活、母乳・ミルク、離乳食、生活リズム、予防接種、事故対策、病気のケアなど多岐にわたります。オールカラーでわかりやすく、先輩ママの体験談も含まれ、育児を楽しむためのヒントが満載です。著者は国立成育医療研究センターの理事長で、専門家による監修がなされています。

本書は、学習困難を抱える子どもたちのワーキングメモリを活用し、読み書き能力を向上させるための具体的な指導法を紹介しています。CD-ROMには実践的なプリント教材が収録されており、教師や保護者が子どもに合わせた教材を作成し、効果的に学習を進めることができます。ワーキングメモリの特性を把握するチェックリストや支援の方向性を示すクイックガイドも提供されています。著者は、発達支援に取り組む専門家で、幅広い学習支援を行っています。

16歳の少女は、突然の事故で様々なものを失った。 身体の機能、自分のそして家族の時間。 少女は、「高次脳機能障害&身体障害と共に暮らす」という第二の人生を、早くも16歳で再設計しなければならなくなった。少女は努力で能力を再獲得していく。戻らない能力と共に。 これは「高次脳機能障害&身体障害と共に暮らす」中で、少女が成長し、医師になり、結婚・出産・育児も経験してきた物語。 少女の日常。周囲に誤解され、見えない障害を持つ人々を傷つける言葉、周囲には障害の本質が一向に伝わらない現実。 少女の明るさと強さの裏には「あまりにも痛くて惨めで悔しく怖くて辛い」気持ちや社会の現実が隠されている。 少女の生き様は、同じ境遇にある人やその家族たち、そして、人生を攻略しようと悪戦苦闘している人々に大きな勇気を与えるだろう。 そして、『わかりにくい障害・見えない障害』を受容できる社会を実現するための大きな指針になるはずだ。 はじめに 私の障害について 症状の経過表 事故当時の写真 第1章 受傷―16歳で人生の岐路に立たされる 第2章 再出発―「第二の人生」の始まり 第3章 医師として社会へ―障害と共に社会参加する難しさ 第4章 理解―夫が妻の病態を正しく把握するまで 第5章 事故は終わらない―30年以上にわたる調停の経過 第6章 今、思うこと―多様性のある個性の共存のために 巻末資料

この書籍は、HSC(Highly Sensitive Child)について述べており、HSCは褒められることで成長し、厳しいしつけや叱責が逆効果であると強調しています。HSCの特性や育て方、自己肯定感を育む重要性について解説し、HSCを「治す」必要はなく、その個性を伸ばすことが大切であるとしています。著者は心療内科医の明橋大二氏とイラストレーターの太田知子氏です。

この書籍は、離乳食の基本から2歳までの幼児食の進め方をサポートする内容で、食材別の調理方法や300品の簡単レシピをオールカラーで紹介しています。目次には、離乳食の基本ルール、進め方、栄養バランス、調理法、時期別の献立レシピ、食材別のレシピが含まれています。

『カリスマ・ナニーが教える赤ちゃんとおかあさんの快眠講座』の著者、ジーナ・フォードによる育児書の第2作。1歳半から始められる7日間のトイレトレーニングプログラムを紹介し、準備やトラブル解決策、Q&Aを含む内容。著者は育児コンサルタントとしても活動しており、彼女のメソッドは多くの母親に支持されている。

本書は0~6歳の育児に関する決定版の育児書で、月齢ごとに言葉と心の発達を解説しています。著者たちは子どもの利益を最優先に考え、親が子どもの成長を支える方法を提案しています。具体的なアイディアや心に響く言葉が満載で、育児に不安を抱える親を支える内容です。育児情報はネットでも得られますが、著名な専門家による丁寧なアドバイスが安心感を与えます。赤ちゃんと子どもの病気事典も含まれており、育児に必要な情報が網羅されています。

本書は、子どもが持つ「自ら育つ力」を理解し、その力を引き出すためのモンテッソーリ教育の実践方法を紹介します。0~6歳の子育てにおける親の悩みや疑問に対し、具体的な対応法を提案し、子どもを信じて育てる重要性を強調しています。著者はモンテッソーリ教師で、家庭での教育実践に役立つ情報を提供しています。

学習障害とは 医学領域における学習障害 日本における学習障害の頻度 発達性読み書き障害とは 読字の発達とその障害の検出法 算数障害とは 学習に困難をもつ子どもにとっての英語学習 学習障害の評価 学習障害のある子どもの学校での合理的配慮と基礎的環境整備 多層指導モデルMIMを用いた読みにつまずきのある子どもの指導 COGENTプログラムを用いた読みにつまずきのある子どもの指導 算数につまずきを示す子どもの理解とその指導 ワーキングメモリと個別の学習支援 学習障害とテクノロジーによる支援

「障害」に関するよくある質問

Q. 「障害」の本を選ぶポイントは?

A. 「障害」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。

Q. 初心者におすすめの「障害」本は?

A. 当サイトのランキングでは『発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ (健康ライブラリースペシャル)』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで150冊の中から厳選しています。

Q. 「障害」の本は何冊読むべき?

A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。

Q. 「障害」のランキングはどのように決めていますか?

A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『双極性障害[第2版] (ちくま新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41R6YXm1uxL._SL500_.jpg)