【2025年】「進化生物学」のおすすめ 本 166選!人気ランキング

- 進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

- キャンベル生物学 原書11版

- カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第4巻 進化生物学 (ブルーバックス 1875)

- エッセンシャル・キャンベル生物学 原書6版

- カラー図解 アメリカ版 新・大学生物学の教科書 第1巻 細胞生物学 (ブルーバックス 2163)

- 「つながり」の進化生物学

- これからの時代を生き抜くための生物学入門

- 生物の進化大図鑑【コンパクト版】

- 生物と無生物のあいだ

- カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第5巻 生態学 (ブルーバックス 1876)

身近な生き物やなじみ深い生き物はどのように進化してきたのか。生き物の家系図である「系統樹」と最新研究を踏まえながら紐解く。 身近な生き物やなじみ深い生き物はどのように進化してきたのか。生き物の家系図である「系統樹」と最新研究を踏まえながら紐解く。 身近な生きもの、なじみ深い生きものを取り上げ、それらがどのように進化してきたか、最新研究を踏まえながら紐解いていきます。 第1章は「イヌ――もっとも身近な伴侶動物の起源」「ネコ――イエネコ進化史」「ウマ・ロバ――文明に大きな影響を与えた家畜の起源」「スズメ――鳥類最大グループの多様性」といった【身近な動物たちの起源】のお話。第2章【植物とそれに依存する生き物たち】と第3章【大繁栄する昆虫たち】では、植物や菌類、昆虫の進化や起源を紹介します。そして、第4章【進化する進化生物学】では、進化生物学に関する興味深いさまざまな話題を語ります。 著者は、日本科学読物賞や日本進化学会賞・木村資生記念学術賞などの受賞歴がある、進化生物学者の長谷川政美先生。近著に『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)や『ウイルスとは何か』(中公新書)などがあります。 生き物の家系図である「系統樹」をはじめ、図や写真をふんだんに掲載。進化にまつわる信頼できる最新情報満載の一冊です。

この文章は、生物学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、細胞、遺伝学、進化と多様性、生態学の4部構成になっており、それぞれのテーマに関連する内容が含まれています。著者は、各自が異なる大学で生物学を教えており、教育においてアクティブ・ラーニングや革新的な手法を取り入れていることが強調されています。

アメリカの名門大学で広く使用されている生物学の教科書『カラー図解 アメリカ版 新・大学生物学の教科書』シリーズの完全改訂版が登場しました。このシリーズは、細胞生物学、分子遺伝学、生化学・分子生物学の3巻から成り、アメリカの教科書『LIFE』を基に翻訳されています。内容は図版が豊富で、学生や社会人が生物学を深く学ぶための良いリソースとなっています。主な読者層は高校生、大学生、バイオテクノロジーに興味がある社会人です。著者には著名な教授陣が揃っています。

本書は、動物のコミュニケーションや言語の起源について高校生と考察する内容です。第1章では進化生物学を通じてコミュニケーションの本質を探り、第2章では言葉の起源について「歌」が重要であることを論じます。第3章では感情の伝達について考察し、第4章では思考や意識の形成における他者とのつながりを探ります。著者は東京大学の岡ノ谷一夫教授で、生物心理学や動物行動学が専門です。

本書は、生物学者・五箇公一による生物学の入門書で、コロナ時代を生き抜くための知識を提供します。内容は、性の仕組みや人間社会への生物学の影響、遺伝、優生学の危険性、生物多様性、未来の生物学など多岐にわたります。著者は、メディアでの活動を通じて生物学の重要性を広めており、読者がより強く優しくなる手助けを目指しています。

この書籍は、生命の本質について分子生物学がどのように答えているかを探求し、歴史的な科学者たちの思考を紹介しながら、現代の生命観を明らかにします。著者の福岡伸一は、分子生物学の成果を平易に解説し、読者の視点を変える内容を提供しています。多くの著名人から高く評価され、サントリー学芸賞や新書大賞を受賞しています。

なぜ進化生物学を学ぶのか? それは過去から現在までを知り、生物多様性を生み出した普遍的なメカニズムを明らかにして、さらに生物の本質を知るためである。ネズミ、アシカ・アザラシ、そしてパンダまで、さまざまな動物たちの進化の謎に迫る。 はじめに 第1章 美しい島 1.1 多島海/1.2 素朴な疑問/1.3 記録媒体/1.4 遺伝的変異/1.5 島のネズミと地史/1.6 第1章のまとめ 第2章 日本列島と進化 2.1 進化の仕組み/2.2 有限がもたらす進化/2.3 日本列島の特殊性/2.4 どこからきたのか?/2.5 なぜそこにいないのか?/2.6 第2章のまとめ 第3章 進化の痕跡 3.1 大進化/3.2 パンダではあるがパンダではない/ 3.3 分類論争/3.4 収斂進化・平行進化/3.5 地球環境と進化/3.6 第3章のまとめ 第4章 退化の痕跡 4.1 退化と遺伝子の死/4.2 味覚の意義/4.3 味覚の退化/4.4 発見/4.5 味覚喪失の意味/4.6 第4章のまとめ 第5章 テクノロジーと進化 5.1 DNAの増幅/5.2 DNAの解読/5.3 シークエンス技術の革新/5.4 第2世代DNAシークエンサーを使った進化生物学/5.5 テクノロジーとの付き合い方/5.6 第5章のまとめ 第6章 なぜ進化生物学を学ぶのか 6.1 進化の面白さ/6.2 生物の本質/6.3 役に立つのか/6.4 危機にある社会/6.5 進化生物学と歩む/6.6 第6章のまとめ さらに学びたい人へ 引用文献 索引

本書は、YouTubeで人気の新進気鋭の研究者たちが、進化生物学の魅力をマンガとクイズを通じてわかりやすく伝える一冊です。キリンの首の長さや生物の多様性、性の進化など、様々な疑問に答えながら、大学レベルの知識を楽しく学べます。美しい生物の写真も掲載されており、読むことで生物への愛着が深まる内容です。全体を通して、進化の歴史や生物の関係性を探ることで、世界の見え方が変わるかもしれません。

この書籍は、生命科学の多様な側面を探求する内容で、以下の主要なトピックが含まれています:生命の多様性、細胞の構造と機能、遺伝のメカニズム、進化の過程、環境と生態系、動物と植物の形態および機能。著者陣は、各分野での専門知識を持つ研究者たちであり、教育や執筆活動を通じて生命科学の理解を深めることを目的としています。

本書は、2022年ノーベル医学・生理学賞を受賞したスヴァンテ・ペーボ博士の回想録で、彼の数十年にわたる古代DNA研究の軌跡を描いています。ペーボは、ネアンデルタール人のDNAを復元し、その遺伝子が現生人類の中に数%残っていることを明らかにしました。苦難の中で新技術「次世代シーケンサー」を駆使し、約4万年前のネアンデルタール人のゲノム解読に成功。この発見は、現生人類がアフリカを出た後にネアンデルタール人と交配した証拠となり、彼らとの接触の実態を解明する道を開きました。科学の面白さをユーモアを交えて伝える内容です。

この書籍は、エピジェネティクスという新しい生命科学の概念を探求し、従来のゲノム中心の生命観を変える内容です。エピジェネティクスは遺伝や突然変異とは異なり、ゲノムに上書きされた情報がさまざまな生命現象や病気に影響を与えることを解説しています。著者の仲野徹は、この分野の専門家であり、エピジェネティクスの分子基盤、植物や動物における応用、病気との関連について詳述し、生命の神秘を楽しく伝えています。

この書籍は、国際生物学オリンピックや日本生物学オリンピックでの問題を通じて、細胞生物学と分子生物学を詳しく解説しています。内容は、生体分子の化学、細胞の構造と機能、代謝、細胞分裂、DNAの構造と機能、遺伝子工学など多岐にわたります。また、実験問題も含まれ、実践力を高めることを目的としています。

この書籍は、生命と非生命を分ける「増える」能力に焦点を当て、生命の起源と未来について探求する知的な対話を展開しています。増殖と遺伝の能力は生物の進化を促し、人間に自由と喜びをもたらす一方で、不安や迷いも引き起こします。著者は、生命の意味や死への恐れ、他者との関係、性の重要性、不老不死の可能性について考察しています。著者は東京大学の教授で、進化合成生物学を専門とし、生命の起源と進化を理解するための研究を行っています。

この文章は、生態学に関する内容の目次を示しており、遺伝子や地球環境から生物の多様性、進化、適応戦略、行動、相互作用、生物群集、エコシステムの構造と機能、さらには保全と環境問題に至るまでの幅広いテーマを扱っています。

この書籍は、1900年にM・プランクが「量子」という概念を考案したことから始まり、量子力学の発展と、それに伴う物理学の変革を描いたノンフィクションです。アインシュタインとボーアの論争を中心に、ハイゼンベルク、ド・ブロイ、シュレーディンガーなどの物理学者の人間ドラマも交えながら、物理学の100年の歴史を追います。著者はマンジット・クマールで、翻訳は青木薫が担当しています。

本書は、著者が出会った奇妙な症状を持つ患者たちを通じて、脳の不思議な働きや仕組みについて考察する内容です。切断された手足を感じるスポーツ選手や、自分の体の一部を他人だと主張する患者などの実例を挙げ、脳の機能や意識、自己の本質に迫ります。著者は、左脳と右脳の異なる役割についての仮説や、意識に関する「ハードプロブレム」など、現代の神経科学の最前線をわかりやすく解説しています。名著が文庫化され、脳の世界の魅力を伝えています。

この書籍は、ダーウィンの進化論の正誤を整理し、進化論の歴史を解明するものです。『種の起源』が出版されてから160年が経過し、ダーウィンの理論には今でも有効な部分と誤りがあるため、多くの人が進化論を誤解しています。著者の更科功は古生物学の専門家で、進化の過程やダーウィンの考え方について詳しく解説しています。目次では、ダーウィンの正当性や進化の誤解、生物の進化の具体例が取り上げられています。

この書籍は、国際生物学オリンピックや日本生物学オリンピックで出題された問題を基に、植物解剖学と生理学を詳しく解説しています。内容は、植物の基本体制や生殖、栄養吸収、環境応答、実験問題など多岐にわたり、世界標準の知識と問題解決能力を身につけることを目的としています。

1848年、米国での事故により、現場監督P・ゲージの性格が変わった。この事例を通じて、著者アントニオ・ダマシオは、合理的な意思決定が身体状態と結びついた情動や感情の影響を受けることを示す「ソマティック・マーカー仮説」を提唱。彼は心身二元論を批判し、心、脳、身体の関係を探求する。新訳文庫版で、著者の経歴も紹介されている。

本書は、ダーウィンの進化論に対して最初に異を唱えたファーブルの批判が、現代のネオダーウィニズムによってまだ論破されていないことを指摘し、進化論の問題点や最新の研究(ゲノム編集など)を解説しています。著者の池田清彦は、生物学者であり、構造主義生物学を提唱しています。目次には、進化論の歴史や人類の進化についての章も含まれています。

この教科書は、大学や専門学校で生物学を初めて学ぶ学生向けに設計されており、免疫、神経、発生に焦点を当てて内容が改訂されています。章末問題や実践的な演習を通じて理解を深めることができる構成です。内容は生物学の基本から始まり、細胞の構造、機能、エネルギー代謝、タンパク質の役割、多細胞生物の発生、免疫システム、老化、進化と多様性に至るまで幅広くカバーしています。

この書籍は、国際生物学オリンピックや日本生物学オリンピックでの問題を通じて、動物解剖学と生理学を詳しく解説しています。内容は、動物の栄養、循環、ホルモン、神経系、感覚器、生殖、発生学など多岐にわたり、実践力を高めるための問題解決法も紹介されています。目次は、器官系、生理、ホメオスタシス、発生学、実験問題などが含まれています。

本書は、研究者のためのコミュニケーション指南書であり、理系人間の特性や自己管理、交渉術、チームリーダーシップ、上司との関係構築、同僚との協力、学術生活の困難、学術から企業への移行、科学技術の未来に焦点を当てています。

この書籍は、ダーウィンの進化論が独自に生まれたものではなく、古代ギリシャから現代に至るまでの「進化」概念の歴史を探る内容です。著者は、アリストテレスや荘子、ダ・ヴィンチ、ウォレスなどの思想を通じて進化論の系譜を描き、ダーウィン以前、ダーウィンの時代、ダーウィン以後の進化論の発展を解説しています。著者は科学ジャーナリストのジョン・グリビンとメアリー・グリビンで、翻訳は水谷淳が担当しています。

ノーベル賞受賞の動物行動学者ローレンツが、ハイイロガンの雌のヒナとの出会いを通じて、動物の生態をユーモアと共感を持って描いた名作。ヒナが著者を母親と認めてついてくる様子が印象的に描かれている。第2版へのまえがきも初めて収録されている。

この書籍は、脊椎動物200体の骨格を写真で紹介し、進化の記憶を探求する内容です。目次は体の構造や種の誕生、進化の過程などを含んでいます。著者は自然科学や海洋生物学の専門家であり、写真家やアートディレクターも参加しています。

『カラー図解 アメリカ版 新・大学生物学の教科書』シリーズは、MITやハーバード大学などが採用する生物学の教科書『LIFE』を基にしたもので、細胞生物学、分子遺伝学、生化学・分子生物学の3巻から構成されています。2021年に完全改訂版が発売され、図版の質や内容の深さが評価されています。主な読者は高校生、大学生、バイオテクノロジーに興味を持つ社会人であり、それぞれの学びをサポートする内容となっています。著者は著名な専門家たちで構成されています。

この書籍は、国際生物学オリンピックや日本生物学オリンピックで出題された問題を通じて、行動学、遺伝学、生物進化について詳しく解説しています。遺伝や進化の理論、分子進化、系統推定、実験問題などを扱い、世界標準の知識と問題解決能力を養うことを目的としています。目次には、遺伝と進化の理論、分子進化と系統進化、実験問題が含まれています。

本書は、ヒトの心の働きを生物進化の観点から理解することを目的とし、進化論の基本概念や進化心理学の知見を紹介しています。生物学の知識がない読者を対象に、進化がヒトの社会行動や心の働きにどのように関わるかを解説し、進化心理学の重要なテーマについても触れています。目次には、進化の定義、ヒトの進化、利他行動、性、配偶者選択、子育て、認知、感情、協力、文化などが含まれています。著者は東京大学の准教授で、専門は社会心理学と進化心理学です。

本書は進化論の入門書で、著者は進化生物学者の長谷川英祐。進化論の歴史や概念をわかりやすく解説し、生物の多様性と適応についての知的冒険を提供します。内容にはダーウィンの研究や遺伝子の理解、進化論の未来などが含まれ、特に専門家でない読者に向けて書かれています。進化の魅力を知りたい方に最適な一冊です。

本書は、国際生物学オリンピックや日本生物学オリンピックの問題を通じて、生態学と系統学を詳しく解説しています。動物行動学、個体群、群集、生物多様性、生態系、保全、実験問題などの内容を含み、世界標準の知識や問題解決能力を養うことを目的としています。また、国際生物学オリンピックの概要も紹介されています。

この文章は、重力の不思議な性質とその宇宙における重要性について述べています。重力は生命や星の形成に不可欠で、その研究はニュートンやアインシュタインの理論を経て現在の第三の黄金期を迎えています。内容は、特殊相対論や一般相対論、ブラックホール、量子力学、超弦理論など多岐にわたり、重力の謎を解明する冒険が描かれています。著者は大栗博司で、素粒子論や超弦理論の専門家です。

アメリカの名門大学で採用されている「世界基準」の生物学教科書『カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書』が、11年ぶりに完全改訂版として登場しました。このシリーズは、細胞生物学、分子遺伝学、生化学・分子生物学の3分野を網羅し、図版が優れているのが特徴です。主な読者は高校生、大学生、バイオテクノロジーに興味を持つ社会人であり、彼らにとって生物学の理解を深めるための重要なリソースとなります。著者陣には、名誉教授や専門家が名を連ねています。

え、そうだったの⁉「進化論の今」を知る最適の一冊!これが「ほんとうの進化論」です!実証と反証を繰り返してきた進化論の歴史、遺伝子工学が炙り出した「ネオダーウィニズム」の矛盾、「構造主義進化論」という新たなアプローチまで語り尽くす、知的テンターテインメント!「ネオダーウィニズム」とは、「ある生物の遺伝子に突然変異が起こり、環境により適応的な変異個体が自然選択によって集団内に広がり、その繰り返しで生物は環境に適応するように進化する」という理論です。19世紀の半ばにダーウィンが提唱した「進化論」に修正を加え、メンデルの「遺伝学説」やそのほかのアイデアを合わせたこの理論を、多くの人はいまだに信奉し続けていますが、この理論で進化のすべては絶対に説明できません。メディアでおなじみの生物学者、池田清彦が、進化論の歴史をたどりながら、ネオダーウィニズムの矛盾を突き、最新の知見にもとづいた「もっと本質的な進化論=リアル進化論」をわかりやすく解説します。サイエンスに興味があるビジネスパーソンから学生まで、進化論の入門としても、学び直しとしてもピッタリの一冊。知的好奇心をくすぐり、誰かに話したくなる要素が満載です!●「進化」という概念を初めて論じたラマルク●ダーウィンの「進化論」に影響を与えたマルサスの「人口論●「用不用説」と「自然選択説」の違いとは?●「ネオダーウィニズム」という折衷説●分子レベルの変異に自然選択はかからない●「遺伝子を取り巻く環境の変化」で形質は大きく変わる●生物の劇的な多様化は地球環境激変の時期に起きている●大進化はアクシデントで起こる……etc.

なぜ進化という考え方がそれほど魅惑的なのか,脳から認知・発達,社会・文化,組織・経営に至るまで,どれほど幅広く有効に応用できるか——「進化」に憑りつかれ,誤解と闘いながら険しい道を切り拓いてきた心理学者たちから,これから進化心理学を志す読者への熱いメッセージ. Ⅰ そもそもなぜ進化なのか——進化心理学の基本問題 1 進化心理学という科学革命に参加して(デヴィッド・M・バス) 2 進化は心の仮説生成器(マーティン・デイリー&マーゴ・ウィルソン) 3 進化心理学の来し方と行く末(ロビン・I・ダンバー) 4 心という塗り絵にひそむ動機と合理性(ダグラス・ケンリック) 5 心を生む1100グラム——脳という物質 ヴィクター・S・ジョンストン) 6 反発あってこその進化心理学(ロバート・クルツバーン) II 心と社会を進化から考える 1 ヒトは社会の中で進化した(ユージーン・バーンスタイン) 2 家族関係の進化心理学——出生順と立場争い(フランク・J・サロウェイ) 3 配偶者選びは商品選びと似ている?(ノーマン・P・リー[李天正]) 4 自己欺瞞、見栄、そして父子関係(チャン・レイ[張雷]) 5 あなたの家族は誰?——血縁関係がわかるわけ(デボラ・リーバーマン) 6 集団間の偏見は自然の摂理(カルロス・ナヴァレット) III 認知と発達を進化から考える 1 120万人と人口の0.1%——書き方で数の印象が変わるのはなぜ?(ゲイリー・ブレイズ) 2 交換と安全——人はどこまで論理的か?(ローレンス・フィディック) 3 ヒトは何を覚えてきたのか——記憶の進化心理学(スタンレー・クライン) 4 ヒトの成長を進化からとらえる(ブルース・J・エリス) 5 思春期の到来と自己欺瞞(ミシェル・K・サービー) IV 意思決定と組織運営を進化から考える 1 ヒューリスティクス——不確実な世界を生き抜く意思決定の方法(ゲルト・ギーゲレンツァー) 2 進化心理学へのシンプルな道(ピーター・トッド) 3 究極の選択を迫られたとき(王暁田) 4 男と女が無理する理由(サラ・E・ヒル) 5 医者の不養生——産業組織心理学者がルールを守らないわけ(ステファン・M・コラレリ) 6 仕事と性差(キングスレー・R・ブラウン) 7 ビジネスとマネジメントに進化心理学を導入する(ナイジェル・ニコルソン) V 文化と知性を進化から考える 1 文化抜きにはヒトの進化は語れない(ピーター・J・リチャーソン) 2 制度という環境の中でヒトは生きる(山岸俊男) 3 ヒトを特別なチンパンジーたらしめるもの(長谷川寿一) 4 話すことと書くこと(デヴィッド・C・ギアリー) 5 脳が自らを研究するとき——氏と育ちの二分法を超えて(クラーク・バレット) VI 未来の進化心理学者たちへ 1 苦労の末学んだ12の教訓(ダニエル・M・T・フェスラー) 2 生態学者が進化心理学者になるまで——新しい分野への挑戦(ボビー・S・ロウ) 3 消費するヒト(ガッド・サード) 4 レポートが論文になるまで——進化心理学は科学たりうるか?(ティモシー・カテラー) 5 進化に興味をもつ人たちへの4つのアドバイス(ジェフリー・ミラー) 監訳者あとがき ○北京大学出版会から2011年に出版された“Thus Spake Evolutionary Psychologists”(『進化心理学家如是説』)を翻訳.

ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。

この書籍は、生物学の基本を学ぶための入門シリーズの第2弾であり、日常生活に潜む生物学の重要性を伝えています。理科が苦手な人にも興味を持ってもらえる内容で、生物学を学ぶことで身の回りの世界が新たに見えることを促しています。目次には、生物学の基礎から細胞、遺伝学、進化、健康と病気、生態学など多岐にわたるテーマが含まれています。著者は細胞生物学の博士号を持つヘレン・ピルチャーと、理科教育の専門家である日高翼です。

本書は、深海生物の生態や生き方に焦点を当てた貴重な図鑑です。深海という過酷な環境で、彼らがどのように生まれ、餌を確保し、繁殖するのかを探ります。コミカルなイラストや美しい写真を交え、深海生物の多様性や適応戦略について解説しています。著者は深海に特化した水族館の館長を務めた経験があり、深海生物に興味がある人々に向けた内容となっています。

この書籍では、人間の進化と幸せの関係について探求しています。著者のウィリアム・フォン・ヒッペルは、炎上やフェイクニュース、格差社会などのヒトの行動が、古代からの生存戦略に根ざしていると論じています。内容は、ヒトの進化の過程や社会的な側面、そして進化がどのように人間に幸せをもたらしたかを解説しています。著者は心理学の教授で、オーストラリアに在住しています。

何をすべきか自分で判断して行動する「行為主体性」はいかに進化したのか? 認知心理学の巨人トマセロが斬新な新理論を提唱する。 何をすべきか自分で判断し、能動的に行動する――それが行為主体性だ。別々に扱われてきた動物と人間の心理学研究の成果を統合し、人間の行為主体性が進化した道筋を示す新理論を提唱する、認知心理学の巨人トマセロの新理論。 認知心理学の巨人トマセロが提唱する、画期的な新理論!何をするべきかを自分で意思決定し、能動的に行動する能力、それが「行為主体性」だ。生物はどのようにして、ただ刺激に反応して動くだけの存在から、人間のような複雑な行動ができるまでに進化したのか? 太古の爬虫類、哺乳類、大型類人猿、初期人類の四つの行為主体を取り上げ、意思決定の心理構造がどのように複雑化していったのかを読み解いていく。進化心理学、進化生物学、行動生態学、認知科学など、これまで別々に取り上げられることの多かった人間と動物の研究をまとめ上げ、包括的な行為主体のモデルを提唱し、その進化の道筋を解明する画期的な新理論。◆賞賛の言葉◆「説得力があってわかりやすい、すでに古典というべき書。科学を前進させ、人間の本性を学ぶ次世代の学徒に読み継がれることだろう」――ブライアン・ヘア(デューク大学進化人類学教授、『ヒトは〈家畜化〉して進化した』著者)「心理学の第一原理は心理や行動ではなく、行為主体性であるべきだという斬新な洞察に満ちている」――デイヴィッド・バクハースト(カナダ・クイーンズ大学卓越教授) ◆目次◆ 第1章 はじめに 動物心理に対する進化生物学的アプローチ/人間の心理に対する進化的なアプローチ/本書の目標 第2章 行為主体のフィードバック制御モデル 行為主体の機械モデル/生態系が課す問題のタイプ/絶滅種のモデルとしての現存種 第3章 目標指向的行為主体――太古の脊椎動物 生きた(非行為主体的)アクター/目標指向的行為主体/生態的ニッチと経験的ニッチ/行為主体の基盤 第4章 意図的行為主体――太古の哺乳類 情動、認知、学習/実行層/行動実行に関する意思決定/実行(認知)制御/道具的学習/自己の目標指向的な行動や注意の経験 第5章 合理的行為主体――太古の類人猿 社会生態的な難題/因果性の理解/意図的な行動の理解/合理的な意思決定と認知制御/反省層とその経験的ニッチ/だが大型類人猿はほんとうに合理的なのか? 第6章 社会規範的行為主体――太古の人類 初期人類の協働における共同的行為主体性/共同目標を設定する/役割の連携/協力し合いながら協働を自己調節する/協力的合理性とその経験的ニッチ/文化集団における現生人類の集合的行為主体性/集合的な目標の形成/社会的役割の連携/社会規範を介しての集合的な自己調節/規範的合理性とその経験的ニッチ/人間の行為主体性の複雑さ 第7章 行動組織としての行為主体 補足説明A 補足説明B

この書籍は、ウイルスが生命の進化において重要な役割を果たしていることを探求する内容です。著者は、ウイルスが単なる物質なのか、ある種の生命体として見なすべきなのかを問いかけています。ウイルスは私たちのDNAに組み込まれており、生命活動に寄与していることが明らかになっています。新型インフルエンザやエイズなどの危険なウイルスだけでなく、宿主に無害なウイルスや共生するウイルスも存在することが強調されています。全体を通じて、ウイルスと生命の関係についての新たな視点を提供する科学ミステリーとなっています。

生物学を学ぶ学生にとって必須の生物実験を解説したテキストの改訂版.遺伝子増幅から電気泳動,顕微鏡観察,細胞分裂から植物の生殖,動物の初期発生,ザリガニやカエルの解剖,骨格筋の力学的性質など,17実験を詳細に解説する.付録には材料の入手方法や試薬の調整法なども詳述. まえがき 実験をはじめる前に 第I編 生体物質 実験1 DNAと形質発現――大腸菌の生育とPCR法による遺伝子の増幅 実験2 電気泳動による光合成関連タンパク質の分離 第II編 細胞の動的構造と機能 実験3 顕微鏡の操作と細胞の観察 実験4 体細胞分裂と減数分裂の観察 実験5 単細胞生物の構造と細胞小器官の機能――ゾウリムシの観察 実験6 繊毛運動と生体エネルギー――ゾウリムシの細胞モデル 第III編 植物組織の構造と機能 実験7 植物の多様性と生殖(I)――クラミドモナスの接合 実験8 植物の多様性と生殖(II)――シダ植物の世代交代 実験9 植物の多様性と生殖(III)――テッポウユリの花粉管伸長 実験10 被子植物の維管束構造 第IV編 動物組織の構造と機能 実験11 動物の受精と初期発生(I)――ウニ 実験12 動物の受精と初期発生(II)――アフリカツメガエル 実験13 動物の諸器官の構造と機能(I)――フサカ幼虫の観察 実験14 動物の諸器官の構造と機能(II)――ザリガニの解剖 実験15 動物の諸器官の構造と機能(III)――ウシガエルの解剖(内臓) 実験16 動物の諸器官の構造と機能(IV)――ウシガエルの解剖(脳・神経) 第V編 生体の運動 実験17 骨格筋の力学的性質 付録1 生命科学実験の基礎技術 付録2 誤差と測定 付録3 実験材料の入手および調製

本書は、生物学の基本的な知識を中高生向けにまとめたもので、地球上の多様な生物の関係や共通性について解説しています。内容は、細胞の構造や機能、個体の発生、遺伝のメカニズム、生殖の仕組み、進化と生態系の概念に分かれており、豊富なイラストとともに生物の世界を楽しむことができます。

本書は、人間のセクシャリティが動物と比べて奇妙であることを探求し、性のあり方が社会の在り方に与える影響を考察しています。著者は、動物の性行動と人間の性行動を対比しながら、人間の性生活の進化や性の楽しさの理由を解明します。目次には、男女の利害対立や授乳の役割など多様なテーマが含まれています。著者は進化生物学者のジャレド・ダイアモンドと動物行動学者の長谷川寿一です。

この書籍は、パンデミックを経て新たな生命哲学を探求する3人の専門家、福岡伸一(生物学者)、伊藤亜紗(美学者)、藤原辰史(歴史学者)の対話を収めています。彼らは、コロナ禍で浮き彫りになった社会の問題や、個々の生命の価値について考察し、過去の課題を踏まえてポストコロナの未来を模索します。内容は、コロナが投げかけた問いや、共生の可能性、身体観の再考などをテーマにした論考と鼎談で構成されています。

この文章は、生物学実験に関する内容をまとめた目次であり、安全な実験の心得、個体や組織・器官、分子・細胞レベルでの生物の観察方法、実験レポートの作成、実験機器の使い方などの基礎知識を含んでいます。

競争? 淘汰? いや違う。 ——ダーウィンの知恵は、私たちを共生へと導く。 がん細胞、免疫系、ミツバチのコロニーから、「多細胞社会」としての人間まで…。 進化生物学の最前線から、人間の社会・経済活動のメカニズムを解剖する、知的興奮の書! 「わかりやすい文体と、深いアイディアと洞察。 日常生活からグローバル政策決定まで、進化論を軸にした驚くべき探求」 ——ロバート・M・サポルスキー(『サルなりに思い出す事など』著者) 「常識への挑戦の書。新たな思考を開く」 ——ダロン・アセモグル(『国家はなぜ衰退するのか』著者) 『ネイチャー』誌など、各界で話題騒然!

福岡伸一氏のエッセイ集『わたしの・すきな・もの』は、月刊誌『婦人之友』に連載された人気エッセイをまとめたもので、愛するものたちに関する33篇の物語と書き下ろし1篇を収録しています。内容は、少年時代の思い出や自然の神秘、友人とのエピソード、小さな幸せ、そして“始まり”への旅をテーマにした章で構成されており、さらに恐竜学者真鍋真氏との対談も含まれています。著者は生物学者で、青山学院大学教授の福岡伸一氏です。

この書籍は「食べる」「考える」「結婚する」といった日常的な行動を、行動の機能と進化の観点から解説する中項目事典です。人間行動進化学の視点を通じて、様々な行動についての理解を深める内容で、コラムや用語解説も含まれています。著者は生物科学や心理学の専門家で、各々が大学教授として活躍しています。

利己的なのは、遺伝子を操る細胞だった! 著者は、小社刊『遺伝子と文化選択』 で「ヒト」という種が「人間」になるためには「自然選択」による遺伝子の進化だけでなく「文化選択」が必要であったことを提唱し、生命科学や心理学に新たな視点をもたらしました。本書は、35億年前の始原細胞から細菌、植物、動物、そしてヒトに至る生物進化を細胞の変遷の歴史としてたどり、ドーキンスの『利己的遺伝子』に言うように「遺伝子が乗り物を操る」というより、「乗り物としての細胞が遺伝子を操る」のであり、「利己的なのは細胞である」という結論に至ります。遺伝子と細胞の進化を新しい視点から捉えた、一般読者にも興味尽きない一冊です。 利己的細胞 目次 はじめに 第1章 利己的遺伝子と乗り物の戦い 「遺伝子」と「細胞」とは 「利己的遺伝子」と「乗り物」とは 典型的な利己的遺伝子としての多剤耐性因子 プラスミドは利己的遺伝子として振る舞う バクテリオファージは利己的遺伝子として振る舞う 細菌の兵器となってゆく利己的遺伝子 細菌の防衛型兵器 細菌の資源争いの平和的解決 栄養不足が決める細菌の運命 第2章 利己的遺伝子が進めた細菌の遺伝子進化 細菌の進化の歴史 遺伝子進化の全貌から見た、細菌の進化を進めた要因 遺伝子の水平伝搬が細菌のゲノム進化の推進力 「赤の女王」仮説にしたがう海洋細菌とファージの共進化 腸内での細菌と、ファージの集団的な互恵関係 細菌世界の進化のまとめ 第3章 真核細胞の出現 真核細胞の特徴 真核細胞出現のシナリオ ミトコンドリアがもたらした、真核生物のエネルギー革命 染色体と核の成立 Ⅱ型イントロンが導いた真核細胞の成立 利己的遺伝子が誘導した、真核細胞成立のシナリオ まだ続いている、利己的遺伝子と真核細胞との戦い 多細胞体系への進化 第4章 真核細胞の寿命と死 個体発生における細胞の増殖のしくみ 「細胞の競争」という細胞間の利己的争い 体細胞には細胞寿命がある アポトーシスは、動物細胞の「自殺」 細胞死の誘導のしくみ 動物ウイルスも宿主細胞の自殺装置を利用する なぜ、ミトコンドリアはアポトーシスとかかわりがあるのか 真核細胞と細菌の自殺装置はよく似ている 自殺装置の進化は「葉隠」の精神に通じる 第5章 動物細胞の利己性 永遠に生きる生殖細胞は利己的か 生殖細胞と体細胞は互換性がある 精子の利己的選択 脳(神経)細胞は利己的か がん細胞は利己的か 利己的細胞として永遠に生きる伝染性がん細胞 人間が作りだした利己的細胞たち 第6章 人間が「利己的遺伝子」を操る時代 「ゲノム編集」という新たな武器 マラリアを撲滅する計画 人間は、「利己的遺伝子」は作れるが、「乗り物」は作れない 第7章 始原細胞はどのようにして創られたか 始原細胞は設計図なしに創られた 始原細胞は「遺伝子」と「乗り物」だけで自立増殖を始めた 始原的「乗り物」は、それ自体で成長と分裂をくりかえす 始原的な遺伝子はRNAだった 始原細胞誕生のシナリオ 始原細胞の遺伝子数は、どれくらい必要だったのか 第8章 「利己的遺伝子」仮説から「利己的細胞」仮説へ これまでのまとめ 「利己的遺伝子」の科学的実体 増殖機械を規定する利己的遺伝子の実体を解明する研究 「細胞」は「利己的遺伝子」を乗せた「増殖機械」 「利己的遺伝子」と「統合進化学説」 遺伝子型と表現型の対応関係 「ブリコラージュ」と「エンジニアリング」 生物進化における選択圧は、生き物のどの水準ではたらくか 利己的なのは遺伝子ではなくて、細胞である エピローグ 今、地球上の生き物たちは そして、われわれは あとがき 用語解説 参考文献 装幀=新曜社デザイン室

この書籍は進化心理学について、他の諸分野との関連や最新の研究成果を解説しています。内容は、進化心理学の定義、神経・生理、感情、認知、性、発達、パーソナリティ、社会、言語、文化、道徳、宗教、教育、犯罪にわたる幅広いテーマを網羅しています。著者は小田亮と大坪庸介で、それぞれ生物科学と心理学の専門家です。

この教科書は、生物学の重要概念を多彩な図版と構成で統合的に理解できるように編集されており、学生に深い思考を促す問題が含まれています。内容は分子・細胞・個体の基礎から、進化や環境との相互作用まで幅広くカバーされています。著者は生物学の専門家たちで、教育や研究において高い実績を持っています。

仲直りの機能とメカニズムを,進化生物学のモデル研究,動物行動学の研究,心理学の研究を駆使し,進化心理学の視点から読み解く。 いざこざを解決する「仲直り」はヒト以外の様々な動物にも見られる。赦しと謝罪の2つの側面をもつ仲直りの機能とメカニズムを進化生物学のモデル研究,動物行動学の研究,心理学の研究を駆使し,進化心理学の視点から読み解… ケンカや誤解から生じるいざこざを解決する「仲直り」は,ヒト以外のさまざまな動物にも見られる興味深い現象です。赦しと謝罪の2つの側面をもつ仲直りの機能とメカニズムを,進化生物学のモデル研究,動物行動学の研究,心理学の研究を駆使し,進化心理学の視点から読み解きます。 第1章 動物たちの仲直り 第2章 行動の進化の理 第3章 赦すことの理 第4章 和解シグナルの進化 第5章 謝罪の理 第6章 仲直りの至近要因 第7章 仲直りする力

この教科書は、基礎生物学を学ぶための標準的な入門書であり、魅力的な写真や図を用いてわかりやすく説明しています。第6版では最新の生物学の発見を反映し、重要な概念を強調しながら、分子から生態系までの多様な視点で学習をサポートしています。各章は現代的な問題を取り上げ、学習効果を高める工夫がされています。著者は八杉貞雄で、発生生物学の専門家です。

この書籍は、世界的な神経科学者アントニオ・ダマシオが脳と心の理解を深め、文化の誕生に至る進化を探求した独創的な論考です。内容は、生命活動の調節、文化的心の構築、文化的心の働きに分かれており、人間の本性や意識、感情の構築について論じています。著者は南カリフォルニア大学の教授であり、多くの賞を受賞している神経科学の第一人者です。翻訳は高橋洋によるものです。

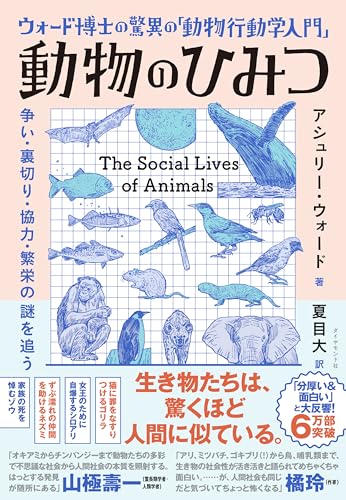

著者アシュリー・ウォードは、シドニー大学の動物行動学教授で、世界中の動物たちの生態と社会性をユーモアを交えて探求します。彼は、動物たちが持つ驚くべき行動を紹介し、人間との類似性を浮き彫りにしながら、固定観念を打破する知的発見を提供します。内容は、ネズミの助け合いやゾウの悲しみ、自爆するシロアリなど多岐にわたり、読者の世界観を変える一冊です。

「系統地理学」の概念を確立・浸透させた,世界的な定番テキストの日本語版! 豊富な実例分析とケース別の詳細な解説により,基礎から応用までを身につけることができる.自然史に関わる生物学の各分野,生態学,生物多様性・進化の分野に携わる人に必携の書. John C.Avise, PHYLOGEOGRAPHY(Harvard University Press,2000)を翻訳. まえがき 日本語版まえがき 監訳者まえがき I 系統地理学の歴史と概念的背景 第1章 系統地理学の歴史と対象範囲 第2章 個体群統計学と系統学の関連 II 種内系統地理学の実例 第3章 人類の研究から学ぶ 第4章 ヒト以外の動物——その種内パターン III 系譜の一致:種分化、さらに種分化を超えて 第5章 系譜の一致 第6章 種分化過程と拡張された系譜 参考文献 監訳者あとがき

この本は、生物が独自の知覚と行動で形成する「環世界」の多様性を探求し、動物の感覚から知覚、行動への影響を考察します。ユクスキュルの理論に基づき、行動は環世界に依存していることを示し、生き物の世界像を理解する旅に誘います。目次には、環境、知覚時間、探索像など多様なテーマが含まれています。

友よ、答えは流れのなかに。6年ぶりのシリーズ最新作がついに登場! 友よ、答えは流れのなかに。6年ぶりのシリーズ最新作がついに登場! 第1章 動的平衡組織論 第2章 水について考える 第3章 老化とは何か 第4章 科学者は、なぜ捏造するのか 第5章 記憶の設計図 第6章 遺伝子をつかまえて 第7章 「がんと生きる」を考える 第8章 動的平衡芸術論 第9章 チャンスは準備された心にのみ降り立つ 第10章 微生物の狩人 サンガー会の思い出──あとがきにかえて

この教科書は、生命科学と分子生物学の基本をストーリー性のある解説と美しい図版で学べる内容で、世界中で翻訳されています。改訂版では新しい知見が追加され、より深い理解が得られるようになっています。目次には細胞の基本単位、DNAの構造、遺伝子発現、細胞のシグナル伝達など、多岐にわたるテーマが含まれています。著者は著名な研究者たちで構成されています。

本書では、飼い猫が描かれた猫の絵に反応する様子から、動物の知覚と現実認識について考察されている。著者は、動物が知覚する世界がそれぞれの現実であり、客観的な環境は存在しないと主張。これを「イリュージョン」と名づけ、動物行動学の視点から人間の認識論に迫る内容となっている。著者は日高敏隆で、動物学の権威として知られる。

形,構造,運動など「生きている」生物の性質をいかにして記述するか? 生命現象のダイナミクスに焦点をあて,数理的方法の初歩とその手法を,主に細胞スケールに適用して明らかにされる「生命の論理」について詳細に解説した,待望のテキスト. はじめに 第1章 生物学のための力学系入門 1.1 はじめに 1.2 数理的表現 1.3 状態の選択とモデル化にあたって 1.4 力学系 1.5 ヌルクラインと固定点 1.6 固定点の線形安定性 1.7 状態の時間変化とアトラクター 1.8 リミットサイクル 1.9 カオス 1.10 多くのアトラクターをもつ系とアトラクターのベイスン 1.11 ロトカ-ボルテラ方程式 1.12 変数の消去 1.13 細胞生物実験で力学系描像を調べる 1.14 アトラクターの生物学的意義 1.15 分岐 第2章 細胞の入出力関係 2.1 結合-解離反応の入出力関数 2.2 酵素反応の入出力関数 2.3 ネットワークモジュールの入出力関係 2.4 適応と走化性の入出力関係 第3章 細胞の振動性と興奮性 3.1 正と負のフィードバックの組み合わせ――興奮的応答と振動 3.2 相平面上の軌道 3.3 振動の条件 3.4 ホジキン-ハクスレー方程式 3.5 フィッツヒュー-南雲方程式 第4章 時空間パターン 4.1 拡散方程式 4.2 パターンの変換――フィードフォワード回路 4.3 自己組織化するパターン 4.4 進行波パターンと振動の同期現象 第5章 細胞内ダイナミクスの「ゆらぎ」 5.1 細胞の存立条件 5.2 分子の熱ゆらぎ 5.3 細胞の大きさ・細胞内の分子数 5.4 連続式と確率的なゆらぎ 5.5 実際の細胞はゆらいでいる 5.6 大数の法則と中心極限定理 5.7 ランダムウォークと拡散過程 5.8 ブラウン運動とアインシュタイン関係式 5.9 細胞生物学的事例 第6章 ランジュヴァン方程式とフォッカー-プランク方程式 6.1 ブラウン運動とミクロ記述(ランジュヴァン方程式) 6.2 ブラウン運動とマクロ記述(フォッカー-プランク方程式) 6.3 化学反応ランジュヴァン方程式 6.4 少数性による転移 6.5 細胞内のゆらぎとその意義 第7章 細胞分化 7.1 細胞分化と力学系モデル 7.2 ブーリアンネットワークによる発現制御ネットワークの解析 7.3 遺伝子発現力学系の細胞タイプ=アトラクター描像 7.4 幹細胞の確率的分化モデル 7.5 相互作用による細胞分化モデル 7.6 相互作用力学系による細胞分化の理論 7.7 細胞分化の2遺伝子モデル 7.8 分化比率の制御による集団レベルでの安定性 7.9 未分化細胞がもつダイナミクス 7.10 まとめと今後の課題 第8章 細胞が織りなす時空間パターン 8.1 近接相互作用によるパターン形成 8.2 セルオートマトン・連続系ハイブリッドモデル 8.3 位相方程式と同期現象 8.4 細胞の配置や形態のダイナミクス 第9章 生命の起源と複製系の数理 9.1 生物システムがもつべき性質 9.2 代謝が先か遺伝情報複製が先か――鶏が先か卵が先か 9.3 Spiegelmanの進化実験 9.4 自己複製系の数理モデル 9.5 エラーカタストロフ 9.6 ハイパーサイクル 9.7 区画化 9.8 Dysonの触媒反応系 9.9 触媒反応ネットワーク 9.10 少数分子による状態コントロール 9.11 生命の起源研究の今後 第10章 情報と生物 10.1 情報量の導入 10.2 シャノン情報理論の特徴 10.3 相互情報量 10.4 DNAの塩基配列における情報 10.5 速度論的校正 10.6 統計力学エントロピーと情報 10.7 デモンと情報 10.8 ダイナミクスと情報 Theoretical Biology of the Cell: A Dynamical-systems Perspective Kunihiko KANEKO, Satoshi SAWAI, Hiroaki TAKAGI, and Chikara FURUSAWA

人の体には修復機構がある。しかしそれは万能ではない。福島の事故から5年を経ても、根拠のない楽観論の一方で過剰な恐怖が語られることがある。放射線を正しく評価するには、それが人体に与える影響を分子レベルから理解することが必須だ。「放射線の実体」から始め、生物影響・医学利用・環境放射線・放射線防護・原子力災害までを幅広く解説 はじめに 第1部 放射線の実体 Chapter 1 放射線の性質 1.1 さまざまな放射線の発見 放射線と放射能の発見/放射線の種類と透過力の違い 1.2 電離のしくみと放射線の単位 放射線が電離を起こすしくみ/放射線と放射能の単位 1.3 放射線の性質を利用した線量計 電離を利用する測定器/半導体を用いた測定器 シンチレーションを利用する測定器 ガラスの発光を利用する測定器/バックグランドと計数効率 Chapter 2 原子核反応の利用 2.1 放射性核種の自然崩壊 原子核崩壊の種類と放射性同位元素 一定の半減期でおこる原子核の自然崩壊 2.2 原子力発電のしくみと廃棄物処理 原子核分裂を人工的に起こす/原子力発電のしくみ 核燃料サイクルとは/廃棄物処理の問題 2.3 軍事利用された原子核反応 原子爆弾に利用された原子核分裂 水素爆弾に利用された核融合 2.4 放射線の産業と学術利用 さまざまな工業利用/さまざまな農業利用 年代測定への利用 Q&A 第2部 放射線と人体 Chapter 3 細胞への放射線作用 3.1 放射線によるDNA鎖の切断 放射線の生物作用の時間経過 直接効果と間接効果で起こるDNA損傷 DNA 鎖切断端の化学型 3.2 生物影響の評価法と数式モデル 増殖死をコロニー法で測る/SLD回復は緩照射効果の指標 細胞生存率を数式で表す 3.3 生物影響を修飾する諸因子 放射線防護剤と緩和剤で障害を減らす 酸素が放射線作用を強める 放射線の種類で異なる線エネルギー付与(LET)効果 Chapter 4 放射線を防御するDNA修復 4.1 DNA二重鎖切断の二つの修復経路 DNA二重鎖切断修復の研究と放射線高感受性細胞 放射線DNA修復は相同組換え修復と非相同末端再結合の2種類 4.2 放射線照射直後に起こる細胞反応 細胞増殖を一時停止させるチェックポイント DNA構造を弛めるクロマチン再編成 修復よりも細胞死を進めるアポトーシス 4.3 DNA修復がもたらす副作用 細胞周期依存性とSLD回復/放射線突然変異 解説 1 ─細胞に残るDNA二重鎖切断の爪痕 Chapter 5 組織・臓器の放射線障害 5.1 放射線の確定的影響と確率的影響 放射線障害は確定的影響と確率的影響に区分される 組織により変わる放射線感受性/放射線障害の発症経過 5.2 組織特有なさまざまな放射線障害 皮膚の障害/精巣と卵巣の障害/眼の障害 その他 5.3 死に結びつく放射線障害と治療例 被ばく線量と生存期間の関係/骨髄死/腸死 中枢神経死/重篤な被ばく事故での治療例 Chapter 6 放射線による発がん 6.1 自然発がんのしくみと放射線 がん遺伝子の活性化とがん抑制遺伝子の不活化 自然に起こるがん化のしくみ/放射線発がんのしくみ 6.2 ヒトの放射線発がん頻度 有用な疫学資料/白血病の発生頻度 固形がんの発生頻度 6.3 放射線発がんを左右する諸因子 被ばく年齢の影響/緩照射および放射線の種類 その他の発がん関連因子 6.4 放射線発がんリスクとLNT仮説 LNT仮説とは/放射線リスクの過小評価を避ける 解説 2 ─ DNA二重鎖切断がヒトの発がんを引き起こす確かな証拠 Chapter 7 放射線による先天異常 7.1 放射線に敏感な胎児期 着床前の胚死/器官形成期の奇形/胎児期の小頭症 7.2 遺伝的影響が発生するしくみ 放射線による染色体異常/単一遺伝子によるメンデル遺伝 さまざまなヒト遺伝性疾患 7.3 予想外に低い遺伝的影響リスク 遺伝的影響リスクの推定方法/マウスの倍加線量を求める 放射線の遺伝的影響リスクの計算値 原爆生存者の遺伝的影響は確認できてない 体内被ばくによる発がんと継世代影響の可能性 Q&A 第3部 放射線と医療 Chapter 8 がんを放射線でなおす 8.1 がん治療の放射線生物学 癌治療に有効な放射線照射/低酸素細胞と放射線治療 がんの放射線感受性/正常臓器の耐容線量と治療効果比 8.2 がんと正常臓器の感受性を変える 低酸素細胞を減少させて放射線感受性を上げる 抗がん剤を併用する/正常臓器の障害を減らす 8.3 がん治療に優れた放射線照射法 高エネルギーX線を用いた三次元原体照射法 強度変調放射線療法/定位放射線療法 陽子線治療法/重粒子線治療法/組織内照射法 ホウ素中性子捕捉療法 Chapter 9 診断に使われる放射線 9.1 X線を用いるさまざまな診断法 X線写真撮影の原理/X線発生装置/X線の検出 マンモグラフィ/X線CT インターベンショナル・ラジオロジー 9.2 放射性核種を用いる診断法 単光子放射断層撮影法/陽電子放射断層撮影法 9.3 放射線診断で受ける被ばく線量 Q&A 第4部 生命とDNA修復 Chapter 10 DNA塩基修復と生命 10.1 太陽紫外線と喫煙からDNAを守る 太陽紫外線によるDNA塩基損傷 喫煙によるDNA塩基損傷 /ヌクレオチド除去修復 損傷乗越えDNA合成/皮膚がんと色素性乾皮症 10.2 酸素毒性からDNAを守る 酸化によるDNA塩基損傷/塩基除去修復 発がんと塩基除去修復 10.3 飲酒からDNAを守る 飲酒によるDNA塩基損傷/DNA 鎖架橋とファンコニ貧血 10.4 DNAの複製ミスを正す 誤ったDNA塩基の取り込み /ミスマッチ修復 家族性大腸がんとミスマッチ修復 10.5 放射線によるクラスターDNA損傷 酸素ラジカルによりDNA塩基損傷が作られる 放射線に特有なクラスターDNA損傷 Chapter 11 放射線DNA修復と生命 11.1 DNA二重鎖切断修復の起源 地球生物と太陽紫外線/地球生物と放射線 DNA二重鎖切断修復タンパク質の起源 放射線以外の原因によるDNA二重鎖切断 11.2 進化を促進したDNA修復系 突然変異の起源としての損傷乗越えDNA合成 相同組換えと遺伝的多様性 11.3 健康維持に働く修復タンパク質 免疫多様性と非相同末端再結合 発がんバリアーと放射線損傷シグナル テロメア維持とATM ATM による抗酸化ストレスと糖尿病抑制 Q&A 第5部 原子力災害と放射線防護 Chapter 12 福島第一原子力発電所の事故 12.1 事故の経過と指摘された問題点 緊急冷却装置とベントの構造/事故の経緯 事故で明らかになったいくつかの問題点 12.2 周辺地域の汚染状況と食品規制 放出された放射性物質/外部放射線量と環境内での動き 食品の規制/食品中セシウム137の規制値の計算例 12.3 被ばく線量と健康調査 住民の被ばく状況 /住民の健康調査 放射線作業者の被ばく状況と健康調査 解説 3 ─セシウム137の生物濃縮 Chapter 13 世界の原子力災害と関連事故 13.1 原子爆弾と核実験による被ばく 広島・長崎の原爆被爆 /ビキニでの核実験 中国での核実験 /セミパラチンスクでの核実験 13.2 福島以外の原子力発電所事故 チェルノブィリ原子力発電所事故 スリーマイル島原子力発電所事故 13.3 核燃料処理施設での被ばく セラフィールド原子力施設/ハンフォード原子力施設 マヤック核物質製造施設/東海村JCO臨界事故 Chapter 14 身の回りに存在する放射線 14.1 我々を取り巻く自然放射線源 自然放射線源と人工放射線源/大地中の放射線源 空気中の放射線源/食べ物と体内の放射線源 宇宙放射線/さまざまな消費財からの被ばく 14.2 自然および人工放射線からの職業被ばく 鉱山での自然放射線からの被ばく 航空機搭乗に宇宙放射線からの被ばく 人工放射線源からの被ばく 14.3 世界の高放射線地域と影響調査 世界の高放射線地域/住民の放射線影響調査 Chapter 15 放射線を管理する 15.1 放射線被ばく防護の基本法則 外部被ばくの特徴と防護の基本原則 内部被ばくの特徴と防護の基本原則 15.2 体内の放射能を除去する薬剤 放射性ヨウ素の取り込みを少なくするヨウ化カリウム 放射性セシウムの除去に有効なプルシアンブルー 15.3 放射能汚染地域での生活の工夫 家屋周辺での除染方法 被ばくを避ける家庭での対策 15.4 放射線被ばの規制と核軍縮の歴史 ICRPの基本的な考え方と勧告 職業被ばく線量限度の歴史/公衆の線量限度の歴史 我が国の放射線障害防止法/世界の核軍縮の動向 Q&A 参考図書 放射線の歴史 索 引 コラム Column 1 もう一つのポアンカレ予想 Column 2 半減期の十進法表記 Column 3 ラジカルとオゾンホール Column 4 遺伝子命名法とタンパク質の呼ひ?方 Column 5 象はなぜがんにならないか Column 6 幹細胞/ES細胞/iPS細胞 Column 7 白血病と骨髄 Column 8 がんと癌 Column 9 我が国のがん発生 Column 10 ビートルズとX線CT Column 11 日本人に飼い慣らされた毒素菌 Column 12 同時代の先駆者ダーウィン/メンデル/ミーシャ Column 13 我が国での内部被ばくの最高値 Column 14 スパイとポロニウム210 Column 15 ダイアルペインターの悲劇

改訂版ではめざましく進歩するバイオテクノロジーを随所に記載し、呼吸と光合成、免疫、神経、生物多様性、進化のしくみ等を充実。 改訂版では、次世代シーケンサーや、再生医療で活躍する間葉系幹細胞など、めざましく進歩するバイオテクノロジーを随所に記載した。また、呼吸と光合成、免疫、神経の興奮伝達、生物多様性、進化のしくみの内容を充実させた。 本書は2017年の初版刊行以来、幸いにも多くの大学などで教科書として採用されてきた。 2023年の改訂版では、次世代シーケンサーや、再生医療で活躍する間葉系幹細胞など、めざましく進歩するバイオテクノロジーを随所に記載した。また、呼吸と光合成、免疫、神経の興奮伝達、生物多様性、進化のしくみの内容を充実させた。 本書の内容をより深く理解できるように、著者による講義動画をYouTubeで公開した。 本書で学んだ生物学の基本概念を、健康で平和で豊かで持続的な人間社会を築くために役立てていただきたいと願っている。 1.生体を構成する物質 2.タンパク質の立体構造と機能 3.細胞の構造 4.酵素 5.代謝 6.さまざまな生命活動にかかわるタンパク質 7.細胞分裂と細胞周期 8.遺伝子 9.遺伝子操作 10.生殖 11.発生 12.恒常性 13.環境応答 14.生命を支える地球環境 15.生物の系統分類と進化

『分子細胞生物学』は、分子細胞生物学の基準的教科書であり、1986年の初版以来、定期的に改訂されて第9版となった。内容は生化学、分子生物学、細胞生物学、神経科学、免疫学、がんなど広範囲にわたり、最新の研究成果を反映している。教科書は基本的な概念を整理しつつ、最新の発展を紹介することを重視しており、章立ても見直されている。著者は東京大学名誉教授の堅田利明、須藤和夫、山本啓一の3名である。

本書は、量子力学の創始者が生命の本質を探求した名著であり、遺伝の仕組みや染色体の行動を物理学と化学の観点から説明しています。著者は、負のエントロピー論などのテーマを通じて、生命現象の背後にある物理法則の意義を考察し、決定論と自由意思についても触れています。目次は古典物理学者のアプローチから始まり、遺伝、突然変異、量子力学の発見、そして生命の物理法則への支配に関する章で構成されています。

この書籍は、生命がどのように維持されているかを探求しています。生物は「膜」のように内外の境界を持ち、必要なものを取り入れ、不要なものを排除することで恒常性(ホメオスタシス)を保っています。著者である細胞生物学者が、身体の様々な器官におけるこの生命維持システムの本質を平易に解説しています。内容は、膜の機能や恒常性の維持、細胞の役割に関する詳細な説明から成り立っています。

西田哲学と福岡生命科学は驚くほど似ている! 生命の定義と知の統合に向かう京都学派の記念碑的成果! 「動的平衡」概念の提唱者・福岡伸一氏(分子生物学者)が、西田哲学の継承者・池田善昭氏(哲学者)を指南役に、専門家でも難解とされる西田哲学を鮮やかに読み解く。その過程で2人の碩学は生命の真実をがっちり掴む1つの到達点=生命の定義=にたどり着く……。 西田哲学を共通項に、生命を「内からみること」を通して、時間論、西洋近代科学・西洋哲学の限界の超克、「知の統合」問題にも挑んだスリリングな異分野間の真剣"白熱"対話。 福岡伸一訳西田幾多郎「生命」、池田―福岡往復メール、書き下ろし(プロローグ、「動的平衡」理論編、エピローグ)も収録! プロローグ 西田幾多郎の生命論を解像度の高い言葉で語りなおす[福岡伸一] ダイアローグ 第1章 西田哲学の森に足を踏み入れる 西田哲学と福岡生命科学 哲学者からの期待 生物学のゴールとは何か 生命とは何かを語る言葉 よくわからなかった西田哲学 西田哲学は後ろから見れば解きやすい ピュシス対ロゴス 存在と存在者 ピュシスに還れ 存在と無の「あいだ」 「あいだ」の思考 第2章 西田哲学の森に深く分け入る 「~でなければならない」という独特の文体 「歴史的自然の形成作用」 「主客未分」 「純粋経験」 「自覚」と「先回り」 「行為的直観」と「先回り」 今西錦司の「棲み分け理論」 「逆限定」 年輪と環境の「逆」限定 「絶対矛盾的自己同一」 ピュシスを語る言葉 第3章 西田の「逆限定」と格闘する 年輪は作られつつ歴史を作る 年輪から環境への逆向きの力とは何か 歴史は観測したときに初めて作られるのか 「年輪が環境を包む」と言えるためには何が必要か 逆限定を解く鍵は時間か 生命が時間を生み出す作用としての「逆限定」 福岡―池田往復メール 「逆限定」がピュシスの時間を生み出している もう一度「自覚」について 「行為的直観」「場所」「絶対無」 「歴史的自然の形成作用」とは何か 第4章 福岡伸一、西田哲学を読む 西田の問いに対する真摯さ 西田の『生命』を読む:「個物的多」と「全体的一」 「多(一)の自己否定的一(多)」「過去と未来との矛盾的自己同一」 西田の『生命』における「ロゴス」 絶対現在の自己限定――時間と時刻 西田の生命論はそのまま「動的平衡」論である 福岡伸一訳西田哲学 第5章 動的平衡と絶対矛盾的自己同一の時間論 動的平衡論の「生命の定義」と西田の「歴史的自然の形成作用」 画期的な実在論としての「生命の定義」 西田哲学によって福岡生命科学を基礎づける 動的平衡論の「先回り」における時間 時間と空間はいかに取り違えられやすいか かけがえのない「いま」を生きる 動的平衡の数理モデル(構想) 第6章 西田哲学をいまに活かす ダイアローグの効用 対話によってもたらされた「5つの気づき」 近代科学では「時間」が消されている モノを見過ぎた科学、自然が見えていなかった自然科学 動的平衡論vs機械論:マイナーであっても言い続ける 因果律では逆限定を語れない:「同時性」の問題 生と実在と論理は一つのものである:統合する学としての西田哲学 統合のために自分の道具を持つ 大切なことは隠されている ピュシスの側からみた動的平衡 理論編[福岡伸一] エピローグ 生命を「内から見ること」において統合される科学と哲学[池田善昭]

全ての人にオススメしたい書籍。我々ホモ・サピエンスはなぜここまで繁栄することができたのかを著名人類学者が語る。全世界で大ヒットしているだけあって非常に面白い。ボリューミーだが、目からウロコの内容ばかりでどんどん読み進められる。