【2025年】「数学的思考」のおすすめ 本 201選!人気ランキング

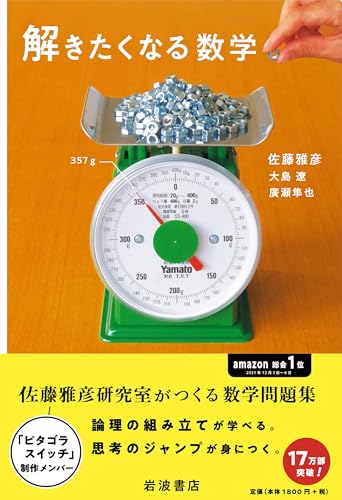

- 解きたくなる数学

- 数学的に考える力をつける本: 本質をつかむ 考えがまとまる 説明上手になる (知的生きかた文庫 ふ 34-1)

- 1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 (1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術)

- プログラミングのための線形代数

- 数学の真髄 ―論理・写像― (東進ブックス 大学受験)

- ハッとめざめる確率

- 総合的研究 論理学で学ぶ数学――思考ツールとしてのロジック

- FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

- 解法の突破口(第3版) (大学への数学)

- 億万長者だけが知っている教養としての数学世界一役に立つ数学的思考力の磨き方

「ピタゴラスイッチ」制作メンバーによる新しい数学問題集が登場。魅力的な写真とグラフィックを用いた23題の問題は、数学が苦手な人も楽しめる内容で、論理的思考や新しい考え方を学ぶことができる。中学生以上の読者に向けて、考える楽しさを提供する一冊です。著者は佐藤雅彦をはじめ、プログラマーの大島遼と廣瀬隼也。

本書は、数字や計算を使わずに数学の本質を「コトバ」を通じて学ぶ新しいアプローチを提案しています。数学は物事の本質を整理し、論理的に考える力を養う学問であり、その力を身につけることでコミュニケーション能力も向上するとしています。著者の深沢真太郎はビジネス数学教育家で、実践的な数学の活用法を通じて、論理的思考や伝える力の重要性を伝授します。

本書は、コンピュータに関わる全ての人を対象にした線形代数の参考書であり、専門的な知識を持たない読者にも理解しやすく線形代数の本質を伝えることを目的としています。内容は、ベクトルや行列から始まり、逆行列、固有値、コンピュータでの計算方法などを網羅しており、数学的な考え方を促進します。著者は東京大学出身の平岡和幸と堀玄です。

本書は、長岡先生の伝説的な夏期講習『数学的数学考究』を基にした数学参考書で、数理論理学の記号と方法を用いて数学の理解を深めることを目的としています。主に高校数学や大学入試問題を扱い、読者に新たな視点を提供する内容です。序文では、最初は難しさを感じるかもしれないが、理解を深めることで得られる喜びを強調しています。内容は理論編と演習編に分かれ、論理、量化記号、関数などのテーマを扱っています。

本書『ファクトフルネス』は、データに基づいた世界の見方を提案し、誤った思い込みから解放されることの重要性を説いています。著者ハンス・ロスリングは、教育、貧困、環境、エネルギー、人口問題などのテーマを通じて、正しい世界の理解を促進します。2020年には多くのビジネス書ランキングで1位を獲得し、100万部以上の売上を記録。ビル・ゲイツやオバマ元大統領も絶賛し、特に教育機関での普及が進んでいます。クイズ形式で誤解を解消し、ファクトフルネスを実践する方法も紹介されています。

自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。

オールカラーの愉快な入門書,待望の普及版 算数や数学なんて大きらい!そんな少年ロバートの夢のなかに、夜な夜な、ゆかいな老人「数の悪魔」があらわれ、真夜中のレッスンがはじまる。1や0のマジック。ウサギのつがいの秘密。パスカルの三角形。ホップする数や席がえの話。旅するセールスマンの問題…。だいじょうぶ。ここは夢の教室で、先生は数の悪魔。数学なんてこわくない。数の法則が目からウロコが落ちるようにわかるのだ。12夜にわたって、悪魔といっしょに、はてしなく不思議な数の世界を旅しよう。

数学的にマーケティングを学ぶのであれば絶対にこれ。というかこれくらいしか数学的観点でここまで詳しくマーケティングについて学べる書籍はない。森岡さんがどうやってUSJを立て直したのかが数学的な観点から学べる。「USJを変えたたった1つのこと」と合わせて読むことでマーケティングのいろはが身につくはず。

線型代数の最も標準的なテキスト.平面および空間のベクトル,行列,行列式,線型空間,固有値と固有ベクトル等7章の他,附録をつけ線型代数の技術が習熟できる.各章末に演習問題があり,巻末に略解を付す. はじめに まえがき 第1章 平面および空間のベクトル 第2章 行列 第3章 行列式 第4章 線型空間 第5章 固有値と固有ベクトル 第6章 単因子およびジョルダンの標準形 第7章 ベクトルおよび行列の解析的取扱い 附録I 多項式 附録II ユークリッド幾何学の公理 附録III 群および体の公理 あとがき 問題略解

本書は、大学初年級の理工系向けに書かれた線形代数のテキストで、全24章から成り、各章は要約、講義内容、演習問題で構成されています。基本的な実例や易しい例題を多く取り入れ、証明を省略せず丁寧に解説しています。章末には詳細な解答があり、独習にも対応。具体的な数ベクトル空間から始まり、抽象ベクトル空間の記述法や高度な内容も扱っています。著者は東京大学出身の数学者で、教育経験が豊富です。

本書は、科学雑誌ニュートンが制作した美しい数学パズルの図鑑で、60問の厳選されたパズルを収録しています。内容は「解く楽しみ」と「読む楽しみ」を提供し、図形パズル、数を使ったパズル、計算パズル、思考力を使うパズル、確率パズルの6章に分かれています。また、古典から最新の話題まで幅広く網羅されています。著者は東京農工大学名誉教授の小谷善行氏です。

ゲーム理論の最新理論を学ぶための決定版テキストが改訂され、「n人提携交渉問題」と「社会的選択とメカニズム・デザイン」の章が新たに追加された。著者は岡田章で、内容はゲーム理論の基本から応用まで幅広くカバーしている。

本書は、数学のさまざまなキーワードをビジュアルでわかりやすく解説した図鑑です。数学が得意な人も苦手な人も楽しめる内容で、古代の数から複素数、関数や方程式、図形、確率、統計まで幅広く紹介しています。また、数学の難問も取り上げ、興味深い問題を通じて数学の魅力を伝えています。全体は基礎編と発展編に分かれ、様々なトピックが網羅されています。

この書籍は、人類が暴力を根絶し平和に向かう可能性を探るもので、先史時代から現代までの歴史を通じて神経生物学や脳科学の知見を用いて人間の本性を分析しています。著者スティーブン・ピンカーは、文明化や人道主義革命を通じて平和化のプロセスを論じ、希望に満ちた未来のビジョンを提示しています。ニューヨークタイムズ・ベストセラーに選ばれています。

公務員試験における数的処理の重要性を強調した「ワニ本」第3版は、著者畑中敦子の解説力とLECの再現問題を活用し、受験生が得意科目にするためのテクニックを提供します。柔軟な思考力と迅速な判断力が求められる問題に対し、楽しく学べるキャラクター“小太郎”がサポート。合格に向けたトレーニングを通じて、論理的思考や事務処理能力を強化することが目的です。

不当解雇された玲斗は、腹いせに罪を犯し逮捕されるが、弁護士から依頼人に従えば釈放されると提案される。依頼人の女性は彼に「クスノキの番人」を命じ、その木には不思議な言伝えがあった。著者は東野圭吾で、数々の賞を受賞している。

この書籍は、中学数学の知識を用いて歴史的な数学の難問に挑戦する内容です。アルキメデスやディオパントス、ニュートン、オイラーなどの著名な数学者が関わった問題を扱っています。著者は東京大学卒業の小野田博一で、数学やチェスに関する豊富な経験を持っています。

本書は、ゲーム理論を初めて学ぶ人向けに、数式を最小限に抑え、わかりやすい言葉で丁寧に解説しています。個人や企業の行動を分析し、社会をモデル化するための理論として、統計学やプログラミングと同様に重要視されています。各章にはキーワードやまとめ、演習問題が含まれ、解説が必要な問題はWebページで提供されています。著者のWebサイトには追加の学習リソースもあります。目次には、戦略形ゲームや展開形ゲームなどの主要なトピックが含まれています。

この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。

本書は2022年4月からの新学習指導要領に対応した高校数学の入門書で、大学受験対策に最適です。考え方や公式を丁寧に解説し、基礎力をつけるための良問を精選しています。つまずきやすい点には注意やコメントがあり、学習しやすい構成となっています。

本書はリーダーに必要な「決断力」を高めるためのメソッドを紹介しています。早稲田大学の講義を基に、意思決定に関する理論や手法(ディシジョンツリー、経済性分析、ゲーム理論など)をケーススタディ形式で解説。人間の判断のクセやリスク認識についても触れ、ビジネスリーダーが質の高い決断を下すための知識を広くわかりやすく提供します。著者は内田和成氏で、ビジネススクールでの豊富な経験を基にしています。

現代数学を支える線形代数.本書は,ジョルダン標準形や,双対空間,商空間,テンソル積などを解説した,さらに進んだ線形代数を学びたい人たちのための教科書である.数学特有の「ことば」や「考え方」についても随所で説明.基本的例・問題も多数. ※本書について斎藤先生が「UP」にエッセイをご執筆されています.こちらのPDFファイルをご覧ください. 第1章 線形空間 体/線形空間の定義/線形空間の例/部分空間/次元/無限次元空間 第2章 線形写像 線形写像の定義/線形写像の例/行列表示/核と像/完全系列と直和分解 第3章 自己準同形 最小多項式/固有値と対角化/一般固有空間と三角化/巾零自己準同形とジョルダン標準形/行列式/固有多項式/応用:漸化式をみたす数列と定数係数線形常微分方程式 第4章 双対空間 双対空間/零化空間、再双対空間/双対写像/線形写像の空間 第5章 双線形形式 双線形形式/対称形式/エルミート形式/交代形式 第6章 群と作用 群/群の作用/部分群 第7章 商空間 well-defined/商空間の定義/商空間と線形写像 第8章 テンソル積と外積 双線形写像/テンソル積/線形写像のテンソル積/外積と行列式

本書は、ゲーム開発に必要な数学を「動かしながら学ぶ」ことを目的としており、ゲームエンジンUnityを利用して座標変換や当たり判定、レンダリングなどの数学的知識を実践的に学べます。著者はゲーム数学の授業を担当しており、数学が苦手な人でも理解できるように工夫されています。内容は、基礎的な物体の運動や立体物の作成から、基本的および高度な数学理論まで幅広くカバーしています。

教員養成における教科と学問の接続を目的とした、確率論の岡山大学版教科書です。小中高等学校の算数科数学科の教科内容から確率論が関わる様々な具体例が引用されています。

『マスカレード・ホテル』は、ホテルを舞台にしたミステリーで、警察官とホテルマンがタッグを組んで連続殺人事件に挑む話です。最初はお互いに反発し合う二人が、次第に信頼関係を築いていくところが面白いし、犯人が誰か最後まで予想がつかない展開に引き込まれました。登場人物の裏側に隠された思いや、ホテルという特別な場所でのドラマが印象的で、最後まで目が離せない一冊でした。

時間的制約があり変化する現場で、人はいかに意思決定を行うか。消防隊員、チェスチャンピオンらの調査から、人の隠れた能力を照射する。解説 本田秀仁 時間的制約があり変化する現場で、人はいかに意思決定を行うか。消防隊員、チェスチャンピオンらの調査から、人の隠れた能力を照射する。 解説 本田秀仁 === 火事の現場についた消防隊長は、消火と救助のどちらを優先すべきか瞬時に判断できる。優れたチェスプレーヤーは、厳しい時間制限の下でも最良の一手を導き出せる。大きなプレッシャーがかかり複雑に変化する現場で、人はいかにして自分の経験を活かし、意思決定を行うか。本書は、消防士、集中治療室の看護師、軍指揮官、チェスプレーヤーなどを調査し、豊富なエピソードから意思決定のメカニズムの解明に努めた。合理的選択の陰で見落とされてきた「直観」や「経験則」に焦点を当て、ダニエル・カーネマンにも影響を与えた、認知心理学者による画期的研究。文庫化に際し、新たに「序文」を付す。 === 消防士はなぜ数秒で最良の選択ができるのか? ダニエル・カーネマンにも影響を与えた、 認知心理学の画期的研究。 === 【目次】 謝 辞 序 文 第1 章 意思決定に関する人間の隠れた能力 第2 章 消防隊から学んだこと 第3 章 認知に基づく意思決定モデル 第4 章 直観と意思決定 第5 章 メンタルシミュレーションの力 第6 章 ビンセンズの撃墜 第7 章 メンタルシミュレーションと意思決定 第8 章 発想を転換する 第9 章 非直線的なアプローチによって問題解決する 第10章 見えないものを見る 第11章 ストーリーの力 第12章 メタファとアナロジー 第13章 真意を読みとる能力 第14章 チーム思考の力 第15章 論理的分析の力と論理主義の弊害 第16章 有能な者が意思決定に失敗するのはなぜか 第17章 結 論 監訳者あとがき 解説 直観から人間らしさを理解する(本田秀仁) 参考文献・索引ほか 謝 辞 序 文 第1 章 意思決定に関する人間の隠れた能力 第2 章 消防隊から学んだこと 第3 章 認知に基づく意思決定モデル 第4 章 直観と意思決定 第5 章 メンタルシミュレーションの力 第6 章 ビンセンズの撃墜 第7 章 メンタルシミュレーションと意思決定 第8 章 発想を転換する 第9 章 非直線的なアプローチによって問題解決する 第10章 見えないものを見る 第11章 ストーリーの力 第12章 メタファとアナロジー 第13章 真意を読みとる能力 第14章 チーム思考の力 第15章 論理的分析の力と論理主義の弊害 第16章 有能な者が意思決定に失敗するのはなぜか 第17章 結 論 監訳者あとがき 解説 直観から人間らしさを理解する(本田秀仁) 参考文献・索引ほか

論理学は見慣れない記号や式だらけで難しそう、というイメージを一新。いざというときに論理的になることができる能力を、インフォーマル・ロジック(非形式論理学)を通して身につける。 論証の教室 目次 はじめに 論理は重要なのか 執筆の経緯と本書の特色 本書の構成 第I部 論証の基本 第1章 論証とは何か 第2章 論証を評価する 第3章 代表的な論証形式 第II部 仮説と検証 第4章 アブダクションあるいは最良の説明への推論 第5章 仮説検証型論証 第III部 演繹と定義 第6章 論理語─演繹論理の基本的語彙 第7章 定義と論理 補論I 定義概念について 第IV部 帰納 第8章 帰納的一般化とその周辺 補論II 権威に訴える論証と対人論証 第V部 因果と相関 第9章 ミルの方法─原因を推論する 第10章 記述統計学と論証─観測されたデータについて何事かを主張する 1 あとがき 参考文献

学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。

この書籍は、古代ギリシャの「記憶術」と現代の脳科学を融合させ、著者が全米記憶力選手権で優勝するまでの1年間の成長を描いています。内容は、記憶力の特異な人々や熟達化のプロセス、記憶の技法についての章で構成されており、著者はジャーナリストのジョシュア・フォアです。彼のデビュー作はアメリカでベストセラーとなりました。

本書は、経済が縮小する中で短期的思考に陥る人々に対し、長期的思考の重要性を数理的に証明する内容です。著者の西成活裕は、目先の利益を優先することで技術の蓄積や次世代プロジェクトが疎かになる現状を指摘し、ビジネスに役立つ「四つの逆説の法則」を提唱しています。経営者や研究者にとって必読の書です。

証明を読んで理解し、証明問題を解く手がかりを提供することを目標として、論理的に整理した思考方法と証明技法を解説。問題解答付。 論理的に整理された思考方法と証明技法を解説。数学者が意識せず行っている証明のしかたを学べる。証明は数学を支える土台で、それを築くのは論理的思考です。論理的思考は広い意味でいえば日常生活を送るうえでも必要であり、数学の学びにおいては必要不可欠な要素です。さて、証明問題は論理的思考力を鍛えるよいトレーニングですが、みなさんも数学の証明問題を目の前にして、どこから手を付けてよいかわからず頭を抱えた経験があるのではないでしょうか。この本は、数学の本に書かれている証明を読んで理解し、自分で証明問題を解く手がかりを提供することを目標として、著者が論理的に整理した思考方法と証明技法を解説したものです。著者は証明すべき問題をその中の「キーワード」に着目して分類します。そしてそれぞれの場合にどの証明技法が使えるか、そのためにはどのように証明を始め、進めていくのがよいか、という証明の考え方について明確な指針を与えてくれます。数学者が意識せず行っている証明のしかたを、整理し、見事に言語化しています。数学を学ぶ学生や教師に限らず、数学に興味をもつ方々はみな、この本から有用な知見が得られるでしょう。数学の予備知識は2次方程式の解き方とピタゴラスの定理で十分です。[原著]How to Read and Do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes, 6th Edition, Wiley, 2014.(本邦訳では、Ch.15の末尾、Part II、Appendix B,Cおよび一部の練習問題を割愛) 第1章 数学的に真理であるとはどういうことか 1.1 本書の意図 1.2 証明とは何か 練習問題 第2章 前進後退法 2.1 後退過程 2.2 前進過程 2.3 証明の読み方 練習問題 第3章 定義と数学用語について 3.1 定義 3.2 すでにある知識を使う 3.3 数学用語 練習問題 第4章 量化詞1:構成法 4.1 量化詞「存在する」の扱い方 4.2 構成法の使い方 4.3 証明の読み方 練習問題 第5章 量化詞2:抽出法 5.1 量化詞「すべての」の扱い方 5.2 抽出法を用いる 5.3 証明の読み方 練習問題 第6章 量化詞3:特殊化 6.1 特殊化の使い方 6.2 証明の読み方 練習問題 第7章 量化詞4:入れ子の量化詞 7.1 入れ子の量化詞を含む主張を理解する 7.2 入れ子の量化詞を含む主張の証明法 7.3 証明の読み方 練習問題 第8章 主張の否定をどう書くか 8.1 NOT, AND, ORを含む主張の否定の書き方 8.2 量化詞を含む主張の否定の書き方 8.3 反例 練習問題 第9章 背理法 9.1 別の証明法が必要な理由 9.2 背理法をいつどのように用いるか 9.3 背理法の他の使い方 9.4 証明の読み方 練習問題 第10章 対偶法 10.1 対偶法をいつどのように用いるか 10.2 対偶法と他の証明法の比較 10.3 証明の読み方 練習問題 第11章 一意性の証明法 11.1 前進一意法 11.2 後退一意法 練習問題 第12章 帰納法 12.1 帰納法の使い方 12.2 帰納法の変形版 12.3 証明の読み方 練習問題 第13章 二者択一法 13.1 場合分け法 13.2 部分否定法 13.3 証明の読み方 練習問題 第14章 最大最小の証明法 14.1 最大最小の証明法の使い方 14.2 証明の読み方 練習問題 第15章 まとめ 15.1 前進後退法 15.2 構成法 15.3 抽出法 15.4 特殊化 15.5 背理法 15.6 対偶法 15.7 一意性の証明法 15.8 帰納法 15.9 二者択一法 15.10 最大最小の証明法 練習問題 付録I 離散数学からの証明の例 I.1 集合論の例 I.2 関数についての例 付録II 実解析からの証明の例 II.1 実数に関する例 II.2 数列に関する例 練習問題の解答 数学記号表 参考文献 訳者あとがき 索引

この書籍はゲーム理論の基本から応用までを扱っており、ナッシュ均衡や不完備情報のゲーム、長期的関係の構築、進化ゲーム理論など多岐にわたるテーマを紹介しています。著者の天谷研一は経済学の専門家で、ゲーム理論を用いた情報伝達とコミュニケーションの研究を行っています。

この書籍は、17世紀の数学者フェルマーが残した「フェルマーの最終定理」に関する謎を中心に、3世紀にわたる数学者たちの挑戦と、天才数学者ワイルズによる完全証明のドラマを描いた感動的なノンフィクションです。著者は科学書で高評価を得ているサイモン・シンで、翻訳は青木薫によるものです。

本書は、2015年4月から行列を学ばない高校生が大学に進学することを考慮し、行列未履修の学生向けに線形代数の入門書として企画されました。旧指導要領の数学Cに含まれる行列の内容を取り入れ、行列や行列式を3次までに限定して学習し、線形空間や線形写像、行列の対角化についても扱っています。練習問題とその解答も用意されており、理解を深める手助けをしています。本文は2色刷で、イラスト解説も豊富です。著者は元千葉工業大学教授の石村園子です。

「小倉数学」は、途中式が省略されず、教科書に載っていない証明も含まれており、中学数学でつまずいた人でも理解できる内容が好評の数学参考書です。2022年度の学習指導要領改訂に対応し、新テーマとして「仮説検定」「期待値」「パズル・ゲームの中の数学」を追加。定期テストや受験対策に最適で、数学1編と数学A編の2部構成になっています。

この書籍は、線形代数の知識を基に、群の理論を学ぶことを目的としています。アーベルやガロアに始まる群の本質を、具体例を通じて理解し、群の作用とその数学的表現を探求します。また、現代の物理学への応用例も紹介され、群やリー環の表現論についても学ぶことができます。内容は、群の基礎から具体的な群の構造、表現論の基礎まで幅広くカバーしています。著者は京都大学名誉教授の平井武氏です。

基礎~応用の豊富な演習と丁寧な解説で,ゲーム理論の考え方と問題を解く力が確実に身に付く。ウェブサポートも充実で独習にも最適。 基本から応用・発展まで,豊富な演習と丁寧な解説。本書の4つのステップ:要点整理→理解度チェック→演習問題→練習問題,を着実に進んでいくことで,ゲーム理論の考え方と問題の解き方を確実に身につける。ウェブでは解答・解説や追加問題などのサポートも充実。 はじめに(本書の使い方) 第1章 選択と意思決定 第2章 戦略ゲームとナッシュ均衡点 第3章 ダイナミックなゲーム 第4章 繰り返しゲーム 第5章 不確実な相手とのゲーム 第6章 交渉ゲーム 第7章 グループ形成と利得分配 第8章 進化ゲーム

本書は、同じ著者による『線形代数(改訂改題)』の問題集で、約320問の問題を収録しています。内容は「基本公式」「基本問題」「発展問題」「ヒント」「解答」で構成されており、演習の副読本として利用されることを目的としています。主なトピックには、ベクトル、平面図形、行列式、行列、1次変換、複素数が含まれています。

この書籍は、代数学の基礎である群論を初学者向けに丁寧に解説し、誤りに注意を払っています。第1版からの改訂版で、内容は集合論、群の基本、群を学ぶ理由、群の作用とシローの定理に分かれています。著者は東北大学と京都大学の名誉教授で、幾何学的不変式論や解析的整数論が専門です。

利害対立,紛争,国際協力,援助など,国際社会における人間・国家の行動と社会現象のメカニズムを,ゲーム理論から解き明かす。 国際協力を実現するために,人々のインセンティブと社会の仕組みをどのように考えればよいのか? 利害の対立,紛争,交渉,協力,貧困,援助など,国際社会におけるさまざまな人間・国家の行動と社会現象のメカニズムを,ゲーム理論の視点から解き明かす。 第1章 国際協力の課題と方法論:なぜゲーム理論の視点が有効なのか? 第2章 国際協力の難しさ:なぜ協力するのか? 第3章 対立と協力が混在する世界:どちらの結果に落ち着くのか? 第4章 多人数社会における相互依存関係:なぜ国際協力は難しいのか? 第5章 リスクと情報:不確実な状況にどう対応すればよいのか? 第6章 紛争と平和:なぜ紛争はなくならないのだろうか? 第7章 長期的な相互依存関係:平和が続くための条件とは? 第8章 地球環境問題:温暖化対策は何が有効なのか? 第9章 集団形成における対立と協力:多国間で協力して問題を解決するためには? 第10章 自由貿易交渉:自由化を進めるためには? 第11章 国際協力制度の形成:争いをなくすためのルールを作るには? 第12章 信頼:人間は対立を克服して協力できるか?

この本は、新課程に基づいた高校数学の内容を詳細に解説しており、特に重要なポイントは色刷りで強調されています。各章には実力を養成するためのゼミナールが設けられており、内容は以下の通りです: 1. 数ベクトル 2. 行列とその計算 3. 行列の基本変形 4. ベクトル空間 5. 線形写像 6. 計量ベクトル空間 7. 行列式 8. 固有値問題 9. ジョルダン標準形とその応用 10. 2次形式とエルミート形式 各章は理論と例題を交え、数学の基礎から応用までを網羅しています。

社会派ブロガー・ちきりんのベストセラーが大重版され、文庫化された本書は、自由で楽観的な生き方を提案しています。著者は、仕事やお金、人生設計について合理的に考えることで、今を楽しむ重要性を説いています。具体的なアドバイスとして、低い目標設定や自分基準での生き方、賢いお金の使い方、ストレスフリーな生活を推奨しています。著者は、過去に証券会社で働いた経歴を持ち、現在は執筆活動に専念しています。

本書は、数学専攻の東大クイズ王・鶴崎修功が、数学の面白さや実用性について語る内容です。数学がどのように日常生活や社会で使われているかを具体例を挙げて紹介し、数学への理解を深めることを目的としています。読者は、数学の美しさや楽しさに触れ、数学に対するコンプレックスを克服する手助けを得られるでしょう。

本書は、忘れた数学の知識を効率的に復習したい人向けに、高校数学の重要な公式や定理を解説しています。数学の知識は多くの分野で必要とされるため、学び直しやすい内容になっており、各項目の重要性を星5段階で評価、実生活での活用例も紹介しています。構成は中学数学から高度な統計まで多岐にわたり、リファレンスとしても利用可能です。著者は半導体業界での経験を持つエンジニアライターです。

この書籍は、線形代数が量子力学の現象をどのように表現するかを解説しており、数学と物理学の結びつきを探求しています。第1章では、ユニタリー作用素や自己共役作用素など、線形空間の基本的な理論を説明。第2章では、量子力学の入門として、スピン1/2の粒子や水素原子、運動量、角運動量などの概念を紹介しています。付録では、量子論理についての簡潔な解説が含まれています。

この書籍は、ゲーム理論の基本を簡潔に解説し、産業組織論や国際貿易論、労働経済学、マクロ経済学などの幅広い分野への応用例を紹介する入門書です。読みやすい訳文と新しい組版で復刊され、多くの読者に支持されています。内容は、完備情報と不完備情報の静学ゲームおよび動学ゲームに関する理論と応用を網羅し、練習問題や参考文献も充実しています。著者は、マサチューセッツ工科大学と慶應義塾大学の教授陣です。

本書は、信号処理や機械学習における線形代数の応用を重視した再入門書です。従来の線形代数の教科書が定理や証明に偏りがちで、実際の応用に対する理解が不足しがちな点を踏まえ、基礎から応用までを体系的に解説しています。第1~3章では基礎を学び、第4~8章では特異値展開やベクトル空間の概念を用いた具体的な問題解決方法を紹介。第9章では数値実験も行い、実践的な理解を促進します。著者は信号処理や画像診断の専門家で、実務経験を活かした内容になっています。

順列組合せ、場合の数、期待値、確率分布…効率よく未来を予測する&数字にダマされない方法。 1 確率の誕生(「確率」はギャンブルから生まれた! 確率が生まれた時代 ほか) 2 確率・統計の基本用語(役立つ確率と統計の用語を復習! 試行 ほか) 3 「場合の数」の基本(純粋な数学の世界は、現実世界と違う 「場合の数」とは何か? ほか) 4 ビジネスに生かす「確率」(ビジネスに生かすための確率とは? 宝くじの期待値 ほか) 5 いろいろな「確率」(身近な生活にひそむ確率と統計 起こり得ないことが起きるとき ほか)

本書は、大学院入試での線形代数の問題を基本から応用まで網羅した数学問題集で、理工系大学院進学を目指す人に必要な内容を提供しています。目次には、行列計算、連立一次方程式、ベクトル計算、固有値・固有ベクトル、線形空間・線形写像、そして線形代数の応用が含まれています。

本書は、現代人が高校数学を再学習するための教科書で、数学1、2、3、A、B、Cの内容を統合し、体系的に学べるように構成されています。日常生活に関連した題材を取り入れ、数学の実用性を実感しながら楽しんで学べる内容です。全ての主要な数学項目を網羅し、練習問題や充実した索引も備えています。著者は数学教育の専門家で、内容は数と式、方程式、不等式、平面図形、確率、三角関数など多岐にわたります。

本書は、数学を愛する会が発信する「数学大喜利」に基づいた作品で、数学の問題に対するユニークな解答を集めています。従来の「解答は一つ」という常識を覆し、無数の解答の面白さを伝える内容です。お題には「ケーキを三等分せよ」や「地球の直径を求めよ」などがあり、多様な解答が楽しめます。著者は数学の魅力を広める活動を続けており、SNSでのフォロワーも多いです。

本書『中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本』は、中学数学を効率的に復習できる内容で、2021年度の新学習指導要領に対応しています。社会人から中学生まで幅広い読者に向けて、重要なポイントを凝縮し、分かりやすく解説しています。各項目には要点がまとめられ、用語の理解を深めるための索引も付いています。購入特典として、特定の数学問題の解説PDFもダウンロード可能です。読者からは、わかりやすさや学び直しの効果に対する高い評価が寄せられています。

理工系全学科の新入生対象。問題量が豊富で、解説も丁寧なため一人で学習ができ、授業の予習・復習・試験対策に最適。 授業がいまいち理解できない学生向けのテキスト。理工系全学科の新入生対象。実際に学生に教えるうえで好評だったプリント教材をもとに、書き込み式で問題を解いていく演習書。問題量が豊富で、解説も丁寧なため一人で学習ができ、授業の予習・復習・試験対策に最適。 第1章 行列とは 1.1 行列の定義と演算 1.2 行列の積 1.3 正則行列・逆行列 第2章 階数(ランク)と求めよう 2.1 行列の基本変形 2.2 行列の階数 第3章 行列を使って方程式を解こう 3.1 連立一次方程式 3.2 斉次連立一次方程式 3.3 逆行列 第4章 行列式への第一歩 4.1 置換 4.2 行列式の定義 4.3 行列式の性質 4.4 行列式の展開 4.5 余因子を用いた逆行列の求め方 4.6 余因子を利用した連立一次方程式の解法 4.7 積の行列式 章のまとめ問題 例題の解答 練習問題の解答 章のまとめ問題の解答 索引

MITのストラング教授による線形代数入門書の邦訳が完成しました。この書籍は、世界中の大学で教科書として広く使用されており、高校数学から始めて演習問題を通じて線形代数の本質を学ぶことができます。内容は、ベクトルや行列、固有値、線形変換などを含み、具体的な応用事例を交えています。また、演習問題の解答や概念的な質問集も付いており、学生や研究者にとって必携の一冊です。

この教科書は大学の基礎科目としての線形代数学に焦点を当て、抽象的な概念をビジュアルに解説しています。内容はベクトル、行列、線形写像、行列式、連立一次方程式、ベクトル空間、ランク、固有値と固有ベクトル、内積、正規行列の対角化、ジョルダンの標準形など、多岐にわたります。新装版として、学習の流れに沿った構成になっており、親切な解説が特徴です。著者は川久保勝夫で、元大阪大学教授です。

本書は、意思決定論の入門書で、意思決定の方法や理論をわかりやすく解説しています。内容は不確実性下の意思決定、ゲーム理論、集団意思決定など多岐にわたり、数学的な難易度を抑えた構成になっています。経営に関する事例が多いものの、他の分野にも応用可能です。各章には演習問題と参考文献があり、独習や大学の講義にも適しています。著者は佐々木康朗教授です。

著者ネイト・シルバーは、米大統領選でオバマの勝利を的中させたデータアナリストで、情報の中から真実を見つけ出す統計分析理論や予測技法を紹介します。本書では、予測の成功と失敗、経済や気象予測の課題、テロリズムの統計学など多岐にわたるテーマを扱っています。シルバーは政治予測ブログを運営し、様々な分野での統計的見解を提供しています。

中学数学の基礎をしっかり学べる問題集が登場。15万部のロングセラー『中学校3年間の数学が1冊でしっかりわかる本』の問題集版で、丁寧な解説と実力を伸ばす演習問題が豊富。大人の学び直しや中学生・高校生の復習に最適で、親向けには教えやすい内容になっている。新学習指導要領にも対応し、切り離せる別冊解答や意味付き索引も付いている。購入特典として、特定の問題の解説PDFもダウンロード可能。

この書籍は全6巻からなり、中学・高校の数学を網羅し、大学数学への導入を目指した独習用の教材です。第1巻では、自然数や整数、有理数、無理数、実数の性質、式の計算、方程式の解法など初等数学の基本を解説しています。内容は、数の分類や演算、式の計算、方程式、不等式などを含み、著者は松坂和夫です。定評あるロングセラーの新装版です。

この書籍は、日常生活に不可欠な数学の定理を紹介し、数学的思考やセンスを磨くことを目的としています。定理は正しいことが証明されたもので、応用が容易なため、身近な事象を理解する手助けとなります。内容は、有名な定理から生活に役立つ定理、学校で学ぶ定理、問題解決に役立つ定理まで多岐にわたり、図解を用いてわかりやすく説明されています。著者は教育評論家の小宮山博仁氏で、学習参考書を多数執筆しています。

本書は、1958年に初版が刊行された線型代数学の基礎理論と概念を解説した参考書で、理工系の読者に広く支持されてきました。2006年に日本数学会出版賞を受賞し、2015年には新装版が発行され、読みやすさが向上しました。内容は、ベクトルや行列の演算、行列式、ベクトル空間、行列の標準化、テンソル代数など多岐にわたり、研究課題も含まれています。著者は佐武一郎で、数学教育に多大な貢献をした人物です。

『線型代数入門』の姉妹編としての総合演習書.基本事項に続き,各節ごとに基礎的な練習問題,各章ごとに多数の演習問題を配した.その一部は『入門』の不足分を補う形で,数値処理法の準備にもなる.全問解答つき,教科書・自習書に最適.

数学の世界に触れていると語りたくなるほどの「推し」に出会えるだろう。本書の多種多様な「好き」から数学の魅力を見つけよう。 数学の世界に触れていると語りたくなるほどの「推し」に出会えるだろう。本書の多種多様な「好き」から数学の魅力を見つけよう。 数学の世界に触れていると語りたくなるほどの「推し」に出会えるだろう。本書の多種多様な「好き」から数学の魅力を見つけよう。 _____________________________ 第1部 私の選ぶ「推し図形」 _____________________________ C3CPグラフのハミルトン性……藤沢 潤 正八面体が好きだ……前川 淳 向き付けされた超立方体……前原悠究 エルハート理論――格子点の数え上げ……中村勇哉 4次元を経由したメビウスの帯の描画……平澤美可三 円周上の点集合――数学オリンピック問題を題材に……近藤宏樹 Φグラフ……清水達郎 三葉結び目……境 圭一 K3曲面――最も平坦に近い非平坦な空間……服部広大 ポントリヤーギン曲面―― dim (X×Y) = dim X + dim Y が 成り立たない!……小山 晃 テンセグリティ構造……鳴川 肇 表現論のあるき方,ヤング図形のあそび方……西山 享 _____________________________ 第2部 私の選ぶ「とっておきの数式」 _____________________________ 正17角形の作図……谷口 隆 算術幾何平均に関する不変量……竹内慎吾 オイラーの公式とその応用……小関健太 五角数定理……渋川元樹 “名画”ナヴィエ-ストークス方程式――ある鑑賞法……坂上貴之 ハミルトンの最小作用の原理……柴山允瑠 岡の上空移行の原理……濱野佐知子 ガウスのTheorema Egregium……山田澄生 寺尾の分解定理……吉永正彦 準同型定理……中岡宏行 Donaldson-二木不変量の交点数公式……尾高悠志 全微分可能性とアーベル変形について……澤野嘉宏 連続体仮説……依岡輝幸 Dedekind環のイデアルの素イデアル分解……縫田光司 同期現象と蔵本モデル……千葉逸人 _____________________________ 第3部 私の選ぶ「好きな予想」 _____________________________ 結び目補空間予想……市原一裕 ヒルベルトの第10問題の仲間たち……木原貴行 掛谷予想――掛谷集合のハウスドルフ次元……新井仁之 φ4場の理論のtriviality……原 隆 ζ関数……阿部知行 (強)指数時間仮説……小野廣隆 Brunn-Minkowski不等式……高津飛鳥 Alon-Tarsi予想……伊藤 稔 アバンダンス予想……權業善範 岩澤主予想――p進世界での代数と解析の邂逅がもたらすもの……原 隆 COLUMN 予言、仮説、そして予想……砂田利一

「数学的思考」に関するよくある質問

Q. 「数学的思考」の本を選ぶポイントは?

A. 「数学的思考」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。

Q. 初心者におすすめの「数学的思考」本は?

A. 当サイトのランキングでは『解きたくなる数学』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで201冊の中から厳選しています。

Q. 「数学的思考」の本は何冊読むべき?

A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。

Q. 「数学的思考」のランキングはどのように決めていますか?

A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『探求――エネルギーの世紀 [普及版]上』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/4115bGCsSpL._SL500_.jpg)

![『ふたたびの確率・統計[1]確率編』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51Z3y1fKPOL._SL500_.jpg)

![『線形代数学[新装版]』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41brtA3ln+L._SL500_.jpg)

![『[ポケットMBA]ロジカル・シンキング 互いに理解し、成果につなげる! (PHPビジネス新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51fR1higP5L._SL500_.jpg)

![『ハイレベル数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C[ベクトル]の完全攻略<改訂版> (駿台受験シリーズ)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41WphHl9RYL._SL500_.jpg)