【2025年】「クリティカルシンキング」のおすすめ 本 183選!人気ランキング

- 改訂3版 グロービスMBAクリティカル・シンキング

- 新版 考える技術・書く技術 問題解決力を伸ばすピラミッド原則

- クリティカルシンキング 入門篇: あなたの思考をガイドする40の原則

- 大学生のためのクリティカルシンキング:学びの基礎から教える実践へ

- グロービスMBAクリティカル・シンキング コミュニケーション編

- 世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく

- ロジカル・シンキング (Best solution)

- グロービスMBA集中講義 [実況]ロジカルシンキング教室

- 最強の思考法で試練や試験に打ち勝つ クリティカルシンキング トレーニング77

- 悩む力ー天才にすら勝てる考え方「クリティカル・シンキング」

この書籍は、ビジネスに必要な論理的思考力を豊富な演習と事例を通じて学ぶことを目的としています。斬新な発想や機会の発見、効果的なコミュニケーション、集団意思決定、説得・交渉・コーチングのスキル向上を促し、成功をつかむための手助けをします。内容は論理の構造化や思考の基本姿勢、現状分析、因果関係、仮説検証などを含む構成になっています。

バーバラ・ミントが著した本は、コミュニケーション力を向上させるための文章の書き方を紹介しています。内容は、書く技術、考える技術、問題解決の技術、表現の技術の4部構成で、特にピラミッド構造を活用した文書作成法に焦点を当てています。また、構造がない状況での問題解決や重要ポイントのまとめも含まれています。

〈入門編/実践篇〉クリティカルシンキングの理解・体得への王道。思い込みや常識を超える思考の技術を身につける。 現代をよりよく生きるために「よい思考」が必要。大切なのは、よく考えようとする「態度」である。頭の良し悪しでは決まらない。「ものの考え方」自体を系統的に解き明かし、実用的な思考力を身につけるための方法を解説。 「ものの考え方」自体を学ぶ機会がこれまでにあっただろうか。本書は,現代をよりよく生きるために必要な「ものの考え方」,すなわち「クリティカルシンキング」を系統的に学習するためのテキスト。提示された「原則」や,豊富な練習問題を通じ,自ら考えようとする態度や習慣を身につけるためのガイドとして最適である。 1章 クリティカルな思考とは何か、いかに学べばよいのか 1 はじめに 2 クリティカルな思考とは何か? 3 クリティカルな思考を伸ばすための実用的アプローチ 4 本書の構成 5 本書の使い方 2章 ものごとの原因について考える 1 はじめに 2 原因推測ということばを整理しておこう 3 原因の選択 4 因果関係を決定する規準 5 原因─結果について結論をくだす際の落とし穴 6 真の因果関係を決定するための方略 3章 他人の行動を説明する 1 はじめに 2 内的原因か外的原因かの判断──立方体モデル 3 原因の重要性の推論 4 原因を決める際の落とし穴 5 原因帰属を改善する 4章 自分自身を省察する 1 はじめに 2 自己奉仕バイアス 3 自己欺瞞の有用性 4 帰属の正確さを高める 5 認知的不協和 6 他者への印象づけ 7 自分自身について合理的に考える 5章 信念を分析する 1 はじめに 2 信じる? それとも疑う? オカルト信念の強固さ 3 自分自身で体験することの強烈さ 4 確率判断を支える二つのヒューリスティクス 5 偶然と確率を正しく理解する 6 間違った信念は強められてしまう クリティカルシンキングのための原則 【考えてみよう】の解説 推薦図書 事項索引 引用文献

基礎的なアカデミックスキルズを習得しながら,批判的思考の育成,評価,教育や研究における実践での活用方法を学べるテキスト。 アカデミックスキルズと批判的思考を同時に学べるテキスト。前半では,スキルの育成に焦点を当て,論証や情報リテラシー,統計といった思考の土台となる手法やスキルを伸長させる読解・論述方法を解説。後半では自己・他者評価,協同活動や教育実践の場面での応用について扱う。各章「練習問題」と「振り返り課題」を収録。 はじめに 第1章 批判的思考:なぜ大切なのか、そしてそれは何なのか 1.なぜ批判的思考力は大切なのだろうか 2.批判的思考力とは何だろう? 3.批判的思考のプロセス 第2章 批判的なマインドセットを育む:論証を読み解く 1.論証とは 2.論証における主観性,客観性,曖昧さ 3.レトリック 4.問いを出すアプローチ 第3章 情報(デジタル)リテラシー 1.情報リテラシー:定義および批判的思考との関係 2.情報を探す 3.情報の管理と整理 4.剽窃と著作権 第4章 データの分析と結果の解釈 1.異なる種類のデータ情報とその分析 2.データの解釈 3.倫理 第5章 批判的思考スキルを身につける:批判的に読む 1.目的を持って読む 2.関連情報を確認する 第6章 書くことを通して批判的思考を育成する 1.課題の性質が批判的思考スキルを発揮する能力に影響を与える 2.課題のためのライティング 3.課題の計画を立てる 4.オンライン評価と批判的思考 第7章 ライティングを分析する 1.自分が書いたことを振り返る 2.内省 3.文体と文章構造を再検討する 4.レポートの主な内容を構造化する 5.編集とチェックという事務的な仕事 第8章 批判的に評価する 1.批判的に評価する 2.批判性を認識する 3.規準に基づいた評価 4.ブログやWikiの批判的思考を評価する 5.標準化された批判的思考テストの使用 第9章 批判的思考のコミュニティ 1.協働的に活動する 2.学びの共同体 3.協同的な活動において解決すべき問題 4.アクションラーニング 5.オンラインでの協働学習 第10章 教育の現場における批判的思考 1.職業能力育成のための背景文脈の重要性 2.背景文脈の分析のプロセス 3.分析の継続 4.専門的な成長をふりかえる 日本語版推薦図書 索引

この本は、世界最高峰の経営コンサルティング会社で教えられている問題解決の考え方を、中高生向けに身近なストーリーとイラストを交えて解説しています。問題を小さく分けて考えることで解決策が見えてくることを学び、自ら考え行動する力を育む内容です。目次では、問題解決能力の習得、原因の見極め、目標設定と達成方法についての章が設けられています。著者は、経済を専攻した後にマッキンゼーでの経験を持つ渡辺健介氏です。

本書は、体系的かつシンプルなロジカル・コミュニケーション技術を習得することを目的としています。著者たちは、訓練を通じて誰でもこの技術を身につけられると確信しています。内容は、伝えることの重要性や論理的思考の整理、構成技術に関する具体的な方法を提供しています。著者は共にマッキンゼーでの経験を持ち、コミュニケーション戦略やトレーニングに従事しています。

この書籍は、論理的思考や説得力を高めるための基本的なルールやフレームワークの活用法を紹介しています。主な内容は、結論を明確にし、理由を考え、事実と意見を区別し、全体を見て漏れをなくすことです。また、思考を加速させる方法や、問題解決のステップも説明されています。著者はグロービスの教授で、ビジネス戦略や管理会計の専門家です。

本書は、経営者やマネジャーを目指す若者に必要なクリティカルシンキングを紹介しています。この思考法は、組織の判断や問題解決において重要であり、コンサルティングや金融、IT業界の採用試験、公務員試験でも頻出です。内容は「資料解釈」「文章理解」「論理構造把握」「判断推理」「論証」の5章からなり、実践的なスキルを身につけるためのトレーニングを提供します。著者は日沖健で、経営戦略のコンサルタントとして活動しています。

この書籍は、メンタリストDaiGoが提唱する思考法を紹介しており、仕事や人間関係、メンタル面での成長を促す内容です。目次には、クリティカル・シンキングのメリットや「ソクラテス式問答法」、正しい思考を養うトレーニング、他人を操作するための思考法などが含まれています。著者は慶應義塾大学卒のメンタリストで、心理学をテーマにした著書が多数あります。

問題解決力や創造性の出発点ともなる「クリティカル・シンキング」をやさしく学ぶ、学生だけでなく社会人にも役に立つ入門書!! 問題解決力や創造性の出発点ともなる「クリティカル・シンキング」をやさしく学ぶ、高校生や大学生、あるいは一般の社会人にも役に立つ入門書!! 論理的な議論や意見表明に必須の要素「根拠」「論拠」「裏付け」「反駁」「限定」「主張」を系統的に統合(システム化)する「トゥールミン・モデル」(今、ベストセラーとなっている『独学大全』(ダイヤモンド社)でも取り上げられている、イギリスの分析哲学者スティーブン・トゥールミンが提唱した議論レイアウト)を使ったクリティカル・シンキングの実践的な練習を紹介!! 《本書の構成》 第一部でクリティカル・シンキングには論理的思考のために考えられたトゥールミン・モデルが有効であるということを解説し、第二部でトゥールミン・モデルを使ったクリティカル・シンキングの実践的な練習。そして、本書の巻末付録(サプルメント)としてトゥールミン・モデルを使ったクリティカル・シンキングを英語でドリルできるようになっています。 《クリティカル・シンキング(Critical Thinking)とは?》 「クリティカル・シンキング」は、日本では、「批判的思考」と訳されることもあり、「批判的」というと、他人の揚げ足を取ったり、相手を誹謗中傷したりすることかのように誤解されがちだが、「クリティカル・シンキング」はそういう考え方ではない。「他人」だけでなく「自分自身」にも目を向け、自分以外の人達の多様な意見や考え方に耳を傾けながら、自分や他人の考えていることを精査することで、自他の考えの論理性を高めていく思考方法のことである。 はじめに 第一部 クリティカル・シンキングの基本を知ろう 第1章 今なぜクリティカル・シンキングなのか――「ポスト真実」に対抗して 第2章 クリティカル・シンキングとは 1.クリティカル・シンキングをする人・しない人 2.クリティカル・シンキングの定義 3.クリティカル・シンキングに必要な要素 第3章 クリティカル・シンキングにトゥールミン・モデルを活かそう 1.トゥールミン・モデルとは 2.トゥールミン・モデルの適用 第4章 トゥールミン・モデルとコンテクスト 第5章 さまざまなトピックをトゥールミン・モデルで考えてみよう 第6章 フェイク・ニュースを撃退しよう 第二部 クリティカル・シンキングを実践しよう 第1章 「根拠」に関するクリティカルな眼 第2章 「論拠」に関するクリティカルな眼 第3章 「裏付け」に関するクリティカルな眼 第4章 「反駁」に関するクリティカルな眼 第5章 「限定」と「主張」に関するクリティカルな眼 おわりに あとがき 引用および参考文献 【巻末付録】Critical Thinking using the Toulmin Model

学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。

〈入門編/実践篇〉とをキーワードに、適切な根拠に基いた論理的で、偏りのない思考へ導く。 信じるにたるとするものを見極め,自分の進むべき方向を決断し,問題を解決する生産的思考がクリティカル思考だ。メタ認知とマインドフルな態度を軸に学習,問題解決,議論の際の<クリシン>思考を身につける本。 好評の<入門篇>に続く<実践編>。たんに懐疑や批判のための思考ではなく,信じるにたるとするものを見極め,自分の進むべき方向を決断し,問題を解決する生産的な思考がクリティカル思考である。メタ認知とマインドフルな態度を支柱に,学習,問題解決,意志決定,議論の際の<クリシン>思考を身につける本。 6章 自分は何を知っているかを知る 1 はじめに 2 メタ認知 3 何を学ぶべきかについて考える 4 なぜ「わかったつもり」になってしまうのか 5 十分勉強したかどうかを知る 7章 問題を解決する 1 はじめに 2 「問題」とは何か 3 効果的な問題解決へのアプローチ 8章 意思決定をする 1 はじめに 2 システマティックな意思決定モデル 3 意思決定が間違っていたことがわかったとき 9章 良い議論と悪い議論 1 はじめに 2 「議論」の定義 3 二つの議論の形式を概観する 4 演繹的議論を評価する規準 5 帰納的議論を評価する規準 6 誤った論法 10章 エピローグ 1 省察的思考としてのクリティカル思考 2 アクティブな思考としてのクリティカル思考 3 問題解決の中でのクリティカル思考 クリティカルシンキングのための原則 【考えてみよう】の解説 推薦図書 事項索引 引用文献

本書は、経営環境の変化に対応して加筆・修正され、注目のビジネス・トピックスが増補されています。MBAコースで学ぶ経営理論とビジネス用語を体系的に網羅しており、内容は経営戦略、マーケティング、アカウンティング、ファイナンス、人・組織、IT、ゲーム理論・交渉術の7部構成です。

この書籍は、10年後に後悔しないためのキャリアマネジメントについての指南書です。内容は、キャリアの位置づけや自己満足度を分析し、自己実現に向けた戦略を立てる方法を解説しています。また、実際のキャリア事例を通じて学ぶことができます。著者は村尾佳子で、経営学の専門家として多くの講義やNPO活動にも関与しています。

本書は「ロジックツリー」と「PAC思考」を通じて、問題解決や論理的思考を強化する方法を解説しています。ロジックツリーを活用することで、視点力や論理力を高め、マネジメントや創造性を向上させることができます。また、PAC思考は前提、仮定、結論の関係を評価し、論理の整合性をチェックするフレームワークで、実生活やビジネスシーンでの応用方法を具体的な事例を交えて紹介しています。著者は外資系コンサルタントで、ビジネス思考のフレームワークを提唱し、研修や講義を行っています。

「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる。練習問題多数収録の実用的入門書。 「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる能力である。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる能力である。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 構造図で明晰な思考へ! 正しい推論/正しくない推論を見分けるための「思考力」は生まれ持ったセンスでは決まらない。推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につく能力なのだ。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 === 第1章 「推論」としての「考える」こと 1・1 「推論」の基礎を知る 「論理的に考える」とは/推論の確実さ/理由表示語と結論表示語/「認識根拠」と「存在根拠」 1・2 「推論」の理解をもう一歩進める 推論と条件文/少し複雑な推論/理由からの推論と、仮定からの推論 第2章 推論の構造 2・1 推論の基本構造 構造図/文と主張/基本理由、中間結論、最終結論 2・2 構造把握のレベルアップ 複雑な推論の構造図/2種類の推論の混在/推論の主張化 2・3 推論の周辺 暗黙の前提/コメント 第3章 いくつかの気を付けるべきポイント 3・1 必要条件と十分条件 3・2 因果関係と相関関係 3・3 「割合」を考える 3・4 多義性 3・5 否定詞「……ない」の使い方 第4章 推論を評価する 4・1 存在根拠を与える推論の評価 4・2 認識根拠を与える推論の評価 練習問題解答・解説

「MBAマネジメント・ブック1」は、シリーズ累計145万部を突破したビジネスパーソン向けの教科書で、経営分野の必須科目を網羅しています。続編では、アントレプレナーシップ、サービス、テクノロジー、グローバル経営、組織変革・事業再生、エコノミクスの6つの科目を収録し、現代のグローバル化や不確実性に対応する内容となっています。各分野は、ビジネスアイデアやマーケティング戦略、技術の事業化、グローバル戦略、企業の持続可能な経営、経済学の基礎などが含まれています。

この書籍は、ビジネスパーソンの成長を加速させるための基礎トレーニングとスキルチェックを提案しています。著者たちは、論理思考力やコミュニケーション力、情報収集力など、どこに行っても通用するスキルを10項目にわたって解説しています。著者陣はグロービス経営大学院の教授や研究者であり、各自が多様なバックグラウンドを持っています。

秋月りすの4コマ漫画『OL進化論』を楽しみながら思考の技法を学ぶ。初心者のためのクリティカルシンキング超入門書。 「ものの見方・考え方」を、人気四コマまんが家・秋月りす氏のマンガ77編を楽しみながら身につけられる,画期的な本。心理学と論理学をベースに全くの一般人向けに書かれた「思考」の本。 秋月りすの4コマ漫画『OL進化論』を楽しみながら思考の技法を学ぶ。 初心者のためのクリティカルシンキング超入門書。 自分の周囲の人や種々の問題について,正確に理解し,自分の力で考え,適切な判断をしていくのがクリティカルな態度であり,その思考である。クリティカル思考は複雑化した現代社会に適応していく上でも必要となろう。本書では,ユーモアあふれる4コマ漫画を題材にわかりやすく楽しく身につけてもらうことをめざした。 はじめに 本書はこう読もう 序章 クリティカル思考とは ●「クリティカル」の意味 1.クリティカルに原因を推論する 2.クリティカルに何かを判断する 3.クリティカルに情報を選択する 4.クリティカルにいろいろ考える ●クリティカル思考の定義 1.クリティカル思考とは 2.事実と意見を分ける――クリティカル思考のための準備 3.議論を分析する――クリティカル思考のための第一歩 1章 推論の仕方は妥当か ●クリティカルに推論するとは? ●クリティカルに推論するやり方 1.あてはまらない例はないか? 2.一緒に変化するか? 3.四分割表で考える 4.四分割表「的に」考える 5.共通点と相違点に着目すれば 6.一致と差異に組織的に着目する 7.誰のせいかを考える 8.誰のせいかを「じっくり」考える ●因果関係を検討する上での留意点 1.一つの結果はいろいろな原因から生じる(1) 2.一つの結果はいろいろな原因から生じる(2) 3.一つの結果はいろいろな原因から生じる(3) 4.一つの結果はいろいろな原因から生じる(4) 5.一緒に変化したら因果関係と言える? 6.結果が原因で結果をひきおこす? 7.偶然という可能性も忘れずに 8.こうなることは初めから分かっていた? ●前後論法のもつ罠 1.変化したのは何のせい? 2.他にも出来事がなかった? 3.時間がたっただけじゃないの? 4.極端な状態はもとに戻る ●間違った議論のいろいろ 1.理由が理由になってるの? 2.あんなヤツに何が言えるんだ? 3.お前なんか簡単に倒せるよ 4.似てるからきっと同じだよ 5.そのままどんどん転がっていく? 6.シロじゃなければクロだ! 7.経験者は正しい? 2章 根拠としての「事実」は正しいか ●クリティカルに「事実」を検討するとは? ●事実検討の基本的スタンス 1.あなたの常識が一般の常識? 2.体験談そのものは事実だとしても…… 3.記憶とは事実とは限らない 4.情報の歪み方にはパターンがある 5.専門家の意見だから信じるの? 6.数字なら信用できる? ●スキーマによる事実の歪み 1.スキーマを通してものを見る 2.スキーマは情報をつなぎ,意味づけるための枠組み 3.スキーマによって同じ情報が違う意味にもなる 4.スキーマは未知・未確認の部分を埋める 5.スキーマは情報の取捨選択をガイドする 6.スキーマを見直すか,スキーマにこじつけるか ●偏った事実を「事実」とする過ち 1.一部分の事実から全体を推測する 2.偏ったサンプルが誤った結論をつくり出す 3.先入観に合う事実を見つけ出す 4.当たってないケースには注意が向きにくい 5.めだつ×めだつ=関連? 6.一面性の出来事に注意 7.欲しい情報だけを集め,欲しくない情報は無視するバイアス 8.反証となりうる情報も探せ ●「事実そういう人か」の検討 1.人を見るときのスキーマに気づこう 2.型にはまった固定観念 3.身近な人はさまざまだけど,遠い人は一くくり 4.そういうことをしたのはそういう人だから? 5.状況でもあり,個人でもある……かも 6.行為者と観察者の視点は違う 7.役割と個人は必ずしも同じではない 3章 クリティカルシンカーへの道 ●クリティカルシンカーの特性 1.クリティカルシンカーはものごとを疑う 2.クリティカルシンカーは思考の落とし穴を知っている 3.クリティカルシンカーは柔軟である 4.クリティカルシンカーは客観的である 5.クリティカルシンカーは単純化しない 6.クリティカルシンカーはあいまいさに耐える ●クリティカルに生活しよう 1.ものごとを他の面からもみるためには 2.ポジティブ思考に気をつけよう 3.後知恵から脱却するためには 4.要するにマインドフル 5.ちょっとクリシン――ちょっとクリティカルシンキング 6.あっからクリシン――「あっ」から始めるクリティカルシンキング 7.ユーモア精神で行こう!! おわりに──今日から始めるクリティカル思考 本書を読んだ人のための今後の読書案内 秋月りすから一言

この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。

本書は、論理的思考力を鍛えるためのツールとして注目されるクリティカルシンキングについて紹介しています。思い込みや習慣から脱却し、混迷の時代に必要な思考法を学ぶことが目的です。目次には、クリティカルシンキングの定義や方法、自己疑念の技術、問題解決、論理展開、メディアリテラシーなどが含まれています。著者は経営コンサルタントの吉岡順次氏です。

本書は、リーダーに必要な10のスキルを提示し、個人だけでなくチームとしての成果を重視する重要性を説いています。具体的なスキルには、環境理解、会計知識、組織文化の理解、目標設定、プランニング、段取り、伝達、セルフマネジメント、習慣づけ、メンバー育成が含まれ、これらを磨くことで、将来にわたって通用するリーダーシップを身につけることが目指されています。著者はグロービス経営大学院の専門家たちです。

この書籍は、日本人がロジカルな表現を苦手とする理由を探り、効果的なライティング技術を身につけるための方法を提供しています。序章では誤解を解き、各章で読み手の関心を引くためのOPQ分析、メッセージの整理、ロジックの展開、文書の構成を解説。終章では日常のメールを通じてこれらの技術を実践する方法を提案しています。著者の山崎康司は経営コンサルタントで、ビジネス思考やライティングに関する教育を行っています。

本書は、現代における情報過多の中で重要なクリティカル・シンキングの基本概念や歴史、必要な知識・スキルを解説しています。著者は、熟考と理性的な意思決定が豊かな人生をもたらすとし、指導者向けに実践的な教え方を紹介。クリティカル・シンキングを教育に組み込む方法や評価の仕方についても触れ、クリティカル・シンキング文化の形成を目指す内容です。

この書籍は、ポーターやブルー・オーシャン、破壊的イノベーションなどの主要な戦略理論を網羅し、混迷の時代における経営戦略の教科書として位置づけられています。内容は基本編と理論編に分かれており、経営戦略の基本や競争の経済性、伝統的な戦略理論、グローバル・ネットワーク時代の環境と戦略について解説しています。著者は相葉宏二氏で、豊富なコンサルティング経験と教育歴を持つ専門家です。

この書籍は、組織の目的を達成するための「人」と「組織」のマネジメントに焦点を当て、旧版『MBA人材マネジメント』を基に、個の活かし方や多様性、ワーク・ライフ・バランスといった新たな視点を取り入れている。内容は、組織設計や人材育成に関する章を含み、実践例も紹介されている。著者は慶應義塾大学の教授で、組織行動やイノベーションに関する研究を行っている。

本書は、家庭で子どもの思考力、判断力、表現力を育むための具体的なアクティビティを年齢別に提供する内容です。著者はクリティカル・シンキングの重要性を強調し、情報を分析し、疑問を持つ力を育てる方法を解説しています。特に、グローバル社会で必要な思考力を身につけるための実践的なアプローチが紹介されており、親や教師にとって役立つ内容となっています。

『考える技術・書く技術』のワークブック下巻は、ビジネスプロフェッショナル向けの実践テキストで、上巻で習得した基本スキルを応用する内容です。エクササイズを通じて明快なロジックで分かりやすい文章を書く力を養います。著者のバーバラ・ミントはマッキンゼー社の初の女性コンサルタントで、ピラミッド原則を用いた文書作成法を教えています。山崎康司は経営コンサルタントとして、ロジカル思考や表現の教育研修を行っています。

遺伝子組換え作物、乳がん検診、地震予知……現代社会に生きる上で必要不可欠な科学技術と、私たちはどう向き合えばよいのか。理系人間にも文系人間にも必須の、自分の頭で考えぬく力を身につける、まったく新しいスタイルの「練習帳」。 ユニット1 遺伝子組換え作物 背景説明 ユウさんの議論 遺伝子組換え作物は推進するべきだ タクミさんの議論 遺伝子組換え作物は推進するべきではない スキル1 議論を特定する 知 識1 予防原則 コラム1 思いやりの原理 ユニット2 脳神経科学の実用化 背景説明 タクミさんの議論 脳神経科学は実用化のための研究を推し進めるべきではない アスカさんの議論 脳神経科学の成果はどんどん実用に使われるべきである スキル2 三段論法と妥当な推論 知識2-1 原因推定の方法 知識2-2 EBM コラム2 推論のタイプ ユニット3 喫煙を認めるか否か 背景説明 ユウさんの議論 喫煙が有害だという根拠はなく、有害だとしても禁止を押し付けるのは 個人の自由の侵害である アスカさんの議論 喫煙は有害であり、個人の自由は問題とならない スキル3 暗黙の前提の明示化 知識3-1 自由主義とパターナリズム 知識3-2 統計リテラシー コラム3 逆・裏・対偶 ユニット4 乳がん検診を推進するべきか 背景説明 タクミさんの議論 乳がん検診は早期発見に役立つし日本の乳がんによる死亡者数は 増えているから推進するべきだ チアキさんの議論 乳がん検診の有効性は科学的根拠があまりないしデメリットもある から推進するべきではない スキル4-1 対立点を整理する スキル4-2 リスク分析 知識4-1 二重盲検法 知識4-2 リスクコミュニケーション コラム4 協調原理 ユニット5 血液型性格判断 背景説明 チアキさんの議論 血液型性格判断は当たるし楽しい ユウさんの議論 血液型性格判断は根拠がなく有害である スキル5-1 定義の明確化 スキル5-2 社会調査の質を疑う 知識5-1 異文化コミュニケーションとしての科学コミュニケーション 知識5-2 社会的CT コラム5 藁人形論法 ユニット6 地球温暖化への対応 背景説明 タクミさんの議論 地球温暖化の原因と将来予測については異論があり、対応には慎重 になるべきである ユウさんの議論 地球温暖化は既に無視できない段階に至っており、早急な対策が必要 である スキル6-1 通約不可能な関係を避けるために スキル6-2 意思決定 知識6-1 シミュレーションの信頼性 知識6-2 レギュラトリー・サイエンス コラム6 論点ずらしの誤謬 ユニット7 宇宙科学・探査への公的な投資 背景説明 チアキさんの議論 宇宙科学・探査への公的な投資を推進するべきである ユウさんの議論 宇宙科学・探査への公的な投資を推進するべきではない スキル7 問題のフレーミングを疑う 知識7-1 科学コミュニケーション 知識7-2 科学技術政策の変遷 ユニット8 地震の予知 背景説明 アスカさんの議論 動物の異常行動や地震雲などの前兆現象は科学的に証明されて おり、地震予知のためにおおいに活用できる チアキさんの議論 動物の異常行動や地震雲で地震を予知できるというのは、単なる ニセ科学にすぎない スキル8-1 確証バイアスと利用可能性バイアス スキル8-2 四分割表と錯誤相関 知識8-1 科学的事実が確立するには 知識8-2 「予断」 の必要性 コラム7 対人論法 ユニット9 動物実験の是非 背景説明 アスカさんの議論 動物には人間と同種の権利があり、実験などにみだりに使っては ならない タクミさんの議論 人間は他の動物とは異なっており、これからも動物実験は続けて よい スキル9-1 二重基準と普遍化可能性テスト スキル9-2 自然さからの議論 知識9-1 カント主義 知識9-2 動物としての人間 コラム8 仮定をおいての推論 ユニット10 原爆投下の是非を論じることの正当性 背景説明 チアキさんの議論 原爆投下について論じることには意味がある アスカさんの議論 原爆投下について論じることには意味はない スキル10-1 実践三段論法 スキル10-2 メタCT —— クリティカルなのは本当によいことか 知識10 功利主義とマクシミン規則 コラム9 誤った二分法

この書籍は、ロジカル思考の重要性を説いています。ロジカル思考とは、問題の原因を特定し、結論を導くために情報を整理し、筋道を立てて考える能力です。著者は、これからの社会で生き抜くために、考える力、話す力、書く力を自分で育むことが重要だと強調しています。具体的な章構成では、ロジカル思考の定義や日常生活での鍛え方、思い込みの影響、心構えなどが紹介されています。著者は異文化コミュニケーションの専門家で、教育ディベートの普及活動にも取り組んでいます。

この書籍は、ロジカルシンキングを実生活やビジネスで効果的に活用するためのトレーニングブックです。読者が「なんとなくわかった」状態から「自信を持って考え、伝えることができる」ようにレベルアップすることを目的としています。内容は、主張の展開、因果関係の明確化、情報整理、合理的推論、問題解決、コミュニケーション、分析フレームワークの活用など多岐にわたります。著者は日沖健で、経営戦略のコンサルタントとしての経験を持っています。

この書籍は「成果につながる優しいロジカル・シンキング」をテーマにしており、論理的思考の目的は建設的な意見交換を促すことであると説明しています。具体的な事例を用いて「分析」「評価」「仮説」「選択」の4つの視点から論理思考の基本原理を解説しています。著者はグロービス経営大学院の教授、岡重文氏で、企業研修やコンテンツ開発に関わっています。

本書は、外資系コンサルタントが身につけるべーシックスキル30個を紹介し、職業や業界を問わず役立つ普遍的なスキルを提供します。新人からベテランまでが使える内容で、15年後にも通用する能力を身につけることを目的としています。著者は自身の経験と元コンサルタントへの取材を基に、実践的な技術や思考法、デスクワーク術、プロフェッショナルマインドを解説しています。

多くの一流企業で行なっている研修の内容がベースになっています。対話形式になっているので、本物の研修を受けているような臨床感を味わいながら、どんどん読み進めることができます。 1 なぜ理論的に考える必要があるのか?(ビジネスを「変える」ために論理思考力が必要になる ビジネスを「変える」にはより良いアイデアが不可欠 ほか) 2 論理思考は「言葉」である(論理には「言葉」が欠かせない 言葉とは境界線である ほか) 3 論理思考は「引き出す」である(ビジネスは「しまった」の思い思わせ合い アイデアを引き出すのはむずかしい ほか) 4 論理思考は「広げる」である(ゼロベース思考はむずかしい 広く考えるための論理思考とは ほか) 5 論理思考を実践してみよう(直感より多くのアイデアが出せればOK ツリーの3つの種類を知る)

本書は、シリーズ累計150万部のビジネスパーソン向け定番テキストを改訂したもので、マーケティング理論の基礎から応用までを体系的に学べます。内容にはセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、コミュニケーション戦略、ブランド戦略、マーケティングリサーチ、顧客経験価値などが含まれ、新たに「顧客経験価値とカスタマージャーニー」の章が追加され、企業事例も刷新されています。

楽しく頭を使って、「ロジカル脳」へ。すぐに役立つ、ずっと活かせる!さまざまな角度から論理的に考えられる。広く深く考えて原因や対策を見つけられる。相手を尊重しながら納得のいく説明ができる。 第1章 ロジカルシンキングってどういうこと? 第2章 頭をやわらかくしよう 第3章 いろいろな角度から考えよう 第4章 理由をロジカルに考えよう 第5章 ロジックツリーで広く深く考えよう 第6章 「なるほど!」と思ってもらおう

1999年に発売され、シリーズ累計145万部を突破した経営戦略の教科書が全面改訂されました。本書では、経営戦略の基本概念から最新の分析・実行ツールまでを包括的に網羅しています。内容は、基本コンセプト、実務に役立つフレームワーク、経営戦略の応用に分かれており、事業創造やグローバル経営、競争優位についても触れています。

本書は、ビジネスにおける論理的思考力を強化するための具体的な方法を示している。論理的思考の原理を理解した上で、3つのコアスキル「適切な言語化」「分ける・繋げる」「定量的な判断」をトレーニングすることが重要である。各スキルの習得方法や練習の仕方についても詳しく説明されている。著者は戦略系コンサルタントの波頭亮氏。

この本は、1000以上のフェルミ推定問題を解いた東京大学の学生たちが、その解法を体系化したものです。フェルミ推定の基本パターンと解法ステップを学ぶことで、効果的な思考トレーニングが可能になります。目次には、フェルミ推定の基本体系、コア問題、練習問題が含まれています。

メディア・リテラシーをアップデートせよ!「スマホの悪影響から子を守る」は正解じゃない。新時代の批判的思考と実践力を身につける メディア・リテラシーをアップデートせよ!「スマホの悪影響から子供を守る」は正解じゃない。ソーシャル・メディア、フェイクニュース、プラットフォーム資本主義の時代にこそ批判的思考が必要になる。新時代の批判的思考と実践力を身につける!本書の特徴○著者は、国連、ユネスコ、ユニセフ、欧州委員会、英国政府のコンサルタントを務めるメディア教育の第一人者○メディア教育の目的と原則を概説し、変化するメディア環境にどのように対応すべきか、具体的で実践的な教え方の戦略を提示○メディアと教育にかかわるすべての人の必読書1章(抜粋)若者たちは今や1週間のうち1日相当の時間をスマートフォンに費やし、少なくとも毎日150回はスマートフォンをチェックしている。モバイル機器、パソコン、タブレット、テレビも含めると、10代の若者は1日に約9時間、画面を見つめて過ごしているのだ。さらに、画面を閉じているときでさえ、メディアは、とくに広告やマーケティングのかたちで、私たちの視界に入り込んでくる。そして、私たちはたいてい、これらを疑うことなく受け入れている。コミュニケーションの多くがメディア化されたものであるという事実は、ほとんど注目されないのである。解説(抜粋) 水越伸本書の構成は次のようなかたちをとっている。まず現在のメディア環境を概観し、それに関わるメディア・リテラシーの現状と問題点を浮き彫りにする。次にメディア教育を幅広い社会的、学問的文脈のなかに位置づけ、伝統のなかで培われたメディア教育のエッセンスを生かしながら、デジタル・メディア、わけてもソーシャル・メディアに取り組んでいくための立ち位置と道具立てを確かめる。そのうえでソーシャル・メディアをめぐってどのような実践的教育が可能かを例示してみせる。最後に、GAFAなどプラットフォーム企業が台頭する状況に対して国家はどのように取り組むべきかという政策論的な絵図のなかで、メディア教育の今後の可能性と限界を指し示す。〔中略〕プラットフォーム企業が幅を利かせ、極端化した政治的意見がソーシャル・メディア上にはびこる現在のメディア環境を鷲づかみにしつつ、他方でメディア・リテラシーの陥った窮状を俯瞰的、かつ建設的に批判できる腕っ節がある人物は、イギリスのメディア教育においてバッキンガムをおいて他にいないのではないか。少なくとも、フェイクニュースやヘイトスピーチの時代にメディア・リテラシーが再び注目されているなどといって嬉々としている「その他一堂」とは、格が違う。痛快さというべきものを、私は読み終えて感じた。〔中略〕教育の現場で本当に大切なのは理論そのものではなく、その理論を使いこなし、人々に気づきと学びの機会を与えることだろう。バッキンガムはそれをやってみせてくれているのだ。〔中略〕長く読み継がれる古典となるだろう。 日本語版刊行に際して 序 1 変化するメディア環境 2 利害を超えて 3 メディア・リテラシーの限界 4 より大きな構図 5 批判的にいこう 6 いかに教えるべきか――落とし穴と原則 7 ソーシャル・メディアを概念化する 8 メディア教育の実践 9 実現できること 結び 原注 訳注 解説 水越伸

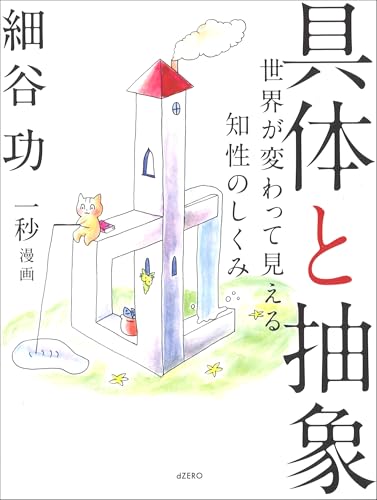

現代の「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。人の頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解く。 永遠にかみ合わない議論、罵(ののし)り合う人と人。 その根底にあるのは「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。 動物にはない人間の知性を支える頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解きます。 具体的言説と抽象的言説のズレを新進気鋭の漫画家・一秒さんの四コマ漫画で表現しています。 序 章 抽象化なくして生きられない 第1章 数と言葉 人間の頭はどこがすごいのか 第2章 デフォルメ すぐれた物まねや似顔絵とは 第3章 精神世界と物理世界 言葉には二つずつ意味がある 第4章 法則とパターン認識 一を聞いて十を知る 第5章 関係性と構造 図解の目的は何か 第6章 往復運動 たとえ話の成否は何で決まるか 第7章 相対的 「おにぎり」は具体か抽象か 第8章 本質 議論がかみ合わないのはなぜか 第9章 自由度 「原作」を読むか「映画」で見るか 第10章 価値観 「上流」と「下流」は世界が違う 第11章 量と質 「分厚い資料」か「一枚の絵」か 第12章 二者択一と二項対立 そういうことを言ってるんじゃない? 第13章 ベクトル 哲学、理念、コンセプトの役割とは 第14章 アナロジー 「パクリ」と「アイデア」の違い 第15章 階層 かいつまんで話せるのはなぜか 第16章 バイアス 「本末転倒」が起こるメカニズム 第17章 理想と現実 実行に必要なのは何か 第18章 マジックミラー 「下」からは「上」は見えない 第19章 一方通行 一度手にしたら放せない 第20章 共通と相違 抽象化を妨げるものは何か 終 章 抽象化だけでは生きにくい

ロジカルシンキングを法律を整理して理解するツールとして解説。新たに、事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法も加わる! ロジカルシンキングを法律を整理して理解するツールとして解説。新たに、事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法も加わる! 序章 なぜ法律をロジカルシンキングの視点からみるのか ──法律学におけるロジカルシンキング 第1章 論理的思考方法と説明方法――ロジカルシンキング総論 1 ロジカルシンキングの意味 2 狭義のロジカルシンキング 3 ロジカルプレゼンテーション 4 まとめ 第2章 論理的思考と図表作成の方法――狭義のロジカルシンキング 1 狭義のロジカルシンキングの思考方法 2 狭義のロジカルシンキングの図表作成手法 第3章 法律学におけるロジカルシンキング――MECE・法的三段論法・リーガルマ インド 1 法律学におけるMECEのフレームワークとなる基礎概念・用語 2 法律学におけるロジカルシンキング・プレゼンテーションの基本――法的三段論法 3 法律学全体をカバーする基本理念――リーガルマインド 4 法律学におけるロジカルシンキングの重要性 第4章 民法・私法の基本原則と民法典の体系――民法の全体構造 1 民法の基本原理──民法の三大原則とその変容 2 信義誠実の原則(信義則)と権利濫用禁止の原則 3 民法典の構造──パンデクテン構造 4 民法におけるMECEのフレームワーク 5 民法におけるMECEを用いたフレームワークのまとめ 第5章 時系列に基づく民法の体系──民法各論 1 はじめに――民法における成立要件から対抗要件 2 契約の成立要件 3 契約の有効要件 4 契約の効果帰属要件 5 契約の効力発生要件 6 対抗要件 7 まとめ COLUMN① 教科書の読み方 第6章 法律の構造と条文の読み方――条文の形式的な意味 1 法令・条文の形式的意味の理解の必要性 2 条文の形式的意味の理解のために必要な知識 3 条文の形式的意味の確定から実質的意味・適用範囲の確定へ 第7章 条文解釈の方法──規範の実質的内容の検討 1 法解釈と条文解釈の意義 2 法的三段論法と条文解釈 3 法律要件と法律効果 4 条文解釈の身近な具体例 5 条文解釈の一般理論 COLUMN② 民法の歴史と民法を作った人々 第8章 法的文章の作成方法──ロジカルプレゼンテーション 1 ロジカルプレゼンテーション総論 2 ロジカルプレゼンテーションの内容に関する必要条件 3 ロジカルプレゼンテーションの方法に関する必要条件 第9章 ロジカルシンキングに基づく答案作成──事例の図式化と答案構成の手法 1 事例を図式化する方法 2 答案構成の方法 COLUMN③ 答案作成に関するポイント あとがき――法律学習のポイント 事項索引

本書は、「論理的思考」だけでなく「論理+感性」の思考法、特に「クリティカル・シンキング」を紹介しています。これは自分の考えを客観的に検証し、より良い結論を導くための方法です。著者は、ストーリーを通じてこの思考法を楽しく学べるように工夫しており、読者は課題解決に挑戦しながらスキルを身につけることができます。全体を通して、論理と感情を融合させた思考法の重要性が強調されています。

メンタリストDaiGoの初の料理本では、食とメンタルの関係を科学的に解説し、体に良い食材を7つのテーマ(美肌、ダイエット、脳、集中力、ストレス、アンチエイジング、腸)に分類。後半には、栄養素を破壊しにくい低温調理法を用いたレシピが紹介されており、健康的で美味しい料理を通じて前向きな人生を促進する内容となっています。

論理学は見慣れない記号や式だらけで難しそう、というイメージを一新。いざというときに論理的になることができる能力を、インフォーマル・ロジック(非形式論理学)を通して身につける。 論証の教室 目次 はじめに 論理は重要なのか 執筆の経緯と本書の特色 本書の構成 第I部 論証の基本 第1章 論証とは何か 第2章 論証を評価する 第3章 代表的な論証形式 第II部 仮説と検証 第4章 アブダクションあるいは最良の説明への推論 第5章 仮説検証型論証 第III部 演繹と定義 第6章 論理語─演繹論理の基本的語彙 第7章 定義と論理 補論I 定義概念について 第IV部 帰納 第8章 帰納的一般化とその周辺 補論II 権威に訴える論証と対人論証 第V部 因果と相関 第9章 ミルの方法─原因を推論する 第10章 記述統計学と論証─観測されたデータについて何事かを主張する 1 あとがき 参考文献

法教育を広げよう、小中高の教室に! クリティカル・シンキングを身に付けて21世紀の激変を生き抜こう! 日本では、選挙権の拡大、成年年齢の引下げ、裁判員対象者範囲の拡大、新学習指導要領による高校での新科目「公共」の導入などにより、法教育が大きな注目を集めています。 本書は、Colin Seale,Thinking LIKE A Lawyer: A Framework for Teaching Critical Thinking to All Students の全訳です。著者は、クリティカル・シンキングを中核に据えた法教育の普及活動を全米で行っています。 本書で対象としている法教育は、小学校・中学校・高校での法教育です。監訳者が中心となり、「読みやすく、かつ正確で分かりやすい日本語」を重視して、リーガル・マインドの中核であるクリティカル・シンキング(批判的・分析的思考)を生徒に教えるための枠組みを具体的に提供する、貴重な示唆に富む内容となっています。 はじめに 第1部 クリティカル・シンキングのギャップを埋めよう! 第1章 落ちこぼれを乗り越えた私の半生! 第2章 クリティカル・シンキングとは? 第3章 法教育におけるギャップとは? 第2部 リーガル・マインドとは? 第4章 クリティカル・シンキング革命とは? 第5章 法教育プログラムとは? 第6章 多面的な分析とは? 第7章 多面的な分析の威力とは? 第8章 失敗を分析する! 第9章 調査と情報収集の仕方とは? 第10章 和解と交渉の仕方とは? 第11章 競い合わせよう! 第3部 クリティカル・シンキング革命の起こし方とは? 第12章 法教育プログラムをうまくやってみよう! 第13章 やる気が空回りしないようにするには? 第14章 クリティカル・シンキング:教育現場での決め球! 第15章 単なる試験勉強を超える:「テスト勉強」を逆手に取ろう! 第16章 家族みんなでクリティカル・シンキングをもり立てよう! 結論 クリティカル・シンキングを身に付けた生徒たちは21世紀を生き抜く!

この書籍は、Excelの効果的な使い方を紹介し、作業効率を大幅に向上させるテクニックを提供しています。基本操作から便利な関数、データ分析、グラフ作成、印刷機能の活用まで幅広くカバーしており、誰でも簡単にマスターできる内容です。著者はExcel研修の専門家で、実践的なノウハウを通じて一生役立つスキルを身につけられることを強調しています。

この書籍は、効果的なスライド作成やグラフ・チャートの描き方を解説しており、シンプルなスライドにするためのテクニックを紹介しています。内容は、スライドの基本構成、視覚化のためのグラフ・チャート作成方法、シンプルさを追求するためのヒント、そして練習問題を含んでいます。著者は、コンサルティング業界での経験を活かし、わかりやすいスライド作成を教えてきた専門家です。

本書は、行動理論やリーダーシップの各種理論、経験学習を含むリーダーシップ開発について網羅した内容で、理論を実践に移すためのコツを模擬授業形式で伝授しています。目次は理論編と実践編に分かれており、リーダーシップの変遷や組織行動、リーダーシップの磨き方と発揮方法を扱っています。

本書では、プログラミングとロジカルシンキングの類似性を探求し、プログラミングを通じてロジカルシンキングを習得する方法を提案しています。プログラミングは最適な手順を作成し、意図した通りにシステムを動かすこと、ロジカルシンキングは目的達成のために筋道を考え計画的に実行することに共通点があります。著者は、明確で誤解のない表現がロジカルシンキングの核であり、これを身につけることで日常のコミュニケーションも改善できると述べています。内容は共通点の紹介やプログラミング思考、ロジックツリーの使い方、コミュニケーション技術などを含んでいます。

ネットニュース,ブログ,雑誌,広告,広報誌……発信者の意図に敏感な,賢い読み手を育てる小・中学校向けの指導教材。本書では,世の中にあふれるさまざまなを,正しくとらえ自分の目で吟味するための読解方略を体験的に学べます。批判的思考力を発揮してを読む能力は,PISA型学力でも求められている力です。 エクササイズ編 第1章 批判的思考力を発揮して「読む」とは 1.1 情報の信憑性を評価する授業の実際 1.2 ビジュアル化された情報の危険性 コラム01「自分の目」で確かめる コラム02 何に対して「批判的思考力」を発揮するのか 第2章〈混成型テキスト〉の信憑性を評価する読解方略 2.1 読解方略の3つの階層 ●「情報の信憑性」を評価するための読解方略10 第3章「読解方略10」の実践的活用 3.1 読解方略を使って〈混成型テキスト〉を読んでみる 第4章 読解方略を使って批判的思考力を高めるエクササイズ ●エクササイズの紙面ガイド ●タッケルンファミリー紹介/実施にあたっての留意点 0 消費税引き上げのニュース 1プランターの色と成長速度 2元野球選手の教育論 3防災ポスター 4 最も売れた曲ベスト5 5読書のアンケート 6ウォーキングでレッツ健康 7魔法のサプリメント 8引退のニュース 9逆立ちとおもしろさの関係 10人気の携帯会社 11宿題まとめサイト 12サッカー選手人気ランキング 13春のお楽しみ会 14清潔検査のアンケート 15めざせ,二重跳び名人級 16天候別のドライブのリスク 17カードゲームの大流行 18満点塾のテスト結果 19ももの収穫量レポート 20自転車事故に気をつけよう 教師用解説 コラム03 相関関係と因果関係 コラム04 平均点だけでは比較できない 第5章 エクササイズの展開例 5.1 1単位時間での実施モデル 5.2 情報に接する日常的な態度について コラム05 情報を不審に思ったらどうしたらよいか コラム06 事実と意見を見分ける 第6章 いつエクササイズを実施するか 6.1 総合的な単元に入る前の「意欲付け」として 6.2 総合的な単元や教科の「授業教材」として 6.3 「朝の時間」や「授業の開始10~15分」など,帯時間を用意して 6.4 教師が教材研究する資料として コラム07 SNS などの身近な情報の確かめ方 理論編 第7章 本研究の位置付け 7.1 テクストの種類 7.2 テクストを読解する手順と各学問領域の関係 7.3 メディア・リテラシーの視座から見た枠組み 7.4 〈混成型テキスト〉の信憑性を評価する読解力の育成とは コラム08「 自分の物語を生きる時代」に 第8章 国語科教育からのアプローチ 8.1 国語科教育の概観(学習指導要領とのかかわり) 8.2 〈混成型テキスト〉で発揮する批判的思考力 8.3 国語科教科書にある〈混成型テキスト〉 8.4 国語科教育における〈混成型テキスト〉の実践例 8.5 国語科教育における〈混成型テキスト〉の整理 コラム09 授業でファクトチェック(事実確認)を重視する 第9章 算数・数学科教育からのアプローチ 9.1 算数・数学科教育の概観(学習指導要領とのかかわり) 9.2 数学科教育における批判的思考 9.3 算数・数学科の教科書にある〈混成型テキスト〉 9.4 算数・数学科教育における〈混成型テキスト〉の実践例 第10章 他教科からのアプローチ 10.1 社会科の概観(学習指導要領とのかかわり) 10.2「 総合的な学習の時間」の概観(学習指導要領とのかかわり) 10.3 技術・家庭科の概観(学習指導要領とのかかわり) 10.4 その他,教科横断的な教育実践 第11章 本書が採択した方法論 コラム10 人工知能による情報発信の時代に

偏った認識や歪んだ思考を生み出す過程を多角的に分析。実用的なクリシン知識と技術を提供。 不思議現象の主要トピックを概観しつつ,人が偏った認識や歪んだ思考を生み出す過程を多角的に分析。非クリティカルな考え方に警鐘をならし,実用的なクリシンの知識と技術を提供。擬似科学問題の基本知識が身につけられる。 不思議現象(超自然現象:weird things)の主要トピックを概観しつつ,人が偏った認識や歪んだ思考を生み出す過程を多角的に分析。典型的に見られる非クリティカルな考え方に警鐘をならし,実用的なクリシンの知識と技術を提供。認知心理学,科学哲学,論理学の知見を提供。擬似科学問題を考える基本知識が身につけられる。

この書籍は、日経文庫ビジュアル版の改訂版で、現代の不透明な時代における思考法を提供します。著者は、ロジカル・シンキングを基に、幅広いシナリオを考慮し、問題解決のための「正しい答えの導き方」を示しています。内容は、論理的思考の基本から問題解決、コミュニケーション技術、訓練法まで多岐にわたり、特に若手ビジネスパーソンや就活生に役立つ内容となっています。

戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力・・・・・・。32のキーワードの「何?」「なぜ?」「どう使う?」がすっきりわかる。 シリーズ累計25万部のロングセラー『地頭力を鍛える』著者が説く 戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力、無知の知、メタ認知・・・・・・ 32のキーワードの基本と使い方、 【WHAT:何?】【WHY:なぜ?】【HOW:どう使う?】 がすっきりわかる。 【主要目次】 Chapter1 基本の思考法を押さえる 戦略的思考:いかに並ばずに人気のラーメンを食べるか? ロジカルシンキング:誰が見ても話がつながっているか? 仮説思考:プロジェクトは「最終報告」から考える フレームワーク:良くも悪くも「型にはめる」 具体と抽象:思考とは「具体→抽象→具体」の往復運動 「なぜ?」:なぜ「Why?」だけが特別なのか? アナロジー思考:アイデアは遠くから借りてくる Chapter2 二項対立で考える 二項対立:二者択一はデジタル的、二項対立はアナログ的 因果と相関:雨が降れば傘が売れるが、傘が売れても雨が降るわけではない 演繹と帰納:「そう決まっているから?」「多くがそうだから?」 発散と収束:「落としどころありき」の思考停止はいけない 論理と直観:「論理」で守り、「直観」で攻める 論理と感情:できるビジネスパーソンは「使い分け」がうまい 川上と川下:「自ら考える力」は使いどころを見極める Chapter3 コンサルタントのツール箱 ファクトベース:「みんな言ってる」って、誰がいつ言ったのか? MECE:マッキンゼー流の十八番 ロジックツリー:「形から入る」ことで論理が身に付く 2×2マトリックス:コンサルタントが好きな4象限マッピング フェルミ推定:なぜコンサル、外資系金融の面接試験の定番なのか? Chapter4 AI(人工知能)vs.地頭力 地頭力:結論から、全体から、単純に考える 問題発見と問題解決:なぜ優等生は問題発見ができないのか? AI(人工知能):何ができて、何ができないのか? ビジネスモデル:「何を売っているか」ではなく「収益の上げ方」のパターン 多様性:思考回路の転換と「ニワトリと卵」の関係 未来予測:アマゾンは書店の代替ではない、と気づいたか? Chapter5 「無知の知」からすべては始まる 無知の知:自分を賢いと思ったらゲームオーバー 知的好奇心:地頭力のベース、考えることの原動力となる 能動性:「育てる」ではなく「育つ」 常識の打破:「常識に従う」ことで思考停止に陥ってはいけない 「疑う」こと:「信じてはいけない」(この本に書いてあることも) 認知バイアス:人間の目は曇っている メタ認知:気づくためには上から自分を見る Chapter1 基本の思考法を押さえる 戦略的思考:いかに並ばずに人気のラーメンを食べるか? ロジカルシンキング:誰が見ても話がつながっているか? 仮説思考:プロジェクトは「最終報告」から考える フレームワーク:良くも悪くも「型にはめる」 具体と抽象:思考とは「具体→抽象→具体」の往復運動 「なぜ?」:なぜ「Why?」だけが特別なのか? アナロジー思考:アイデアは遠くから借りてくる Chapter2 二項対立で考える 二項対立:二者択一はデジタル的、二項対立はアナログ的 因果と相関:雨が降れば傘が売れるが、傘が売れても雨が降るわけではない 演繹と帰納:「そう決まっているから?」「多くがそうだから?」 発散と収束:「落としどころありき」の思考停止に陥ってはいけない 論理と直観:「論理」で守り、「直観」で攻める 論理と感情:できるビジネスパーソンは「使い分け」がうまい 川上と川下:「自ら考える力」は使いどころを見極める Chapter3 コンサルタントのツール箱 ファクトベース:「みんな言ってる」って、誰がいつ言ったのか? MECE:マッキンゼー流の十八番 ロジックツリー:「形から入る」ことで論理が身に付く 2×2マトリックス:コンサルタントが好きな4象限マッピング フェルミ推定:なぜコンサル、外資系金融の面接試験の定番なのか? Chapter4 AI(人工知能)vs. 地頭力 地頭力:結論から、全体から、単純に考える 問題発見と問題解決:なぜ優等生は問題発見ができないのか? AI(人工知能):何ができて、何ができないのか? ビジネスモデル:「何を売っているか」ではなく「収益の上げ方」のパターン 多様性:思考回路の転換と「ニワトリと卵」の関係 未来予測:アマゾンは書店の代替ではない、と気づいたか? Chapter5 「無知の知」からすべては始まる 無知の知:自分を賢いと思ったらゲームオーバー 知的好奇心:地頭力のベース、考えることの原動力となる 能動性:「育てる」ではなく「育つ」 常識の打破:「常識に従う」ことで思考停止に陥ってはいけない 「疑う」こと:「信じてはいけない」(この本に書いてあることも) 認知バイアス:人間の目は曇っている メタ認知:気づくためには上から自分を見る

本書は、ビジネスに役立つ論理的思考法「ロジカル・シンキング」を図解でわかりやすく解説した入門書です。論理思考力やコミュニケーション力を強化し、関係者の理解を得るための方法を紹介しています。内容は基本概念から思考手法、便利なツール、フレームワーク、ニーズ把握、コミュニケーション技術まで多岐にわたります。著者は経営コンサルタントの今井信行氏で、実務経験を基にした具体的な解決手法を提供しています。

人を説得するためには論理的な思考法とレトリックが不可欠。本書にしたがって頭のトレーニングをつめば、論理的感覚が自然に身につく。あなたの日本語に磨きをかける確かな方法がここにある。 1 推論のトレーニング-論理学から(論理的に考えるための基本 論理学と日常言語の落差 推論の実際) 2 論証のトレーニング-レトリックから(立論と反論 レトリック的推論) 3 論証と反論(論証の型 準論理的論証 事実的論証) 4 誤謬推理と詭弁

メンタリストDaiGoが新たに公開した「頭脳開発ノート術」は、誰でも実践できる方法で、試験合格や目標達成、収入アップを目指すためのメソッドです。DaiGoは独自の4つのノートを用いて知識の応用力を鍛え、成功へと導くノート術を提案しています。内容は科学的に正しいノートのルールや、学習を効率化するためのさまざまなノートの使い方を紹介しており、成功する人生を手に入れるための手助けをします。

本書は、アイデアが評価されない理由を考察し、論理的思考(ロジカルシンキング)の重要性を解説しています。著者の北村良子氏は、アイデアを他人に納得させるためには論理が必要であると述べ、問題解決や情報整理に役立つ思考法を紹介します。内容は初心者向けに構成されており、イラストや会話を多く取り入れて理解を助ける工夫がされています。目次には、ロジカルシンキングの基本やコミュニケーションの向上方法、思考実験による訓練などが含まれています。

この書籍では、ユニクロや京セラなどの成功事業の立ち上げに必要な要素を分析しています。具体的には、アイデアの発見からビジネスプランの作成、人材や組織の構築、資金調達、成長戦略の策定まで、事業を軌道に乗せるための方法を解説しています。著者は堀義人で、グロービス経営大学院の学長です。

日本企業には戦略を実行できるリーダーが不足しており、36歳の変革リーダーが市場シェアを逆転させた実話を基に改革プロセスを描いたケースストーリーです。著者は三枝匡で、経営の実践や会社再建に豊富な経験を持っています。

『「やればできる!」の研究』は、スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授による成功心理学の古典的名著で、マインドセットが成功と失敗を左右することを論じています。著者は、成長マインドセットと固定マインドセットの違いを探り、教育、ビジネス、スポーツ、人間関係におけるマインドセットの影響を解説。20年以上の研究を基に、マインドセットを柔軟にする方法や、成功するための思考法についても提案しています。

本書は、「具体⇔抽象」という思考法を解説し、具体化と抽象化を行き来することで斬新な発想やコミュニケーションの改善を促進する内容です。基本的な動作から実践方法、トレーニング問題までを提供し、読者の思考力を向上させることを目指しています。著者はビジネスコンサルタントの細谷功氏で、思考力に関する講演や研修を行っています。

若手エンジニアのために、機械設計の基礎なる図形センスを鍛える演習本。 「を理解形状できない」「三次元的な空間をイメージできない」若手エンジニアのために、機械設計の基礎とな る図形センスを鍛える演習本。指定された空間に収まるように配置する演習を何度も繰り返し、形状認識力と空 間認識力を鍛え、幾何学のロジカルシンキングが身につく。

マインドフルネスとACTで思考と感情をコントロールすれば、恐れや不安から解放される。自信のなさと戦うのをやめて、行動しよう。 自信のなさと戦うのをやめ、マインドフルネスとACTでネガティブな思考や感情をコントロールしよう。恐れや不安と新たな関係を築けば、次の一歩を踏み出せる。 自信のなさと戦うのをやめ、マインドフルネスとACTでネガティブな思考や感情をコントロールしよう。恐れや不安と新たな関係を築けば、次の一歩を踏み出せる。

この書籍は、効果的な問題解決のための思考法を紹介しています。著者は、問題設定の重要性や「解ける問題」に向き合うことの意義を強調し、問題発見スキルや情報収集・分析の技術を解説しています。また、成功した企業の事例を通じて問題発見や創造のパターンを探り、実践的なトレーニングも提供しています。著者は学習塾の代表で、論理的思考を身につける方法を提案しています。

この書籍は、水と緑が脳に与える影響について、世界中の最新研究を基に解説しています。都会でも短時間でその効果を実感できることを紹介し、身近な自然との接触が脳に与えるポジティブな変化を探ります。目次では、ネイチャーニューロンの探求や、自然に触れる習慣の重要性、大自然の効果、都市生活者が自然の恩恵を受ける方法などが取り上げられています。著者は環境や健康に関する記事を執筆するフローレンス・ウィリアムズで、翻訳には栗木さつきと森嶋マリが関わっています。

さまざまな分野で用いられている論理学.本書は哲学系・数学系・情報系・言語系のいずれかに偏ることなく,その共通部分となる初歩の部分が身につくことを目指したテキストである.予備知識はいっさい仮定せず,一からていねいに解説する.具体例や演習問題も豊富. I 一階論理の統語論と意味論 第1章 予備知識 第2章 論理学とは何か 第3章 一階命題論理:統語論と意味論 第4章 二進法とデジタル回路 第5章 一階述語論理:統語論と意味論 第6章 タブロー II 一階論理の証明論 第7章 ヒルベルト流証明論 第8章 自然演繹 第9章 シーケント計算序論 第10章 ゲンツェン流シーケント計算 第11章 カット除去定理 第12章 タブロー式シーケント計算 第13章 健全性と完全性

この書籍は、MBAシリーズの人気タイトルが14年ぶりに大幅改定されたもので、財務会計と管理会計の基礎知識を一冊で学べます。内容には収益認識会計基準や国際財務報告基準、ESG、税務会計などが含まれ、経営課題の理解を深めることができます。目次は財務会計と管理会計の2部構成です。

ビル・オハンロンによる新装版の著書は、20世紀の心理療法家ミルトン・エリクソンの解決志向催眠療法を解説しています。エリクソンの革新的な技法を実技や事例を通じて紹介し、すべての心理臨床家が活用できるようにしています。本書は、クライエントの可能性を引き出し、変化を促すための実践的なスキルを提供する「催眠臨床エッセンシャルガイド」として位置づけられています。目次には、催眠の原則や実際、トランス現象、具体的な治療例が含まれています。

ロジカルシンキングの定番本と言えばこれ!学生のころ読んで感動した。MECEに考えるということはどういうことかが分かりやすく書いてある。就活対策としても使えるので学生にも是非読んで欲しいし、全てのビジネスパーソン必読の本でもある。少し古めの本であるが色あせない良本。

本書は、後悔しない人生を送るための「お金の使い方」を提案するベストセラーで、17万部を突破。経済学者や起業家からも高評価を得ており、人生を豊かにするための経験への投資を重視しています。著者は、貯金の目的や生き方について再考を促し、具体的なルールを示しています。主な内容には、経験にお金を使うこと、子供には早めに資産を与えること、人生の終わりを意識することなどが含まれています。著者は、経済的な豊かさだけでなく、充実した人生を送ることを強調しています。

いわゆる成功哲学的なよくある書籍ではなくて、宵越しの銭は持たず人生を最高に生き抜く価値観を植え付けてくれる書籍。人を選ぶ書籍ではあると思うが、自分自身の理想の生き方に思いっきりあてはまる内容で何度も読み返したい書籍。現代人にはこの生き方が合うと思っているので何かに縛られて辛そうにしていたり、思考停止でお金を稼いで日々四苦八苦したりしている人達に読んで欲しい。

この書籍は、無意識の心が他人の助けの必要性を常に監視し、誠実さが瞬時に変わるメカニズムを解説しています。著者デイヴィッド・デステノは、信頼の仕組みを研究を基に説明し、信頼の基本、無意識の影響、恋愛や権力との関係、誠実さを見抜く方法、そして自己信頼の重要性について探求しています。

この書籍は、多様なメディアを活用し、文章を通じてビジネスを推進する方法を解説しています。具体的には、読者を引きつける文章の書き方や、説得力のある主張、印象に残る表現、目的に応じた構成やトーン、わかりやすいセンテンスの作成などを豊富な例を交えて紹介しています。著者の嶋田毅は、戦略系コンサルタントを経てグロービスで出版局長を務めており、ビジネス文章の重要性を強調しています。

この文章は、大石哲之による論理的思考に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、論理的に考える、伝える、鍛える、実践するためのコツが4つの章に分かれて示されています。著者は株式会社ティンバーラインパートナーズの代表であり、コンサルタントを目指す人々を支援する活動も行っています。

本書は、現状を正しく認識し、意思決定の質とスピードを向上させるための方法を解説しています。思考や行動にメリハリをつけ、経営分析ツールを活用することを提案。目次は基礎編、指標編、ケーススタディの3部構成で、著者は東京大学修士課程修了の嶋田毅氏で、経営戦略や管理会計の講師も務めています。

フェルミ推定は、未知の数値を常識や知識に基づいて論理的に計算する戦略的思考を指し、単なる因数分解やコンサルティングツールではない。著者の高松智史は、この手法を用いてビジネスパーソンとしての能力を高める方法を解説しており、具体的な解法や実践的なトレーニング方法についても触れている。

この書籍は、企業の競争力を高めるための戦略とオペレーションの関係を探求しており、特に業務連鎖の視点から生産性を向上させる方法を提案しています。内容は、企業経営とオペレーションに関する基礎、オペレーションの5つのモジュール(CRMやSCMを含む)、およびオペレーション・エクセレンスへの取り組み方を紹介しています。著者は、戦略コンサルティングの専門家であり、実行支援を重視した結果を出すコンサルティングで評価されています。

この書籍は、バイアスを排除して本質を見極める思考法について解説しています。著者は、ゼロベースで考えることや問題設定を見直すことの重要性を強調し、合理的な思考を促進する方法を提案しています。各章では、具体的なアプローチや思考法が紹介され、人生や問題解決に役立つ内容となっています。著者は経済学の専門家であり、ノーベル経済学賞受賞者との関連もあります。

予備知識を仮定せず,数学基礎論の基本的結果とその技法やアイディアを広くていねいに解説した本格的教科書,待望の増補版.不完全性定理の意義,算術的完全性定理,ロビンソンによるモデル完全性の初歩事項や演習問題なども追加し,より充実した内容に. はじめに 数学基礎論の問題構制 本書の構成 I部 入門篇 第1章 1階論理入門 第2章 計算理論入門 第3章 不完全性定理 II部 基礎篇 第4章 「基礎篇」の準備 第5章 モデル理論 第6章 計算理論 第7章 集合論 第8章 証明論 付録A 補遺 付録B 演習略解 付録C 文献案内 Mathematical Logic Expanded Revised Edition Toshiyasu ARAI

この文章は、マーケティングとビジネス戦略に関する5つの章を要約しています。第1章では顧客視点の価値創造、第2章ではマーケティング戦略の練り上げ、第3章では潜在的ニーズの発掘、第4章ではIT時代のマーケティング手法、第5章では実行可能なビジネスモデルの構築について述べています。各章は、具体的な事例を通じてマーケティングの重要性と戦略を探求しています。

「クリティカルシンキング」に関するよくある質問

Q. 「クリティカルシンキング」の本を選ぶポイントは?

A. 「クリティカルシンキング」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。

Q. 初心者におすすめの「クリティカルシンキング」本は?

A. 当サイトのランキングでは『改訂3版 グロービスMBAクリティカル・シンキング』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで183冊の中から厳選しています。

Q. 「クリティカルシンキング」の本は何冊読むべき?

A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。

Q. 「クリティカルシンキング」のランキングはどのように決めていますか?

A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『グロービスMBA集中講義 [実況]ロジカルシンキング教室』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51kjOsY1MmS._SL500_.jpg)

![『[新版]グロービスMBAビジネスプラン』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41OdW6uijlL._SL500_.jpg)

![『[ポケットMBA]ロジカル・シンキング 互いに理解し、成果につなげる! (PHPビジネス新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51fR1higP5L._SL500_.jpg)

![『[改訂4版]グロービスMBAマーケティング』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41XMjaD44+L._SL500_.jpg)

![『[新版]グロービスMBA経営戦略』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41BPUX05CbL._SL500_.jpg)

![『Excel 最強の教科書[完全版] 【2nd Edition】』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51LT5W1ikNL._SL500_.jpg)

![『[新版]グロービスMBAファイナンス』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41WvAJR-j4L._SL500_.jpg)

![『[新版] MBAクリティカル・シンキング』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51yVmvzHxUL._SL500_.jpg)

![『[改訂4版]グロービスMBAアカウンティング』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51eg3J+wmWL._SL500_.jpg)

![『[練習問題アプリ付き]問題解決のためのロジカルシンキング』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51o5xV8-Q6L._SL500_.jpg)