【2025年】「判断力」のおすすめ 本 174選!人気ランキング

- チーズはどこへ消えた?

- 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え

- 「判断力」を強くする - 正しく判断するための14の指針 (ブルーバックス)

- マネジメント[エッセンシャル版] - 基本と原則

- HIGH OUTPUT MANAGEMENT(ハイアウトプット マネジメント) 人を育て、成果を最大にするマネジメント

- 究極の判断力を身につけるインバスケット思考

- 判断力: 判断と意思決定のメカニズム

- 世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく

- サバイバル決断力―「優柔不断」を乗り越える最強レッスン

- ビジネススクール意思決定入門

本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。

10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。

『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。

本書は、ドラッカー経営学の核心をまとめたもので、変化の時期における「基本」の重要性を強調しています。著者は、マネジメントの使命や方法、戦略について具体的に示し、読者に新たな目的意識と使命感を与えることを目的としています。ドラッカーは、ビジネス界に多大な影響を与えた思想家であり、様々なマネジメント手法を考察してきました。

インテル元CEOのアンディ・グローブによる経営書が待望の復刊。シリコンバレーの経営者や起業家に影響を与え続ける本書では、マネジャーが注力すべき仕事やタイムマネジメント、意思決定のポイント、効果的なミーティングの進め方など、実践的なアドバイスが満載。著名な経営者たちからも高く評価されており、マネジメントの基本原理を学ぶための重要な一冊となっている。

この本は、世界最高峰の経営コンサルティング会社で教えられている問題解決の考え方を、中高生向けに身近なストーリーとイラストを交えて解説しています。問題を小さく分けて考えることで解決策が見えてくることを学び、自ら考え行動する力を育む内容です。目次では、問題解決能力の習得、原因の見極め、目標設定と達成方法についての章が設けられています。著者は、経済を専攻した後にマッキンゼーでの経験を持つ渡辺健介氏です。

本書はリーダーに必要な「決断力」を高めるためのメソッドを紹介しています。早稲田大学の講義を基に、意思決定に関する理論や手法(ディシジョンツリー、経済性分析、ゲーム理論など)をケーススタディ形式で解説。人間の判断のクセやリスク認識についても触れ、ビジネスリーダーが質の高い決断を下すための知識を広くわかりやすく提供します。著者は内田和成氏で、ビジネススクールでの豊富な経験を基にしています。

この書籍は、社会で騙されないための自己防衛の方法を解説した社会心理学の名著です。著者ロバート・B・チャルディーニは、影響力のメカニズムを8つの章に分けて説明し、具体的な戦略や心理的原理をユーモラスに描いています。新訳版では、マンガや事例が追加され、現代の広告戦略や社会問題についても触れられています。読者は、プロの手口を理解し、賢い消費者になるための知識を得ることができます。

ページ数が多く読み切るには根気がいるが、中身は目から鱗の内容ばかり。知っておくだけど対人関係が有利に働く法則などが多く学べる。

人間関係の悩みが尽きない社会において、思考が動く考えられる本となっていました。自分自身の行動を社会に当てはめ参考にしていけるので自分にとってポジティブな内容でした

読みながら行動や考えを改められ、少しずつ自身に変化を感じられる素晴らしい書籍です!

誰もが知る名著なので一度は目を通しておくべきだが、内容は冗長で個人的にはあまりはまらなかった。重要度×緊急度のマトリクスの話が一番重要で、そこだけ理解しておけばいい気がする。緊急度は低いが重要度が高いタスクになるべく長期的な視点で取り組めるようになるべき。

本書は、組織の変革を目指す人々に向けたガイドで、特に「関係性」を重視したアプローチを提案しています。近年の「デジタルシフト」「ソーシャルシフト」「ライフシフト」により、従来の管理主義が通用しなくなった中で、組織が抱える問題を解決する方法を示します。著者は、組織のメンバー一人ひとりが関係性、思考、行動を改善することで、全体を変えていけると主張しています。また、実践的なメソッドや成功事例を通じて、読者に希望を与える内容となっています。著者の講演も多くの企業から依頼されており、実績も評価されています。

この書籍は、いい加減な人ほど生産性を向上させるための実用的なテクニックを紹介しています。時間、段取り、コミュニケーション、資料作成、会議、学び、思考、発想の8つのカテゴリにわたり、57の具体的な方法を提案しています。著者は羽田康祐で、広告業界とコンサルティングの経験を活かし、マーケティングやビジネス思考に関する知識を提供しています。

時間的制約があり変化する現場で、人はいかに意思決定を行うか。消防隊員、チェスチャンピオンらの調査から、人の隠れた能力を照射する。解説 本田秀仁 時間的制約があり変化する現場で、人はいかに意思決定を行うか。消防隊員、チェスチャンピオンらの調査から、人の隠れた能力を照射する。 解説 本田秀仁 === 火事の現場についた消防隊長は、消火と救助のどちらを優先すべきか瞬時に判断できる。優れたチェスプレーヤーは、厳しい時間制限の下でも最良の一手を導き出せる。大きなプレッシャーがかかり複雑に変化する現場で、人はいかにして自分の経験を活かし、意思決定を行うか。本書は、消防士、集中治療室の看護師、軍指揮官、チェスプレーヤーなどを調査し、豊富なエピソードから意思決定のメカニズムの解明に努めた。合理的選択の陰で見落とされてきた「直観」や「経験則」に焦点を当て、ダニエル・カーネマンにも影響を与えた、認知心理学者による画期的研究。文庫化に際し、新たに「序文」を付す。 === 消防士はなぜ数秒で最良の選択ができるのか? ダニエル・カーネマンにも影響を与えた、 認知心理学の画期的研究。 === 【目次】 謝 辞 序 文 第1 章 意思決定に関する人間の隠れた能力 第2 章 消防隊から学んだこと 第3 章 認知に基づく意思決定モデル 第4 章 直観と意思決定 第5 章 メンタルシミュレーションの力 第6 章 ビンセンズの撃墜 第7 章 メンタルシミュレーションと意思決定 第8 章 発想を転換する 第9 章 非直線的なアプローチによって問題解決する 第10章 見えないものを見る 第11章 ストーリーの力 第12章 メタファとアナロジー 第13章 真意を読みとる能力 第14章 チーム思考の力 第15章 論理的分析の力と論理主義の弊害 第16章 有能な者が意思決定に失敗するのはなぜか 第17章 結 論 監訳者あとがき 解説 直観から人間らしさを理解する(本田秀仁) 参考文献・索引ほか 謝 辞 序 文 第1 章 意思決定に関する人間の隠れた能力 第2 章 消防隊から学んだこと 第3 章 認知に基づく意思決定モデル 第4 章 直観と意思決定 第5 章 メンタルシミュレーションの力 第6 章 ビンセンズの撃墜 第7 章 メンタルシミュレーションと意思決定 第8 章 発想を転換する 第9 章 非直線的なアプローチによって問題解決する 第10章 見えないものを見る 第11章 ストーリーの力 第12章 メタファとアナロジー 第13章 真意を読みとる能力 第14章 チーム思考の力 第15章 論理的分析の力と論理主義の弊害 第16章 有能な者が意思決定に失敗するのはなぜか 第17章 結 論 監訳者あとがき 解説 直観から人間らしさを理解する(本田秀仁) 参考文献・索引ほか

学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。

本書は、意思決定論の入門書で、意思決定の方法や理論をわかりやすく解説しています。内容は不確実性下の意思決定、ゲーム理論、集団意思決定など多岐にわたり、数学的な難易度を抑えた構成になっています。経営に関する事例が多いものの、他の分野にも応用可能です。各章には演習問題と参考文献があり、独習や大学の講義にも適しています。著者は佐々木康朗教授です。

「意志の力」に関するベストセラーが文庫化され、目標を持つ人々に向けた内容です。著者ケリー・マクゴニガルは、意志力を磨くことで人生が変わると説き、潜在能力を引き出す方法や自制心の重要性について解説しています。心理学や神経科学の知見を基に、健康や幸福を高める実践的な戦略を提供しています。翻訳は神崎朗子が担当。

この文章は、ピーター・F・ドラッカーの著作の目次と著者情報を紹介しています。目次では、成果を上げるための能力や時間管理、貢献の方法、人の強みの活用、重要なことへの集中、意思決定の重要性などがテーマとして挙げられています。著者のドラッカーは、20世紀から21世紀にかけての著名な経営思想家で、マネジメントの主要な概念を発展させた人物です。また、上田惇生はドラッカーの友人であり、彼の作品を翻訳した経歴を持つ学者です。

時間に対する新たな視点が生まれる。人生の限られた時間をどう使うかについて考えさせられる一冊でした。時間を有効に使うだけでなく、無駄に見える時間も大切にする視点が新鮮で、日々の選択を見直すきっかけになりました。

限りある人生をいかに充実したものにするかについて学べる良書。仕事に追われていて時間がないビジネスパーソンに是非読んで欲しい。

この書籍は、経営者である稲盛和夫が自身の成功の基盤となる人生哲学を語ったもので、刊行10年目にして100万部を突破したロングセラーです。内容は、夢の描き方や実現方法、人間として大切なことについて述べており、トップアスリートたちも推薦しています。目次には、思いを実現させる法則、原理原則の重要性、心の磨き方、利他の精神、宇宙との調和などが含まれています。著者は京セラとKDDIの創業者であり、経営者育成にも力を入れています。

伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方に触れることのできる良書。

伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方にふれることができる。経営やビジネスの考え方というよりも哲学・道徳観点の話が多い書籍。なにかテクニック的なことを学ぶことはできないが人生を生き抜く上での指針になる。ぜひ読んで欲しい名著

厚切りジェイソンの著書『ジェイソン流お金の増やし方 改訂版』は、2024年9月13日に発行予定で、累計70万部を突破しています。本書では、日本人がなぜお金を貯められないのかを問いかけ、簡単に実践できる節約や投資の方法を紹介。全4章にわたり、支出の見直しや資産形成の重要性について述べ、多様なヒントが提供されています。また、著者はエンジニアであり、芸人としても活動する厚切りジェイソンです。続編『ジェイソン流お金の稼ぎ方』も2023年11月20日に発売予定です。

ある程度お金について教養のある人にとっては当たり前の内容なので読まなくてもいいが、お金について知らないことが多くて将来心配な人にとってはまず最初に読むといいかもしれない書籍。

この本は、セールスやマーケティングにおける顧客心理の重要性を30の法則で解説しています。著者は、テレビ通販での成功経験を基に、心理的トリガーを用いて営業成績を向上させる方法を示しています。具体的なエピソードを通じて、複雑な心理を理解しやすく伝え、読者が実践できる内容となっています。メンタリストDaiGo氏や世界一のセールスマン、ジョー・ジラード氏も推薦しており、実践的な知識を得るために読む価値がある一冊です。

この書籍は、ビジネスに必要な論理的思考力を豊富な演習と事例を通じて学ぶことを目的としています。斬新な発想や機会の発見、効果的なコミュニケーション、集団意思決定、説得・交渉・コーチングのスキル向上を促し、成功をつかむための手助けをします。内容は論理の構造化や思考の基本姿勢、現状分析、因果関係、仮説検証などを含む構成になっています。

新入社員の小笠原は、営業部での半年間、売上ゼロのダメ営業マンだったが、スーパー営業マンの紙谷と出会い、彼から11の営業の「魔法」を学ぶ。小笠原は成長しトップ営業マンに昇進するが、最後の魔法を教わる前に紙谷が姿を消してしまう。物語は、彼の成長と営業の真髄を描いたサクセスストーリーである。

この書籍は、就職テスト対策の定番であり、特にSPIテストの主要3方式(テストセンター、ペーパーテスト、Webテスティング)に対応しています。過去の出題傾向を踏まえた問題が収録されており、初心者でも理解しやすい講義形式の解説が特徴です。また、問題と解説が見開きで配置されているため、電子書籍版でも使いやすい設計になっています。内容は非言語、言語、性格検査の完全攻略を含み、就職活動をサポートするための情報が豊富に提供されています。

この書籍は、我慢して生きることの弊害を訴え、心療内科医の鈴木裕介が「自分らしい人生」を取り戻す方法を提案しています。多くの人が他人や社会のルールに縛られ、自分の感情を抑えている現状を指摘し、自己肯定感を高めるためには公平で安心な人間関係を築くことが重要だと述べています。また、「ラインオーバー」という考え方を通じて、心地よく生きるために不快なものから遠ざかることを勧めています。読者は、自分の価値観に基づいて生きるためのヒントを得られる内容です。

この本は、ビジネスにおける「余白」の重要性を強調し、論理的思考やデータ分析だけではなく、直感や感性を育てる方法を提案しています。著者は、余白を創造することで思考の幅を広げ、効果的なコミュニケーションや人間関係の構築、スピーディな意思決定を促進できると述べています。各章では、余白の概念を仕事や人間関係、コミュニケーション、自身のメンタルに応用する方法が詳述されています。最終的には、余白のあり方を自分自身で決めることの重要性が強調されています。

本書は、ビジネスに役立つ70の「フレームワーク」を紹介しています。フレームワークは、意思決定や問題解決、戦略立案などに使える共通の手法で、安定した品質で短時間に成果を出すことが特徴です。内容は、問題整理、組織・コミュニケーション、アイデア創出、計画作成、戦略策定、マーケティングなどの場面での具体的な使用方法を図解で解説しています。著者は福島正人と岩崎彰吾で、両者はコンサルタントとしての経験を持っています。

本多静六は、教授をやりながら節約に励み投資をして多額の財産を手にした人物。彼の人生は決して派手なものではなくて収入の一部を必ず貯金して触らないようにするというもの。その徹底した姿勢で巨額の富を築いた。そして「経済の自立なくして自己の確立はない」「職業の道楽化」などの名言を残し、今でも通用する仕事・お金に対する価値観を作り上げている。誰でもできる愚直な行動が述べられているので、お金に困っている人・不安な人はぜひこれを読んで本多静六氏の行動をマネして実践してほしい。

本書は、意思決定の「結論」よりも「プロセス」が重要であると主張しています。著者は、様々な失敗事例を通じて、判断の誤りや実行の失敗の原因を探求し、成功する意思決定プロセスの条件や実践的なガイドラインを示しています。リーダーやマネージャーにとって有益な洞察を提供し、従来の意思決定論を超えた人間行動論を展開しています。

本書では、メタ思考を実践するための「Why型思考」と「アナロジー思考」という二つの具体的な思考法を紹介し、それぞれのトレーニング問題を提供しています。問題を解くことで思考力を高めることを目指しており、著者はビジネスコンサルタントの細谷功氏です。

『孫子』は中国最古の兵書で、13篇から成り立っています。戦術と戦争の哲学が深く結びついており、戦争や人生の問題を広い視野で捉えています。この新訂版では、原文、読み下し文、現代語訳に加え、平易な注釈と重要語句索引が付されています。内容は、戦略、作戦、軍の動きなど多岐にわたります。

本書は、SPIのパソコン受検版であるテストセンターに特化した対策本です。2024年から実施企業が増加し、2022年10月からは自宅受検も可能になりました。テストセンター、ペーパーテスト、Webテスティングでは出題範囲が異なるため、特にテストセンター対策を重点的に行います。内容は受検の流れや効果的な対策、最新の問題傾向を含み、見開きで問題と解答を掲載することで使いやすさを追求しています。2027年度版として更新された情報を基に作成されており、幅広い受検者に対応しています。

本書は、アイデアが浮かばない、会議がまとまらない、意思決定に迷うといった悩みを解決するためのフレームワーク集です。70以上の手法が掲載されており、個人やチームで活用可能です。内容は問題発見、市場分析、課題解決、戦略立案、業務改善、組織マネジメント、情報共有に関するフレームワークを含み、使い方や活用のヒントも提供されています。すべてのフレームには記入例があり、PowerPointテンプレートとしても利用できます。

ビジネスフレームワークが図解で学べる。誰もが知っているビジネスでも実際にビジネスモデルは分からないことが多い。この書籍のビジネスフレームワークを一通り頭に叩き込んでおくことで色んなケースに応用が効く。

森岡さんの大ファンなので手に取ったが、他の書籍ほどの衝撃はなかった。個人のキャリアにフォーカスした書籍でまさに森岡さん自身が娘向けに届けるメッセージという建付けになっている。森岡さんの苦悩時代の話を知れたのは良かった。

本書は、管理職向けのマネジメント書で、リモートワークにも適した「識学」という組織論を紹介しています。識学は、組織内の誤解や錯覚を解消する方法を明らかにし、4400社以上が導入しています。著者は安藤広大で、若手リーダーや中間管理職に向けた具体的なノウハウを提供し、リーダーの言動の重要性を強調しています。

組織のトップとしてのあるべき姿を説く書籍。この本に書いてある内容は自分の想像するリーダー像と違いすぎて驚いた。確かに組織を大きくして社会にインパクトを与えるためにはこの本の中で書かれているリーダーの仮面が必要なのかもしれないが、私はそんなことまでしてリーダーで居続けて何が楽しいのかなと思ってしまう。旧式の企業にはハマるがこれからの時代にはハマらない考え方な気がする。自分自身も会社を経営する身として参考にしつつもこの本の中で語られているリーダーとは違う姿を模索したい

本書は、迅速かつ正確な決断が仕事や人生の成功に繋がることを強調しています。著者は、決断できない人とできる人の違いを明確にし、決断力を高めるための具体的な方法や習慣を紹介しています。決めるための基準や仕組みを持つことが重要であり、実践的なノウハウを通じて、読者がより効果的に決断を下せるようになることを目指しています。著者は経営コンサルタントとしての経験を活かし、個人やビジネスに役立つ知見を提供しています。

この書籍では、A4用紙に1件1ページを1分以内で書く「ゼロ秒思考」の方法を紹介しています。毎日10ページを書くことで思考力を鍛え、深く考える力を高めることができるとしています。内容は思考のヒントやメモの書き方、整理・活用法などに分かれており、著者は経営戦略の専門家である赤羽雄二氏です。

仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版! 仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版! 超高収益を生む「キーエンス思考」をChatGPTで"完コピ"「付加価値」を圧倒的なスピードで創造できる――。仕事の成果アップに結実させられるChatGPTビジネス書の決定版!「成果に最短距離で突き進む仕事術」を理解し、ChatGPT活用で遂行していく。日本屈指の高収益企業・キーエンスが成果を生む秘訣である「付加価値」をつくるためのプロセスを、ChatGPTで"完コピ"するための手法を詰め込みました。例えば、情報収集や分析はChatGPTに「仮説」を立てさせることで、新たな観点が生まれ、今手掛けている仕事をブラッシュアップできる。そして付加価値創造が実現し、成果が上がる――。全編を通して、日々の仕事で成果を上げることを念頭に置いたChatGPTのノウハウ本です。キーエンス出身で、自身も業務にChatGPTを有効活用。コンサルティング業務でも顧客にChatGPT活用を提案し、年10億円の利益改善などを実現している著者が徹底解説します。さて、ビジネスパーソンには、様々な立場の人がいます。本書は、どんな立場にあっても成果アップに直結させられる一冊です。例えば、こんなことが実現します。【一般社員のあなた】経験を積む時間を"チート"してみるみる成長【マネジャー(管理職)のあなた】部下が勝手に育ち、チームの業績もアップ【経営者のあなた】優秀な社員ばかりになり、組織の生産性が2倍に「サボっているわけではないのに、上司や同僚に評価されない」「なかなか部下が育たない」「自社、自部署の業績が上がらない」……。そんな悩めるビジネスパーソンにこそ読んで欲しい、AI時代に成果を上げるためのバイブルです。 第1章 キーエンス人~付加価値創造の考え方~ ●付加価値を生み続ける 「しごでき社員」の3大要素 ●「時間」と「お金」の約束は キーエンスでは誰一人軽視しない ●目的意識と目標意識があれば 自然と問題意識も生まれる ●情報に基づく知識こそ生命線。世界初を生む付加価値の秘密 ●成功プロセスを再現するため 十分な行動力が欠かせない 第2章 キーエンスに学ぶ プロの前提条件と必須条件 ●「しごでき社員」になるための 2つの前提を覚えておく ●成果を上げるために「必須」の 8つの原理原則を理解する ●他部署の人の働き方も お客さまのことも十分把握する ●「キーエンス思考」のプロセスは ChatGPT活用で実行できる 第3章 仕事を時短で楽に終える ChatGPT活用術(基本編) ●ChatGPTは何でもできる!? 適切に使うための基礎をおさらい ●危機感を煽りたくなるインパクト ~GPTとの衝撃的な出合い~ ●まだ危機感を持っていない人へ ~「しごでき」ではない人の末路~ ●一般常識をほぼ理解した"先生"に 分からないことはまず質問 ●「構成」や「セリフ」を考えさせて プレゼンの準備をすぐ終える 第4章 ロジカルに情報を整理する ChatGPT活用術(応用編) ●教育コンテンツ開発も計画立案も ChatGPTの生かし方は無限 ●欲しい内容に調整していける 質問と回答の連続こそ真骨頂 ●AIを使わない方が危険? ~火やSNSと理論は一緒~ 第5章 AI時代に仕事ができるとは、どういうことなのか? ●「同僚の彼」が評価される理由 ~目的に最短距離で突き進む~ ●AI時代に成果を上げる心構え ~「Why」の連鎖で目的を知る~ ●ChatGPTを活用して 超重要なビジネスモデルを知る ●ChatGPTにはまだ限界もある。AI時代に重宝される3つのスキル 第6章 PDCAを効率的に素早く回す ChatGPT無双術(前編) ●仕事の根幹「3大要素」を満たす 最重要プロンプトを徹底解説 ●経験を積む時間を"チート"して 最短時間で成果を上げる方法 ●情報収集や分析のヒントを ChatGPTから引き出す ●数値化しづらい情報も「明確化」。キーエンス流の分析手法も実現 ●目標が達成できなかったときは 問題の再設定を提案させる ●「付加価値をつくる仕事」で 迷う時間をできるだけ削る 第7章 アイデアや企画を無限に生む ChatGPT無双術(後編) ●ChatGPTをコーチ役にして 強みと課題を掘り下げていく ●AIにない「五感」を磨くべし。浮いた時間は感動体験に当てる ●「凡人」でも下克上できる。人×AIで天才化を目指せる 第8章 圧倒的な付加価値生産性が実現していく未来 ●すべてに"コパイロット"が付く 次の時代も目前に迫っている ●365コパイロット導入後は 結論が出る会議だけになる? ●日常の業務が激変する? "コパイロット"の未来は ●生活を見守り、アシスト? 日常生活も大きく変える ●高度にパーソナライズ化された 新たなサービスが次々生まれる 第9章 あなたが「しごでき社員」になる意義 ●付加価値をつくれる人は 仕事がどんどん好きになる ●「ハーズバークの理論」で知る 働きがいと働きやすさは別物

この書籍は、著者が偏差値35から東京大学に合格した経験をもとに、誰でも「東大生の頭の良さ」を再現できる「5つの思考技術」を紹介しています。これらの技術は、日常生活で身につけられるもので、記憶力、要約力、説明力、ひらめき力、問題解決力を高める方法を具体的に解説しています。著者は、特別な才能ではなく、日常からの思考習慣が重要だと強調しています。

著者は、これからの時代に必要な「6つのプロフェッショナルスキル」を解説しています。これらのスキルは、マインドセット、思考力、アウトプット力、伝達力、コラボレーション力、知識・情報であり、正解のない問題に立ち向かうための意識や思考、複雑な問題へのアプローチ、タスクマネジメント、価値創造のコミュニケーション、組織のパフォーマンス向上、そして多様な情報の活用を重視しています。著者はKPMGコンサルティングのパートナーであり、豊富な経験を基に新たな学びの重要性を提案しています。

本書は、戦略立案、マーケティング、問題解決、マネジメント、組織開発の5つの分野から77項目、200種類以上のフレームワークを図解で紹介したハンドブックです。著者はファシリテーションとビジネススキルの専門家で、フレームワークを活用することで思考を加速し、迅速な問題解決や意思決定を促進できることを目的としています。オールカラーで改訂され、実用的な内容が特徴です。

本書は、悩みを「消す」方法として、ブッダの教えを日常生活に活かす方法を紹介しています。著者は独立派の出家僧で、原始仏教を基にした実用的な教えを提供。内容は、理解を深めること、判断を避けること、マイナス感情を管理すること、他人の目からの自由、正しい競争、考える基準を持つことなど、日常生活に役立つ6つの章で構成されています。著者の草薙龍瞬は、様々な経験を経て実用的な仏教を広める活動をしています。

タイムマネジメントの書籍は世の中にありふれているが、この書籍はそれらの書籍と一線を画すもの。そもそも時間の正体とは何か?という考え方から、様々な特性の人にとってのタイムマネジメントの方法を教えてくれる。そもそも誰にしも通用する画一的なタイムマネジメントの方法はなく、それぞれに特性に合った方法が重要という前提に立っている。タイムマネジメント系の本でどれかオススメは?と聞かれたら真っ先にこの本をオススメしたい。

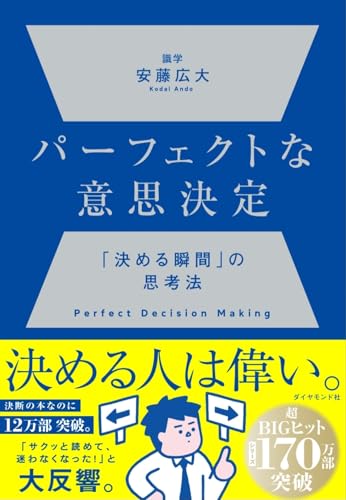

『リーダーの仮面』シリーズの新章がスタートし、ビジネスパーソンに必要なマインドを提供する本書では、「パーフェクトな意思決定」の本質を探求しています。著者は、決断を避けることが将来の成長を妨げるとし、柔軟な意思決定の重要性を強調。4300社以上が導入したマネジメント法を基に、効果的な意思決定の方法を伝授します。著者は株式会社識学の代表であり、数多くの企業の業績向上に寄与しています。

この本は、3業界、7企業、26チームにわたる1万2000件の日記調査と669人のマネジャーへの調査を基に、チームやメンバーの創造性と生産性を高めるためには「やりがいのある仕事が進捗するよう支援する」ことが重要であると示しています。しかし、マネジャーのわずか5%がこの「進捗の支援」の重要性を認識しているという驚くべき結果が得られました。著者は、ハーバード教授のテレサ・アマビールと心理学者スティーブン・クレイマーで、35年以上にわたる研究を通じてマネジメントの新常識を提案しています。

本書は、SPIの自宅受検版であるWebテスト「WEBテスティング」に特化した対策本です。テストセンターやペーパーテストとは異なる特徴を持つため、専用の対策が必要です。内容には、CUBIC、TAP、TALといった各種テストの特徴と対策方法が詳述されており、最新の問題や模擬テストも掲載されています。また、解答・解説が見開きで完結する形式のため、電子書籍版でも使いやすい設計になっています。さらに、実施企業の情報や裏技も紹介されています。

ロジカルシンキング(論理思考)を身につければ、あなたの仕事力は驚くほど上がる! コンサルタントのスゴ技をわかりやすく解説! ◎ロジカルシンキング(論理思考)こそ、最強の武器! ・「話す・書く」ときの説得力が段違い! ・仕事の進捗管理がうまくいく! ・仮説を立てて検証する力がつく! ・アイデアがどんどん湧いてくる! ロジカルシンキングを活用すれば あなたの仕事の「質」と「スピード」が 格段に上がる! コンサルタントが 仕事で実際に使っているスゴ技を わかりやすく解説!

『神メンタル』の続編が登場し、11万部を突破したベストセラーです。この本では、心理学や脳科学に基づいた「人の心を動かす」方法を紹介しており、人間関係や仕事、恋愛など多様な場面でのコミュニケーションに役立つ内容が満載です。著者は、相手を思い通りに動かすための科学的なアプローチや、信頼を得るための会話術、ポジティブな影響を与える方法などを解説しています。全体を通じて、他者との関係を改善し、人生を好転させるための実践的な知識が提供されています。

この文章は、著書の目次と著者情報を紹介しています。目次は4つの部から成り、ネクスト・ソサエティ、IT社会の未来、ビジネス・チャンス、社会と経済の関係について論じています。著者のピーター・F・ドラッカーは影響力のあるビジネス思想家で、マネジメント理論の発展に寄与しました。上田惇生は経済学の専門家で、教育と経済広報に関与しています。

箱を祀る霊能者と箱詰めにされた少女たちを巡る事件が、美少女転落事件とバラバラ殺人を結びつける。探偵・榎木津、文士・関口、刑事・木場が事件に関与し、京極堂の元へ向かう。果たして憑物は落とせるのか?日本推理作家協会賞受賞のミステリー作品、妖怪シリーズ第2弾。

訪問看護の現場での実践的な看護技術やアイデアを集めた本です。経験の浅い看護師でも学べるよう、役立つ物品や写真、エピソードが豊富に掲載されています。具体的なコツや他職種・家族とのコミュニケーションに関する知恵もシェアされており、現場の視点からベテラン看護師の経験が反映されています。

意思決定をゆがめる心理的な落とし穴 意思決定の行動経済学 ニアミス:隠れた災いの種 対話が組織の実行力を高める プロセス重視の意思決定マネジメント 意思決定のRAPIDモデル 道徳家ほどおのれの偏見に気づかない 意思決定プロセスのカイゼン 脳科学が解明する意思決定リスク 戦略立案と意思決定の断絶

いわゆる成功哲学的なよくある書籍ではなくて、宵越しの銭は持たず人生を最高に生き抜く価値観を植え付けてくれる書籍。人を選ぶ書籍ではあると思うが、自分自身の理想の生き方に思いっきりあてはまる内容で何度も読み返したい書籍。現代人にはこの生き方が合うと思っているので何かに縛られて辛そうにしていたり、思考停止でお金を稼いで日々四苦八苦したりしている人達に読んで欲しい。

〈入門編/実践篇〉クリティカルシンキングの理解・体得への王道。思い込みや常識を超える思考の技術を身につける。 現代をよりよく生きるために「よい思考」が必要。大切なのは、よく考えようとする「態度」である。頭の良し悪しでは決まらない。「ものの考え方」自体を系統的に解き明かし、実用的な思考力を身につけるための方法を解説。 「ものの考え方」自体を学ぶ機会がこれまでにあっただろうか。本書は,現代をよりよく生きるために必要な「ものの考え方」,すなわち「クリティカルシンキング」を系統的に学習するためのテキスト。提示された「原則」や,豊富な練習問題を通じ,自ら考えようとする態度や習慣を身につけるためのガイドとして最適である。 1章 クリティカルな思考とは何か、いかに学べばよいのか 1 はじめに 2 クリティカルな思考とは何か? 3 クリティカルな思考を伸ばすための実用的アプローチ 4 本書の構成 5 本書の使い方 2章 ものごとの原因について考える 1 はじめに 2 原因推測ということばを整理しておこう 3 原因の選択 4 因果関係を決定する規準 5 原因─結果について結論をくだす際の落とし穴 6 真の因果関係を決定するための方略 3章 他人の行動を説明する 1 はじめに 2 内的原因か外的原因かの判断──立方体モデル 3 原因の重要性の推論 4 原因を決める際の落とし穴 5 原因帰属を改善する 4章 自分自身を省察する 1 はじめに 2 自己奉仕バイアス 3 自己欺瞞の有用性 4 帰属の正確さを高める 5 認知的不協和 6 他者への印象づけ 7 自分自身について合理的に考える 5章 信念を分析する 1 はじめに 2 信じる? それとも疑う? オカルト信念の強固さ 3 自分自身で体験することの強烈さ 4 確率判断を支える二つのヒューリスティクス 5 偶然と確率を正しく理解する 6 間違った信念は強められてしまう クリティカルシンキングのための原則 【考えてみよう】の解説 推薦図書 事項索引 引用文献

この書籍は、マネジメントの成功には経験やセンスではなく、実行可能なフレームワークが必要であることを強調しています。著者は、数々の失敗から学び、小さなベンチャー企業を上場に導いたプロフェッショナルマネージャーであり、急成長を目指す組織のマネージャーや経営者に向けて具体的なノウハウを提供します。内容は、マネージャーの役割、現状把握、チーム戦略、強いチームの構築、推進システムの設計、初期成果の創出、継続的な改善、個人目標設定、ピープルマネジメント、コミュニケーション技術など多岐にわたります。

本書は、ビジネスパーソン向けに問題解決のための「フレームワーク」を解説したビジュアル版の書籍です。マーケティングや戦略プランニング、マネジメントに役立つ81のツールを紹介し、効率的に問題を解決する方法を提供します。大きな紙面で図解が直感的に理解できるようになっており、著者はグロービスの嶋田毅氏です。目次には、問題発見や解決、マーケティング、戦略策定、組織マネジメントに関するフレームワークが含まれています。

日本看護協会は、住民が在宅療養を続けられるよう、訪問看護の体制を強化しています。『令和4年版 看護白書』では、訪問看護の推進や人材育成、ICT活用による看護の質向上、コロナ対応、多様なニーズへのサービス展開などの事例を特集しています。

この書籍は、就職活動を行う学生に向けたSPI試験対策の最新改訂版です。2003年の初版以来、多くの学生に支持されており、2027年卒業予定者を対象に、テストセンターとペーパーテストの最新問題を解説しています。非言語能力と言語能力の両方に焦点を当て、実践的なスピード解法や模擬テストを提供しており、解答が別冊になっているため、答え合わせも簡単です。内容は充実しており、特に推論や確率などの重要分野を詳しく解説しています。販売実績も高く、各書店で売上1位を獲得しています。

飛躍の法則

サイバーエージェント藤田さんの愛読書として名高いビジョナリー・カンパニー。偉大な会社を作る気概のある学生や経営者が読むべき書籍。1を読まずに2を読んでも問題ないが、2は偉大な企業を存続させることにフォーカスしていて1は偉大な企業を作ることにフォーカスしているのでまずは1から読むのがよいと思う。割と難解ではまらない人には全くはまらない書籍。

本書『戦略フレームワークの思考法』は、経営戦略を策定するためのフレームワークを全面的にリニューアルしたもので、論理と直感を活用しながら問題解決やアイデア創出を支援します。著者は経営コンサルタントの手塚貞治氏で、伝統的なフレームワークから新しいものまで幅広く紹介。特に「並列化」「階層化」「二次元化」「時系列化」「円環化」という5つの思考パターンに基づき、各フレームワークの使い方やメリット・デメリットを具体例を交えて解説しています。初心者でも理解しやすく、実践的なノウハウが得られる内容です。

本書は、経営者やマネジャーを目指す若者に必要なクリティカルシンキングを紹介しています。この思考法は、組織の判断や問題解決において重要であり、コンサルティングや金融、IT業界の採用試験、公務員試験でも頻出です。内容は「資料解釈」「文章理解」「論理構造把握」「判断推理」「論証」の5章からなり、実践的なスキルを身につけるためのトレーニングを提供します。著者は日沖健で、経営戦略のコンサルタントとして活動しています。

この書籍は、訪問看護に関する包括的なガイドで、アセスメントから生活ケア、基本的な看護技術、病気別のケアまでを豊富な写真を用いて視覚的に解説しています。患者や家族の気持ちに寄り添い、医療チームと連携して最良のケアを提供するためのポイントが示されています。内容は、生活全体のアセスメント、医療の視点からの生活ケア、在宅での看護技術、病気に応じたケアに分かれています。著者は訪問看護の専門家であり、経験豊富な管理者です。

この書籍は、日本人がロジカルな表現を苦手とする理由を探り、効果的なライティング技術を身につけるための方法を提供しています。序章では誤解を解き、各章で読み手の関心を引くためのOPQ分析、メッセージの整理、ロジックの展開、文書の構成を解説。終章では日常のメールを通じてこれらの技術を実践する方法を提案しています。著者の山崎康司は経営コンサルタントで、ビジネス思考やライティングに関する教育を行っています。

本書は、雑談に苦手意識を持つ人々に向けて、効果的な雑談力を身につけるための具体的なコツを紹介しています。雑談は友人との会話やビジネスの正式な会話とは異なる「第3の会話」であり、多くの人が失敗する原因を解説。著者は、コミュニケーションの達人が教える7つのルールや場面別のアドバイスを通じて、雑談をスムーズに行う方法を提供しています。具体的なNG例とOK例を示しながら、明日から使える実践的なテクニックを学べる内容です。

著者羽生善治が、勝負における集中力と決断力の重要性を解説し、直感力の磨き方や勝負の極意を初めて公開します。彼は、精神力が勝敗を分ける瞬間や、深い集中力の獲得方法、情報の選択と捨て方、そして才能とは持続的な情熱であることを強調しています。羽生は将棋界で数々のタイトルを獲得した天才棋士として知られています。

本書は、日本におけるコーチングの第一人者による、理論と実践を網羅した決定版のコーチング本です。組織の課題解決に向けて、なぜ行動が伴わないのか、戦略が徹底されないのかを探求し、コーチングがその突破口となることを示しています。内容は図解で分かりやすくまとめられ、組織のパフォーマンス向上や変革を目指すリーダーにとって必読の入門書です。

この書籍は、メンタリストDaiGoが提唱する思考法を紹介しており、仕事や人間関係、メンタル面での成長を促す内容です。目次には、クリティカル・シンキングのメリットや「ソクラテス式問答法」、正しい思考を養うトレーニング、他人を操作するための思考法などが含まれています。著者は慶應義塾大学卒のメンタリストで、心理学をテーマにした著書が多数あります。

学生の頃読んで衝撃を受けた書籍。退屈な日々で何か自分を変えたいと思っている若者には是非読んで本書の課題をぜひ実行して欲しい。読むだけでモチベーションを上げて終わってしまってはだめ。

この書籍は、AIやデジタルトランスフォーメーション(DX)時代において、管理職が生き残るための条件とシンプルな仕事術を紹介しています。管理職の役割は「チームの成果の最大化」であり、そのための6つのルールを解説しています。具体的には、迅速な意思決定、スピード感のある仕事、生産性向上、権限委譲、自律型人材の育成、最強チームの構築が挙げられています。また、外資系マネジャーが実践する36の具体的なルールも紹介されています。著者は人材活性ビジネスコーチの櫻田毅氏です。

本書では、知識が過去の集大成であるのに対し、思考力は新しいアイデアを生み出すための能力であり、特に変化の激しい時代に重要であると述べています。目次には、思考力の重要性、問題解決の手法、論理と直感の関係、フレームワーク思考、日常トレーニングなどが含まれています。また、2015年の『ロジカルシンキングを鍛える』を改訂した内容です。

『5分で論理的思考力ドリル』は、論理的思考力を楽しく手軽に身につけるためのドリルです。全35問の問題が収録されており、家庭や学校、ビジネスシーンで脳を活性化させます。対象年齢は10歳から大人までで、問題はシンプルながら奥深く、思考力を鍛えるのに最適です。装丁はデザイン界の巨匠、寄藤文平氏が手掛けており、知的で温かみのあるデザインが特徴です。

「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる。練習問題多数収録の実用的入門書。 「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる能力である。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 「論理的な思考力」は、推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につけられる能力である。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 構造図で明晰な思考へ! 正しい推論/正しくない推論を見分けるための「思考力」は生まれ持ったセンスでは決まらない。推論の型を「構造図」としてとらえる訓練を積むことで身につく能力なのだ。新しく、実用的なクリティカル・シンキング入門。 === 第1章 「推論」としての「考える」こと 1・1 「推論」の基礎を知る 「論理的に考える」とは/推論の確実さ/理由表示語と結論表示語/「認識根拠」と「存在根拠」 1・2 「推論」の理解をもう一歩進める 推論と条件文/少し複雑な推論/理由からの推論と、仮定からの推論 第2章 推論の構造 2・1 推論の基本構造 構造図/文と主張/基本理由、中間結論、最終結論 2・2 構造把握のレベルアップ 複雑な推論の構造図/2種類の推論の混在/推論の主張化 2・3 推論の周辺 暗黙の前提/コメント 第3章 いくつかの気を付けるべきポイント 3・1 必要条件と十分条件 3・2 因果関係と相関関係 3・3 「割合」を考える 3・4 多義性 3・5 否定詞「……ない」の使い方 第4章 推論を評価する 4・1 存在根拠を与える推論の評価 4・2 認識根拠を与える推論の評価 練習問題解答・解説

このビジネスストーリーは、気弱な課長がワインバーでの出会いをきっかけに、部下育成と組織マネジメントに自信を持つようになる過程を描いています。内容は、成人発達理論に基づき、異なる段階にいる部下との関わり方を示しながら、課長自身の成長を促す方法を探求しています。著者は人財開発コンサルタントの加藤洋平で、成人発達に関する専門知識を持っています。

本書は、鈴川葵という女子社員が「考える力」を高めながら成長していく物語です。会議術や資料作りを学び、コンサルタントの父から教わった「思考の循環サイクル」を実践することで、会議や資料の質を向上させる過程を描いています。ビジネスパーソンが「考えること」をどう実践すべきかを探り、考え方の原理を理解する手助けをします。シリーズ第3弾で、過去のテーマから「中身」の質の向上に焦点を当てています。読者は主人公の成長を通じて、自らの考え方を見直すことができる内容となっています。

著者の森岡毅氏が提唱する最新刊「リーダーシップ論」は、リーダーシップは特別な能力ではなく、後天的に身につけられるスキルであることを強調しています。コロナ禍において、自分と他者を活かすためのリーダーシップの重要性を説き、具体的な獲得法や環境の整え方を示しています。また、著者自身の経験を交えながら、リーダーシップを育成するためのノウハウやコロナからの出口戦略についても言及しています。リーダーシップを学びたい人にとって、実践的な内容が詰まった一冊です。

この文章は、大石哲之による論理的思考に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、論理的に考える、伝える、鍛える、実践するためのコツが4つの章に分かれて示されています。著者は株式会社ティンバーラインパートナーズの代表であり、コンサルタントを目指す人々を支援する活動も行っています。

本書は、魅力的な文章を書くために必要な表現やフレーズを100個紹介するカンニング本です。著者は25年間の記者・ライター経験を活かし、ビジネスやSNSなど幅広い場面で使える表現を提供。1日3分の練習で、書けない人から書ける人へと変身できる内容になっています。目次には基本フレーズ、知的に見える言葉、テーマ別便利フレーズ、呼応表現のルールが含まれ、実践的な文章術を学ぶことができます。

本書は、シリコンバレーの伝説的リーダー、ビル・キャンベルの教えをまとめたもので、著者は彼に師事した人物です。キャンベルはジョブズと共にアップルを築き、グーグルやアマゾンを成功に導いたプロ経営者であり、彼の教えは「人がすべて」「信頼の重要性」「チーム重視」などの原則に基づいています。著者たちは、キャンベルの成功哲学を明らかにし、ビジネスにおける愛や成功の測り方についても触れています。

『5分で論理的思考力ドリル』は、論理的思考力を楽しく手軽に身につけるためのドリルです。教育改革により、考える力が求められる現代において、子どもから大人まで幅広い年齢層に対応しています。全35問のシンプルで奥深い問題が収録されており、家庭や学校、職場で脳を活性化させることができます。装丁はデザイン界の巨匠、寄藤文平氏が手がけ、知的で遊び心のあるデザインが特徴です。問題を解くことで、思考力を鍛えることができます。

●改定のたびに複雑化する訪問看護の報酬内容 2年ごとに改定される診療報酬、3年ごとに改定される介護報酬。新設されたのは何か? この加算はどうなったのか? これも算定できたはずだけど…。改定のたびに複雑化される訪問看護の報酬内容に振り回されていませんか? そのようなときに役立つのが、『訪問看護お悩み相談室』です。 ●令和4年の診療報酬改定に対応の最新版 これまでも本書は、報酬改定にあわせて刊行してきましたが、今回は、令和4年4月に行われた診療報酬の改定内容を受けて記述内容を見直し、最新の情報をまとめました。 主な改定内容は、業務継続に向けた取組強化の推進、専門性の高い看護師による同行訪問の見直し、複数名訪問看護加算の見直し、専門管理加算の新設、ICTを活用した遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設などですが、それぞれについてQ&Aでわかりやすくまとめています。 また、本書では、報酬のことだけでなく、認知症、難病、精神疾患、小児などの訪問看護に関する実践にあたっての疑問等についても解説しています。 ●ステーション必携! ステーション等の管理者だけでなく、事務職員の方々や日々実践している訪問看護師の皆さんの期待に応えられる内容になっています。ぜひ手にとってみてください。" 【主な目次】 Ⅰ 訪問看護に関する報酬編 1 介護保険/2 介護予防訪問看護/3 訪問看護関連事業/4 医療保険/5 介護保険と医療保険の区分け/6 訪問看護指示書/7 訪問看護計画書・訪問看護報告書/8 訪問看護の対象と施設等におけるサービス提供/9 公費 Ⅱ 訪問看護実践編 1 訪問看護ステーションの開設/2 訪問看護ステーションの運営/3 情報管理/4 他職種連携/5 在宅ターミナルケアを受ける患者への訪問看護/6 ALS・難病等の患者への訪問看護/7 精神障害者への訪問看護/8 認知症の人への訪問看護/9 小児患者への訪問看護/10 高齢者虐待/11 災害対応/12 感染対策 資料 【著者情報】 公益財団法人日本訪問看護財団 訪問看護をはじめとする在宅ケアの質的・量的拡充を図り、病気や障がいがあっても安心して暮らせる社会を目指し、訪問看護等在宅ケアの事業に従事する人材の育成や事業運営等の支援、調査研究、訪問看護等在宅ケアの事業運営を通して情報の提供及び制度改善等の政策提言を行うとともに、訪問看護等在宅ケアの推進に努め、もって国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的としている。『訪問看護お悩み相談室』のほか、『はじめての訪問看護』『訪問看護報酬請求マニュアル 第2版』(いずれも、中央法規出版)など、編集書籍も多数。 【主な目次】 Ⅰ 訪問看護に関する報酬編 1 介護保険/2 介護予防訪問看護/3 訪問看護関連事業/4 医療保険/5 介護保険と医療保険の区分け/6 訪問看護指示書/7 訪問看護計画書・訪問看護報告書/8 訪問看護の対象と施設等におけるサービス提供/9 公費 Ⅱ 訪問看護実践編 1 訪問看護ステーションの開設/2 訪問看護ステーションの運営/3 情報管理/4 他職種連携/5 在宅ターミナルケアを受ける患者への訪問看護/6 ALS・難病等の患者への訪問看護/7 精神障害者への訪問看護/8 認知症の人への訪問看護/9 小児患者への訪問看護/10 高齢者虐待/11 災害対応/12 感染対策 資料

本書は、VUCA時代において必要な「疑う思考」について解説しています。この思考法は、物事を多角的に理解し、情報の真偽を批判的に吟味する力を養います。著者は、クリティカルシンキングやロジカルシンキングの重要性を強調し、過去の常識や思い込みを疑うことで新たな価値を生み出すことができると述べています。内容は、社会の変化に適応するための思考法や情報の取り扱い方、客観的判断力を身につける方法に焦点を当てています。著者は、問題解決コンサルタントとして活躍し、企業研修や人材育成に力を入れています。

この書籍は、SPI3とテストセンターの問題を効率的に学べる内容で、高校生にも適しています。テストセンターの攻略法、計数問題、言語問題、性格検査についての情報が含まれています。特に、実際の問題に近い形式で構成されており、短期間での学習をサポートします。

ある空港で出会った男と老人の会話からなす、仕事への向き合い方を勉強できる話。細かいTips というより、新しいアイディアや挑戦を仕事の中で生み出す姿勢を学べる。発明者の実例が話に盛り込まれていてワクワクするし、会話ベースで簡単に読める。何事も試したくなる本。試しに読んでみては!

仕事に対する価値観をガラッと変えてくれる書籍。1つの目標を設定したらブレずに突き進むのが吉だと思われていることが多いが、この本では目標は常に変化して良いとしてる。もちろんブレブレなのはよくないが、環境の変化によって臨機応変に目標を変えるのは問題ないしむしろ変えるべき。とにかく色んなことを試して行動してそこから自分の好きなことや目標を見つけていこうと思える書籍。モチベーションが上がる。

本書は、日本IBMで初の女性取締役を務めた内永ゆか子が、働く女性に向けて職場で輝き続けるための35の秘訣を提供する内容です。各章では、キャリアや人間関係、仕事の成果、感情管理、女性の幸せ、長期的な働き方などについて具体的なアドバイスが述べられています。著者は女性の活躍を支援するNPO法人J-Winの理事長でもあります。

「バビロンいちの大金持ち」を漫画化したこの本は、100年読み継がれるお金の知識をわかりやすく紹介しています。お金儲けのテクニックではなく、資産を増やし充実した人生を送る方法を教えます。現代人に向けた普遍的な知恵が描かれ、子どもから大人まで幅広い読者に支持されています。漫画形式により、楽しくスムーズに読み進められ、感動的なストーリーが展開されます。

漫画で分かりやすく読めるお金にまつわる話。現代にも通用するお金に関する根本的な考え方が学べる。将来のお金に不安がある人は、まずこの書籍から読んでみると良いと思う。

この書籍は、直感に基づく判断が引き起こすさまざまな問題について解説しており、銀行の倒産や株価の変動、医療診断などの事例を通じて「脳の罠」を回避する方法を紹介しています。目次は、心の準備、脳の特性、集団内での判断、決断時の誤りに関する章で構成されており、著者は科学哲学と経済学を学んだ専門家です。

この書籍は、一流のプロフェッショナル365人からの知恵を集めた仕事のバイブルであり、仕事力と人間力を高める内容です。各月ごとに異なるテーマで、著名人の考えや座右の銘が紹介されています。著者は藤尾秀昭で、月刊誌『致知』の編集長を務めています。

『第3版 はじめての課長の教科書』は、中間管理職のスキルや心構えを解説した日本初の入門書で、2024年に新章を追加した改訂版が発売されます。15年間で20万部を超え、多くの企業や組織で活用されています。本書では、課長の役割や基本スキル、直面する問題、キャリア戦略に加え、高齢化社会への対応も取り上げています。課長は組織の重要なキーパーソンとして、特有のスキルが求められ、本書は新任マネジャーのバイブルとして広く支持されています。

訪問看護事業所に作成が義務づけられたBCP。ワークシートによるその作成方法と作成例をリソースに着目した視点から解説。 昨今、各地で相次ぐ自然災害の発生や新型コロナウイルスの感染拡大等への対応力強化を図り、非常時でも必要なサービスを継続的に提供できるように、訪問看護事業所においても策定が義務づけられたBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)。本書では特にリソース(資源)に着目し、それらを“減らさない・活用する・増やす” 視点から、各地域の状況や事業所の特徴等を踏まえ、ワークシートを用いた‟使える”BCPの作成方法と作成例を中心に解説します。 1章 訪問看護事業所におけるBCPの現状と課題 1 地域における大規模自然災害・パンデミック対策 2 地域包括ケアシステムにおける訪問看護事業所の災害・パンデミック対策 3 訪問看護事業所におけるBCPの特徴と課題 2章 BCP作成のための参考例 1 厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」の紹介 2 全国訪問看護事業協会「自然災害発生時における業務継続計画(BCP)―訪問看護ステーション向け―」「新型コロナウイルス感染症における業務継続計画(BCP)―訪問看護ステーション向け―」の紹介 3章 リソース中心のBCPの考え方 1 リソース中心の考え方――リソースの重要性 2 リソースを中心としたBCP作成の流れ 4章 BCP作成の方法 1 リソース中心の9 StepによるBCPの作成手順 2 BCPの明文化の方法――全国訪問看護事業協会「自然災害発生時における業務継続計画(BCP)―訪問看護ステーション向け―」を参考に 5章 BCP作成の実際 1 都市型大規模ステーションにおけるリソース中心の作成手順に沿ったBCP ――ケアプロ訪問看護ステーション東京 2 医療依存度が高く独居高齢者が多いステーションにおけるBCP ――メディカル・ハンプ訪問看護ステーション 3 同一法人の複数施設全体で組織的に連携して取り組むBCP ――ふれあい訪問看護ステーション 4 風水害リスクが高く子育て中のスタッフが多いステーションにおけるBCP ――なごみ訪問看護ステーション 5 山間地域にある町営の小規模ステーションにおけるBCP ――川根本町訪問看護ステーション 6 パンデミック発生時の中小規模ステーションにおけるBCP ――訪問看護ステーションはな 6章 BCPで考察する実践例 1 複数の危機対応を可能にした県内事業所の体制整備 ――熊本県訪問看護ステーション連絡協議会 2 外部リソースの調達を可能にした他機関との連携 ――新宿区内訪問看護ステーション連絡会 3 地域リソースの最適な配分のための地域との協働 ――平塚市医師会訪問看護ステーション 4 おわりに

『最新訪問看護研修テキスト』は、訪問看護師に必要な知識と技術を網羅した教科書で、総論編と各論編の2巻構成にリニューアルされています。内容は、療養生活の支援やコミュニケーション技術、医療処置別のケア(経管栄養、褥瘡ケアなど)、および対象別の看護技術(急変時やがん看護、認知症看護など)を含んでいます。

お金の力を正しく知って、思い通りの人生を手に入れよう。変化の時代のサバイバルツールとして世界中で読まれるベスト&ロングセラー オリエンタルラジオ 中田敦彦さん「YouTube大学」で紹介、大絶賛! □最初に読むべき「お金」の基本図書 毎年多くの「お金」に関する本が出版され,書店に並び、そして消えていきます。 そんな状況の中で、「金持ち父さんシリーズ」は刊行から20年経った今でも変わらず多くの支持を得ています。 その第1作目である『金持ち父さん 貧乏父さん』は、時代が変わっても古びない原理原則を示す「お金」の基本図書。 「目からウロコの連続でした! 」という声が絶えず寄せられ、これまで数多の人々の「お金観」を変えてきました。 日本やアメリカのみならず、本書が刊行された2013年時点で51ヶ国語に翻訳され、109ヶ国で読まれています。 教えの書―金持ち父さんの六つの教え 金持ちはお金のためには働かない お金の流れの読み方を学ぶ 自分のビジネスを持つ 会社を作って節税する 金持ちはお金を作り出す お金のためでなく学ぶために働く 実践の書 まず五つの障害を乗り越えよう スタートを切るための十のステップ 具体的な行動を始めるためのヒント

初めて買ったのは、10年ほど前でした、1回読んであまり感じることがないと思ってましたが、ある動画で推奨されたので、再度購入して読んでみました。2回3回と読むことで、自分の中に様々な気づきがあり。これがススメの理由なのか?と思いましたが、私はお金を稼ぐことに意識しすぎていることがそもそもの間違いで、1日100円でも貯めることで、そんな僅かでも時間をかけることで大変な資産になりそれが、富を生み出してくれると云ったことだと思います

お金を稼ぐよりも増やし方が印象に残っています。 賢く稼ぎ、より賢く増やす。 収入は僅かだとしても、日々の積み重ねと時間が 資産を増やしていくと云ったことでした。 誰が読んでも自分のモノにし易い、 内容であると思います。