【2026年】「自己認識」のおすすめ 本 163選!人気ランキング

- insight(インサイト)――いまの自分を正しく知り、仕事と人生を劇的に変える自己認識の力

- 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド

- さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0

- 人を動かす 文庫版

- 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え

- さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 最新版 ストレングス・ファインダー2.0

- あなたが「一番輝く」仕事を見つける 最強の自己分析

- 受かる! 自己分析シート

- 絶対内定2024 自己分析とキャリアデザインの描き方

- 投資としての読書

本書は、成功と失敗を左右する「自己認識」の重要性を探求し、自己理解を深める方法を提供する。著者は組織心理学者のターシャ・ユーリックで、彼女の研究に基づき、自己認識の構造や思い込みを克服する手法を解説している。ビジネス界の専門家やリーダーたちからも高く評価されており、自己認識を高めることが仕事や人間関係の向上に繋がるとされている。

著者の八木仁平は「やりたいこと探し専門プログラム」を開発し、その方法を体系的に解説する本を出版しました。この本では、やりたいことを見つけるための3つのステップを紹介し、自己理解を深めることで人生を変える手助けをします。内容は、やりたいこと探しを妨げる誤解や、自己理解メソッド、人生を導く価値観や才能の発見に焦点を当てています。著者自身の経験を基に、読者が自分の本当にやりたいことを見つけ、納得のいく働き方を実現できるよう指南します。

元々有名ブロガーだった八木仁平氏のやりたいことメソッドをまとめた書籍。非常に分かりやすくやりたいことを探す方法についてまとめられているので、やりたいことがなくて日々鬱屈した人生を歩んでいる人は読んでみるとよいと思う。

自分の強み・弱みを知れるので一度やってみると面白いと思う。

最近は色々な診断が流行っていますが、こちらも自分の強みを知る良いきっかけになりました。ストレングス・ファインダーの診断結果が具体的で、今後の仕事や生活に活かせそうです。自分を見つめ直したい人におすすめしたい本です。

本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。

10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。

『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。

本書は、自己の「強み」を見つけ、活かすための戦略やアイデアを提供するベストセラーの最新版です。著者は、自己理解の重要性や才能を「武器」として活用する方法を解説し、34の資質に基づく行動アイデアを提示しています。また、クリフトン・ストレングスというウェブテストを通じて、自分の強みを見える化する方法も紹介されています。全世界で3000万人以上が利用しているこのツールを活用し、自分自身や周囲の人々の才能を理解し、成長を促すことが目指されています。

『あなたの天職がわかる最強の自己分析』は、2009年のロングセラーを現代の就職市場に合わせてリニューアルした自己分析の書です。著者は4000人の就職面接に関わったキャリアコンサルタントで、自己分析を通じて「個性と能力を活かす就職活動」を提案しています。新たな視点として「心が喜ぶ」仕事選びを重視し、企業の採用傾向の変化に対応した内容が特徴です。目次には、自己分析の方法や強みの見つけ方、苦手なことの理解などが含まれています。著者はキャリア支援の専門家で、幅広い企業に対して採用育成のサポートを行っています。

この書籍は、自己分析を通じて自分の価値を明確にするための41のワークシートを提供しています。目次には自己分析や他己分析、企業研究、履歴書・エントリーシートに関する章が含まれています。著者の田口久人は新卒専門のキャリアコンサルタントで、豊富な実績と研究を基に就職活動の支援を行っています。

本書は、グロービスMBAホルダーが提唱する「資産になる読書法」を紹介しています。著者は、読書をただの費用として終わらせず、スキルやお金に変える方法を教えています。内容は、選書術や要点を素早くつかむ整理法、著者の資産本コレクションなどから構成されています。読書を通じて一生モノの知的資産を築くための具体的な手法を学べる一冊です。

本書『世界一やさしい「才能」の見つけ方』では、才能は努力や神から与えられるものではなく、内側にあるものであると主張しています。著者は、才能を「見つける→活かす→育てる」プロセスを通じて発見できると述べ、従来の通説を覆す新しいアプローチを提案しています。具体的には、短所を克服せず、憧れをあきらめず、資格やスキルに依存しない方法で自己理解を深めることが重要とされています。著者自身や多くの体験者の証言を通じて、才能を見つけることが人生を大きく変えると強調しています。

本書は、人気マンガ『宇宙兄弟』を通じて自分の強みを理解し、他人の個性を把握する方法を解説しています。著者は「FFS理論」を用いて、登場人物の心理や行動を分析し、自己理解、他者理解、組織理解の観点から具体的な事例を挙げています。読者は、自分に似たキャラクターを知ることで、強みを活かし、効果的なチーム作りを学ぶことができます。

本書は、自己分析を通じて自分を知ることで、仕事やプライベートでの不安や悩みを解消し、充実した人生を送る方法を紹介しています。著者は、自分の強みや価値観を理解することで、適切な居場所や人間関係を見つけられると述べています。具体的なワークを通じて、自己分析をスムーズに行えるようになり、自信を持って前向きに生きる手助けをします。著者自身の経験から、強みを活かすことの重要性を強調しています。

この本は、心のクセやノイズを理解し、それを解消する方法を提供する内容です。著者は8000人の悩みを解決してきたカウンセラーで、自己納得感を高めることの重要性を説いています。読者は、自分の心のノイズを14タイプに分類し、日常生活でのノイズに気づく方法や、1分でできるエクササイズを通じて心を軽くする技術を学べます。メンタルノイズを手放すことで、より幸せな生活が送れるようになることを目指しています。

本書は、「強みを基にビジネスを構築することでパフォーマンスを最大化する」ことをテーマにしています。しかし、多くの人は自分の強みを見つけるのが難しいと感じています。カリスマ性のある人は自分の強みで成功できますが、一般の人々は自己分析や強み診断に迷い込むことが多いです。本書では、強みは相手や競合によって変わるという視点から、「本当の強み」を見つけるためのワークを紹介し、誰でも仕事に役立つ強みを発見できるように導きます。特典として、ワークシートや参考事例、質問集が付いています。

本書は、ハーバード・ビジネススクール教授のロバート・スティーヴン・カプランが、成功を手に入れるための人生戦略を提案するものです。カプランは個人の成長やリーダーシップに関する研究を行い、キャリア相談室のような存在として学生や社会人に助言をしています。目次には、自分の使命や長所の理解、夢の追求、チャンスの活用、人間関係の重要性、目指す自分への道などが含まれています。

この書籍は、現役の就活生や面接官の声をもとに、魅力的なエントリーシートの書き方や適切な業界・職種の選び方、自己PRの矛盾をなくす方法を紹介しています。自己分析ワークや自分史シートが付録として含まれており、就職活動全般をサポートする内容です。著者は株式会社Synergy Careerの代表で、就職活動に役立つ具体的なアドバイスを提供しています。

この本では、メモが人生においてどれほど重要であるかが語られています。著者は、メモを通じて世界や自分を理解し、アイデアや夢を育む力を強調しています。メモは日常を変え、思考を深め、人生を豊かにする手段として位置づけられています。著者の前田裕二は、メモの魔力を活用することで人生や世界を変えることができると提唱しています。

メモの力で気づきを得る。メモを通じてアイデアや自己発見を深める本です。実践的なメモ術が紹介されていて、自分の考えを整理し、新たな視点を得られました。日常で役立つヒントが詰まっているので、一度試してみる価値ありです。

前田裕二氏の前作に感銘を受けたのでこちらも読んでみたが、個人的には期待外れ(期待値が高すぎたのかも)。前田氏と同じようにメモを取ることがハマる人もいればハマらない人もいると思う。個人的には紙でメモを取るよりも日常ではスマホのメモ機能やNotionにメモしておいて、ざっとアイデアをまとめたり整理したい時に時間をかけて紙に書く方が好きなタイプ。ただ人前でスマホを触ると相手に不快感を与えてしまう可能性があるので紙でメモを取るという姿勢は相手に好印象を与えるという意味で効果ありかもしれない。また、具体的な事象を抽象化して自分の環境に転化していくという思考プロセスは非常に勉強になった。

この自己分析本は、94のワークシートを通じて自分の軸を言語化し、やりたいことや強みを明確にすることができる内容です。大学生協で17年連続売上第1位を誇り、人気企業への多数の採用実績を基に内定を得るための具体的な方法を提示しています。読むことでやる気が出る一冊です。

本書は、人生の成功に導く「偉大なる秘密」を紹介しています。この「秘密」は、プラトンやシェイクスピアなどの偉人たちが知っていたもので、健康、富、人間関係など人生のあらゆる面に影響を与えるとされています。著者は、この知識を通じて多くの人々に喜びをもたらすことを目的としており、実際にこの「秘密」を活用して成功を収めた人々の体験談も紹介されています。読者は、自身の内に秘めた力を理解し、夢の人生を歩み始めることができるとされています。

本書は、悩みを「消す」方法として、ブッダの教えを日常生活に活かす方法を紹介しています。著者は独立派の出家僧で、原始仏教を基にした実用的な教えを提供。内容は、理解を深めること、判断を避けること、マイナス感情を管理すること、他人の目からの自由、正しい競争、考える基準を持つことなど、日常生活に役立つ6つの章で構成されています。著者の草薙龍瞬は、様々な経験を経て実用的な仏教を広める活動をしています。

本書は、エニアグラムという人間学を通じて、自分のタイプを理解し、囚われから解放されることで個性を最大限に活かす方法を探求する内容です。著者の鈴木秀子は、エニアグラムを日本に初めて紹介した第一人者であり、科学的に検証されたこの理論を用いて人間関係や自己成長を促進する手法を解説しています。全5章から構成され、自己理解や人間関係の改善に役立つ知恵が提供されています。

この書籍は、自己分析を通じて人生の指針を得るための7日間プログラムを提供しています。各日テーマに沿ったワークシートを使い、自分を深く理解することが目的です。自己分析は就職活動の第一歩であり、転職や起業、結婚などの人生の転機にも役立ちます。また、自己分析後の業界や企業、職種の研究方法も紹介されています。著者はキャリアカウンセラーで、多くの学生に就活セミナーを実施しています。

本書は、後悔しない人生を送るための「お金の使い方」を提案するベストセラーで、17万部を突破。経済学者や起業家からも高評価を得ており、人生を豊かにするための経験への投資を重視しています。著者は、貯金の目的や生き方について再考を促し、具体的なルールを示しています。主な内容には、経験にお金を使うこと、子供には早めに資産を与えること、人生の終わりを意識することなどが含まれています。著者は、経済的な豊かさだけでなく、充実した人生を送ることを強調しています。

いわゆる成功哲学的なよくある書籍ではなくて、宵越しの銭は持たず人生を最高に生き抜く価値観を植え付けてくれる書籍。人を選ぶ書籍ではあると思うが、自分自身の理想の生き方に思いっきりあてはまる内容で何度も読み返したい書籍。現代人にはこの生き方が合うと思っているので何かに縛られて辛そうにしていたり、思考停止でお金を稼いで日々四苦八苦したりしている人達に読んで欲しい。

この本は、就職活動やコミュニケーションに悩む人々のための「シート」を提供し、思いを言葉にする手助けをします。具体的なシーンに応じたシートに答えることで、自分の気持ちを整理し、他者とのつながりを深めることができます。著者はコミュニケーションインストラクターの山田ズーニーで、表現力を育む教育活動を行っています。

このビジネス書は、「何をしたいのかわからない」「今の会社にずっといていいのか」と悩む人々に向けて、自分をマーケティングする方法を伝授します。USJ復活の立役者が教えるノウハウを通じて、読者は悩みを乗り越え、高く飛ぶ力を得ることができるとされています。感動的な展開が特徴の、10年に1冊の傑作です。

森岡さんの大ファンなので手に取ったが、他の書籍ほどの衝撃はなかった。個人のキャリアにフォーカスした書籍でまさに森岡さん自身が娘向けに届けるメッセージという建付けになっている。森岡さんの苦悩時代の話を知れたのは良かった。

この書籍は、254の質問に答えることで「本当の自分」を見つける手助けをする内容です。目次は自己理解、愛、関係性、お金、ビジョンに関する章で構成されています。著者のリズ山崎は心理セラピストで、自己探求とトラウマ克服を経てセラピストとして活動しており、執筆も行っています。

本書『ファクトフルネス』は、データに基づいた世界の見方を提案し、誤った思い込みから解放されることの重要性を説いています。著者ハンス・ロスリングは、教育、貧困、環境、エネルギー、人口問題などのテーマを通じて、正しい世界の理解を促進します。2020年には多くのビジネス書ランキングで1位を獲得し、100万部以上の売上を記録。ビル・ゲイツやオバマ元大統領も絶賛し、特に教育機関での普及が進んでいます。クイズ形式で誤解を解消し、ファクトフルネスを実践する方法も紹介されています。

自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。

本書『4000週間』は、限られた人生の時間をどう過ごすかに焦点を当て、時間管理や生産性向上の常識を問い直す内容です。著者オリバー・バークマンは、忙しさや効率化ツールが逆効果であることを指摘し、有限な時間を受け入れ、有意義な人生を築く方法を提案します。哲学や心理学を交えた実践的なアプローチで、時間に対する見方や生き方を変えることを目指しています。全米ベストセラーとして、多くのメディアで紹介されています。

時間に対する新たな視点が生まれる。人生の限られた時間をどう使うかについて考えさせられる一冊でした。時間を有効に使うだけでなく、無駄に見える時間も大切にする視点が新鮮で、日々の選択を見直すきっかけになりました。

限りある人生をいかに充実したものにするかについて学べる良書。仕事に追われていて時間がないビジネスパーソンに是非読んで欲しい。

この書籍は、「アンラーン」という概念を通じて、過去の学びや思い込みを手放し、新たな成長を促す技術を紹介しています。アンラーンは、学びの効率を高めるために必要なプロセスであり、特に変化に対応するために重要です。具体的には、固定化した思考を解きほぐし、日々の小さなアンラーンを習慣化する方法が提案されています。また、アンラーンを阻む壁を理解し、それを乗り越えるためのヒントも提供されています。最終的には、アンラーンを人生やキャリアの武器として活用することが強調されています。

本書は、1万人の就活生を成功に導いた手法を紹介しており、自己分析や企業分析、エントリーシート、面接、グループディスカッション、インターン対策、内定、入社先決定に至るまで、就活の全てを網羅しています。オンライン就活にも対応しており、著者は就活支援の経験を持つ林晃佑氏です。内容は「戦略就活」として、インプット編とアウトプット編に分かれており、特典としてパワーポイントファイルのダウンロードも提供されています。

この本は、保険営業に転職した中年男性・修一が直面する困難な状況を描いています。彼は顧客の大量解約により金銭的・精神的に追い詰められ、家族の問題も抱えています。そんな時、運を「貯める」ことの重要性に気づく不思議なタクシーとの出会いがあります。著者は、努力が報われないことはないと伝え、運の使い方についての新たな視点を提供します。読者からは感動の声が寄せられ、自己成長や人生の意味を考えるきっかけとなっています。

この書籍は、データ分析における認知バイアスや機械学習のバイアスについての理解を深めるためのガイドです。記憶や認識、判断に由来するバイアスの軽減策や、科学的因果関係の認定基準についても解説されています。各章では、バイアスの種類や対処法、ケーススタディを通じて、分析者が直面する課題とその解決策を学ぶことができます。

この書籍は、現代人が抱える時間に関する悩みを解決するためのガイドです。ストーリー仕立てで、時間の使い方や投資の重要性、優先順位の付け方、トラブルに時間を奪われない方法などを解説しています。著者は麗澤大学の教授で、実践的なアドバイスを提供し、読者が自分の時間を有効に活用できるよう導きます。

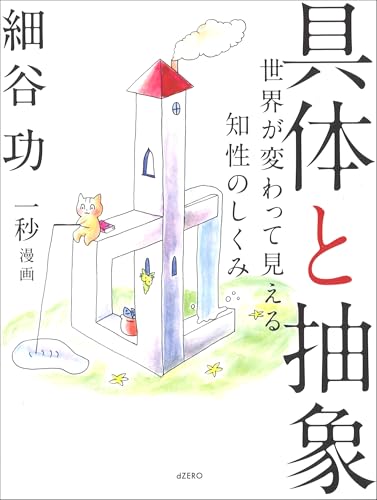

現代の「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。人の頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解く。 永遠にかみ合わない議論、罵(ののし)り合う人と人。 その根底にあるのは「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。 動物にはない人間の知性を支える頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解きます。 具体的言説と抽象的言説のズレを新進気鋭の漫画家・一秒さんの四コマ漫画で表現しています。 序 章 抽象化なくして生きられない 第1章 数と言葉 人間の頭はどこがすごいのか 第2章 デフォルメ すぐれた物まねや似顔絵とは 第3章 精神世界と物理世界 言葉には二つずつ意味がある 第4章 法則とパターン認識 一を聞いて十を知る 第5章 関係性と構造 図解の目的は何か 第6章 往復運動 たとえ話の成否は何で決まるか 第7章 相対的 「おにぎり」は具体か抽象か 第8章 本質 議論がかみ合わないのはなぜか 第9章 自由度 「原作」を読むか「映画」で見るか 第10章 価値観 「上流」と「下流」は世界が違う 第11章 量と質 「分厚い資料」か「一枚の絵」か 第12章 二者択一と二項対立 そういうことを言ってるんじゃない? 第13章 ベクトル 哲学、理念、コンセプトの役割とは 第14章 アナロジー 「パクリ」と「アイデア」の違い 第15章 階層 かいつまんで話せるのはなぜか 第16章 バイアス 「本末転倒」が起こるメカニズム 第17章 理想と現実 実行に必要なのは何か 第18章 マジックミラー 「下」からは「上」は見えない 第19章 一方通行 一度手にしたら放せない 第20章 共通と相違 抽象化を妨げるものは何か 終 章 抽象化だけでは生きにくい

著者・谷尻誠が、働き方を変えたい人に向けて、もやもやから抜け出すためのヒントを提供する書籍。内容は、仕事の楽しさややりがいの見つけ方、アイデアを生むセンスの磨き方、効果的なコミュニケーション術、セルフブランディング、そして新しい働き方についての考察を含む。多様な職業に役立つ知見が得られる一冊。

この書籍は、一流のプロフェッショナル365人からの知恵を集めた仕事のバイブルであり、仕事力と人間力を高める内容です。各月ごとに異なるテーマで、著名人の考えや座右の銘が紹介されています。著者は藤尾秀昭で、月刊誌『致知』の編集長を務めています。

この自己分析本は、大学生協で16年連続売上第1位の人気書で、94のワークシートを通じて自己理解を深め、内定獲得に向けた具体的な方法を提供します。著者はキャリアデザインの概念を導入し、実績に基づいたアドバイスを展開。就職活動を成功させるためのステップや考え方を示し、読むことでやる気を引き出す内容です。

本書は、マイナビ2025オフィシャル就活BOOKとして、自己分析を行うための書き込み式ワークシートを提供しています。内容は、自分の特徴や能力の整理から、適職診断、志望動機の作成までをサポートします。別冊の「就活ノート」と併用することで、エントリーシートや面接対策も効果的に行えます。著者は豊富な面接経験を持つ岡茂信氏で、就職活動における自己分析の重要性を強調しています。

本書では、メタ思考を実践するための「Why型思考」と「アナロジー思考」という二つの具体的な思考法を紹介し、それぞれのトレーニング問題を提供しています。問題を解くことで思考力を高めることを目指しており、著者はビジネスコンサルタントの細谷功氏です。

この書籍は、10年後に後悔しないためのキャリアマネジメントについての指南書です。内容は、キャリアの位置づけや自己満足度を分析し、自己実現に向けた戦略を立てる方法を解説しています。また、実際のキャリア事例を通じて学ぶことができます。著者は村尾佳子で、経営学の専門家として多くの講義やNPO活動にも関与しています。

本書は、雑談に苦手意識を持つ人々に向けて、効果的な雑談力を身につけるための具体的なコツを紹介しています。雑談は友人との会話やビジネスの正式な会話とは異なる「第3の会話」であり、多くの人が失敗する原因を解説。著者は、コミュニケーションの達人が教える7つのルールや場面別のアドバイスを通じて、雑談をスムーズに行う方法を提供しています。具体的なNG例とOK例を示しながら、明日から使える実践的なテクニックを学べる内容です。

本書は、内なる声(「チャッター」)を制御する方法を探求するもので、心理学者イーサン・クロスが提案する26のツールを紹介しています。私たちは常に自分自身と対話しており、その声は時にストレスや判断力の低下を引き起こすことがあります。クロスは、内なる声を「最高のコーチ」に変えるための具体的なテクニックを提供し、集中力や創造力を高める方法を解説しています。全米ベストセラーであり、多くの著名人から絶賛されています。

この書籍は、就職や転職、セカンドキャリアにおいて自分自身と向き合い、幸福で充実した人生をデザインする方法を紹介しています。スタンフォード大学発の「幸福な人生のためのデザイン思考」に基づき、行き詰まりを解決するための思考法や実践法を提供。具体的には、自己理解、キャリアの方向性、仕事探しの戦略などを解説し、誰でも活用できるプロセスを示しています。著者はスタンフォード大学の専門家で、実践的なアプローチを通じて理想のライフデザインを目指します。

この書籍は、日本人が「ストレスフリーな生き方」を実現するための方法を紹介しています。著者は精神科医の樺沢紫苑で、3年間の研究を基に、ストレスや不安への対処法を科学的に解説しています。内容は人間関係、プライベート、仕事、健康、メンタルの5つのテーマに分かれ、実践的なノウハウや考え方を提供。ストレスを溜め込まず、夜にリセットすることの重要性が強調されています。著者は「几帳面でまじめな人ほどストレスを抱えやすい」とし、考え方を少し変えるだけで多くの悩みを軽減できると述べています。

ストレス要因の解決策がたっぷり詰まった1冊。日常的な悩みをカテゴリごとに分け、一つ一つ解決策が書かれているので読みやすい。過去の実験結果をもとに書かれているから説得力があるし、簡単に実践できるものが多いので良い!最近気持ちが晴れないなと思っている人におすすめ。私もこの本に助けられた人のうちの1人!

この書籍は、採用担当者の本音を理解し、普通の学生でも内定を獲得できる方法を紹介しています。著者は、10万枚以上のエントリーシートや3万人以上の面接を経験した採用・就活の専門家であり、自己PRの作成に特化した手法を提案しています。内容は、企業の採用基準や自己分析の方法、効果的な自己PRの書き方、採用プロセスでのチェックポイントなどを網羅しています。著者は、企業と学生の双方の視点を理解し、就職支援に取り組んでいます。

本書では、脳科学の観点から「認知バイアス」を解説し、日常生活における認識のズレや誤解のメカニズムを探ります。認知バイアスは人間関係や仕事、お金、健康に影響を与えますが、うまく活用することで幸せや成果を得ることも可能です。著者は新進気鋭の脳科学者で、読者が自分や他人を理解し、見える世界を変える手助けをします。

本書は、大人が効果的に学び直すための方法を紹介しています。加齢による脳の記憶力低下は誤解であり、大人の脳は学生時代よりも優れた状態にあると説明されています。脳科学に基づいた勉強法や記憶力向上のテクニックを提案し、30代から60代以降までの大人が脳力を高めるための具体的な方法を提供します。著者は脳内科医の加藤俊徳で、脳の成長段階やトレーニングについての専門家です。

本書『エッセンシャル思考』は、無駄を排除し、本当に重要なことに集中する方法論を提案しています。著者グレッグ・マキューンは、重要な選択を見極め、瑣末な事柄を捨て、システム化することで、より少なく、しかしより良く生きることを目指します。この考え方は、単なるタイムマネジメントやライフハックを超えたものであり、現代において求められる生き方の変革を促しています。

普段の仕事や生活で自分の時間がなくて常に何かに追われている感覚があるのであれば是非読んで欲しい!本質的でないことは全て捨てて自分のやりたいことにフォーカスしよう!一度きりの人生、悩んでいる時間は無駄。社会人になりたてで四苦八苦している人がいたら是非読んで欲しい。

お金ってなんだろう? 2ちゃんねる、ニコニコ動画、など…、月5万円極貧生活から年収二億円まで経験… これからぼくたちはお金とどうつきあえばよいのか 2ちゃんねる、ニコニコ動画など…、月5万円極貧生活から年収二億円まで経験した ひろゆきがおくる、最強のお金哲学の極意! ! 「お金ってなんだろう」「お金がないと幸せになれないの」 「お金や経済はこれからどう変わっていくのか」など お金の正体やお金のしくみ、経済とお金、ネットとお金、通貨 お金はどう稼いでどう使うのが正しいのか、などなど。 お金とのつきあい方がわかります!

この書籍は、敏感すぎて自己肯定感に悩む人々に向けて、著者が7日間のステップで問題解決の方法を提供します。内容は、自己意識の向上、過去の振り返り、家族関係の再評価、自己肯定感の強化、人間関係の構築、敏感さを強みに変えること、そして自分の目標を実現することに焦点を当てています。著者は心理カウンセラーの根本裕幸氏で、豊富な経験を持つ専門家です。

この書籍は、就職活動に必要な知識や対策を網羅したガイドで、学生と企業の視点を両方取り入れています。著者は元外資系マーケターで、自己分析、エントリーシート、OBOG訪問、グループワーク、面接など、就活の全プロセスを解説。オンライン就活やAI面接などの最新トピックにも対応し、具体的なアドバイスや文例も提供しています。全体像を把握し、効率的に就活を進めるための一冊です。

知と社会構造の関係をシンプルに説いた『具体と抽象』『「無理」の構造』に続く第三弾。社会に歪みをもたらす知性の限界を可視化。 知と社会構造の関係をシンプルに説いた『具体と抽象』『「無理」の構造』に続く第三弾。社会と人間喚起に歪みをもたらす知性の限界ともいえる「自己矛盾」のメカニズムを可視化し、ソクラテス「無知の知」の重要性を説く。 知と社会構造の関係をシンプルに説いたシリーズ『具体と抽象』『「無理」の構造』に続く第三弾。 「あの人は、人の〈批判〉ばかりしている」という〈批判〉、これが自己矛盾。 世の中に苛立ちと不毛な争いをもたらす大きな原因の一つがこの人間心理の負の側面であり、インターネットやSNSの発展によって表舞台にあふれるように出てきている。 「知性の限界」ともいうべき「自己矛盾」が生まれる心理の歪みと社会構造との関係を 身近な事例を取り上げながら模式・可視化。 知の構造を見据えつつ、自分自身と対峙するための思考法を提示。 メタ認知への扉を開く格好のテキスト。 【目次】 モグラ劇場(四コマ漫画) 第1章 自己と矛盾: 本書における定義と範囲 第2章 滑稽と戒め: 自分は気づかない、他人は気づく 第3章 歪み: 想像を絶する違いに気づいているか 第4章 二つの頭: 知の構造と発展 第5章 「抽象的でわからない」: 人間であることを批判する? 第6章 遠近: 「メタ認知」とは何か 第7章 無限マトリョーシカ: 劇場モデルで見る「三つの視点」 第8章 無知の無知: 人間の知性には限界がある 第9章 知識差: 実は「ほとんど一緒」と知る 第10章 非メタ: 「自称賢者」の勘違い 第11章 「空は黒い」: 言葉には二つのレベルがある 第12章 「あの人はケチだ」: 第二の視点から解放されるために 第13章 「まったく気にしない」: 自己矛盾発言の裏事情 第14章 「行動がすべてだ」: 心理的バイアスの落とし穴 第15章 「自分の頭で考えろ」: それは非常に困難な要求 第16章 「先進事例を真似したい」: それはもはや「先進的」とは言えず 第17章 「今日は無礼講でいこう」: 「号令」という怪しさ 第18章 「全社一丸となって多様性を推進します」: 決意表明に見る構造的自己矛盾 第19章 「多様性の進展度を測定したい」: 評価指標で定量化される価値観 第20章 「横串を通そう」: 温存されるセクショナリズム 第21章 宿命: 思考を硬直化させる「言葉の定義」 第22章 「クライアントは何もわかっていない」: 「賢者のつもり」という喜劇 第23章 「あなたのために言っている」: 教育自体に宿る自己矛盾 第24章 「イノベーターを育てる」: 教育制度と「広大な荒野」 第25章 内在する自己矛盾: マイノリティ問題はなぜ困難なのか 第26章 強烈な自己矛盾: 自然保護と人間のエゴ 第27章 逃れられないのなら

著者は「人見知り、口下手、ネクラ」という特性を持ちながらも、それを活かして成果を上げてきました。彼は自己肯定感を高めるための考え方の変化を提案し、他人に合わせることで疲れることなく、自分らしさを活かす方法を示しています。本書では、無意識の言動を改善し、穏やかな肯定感を育む方法や個性を発揮するコツについて解説しています。著者は経営コンサルタントとしても活躍しており、投資家や講演家としての顔も持っています。

本書は、個人が自分に適した仕事やキャリアデザインを見つけるための「パーソナルSWOT分析」を提案しています。著者は、企業戦略で用いるSWOT分析を個人に応用し、自己分析や外部環境の理解を通じて最適なキャリアを構築する方法を示しています。具体的なアクションプランやワークライフコーディネートも提供され、読者が自分らしい働き方を実現できるようサポートします。著者は経営コンサルタントの嶋田利広氏で、32年の経験を基にしています。

この書籍は「認知バイアス」を活用し、相手の態度を変えたり、興味を引いたり、心を動かす方法を紹介しています。実生活に役立つスキルを学ぶことで、好感度や評価をアップさせ、交渉を有利に進めることができます。内容は魅力的に見せる方法から、男女の認知バイアス、攻めと守りの戦略まで多岐にわたります。著者はビジネス心理研究家の神岡真司です。

この本は、著者の古賀史健が「書く技術」と「伝える心得」をまとめたもので、ライターやクリエーターにとって必携の一冊です。内容は、取材の重要性、執筆の基本構造、原稿のスタイル、推敲のプロセスなど、多岐にわたります。著者は、文章を書くことは思考の結果であり、推敲は自己の限界に挑む行為であると説いています。

この本は、就職活動や面接において自己PRが苦手な人向けに、メンタリズムを活用して面接官に好印象を与え、面接を支配する方法を紹介しています。まず、理想の仕事を選ぶためのキャリア戦略を提案し、次に面接での成功に必要な7つの心理的戦略を解説。さらに、実践可能なワークを通じて「職業選択の自由」を手に入れるためのスキルを磨く方法を示しています。著者はメンタリストDaiGoで、心理学を基にした具体的なアプローチが特徴です。

今では色んなところで引用される人生100年時代というパスワードのきっかけになった書籍。もう既に1つの会社に勤め上げるような旧来の生き方は崩壊している。将来に不安を抱いているビジネスパーソンはこの本を読んで時代の変化に置いていかれないような生き方を選択して欲しい。

古くから読みつがれる名著です。ただ正直冗長な部分も多いので、全部読みきる意味はあまりないかと思います。この本はナポレオンヒルという人が多くの成功者にインタビューする中で見えてきた成功者に共通する行動様式をまとめたものです。古い本ですが、今でも使える普遍的な内容になっています。正直書籍のタイトルにこの本が言いたいことのエッセンスは詰まっているのですが、目標を決めてそれを強烈に意識することが大事です。そして目標を決めるだけではなくそれを実際にどう実現するかのプロセスを考えて日々のアクションに落とし込んで愚直に実行し続けることが大事なのです。この本では取り上げられていませんが、目標の粒度としては自分がどうなっていたいか?どういう状態でいたいか?という観点で決めるのが望ましいです。例えば、お金をいくら稼げるようになりたい、資産をいくら持っていたいというのも目標になりえますが、お金はあくまで手段です。それよりもそれを達成した先に自分がどういう生活をしていたいか?どうなっていたいか?と考えることが大事。お金を目標にするのもいいですがあまり幸せな未来は待っていないでしょう。それよりも、自分になりたい姿を強烈に想像し、そこにめがけて日々行動することで必ずそれを実現することができるはず。イーロン・マスクのように多くの資産そして世界を救う大きなビジョンを持ちながら、毎日周りからの批判を浴びながら死ぬほど働く人生がいいのか?ある程度の資産を持ち、ある程度稼ぎ、時間と場所にとらわれず自由に働く人生がいいのか?なりたい姿をイメージしましょう!そしてこの本では、浪費と投資と消費の話も取り上げられています。浪費とは無駄なことにお金や時間を使うこと、投資は未来に消費は現在にお金や時間を使うこと。お金だけじゃなくて時間の概念も念頭においておくことが大事です。浪費は極力避け、目標達成するための投資もしくは今を楽しむための消費にお金や時間を使うことが大事。浪費と消費の違いは難しいですが、目的達成のモチベーションを上げるために週末に友達と遊ぶのは消費と考えてよいと思います。暇だからとりあえずパチンコに行ったり、1人でダラダラYoutubeを見るのは浪費です。浪費をしている限り、あなたはいつまで経っても目標を達成することはできません。また、この本ではとりあえず行動に移すことも大事と言っています。なりたい姿が決まったら、それを実際に体現している人に話を聞きに行くなどすぐに行動に移せることはどんどん行動に移しましょう!

ホリエモンの行動力に驚く。結局本書で言っているのはグダグダ考えてないでとりあえず行動しろ!動けってこと。読むだけでモチベーションが上がるが、これを読んで満足してしまって何も行動しないのであれば元とも子もない。これを読んでしっかり行動に移すべき。

シェリル・サンドバーグの著書が文庫化され、女性が幸せとキャリアを両立させる方法を提案しています。アメリカでは女性リーダーが少なく、社会的な決定に女性の声が反映されにくい現状を踏まえ、サンドバーグは自身の経験を通じて、交渉術やメンターの見つけ方、家庭と仕事の両立について具体的なノウハウを提供します。この本は、女性たちが自分の目標に向かって進むための強いメッセージを伝え、男性にも読んでもらいたい内容です。

お金の力を正しく知って、思い通りの人生を手に入れよう。変化の時代のサバイバルツールとして世界中で読まれるベスト&ロングセラー オリエンタルラジオ 中田敦彦さん「YouTube大学」で紹介、大絶賛! □最初に読むべき「お金」の基本図書 毎年多くの「お金」に関する本が出版され,書店に並び、そして消えていきます。 そんな状況の中で、「金持ち父さんシリーズ」は刊行から20年経った今でも変わらず多くの支持を得ています。 その第1作目である『金持ち父さん 貧乏父さん』は、時代が変わっても古びない原理原則を示す「お金」の基本図書。 「目からウロコの連続でした! 」という声が絶えず寄せられ、これまで数多の人々の「お金観」を変えてきました。 日本やアメリカのみならず、本書が刊行された2013年時点で51ヶ国語に翻訳され、109ヶ国で読まれています。 教えの書―金持ち父さんの六つの教え 金持ちはお金のためには働かない お金の流れの読み方を学ぶ 自分のビジネスを持つ 会社を作って節税する 金持ちはお金を作り出す お金のためでなく学ぶために働く 実践の書 まず五つの障害を乗り越えよう スタートを切るための十のステップ 具体的な行動を始めるためのヒント

初めて買ったのは、10年ほど前でした、1回読んであまり感じることがないと思ってましたが、ある動画で推奨されたので、再度購入して読んでみました。2回3回と読むことで、自分の中に様々な気づきがあり。これがススメの理由なのか?と思いましたが、私はお金を稼ぐことに意識しすぎていることがそもそもの間違いで、1日100円でも貯めることで、そんな僅かでも時間をかけることで大変な資産になりそれが、富を生み出してくれると云ったことだと思います

お金を稼ぐよりも増やし方が印象に残っています。 賢く稼ぎ、より賢く増やす。 収入は僅かだとしても、日々の積み重ねと時間が 資産を増やしていくと云ったことでした。 誰が読んでも自分のモノにし易い、 内容であると思います。

本書は、アートを通じて柔軟な思考を育むための12のドリルを提供しています。大人や子供が楽しめる内容で、アートの面白さや美学の深さを体感しながら、正解のない状況に対処するヒントを得られます。著者はアート思考のキュレーターであり、様々な分野での経験を活かして、想像力を刺激する内容を展開しています。

本書は、VUCA時代において必要な「疑う思考」について解説しています。この思考法は、物事を多角的に理解し、情報の真偽を批判的に吟味する力を養います。著者は、クリティカルシンキングやロジカルシンキングの重要性を強調し、過去の常識や思い込みを疑うことで新たな価値を生み出すことができると述べています。内容は、社会の変化に適応するための思考法や情報の取り扱い方、客観的判断力を身につける方法に焦点を当てています。著者は、問題解決コンサルタントとして活躍し、企業研修や人材育成に力を入れています。

特に学習に関する研究の現状と可能性を論じ、日常の学習場面におけるメタ認知活用の足がかりとなることを目指す。 メタ認知とは、自分が「何を知っているか、何ができるか、どうすれば出来るのか」ということを知っている、ということ。効果的な学習のあり方を追求するための切り口として注目を集める、メタ認知研究の全体像と可能性を示す。 現在,メタ認知概念の実用的価値への期待が先行し,研究における概念の位置づけがやや不明確となっている。本書は特に学習に関するメタ認知研究の現状と可能性を論じ,メタ認知の理論研究から応用研究までを幅広く網羅,読者の正確な理解を助けるとともに,日常の学習場面におけるメタ認知活用の足がかりとなることを目指す。 はじめに 第1章 メタ認知研究の背景と意義 第1節 メタ認知概念の起源 第2節 現在のメタ認知研究の背景 1.言語報告をデータとする思考研究 2.Piagetの認知発達研究 3.Vygotskyの認知発達研究 4.ワーキングメモリーの中央実行系に関する研究 5.メタ認知研究の原動力 第3節 メタ認知の定義と分類 1.メタ認知的知識 2.メタ認知的活動 第4節 学習研究におけるメタ認知研究の意義と課題 1.メタ認知研究の意義 2.メタ認知研究の課題 3.本書の内容 第2章 学習におけるメタ認知と知能 第1節 新しい学習研究の鍵となるメタ認知 1.学習研究の変遷 2.学習の自己調整 第2節 知能とメタ認知の関係 1.知能研究の変遷と多様な知能観 2.知能の意味するもの 3.知能研究の最近の展開 4.メタ認知能力は知能なのか 第3節 学習力を高めるメタ認知の促進 1.PIFSプロジェクト 2.メタ認知をうながす学習支援法 3.学習のトータルデザインに向けて 第3章 知識の獲得・利用とメタ認知 第1節 認知発達とメタ認知の形成 1.幼児期中頃における質的変化:心の理論とメタ表象機能の発達 2.児童期中頃における質的変化:思考過程の意識化とプラニングの発達 第2節 社会的相互作用を通じたメタ認知の形成 1.Vygotskyの発達論 2.他者とのやりとりが知識獲得に及ぼす影響 第3節 メタ認知の形成による知識獲得の促進 1.相互教授法 2.プラニングを重視した作文指導法 3.ヒューリスティックスを利用した指導法 4.メタ認知を育成する指導法の特質 第4節 学習観の形成と知識の獲得・利用 1.日本の子どもの学力・リテラシーと学習観 2.学習観の変容をめざした中学校の数学授業:プロセスと効果の検討 3.大学生の学習観・学習方略と記述形式の問題への取り組み 第4章 学習方略とメタ認知 第1節 学習方略と課題解決方略 1.学習方略 2.課題解決方略 第2節 方略使用に影響する要因 1.なぜ方略を使わないのか:有効性の認知とコスト感 2.方略の柔軟な選択に関する知識 3.方略の獲得・使用に影響する学習観と学習動機 第3節 学習方略の診断とフィードバック 1.行動観察による診断 2.質問紙による診断 3.フィードバックを通じた学習者による自覚化 第4節 学習方略改善のための指導・支援 1.認知カウンセリングにおける学習方略の改善 2.授業での教示による学習方略の指導 3.学習者どうしのかかわりを通じての方略の獲得 第5節 学びのリソースとしての他者とのかかわり 1.学習場面における援助要請 2.仲間どうしの教え合い 3.他者の力を借りることの長所と短所 第5章 学習における動機づけとメタ認知 第1節 動機づけの概念とそのメタ認知的特徴 第2節 期待にまつわる概念 1.期待の下位分類 2.期待にかかわる信念と概念 第3節 目標,価値 1.目標の特徴 2.価値にかかわる自己への信念 第4節 メタ認知機能と動機づけの関係 1.実行機能と動機づけの関係 2.その他の動機づけの情報処理的制約:意思決定のバイアスの問題 第5節 感情としての動機づけ 1.自己意識的情動 2.負の情動制御の問題 3.学習の制御と負の情動制御 第6節 学校に限らない,日常生活の中でのとまどい 1.社会的文脈の変化に対するメタ認知的問題 2.動機づけの転移 第7節 終わりに:メタ認知と対話 1.メタ認知は対話から始まり,続いていく 2.個の中で閉じた物語を超えて 第6章 文章の理解におけるメタ認知 第1節 読解過程におけるメタ認知とは 1.メタ認知的知識とモニタリング 2.読解方略の機能と種類 第2節 メタ認知の形成と指導 1.特定方略使用の指導 2.対話を通した多様なメタ認知方略の獲得 3.読解意欲を高めることがメタ認知を高める 第3節 授業実践からとらえるメタ認知の育成 1.メタ認知を支える心理的な道具と読解の授業 2.メタ認知能力を育てるためのカリキュラム構想とコミュニケーション 第7章 数学的問題解決におけるメタ認知 第1節 数学的問題解決とメタ認知 1.数学的問題解決におけるメタ認知研究の始まり 2.数学的問題解決とは 3.数学的問題解決の分類とその過程 第2節 計算問題解決におけるメタ認知 1.計算問題解決の過程 2.計算問題解決のモニタリングと検算 3.概算を用いたモニタリング 第3節 代数的文章題解決におけるメタ認知 1.文章題の4段階説 2.変換過程におけるメタ認知 3.問題統合・プラン過程でのモニタリング 4.解決過程におけるメタ認知 第4節 幾何的図形問題解決とメタ認知 1.幾何的図形問題の解決過程 2.統合段階とメタ認知 3.プラン段階・実行段階でのメタ認知 第5節 数学的問題解決の予測と評価 第6節 メタ認知の働きを支える要因 1.作動記憶とメタ認知 2.メタ認知知識とモニタリング・プランニング 第7節 数学的問題解決の熟達化とメタ認知 1.計算技能の熟達化とメタ認知 2.文章題・幾何的問題解決の熟達化とメタ認知 3.数学的問題解決の転移とスキーマ・メタ認知 第8節 終わりに:今後の課題 1.数学的思考の形成とメタ認知 2.数学的概念の獲得とメタ認知 第8章 科学的思考と科学理論の形成におけるメタ認知 第1節 科学的思考とメタ認知の役割 1.素朴な「科学者」としての一般の人々の思考 2.3タイプの科学のイメージとメタ認知の役割 第2節 科学的思考の局面と課題による影響 1.科学的思考の局面 2.領域固有な知識が科学的思考とメタ認知に及ぼす影響 3.個人のメタ認知技能の評価 第3節 科学に関する多様な考えとメタ認知 1.科学的現象,科学的思考,科学に関する多様な考え 2.素朴概念は,理論か断片的知識か 3.ファシット 第4節 科学教育におけるメタ認知技能の支援 1.自己の考えを意識化し,知識の統合をうながす教授方略 2.教室の話し合いでの多様な考えの表現と意識的な検討 3.数学の道具の利用による自己の考えの意識的な検討 4.まとめ 第9章 談話の産出・理解におけるメタ認知 第1節 談話過程の自動性と意識化 1.談話過程のメタ認知 2.ことばの機能 3.ことばの機能についての調査 第2節 談話の産出におけるメタ認知 1.どのように表現するか:要求表現 2.間接的な要求表現 3.間接的な拒否表現 4.オンラインでのメタ認知 第3節 談話理解・記憶におけるメタ認知 1.発話の理解とメタ認知 2.ソースモニタリング 第4節 まとめ 第10章 学習の障害とメタ認知 第1節 障害児の生活とメタ認知 第2節 知的障害児の学習とメタ認知 1.分類学習 2.弁別学習 第3節 軽度発達障害児の学習とメタ認知 1.学習障害児の教科学習 2.他の軽度発達障害児の学習困難とその対応 第4節 特別支援教育とメタ認知 第11章 認知行動療法とメタ認知 第1節 認知行動療法の基本仮説と技法 1.情動障害を引き起こす「認知」 2.認知のセルフコントロール 第2節 精神病理の発生におけるメタ認知 1.侵入思考に対するメタ認知的評価が病理の発展を決める 2.情動障害のメタ認知理論 3.特異なメタ認知的基準によって心配が持続する 4.メタ認知的知識とメタ認知的方略の関連 第3節 治療過程におけるメタ認知の役割:ラディカルな展開 1.ネガティブな認知はなくならない 2.ネガティブな認知を相対化する 3.ネガティブな思考から距離をおく技法 第4節 メタ認知の働く基盤:注意機能 1.治療による注意能力の向上 2.注意機能の神経基盤 第5節 より高次のメタ認知の役割:治療の目標・価値・素朴心理学 1.明示的な治療目標の重要性 2.素朴理論の役割 第6節 終わりに 第12章 メタ認知の神経科学的基礎 第1節 脳損傷とメタ認知の障害 1.フィネアス・ゲイジの例 2.Luriaの患者の例 3.Penfieldの姉の例 第2節 メタ認知と前頭連合野 第3節 メタ認知的制御と前頭連合野の働き 1.反応抑制と前頭連合野 2.反応基準の切り替えと前頭連合野 第4節 ワーキングメモリーと前頭連合野 第5節 心の理論を支える脳 1.誤った信念課題 2.発達と心の理論の獲得 3.心の理論を支える脳 第6節 まとめ 引用文献 人名索引 事項索引

この書籍は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を自社に導入したいが方法が分からない経営者や事業担当者に向けたガイドです。DXの本質や導入にあたる壁(何から始めるか、実現フェーズへの進行、リソース不足)を解説し、成功するDXの姿を示します。著者はAIビジネスデザイナーで、豊富な経験を持つ専門家です。

西野亮廣氏の書籍はどれも素晴らしい。自己啓発書でありがちなモチベーションが上がって終わりみたいなことがなく、具体的な事例をもとに自分の打ち手の引き出しを増やすことができる。

メタ認知研究の歴史的経緯から説き起こし,研究のためのパースペクティブを与える。メタ認知の理解のために必要な基礎的事項として,既知感,TOT状態,学習判断,確信度判断,ソース判断について詳説。また,応用として,目撃証言,教育場面への適用や高齢期へのメタ認知的アプローチまで展開。 日本の読者のみなさんへ まえがき 第1章 はじめに 第2章 メタ認知研究の歴史 第1節 コントのパラドックスと20世紀への変わり目の内観 第2節 内観主義のいくつかの欠点 第3節 認知ルネサンス 第4節 内観の復帰と心理学のメタ認知学派の台頭 要約 第1部 基礎的なメタ認知判断 第3章 メタ認知研究の方法と分析 第1節 メタ記憶の測度と疑問 第2節 メタ記憶のデータの収集,分析,解釈 1.人はどのように記憶をモニターしているか 2.記憶のモニタリングはどれくらい正確か 3.モニタリングはコントロールにどのように利用されるか 第3節 基本的なメタ認知判断についての今後の章の概観 第4章 既知感とTOT状態 第1節 既知感判断に関する理論 1.ターゲット強度による説明 2.ヒューリスティックに基づく説明 第2節 喉まで出かかっているのに出てこない状態(TOT状態) 第3節 既知感判断の脳基盤 第4節 既知感の機能 1.方略選択 2.検索の終結 要約 第5章 学習判断 第1節 すべてのモニタリング判断は同一の情報に基づいているか 第2節 学習判断の正確度に影響を及ぼす変数 1.学習-テストの試行数と練習による過小確信効果 2.学習判断の時期と遅延学習判断効果 第3節 学習判断の理論 1.処理容易性仮説 2.検索流暢性仮説 3.学習判断への手がかり利用アプローチ 第4節 学習判断の機能 1.学習判断の機能的役割 2.自己調整学習の理論 要約 第6章 確信度判断 第1節 回想的確信度判断の正確さに影響する要因 1.過剰確信効果と難易効果 2.回想的確信度判断における過剰確信のバイアス修正 第2節 回想的確信度に関する理論 1.ヒューリスティックとバイアス 2.生態学的アプローチ 第3節 回想的判断の機能 要約 第7章 ソース判断 第1節 ソース・モニタリングの正確さに影響する要因 1.ソースの類似性 2.ソース・モニタリングにおける情動や想像 第2節 ソース・モニタリングの枠組み 1.一夜にして有名になる:熟知性がもたらす否定的な結果 2.ソース・メモリにおける意識的回想の役割 第3節 ソース・モニタリングとリアリティ・モニタリングの障害 1.統合失調症 2.鏡徴候:鏡のなかにいる人はだれなのか。 3.健常者にみるリアリティ・モニタリングの障害 第4節 ソース・モニタリング判断の脳基盤 要約 第2部 メタ認知の応用 第8章 法律と目撃証言の正確さ 第1節 確信度と偽りの記憶 1.私たちは起きていない出来事の記憶に高い確信度をもつことがあるのか 2.確信度の基礎にあるものは何か 3.確信度は操作できるか 4.自分自身の記憶の確信度は常に誤りはないのか 第2節 目撃証人の確信度は陪審員にとって重要か 第3節 ウソをつく 1.人はウソを見破ることができるか 2.ウソが本当になる:頻度と妥当性の関係 第4節 後知恵バイアス 1.後知恵バイアスはなぜ起こるのか 2.自白,認められない証拠,および後知恵バイアス 3.医療過誤,法的責任,および後知恵バイアス 4.後知恵バイアスに関するその他の実例 要約 第9章 メタ認知と教育 第1節 学生の自己調整学習の一般モデル 1.自己効力感 2.メタ認知的モニタリング 3.メタ認知的コントロール 第2節 特定領域での学生のメタ認知 1.読み 2.テキストの学習と理解のモニタリング 3.テキストの学習と理解のコントロール 4.書き 5.数学 要約 第3部 メタ認知の生涯発達 第10章 児童期の発達 第1節 心の理論の発達 1.心の理論の発達の時間的推移 2.心の理論の発達に関する理論 第2節 メタ記憶の発達 1.ヒト以外のメタ認知 2.子どもにおける記憶モニタリングの発達 3.方略の使用 第3節 心の理論とメタ記憶との関係 要約 第11章 高齢期のメタ認知 第1節 高齢者は自分の記憶についてどんなことを信じているのか 第2節 加齢と記憶モニタリング 1.学習判断 2.既知感判断 3.ソース・モニタリング 第3節 加齢と学習・検索のコントロール 1.学習のコントロール 2.検索のコントロール 要約 引用文献 邦訳文献 人名索引 事項索引 訳者あとがき 著者紹介 ●論点2.1 コントのパラドックスに関する現代の反証 ●論点2.2 無心像思考とヴュルツブルグ学派 ●論点2.3 内観主義復活へのジョセフ・T・ハートの貢献 ●論点3.1 一歩進んだ問題:判断の正確さの違いを判断する前にもう1度よく考えよう ●論点4.1 人は既知感判断を行なうときに複数の手がかりをモニターしているのか ●論点4.2 妨害語は本当に目当ての記憶へのアクセスを妨害しているのか ●論点4.3 私は今TOT状態である。どうすれば治せるのか ●論点5.1 全体的判断:あなたがどれくらい想起できるかを予測する ●論点5.2 薬物は学習判断の正確度を低下させるのか ●論点5.3 なぜメタ理解の正確さはそれほど低いのか ●論点6.1 うつ状態は正確な自己評価を促進するか ●論点6.2 集団の確信度:3人よれば文殊の知恵か ●論点6.3 確信度判断の理論に「メタ」を付け加える ●論点7.1 ソース判断の正確さの測定 ●論点7.2 ソース・モニタリング:二つの過程かそれとも一つか ●論点7.3 宇宙旅行と二人の妻との生活 ●論点8.1 認知面接法 ●論点9.1 テストを受けるとき,私の心を(そして私の答えを)変えるべきなのか ●論点9.2 メタ認知と教育へのアン・ブラウンの貢献 ●論点9.3 自分自身の考えを説明しよう! 自己説明は学生の成績を改善するか ●論点9.4 知能が幅を利かすのか,それとも,メタ認知もまた学生の学業成績に影響するのか ●論点10.1 怪物,魔女,幽霊,うわぁ! ●論点10.2 過剰確信には適応的機能があるのか ●論点11.1 高齢者の自己効力感の信念を向上する ●論点11.2 アルツハイマー病患者はモニタリングの機能が低下しているのか ●論点11.3 成人に学習モニタリングを訓練する

この書籍は、子どもの能力を引き出すための心理学に基づく指導法を提案しています。9つのタイプに分けた声がけや学習方法を通じて、子どもが素直になり、やる気を出す方法を解説。著者は坪田信貴氏で、1300人以上の子どもを指導した実績があります。具体的な診断テストやタイプ別の指導法が紹介され、育成術も付録として提供されています。

この書籍では、自分の幸せを決めるのは自分自身であることを強調し、人生の大切な要素について述べています。具体的には、失敗を恐れず恋愛や友情を大切にし、才能を見つけ、メンターを探すことが重要であるとしています。著者の本田健は、経営の専門家であり、多くの成功者を育てた経験を持っています。

この本は、ゾウの神様ガネーシャが主人公に成功のためのシンプルな教えを伝える物語です。ガネーシャは関西弁で話し、歴史上の偉人たちを育てたと主張します。教えは「靴をみがく」や「募金する」といった地味なもので、主人公は本当に夢が叶うのか不安を抱きます。成功習慣が満載の内容です。

学生の頃読んで衝撃を受けた書籍。退屈な日々で何か自分を変えたいと思っている若者には是非読んで本書の課題をぜひ実行して欲しい。読むだけでモチベーションを上げて終わってしまってはだめ。

この書籍は、全米で25万人を変えた脱ネガティブ思考の入門書で、60分で読める内容です。セルフトークを通じて脳のプログラミングをポジティブに書き換える方法を解説しています。目次には、ネガティブセルフトークの正体やその原因、診断テスト、脳の仕組み、変えるためのポイント、ポジティブな生き方の提案、具体例が含まれています。

著者ヨシタケシンスケの新作絵本は、未来に対する不安を抱える人々に向けて、考え方次第で楽しい未来が見えてくることを伝えています。大人になったときの困難を描きつつ、ポジティブな視点を促す内容です。著者は数々の賞を受賞しており、期待される作品です。

人に何かを伝える方法の勉強にはなるが伝え方が本当に9割なのかは疑問。〇〇が9割シリーズが流行っているので結局シーンによってどこに重点を置くかは変わる。読んで損はない。

この文章は、キャリアに関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。書籍は3部構成で、適職分析や自己分析、自分の長所をアピールする方法について解説しています。著者の坂本直文はキャリアデザイン研究所の代表で、就職指導において実践的な指導を行っています。

この書籍は、経営者である稲盛和夫が自身の成功の基盤となる人生哲学を語ったもので、刊行10年目にして100万部を突破したロングセラーです。内容は、夢の描き方や実現方法、人間として大切なことについて述べており、トップアスリートたちも推薦しています。目次には、思いを実現させる法則、原理原則の重要性、心の磨き方、利他の精神、宇宙との調和などが含まれています。著者は京セラとKDDIの創業者であり、経営者育成にも力を入れています。

伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方に触れることのできる良書。

伝説の経営者稲盛和夫氏の考え方にふれることができる。経営やビジネスの考え方というよりも哲学・道徳観点の話が多い書籍。なにかテクニック的なことを学ぶことはできないが人生を生き抜く上での指針になる。ぜひ読んで欲しい名著

自律的な学習者を目指すために重要なキーワードとなる「メタ認知」。第1部ではその概念について,第2部ではよりよい学習法や教授法における科学的根拠について,読み切り形式で平易に解説。生涯学習が求められる現代において,単なるノウハウではなく,臨機応変に活用できる学習方略をあらゆる学習者に提供する。 もくじ はじめに 第1部 メタ認知を理解するための20のトピック Topic 1 認知とは何か,メタとはどういう意味か Topic 2 メタ認知とは何か Topic 3 メタ認知的知識とは何か Topic 4 メタ認知的活動とは何か Topic 5 メタ認知という言葉が使われるようになった背景 Topic 6 記憶についてのメタ認知(メタ記憶)の発達 Topic 7 理解についてのメタ認知(メタ理解)の発達 Topic 8 「視点取得」とメタ認知 Topic 9 「心の理論」とメタ認知 Topic 10 学習に困難を抱える子どもの支援とメタ認知 Topic 11 協同学習における他者とのやりとりとメタ認知 Topic 12 学習における加齢の影響とメタ認知 Topic 13 メタ認知が働かなくなる場合 Topic 14 「不明確な問題」が要求するメタ認知 Topic 15 メタ認知を司る脳の部位 Topic 16 自己調整学習とメタ認知 Topic 17 頭のよさ(知能)とメタ認知 Topic 18 意欲(動機づけ)とメタ認知 Topic 19 感情とメタ認知 Topic 20 メタ認知の問題点・留意点 第2部 メタ認知的知識を学習と教育に活かす Section 1 意識・注意・知覚編 〇睡眠をとることが頭の働きをよくする 〇睡眠中にも学習は進む 〇意識せずに学習できることがある 〇学習やテストに適した緊張感(覚醒レベル)がある 〇カフェインの覚醒効果を濫用することは危険 〇音楽で覚醒レベルをコントロールできる 〇注意を向けなければ,見れども見えず聞けども聞こえず 〇頭を休めている間に解決策がひらめく 〇努力せずに長時間,没頭できる状態がある 〇ノートの情報をグループ化しておくとすばやく関連づけられる 〇アンダーラインの活用で重要な点が一目でわかる Section 2 知識獲得・理解編 〇一度に記憶できる範囲は限られている 〇最初と最後に学習したことは忘れにくい 〇情報を目立たせると記憶に残りやすくなる 〇知識はネットワークの形で蓄えられている 〇覚えたい内容に対して深いレベルの処理をすると忘れにくい 〇自分に関連づけると覚えやすい(精緻化1) 〇自分で考えたことや自分で選んだことは覚えやすい(精緻化2) 〇テキストの内容をイラストで表すと覚えやすい(精緻化3) 〇語呂合わせをすると数字を覚えやすい(精緻化4) 〇バラバラの記号や単語などはストーリーにすると覚えやすい(精緻化5) 〇環境手がかりを利用すると覚えたことを思い出しやすい 〇視覚情報を言語化すると記憶が歪む場合がある 〇コンセプトマップを描くことが理解・記憶を促す 〇これから学ぶ内容のテーマや要約を先に見ておくと理解しやすくなる 〇テキスト学習には,「SQ3R法」を取り入れると理解・記憶を促す 〇テキストを読みながら聞かされると理解・記憶が妨げられる場合がある 〇習熟度が低い場合には,パフォーマンスの自己評価はあてにならない 〇テストは記憶の定着を促す Section 3 思考・判断・問題解決編 〇思い込みが創造的問題解決を妨げる 〇習熟による「慣れ」がよりよい問題解決を妨げることがある ○命題論理では「真か偽か」の判断をまちがえやすい 〇三段論法では結論のもっともらしさに惑わされる 〇事例の思い出しやすさに惑わされる 〇最初に目に飛び込んだ数字に惑わされる 〇「偶然」には気づきにくい 〇仮説は修正されにくい 〇カバーストーリーに惑わされると問題の本質が見えなくなる 〇質問の仕方が答を誘導する 〇代表値の用い方で判断が変わってくる 〇因果推理は短絡的になりやすい 〇アイデアの量と質とは比例する 〇「創造性は特殊な才能」という考えが創造的思考を邪魔する 〇粘り強く考えると,よいアイデアが出る 〇アイデアをどんどん外化することが発想を促す Section 4 意欲・感情編 〇「この学習は自分に役立つ」ととらえることが意欲を高める 〇「自分にはできる」と考えると,やる気が出る 〇難しすぎず易しすぎない課題には最もやる気が出る 〇外発から内発へと,意欲(動機づけ)には段階がある 〇がんばってもうまくいかないことを何度も経験するとやる気を失う 〇好きで学習していることにご褒美を出されると,逆にやる気がなくなる 〇学習の成果は自分次第であると考えると学習意欲が高まる 〇自分で選べるという感覚がやる気を高める 〇評価ばかりを気にすると学習における新たな挑戦意欲が低下する 〇過度にがんばりすぎると,その後しばらく自制心が働かなくなる 〇自分が学習の主体だと感じれば学習者は能動的になる 〇多少苦手な科目も頻繁に接していると親しみが湧く 〇気分がよいと発想が豊かになる 〇テスト不安はテスト成績を低下させる ○楽観的な気持ちで臨むと学習もうまくいく 〇ネガティブな感情は書き出すことで和らぐ Section 5 他者との協働・コミュニケーション編 〇他者に教える(説明する)ことは理解を促進する 〇他者との自由なやりとりは創造的思考を促す 〇あいづちとうなずきがアイデアを引き出す 〇他者の考えに触れることが発想力を高める 〇頻繁な発話交替が問題解決のアイデアを出しやすくする 〇個人思考と協同思考をうまく使い分けることが大切 〇討論は複眼的なものの見方を助ける 〇討論でものごとを決める場合,思慮が浅くなることがある 〇討論では同調圧力が生じることがある 〇グループワークで社会的手抜きが生じることがある Section 6 行動・環境・時間管理編 〇自分で自分を条件づけて学習行動を引き出すことができる 〇他の人が学ぶ様子を見ることは学習行動を促す 〇大変そうな学習も少しずつに分ければ楽にできる 〇とりあえず学習を始めれば,そのまま続けられる 〇作業机や周辺が散らかっていると作業効率が落ちる 〇物理的な学習環境が学習効率を左右する 〇学習計画がうまくいくためには,すべきことと所要時間の可視化が必要 〇環境を変えれば学習行動が変わる 引用文献 索引

「何を学習するか」から「いかに学習するか」へ。21世紀の革新型社会においては、自身の思考を振り返る高次の思考方法「メタ認知」が求められる。本書は、この「メタ認知」概念を整理し、数学教育におけるメタ認知教授法の効果について検証する。 日本語版序文 序文 謝辞 要旨 はじめに 第1章 革新型社会における数学教育と問題解決能力 第1節 複雑で見慣れない非定型的問題(CUN)を解くこと コラム1.1 複雑で見慣れない非定型的課題(CUN)、真正の課題、定型的課題 第2節 数学的推論 第3節 数学的創造性、発散的思考、問題提起 第4節 数学的コミュニケーション 第5節 結論 第2章 メタ認知とは何か? はじめに 第1節 認知とメタ認知との違いは何か? 第2節 メタ認知のモデル 2.1 フレーベルの認知的モニタリング・モデル 2.2 ブラウンのメタ認知的知識と調整のモデル 2.3 スクローのメタ認知モデル 第3節 汎用的なメタ認知と分野に特化したメタ認知 第4節 メタ認知は年齢とともにどのように発達するのか? 第5節 メタ認知は学習や到達度にどのように影響するのか? 第6節 結論 第3章 メタ認知の教授法 はじめに 第1節 メタ認知は教えることができるのだろうか? 第2節 協同学習の役割は何か? コラム3.1 数学の授業で用いられる協同学習 第3節 訓練においてメタ認知を意識させることは必要か? 第4節 メタ認知の教授法:どのように、いつ、そして誰のために? 第5節 結論 第4章 数学教育におけるメタ認知教授法 はじめに 第1節 数学の問題を解くためのポリアの発見的方法 第2節 シェーンフェルドのメタ認知指導モデル 第3節 IMPROVEモデル 3.1 理解に関する問い 3.2 関連に関する問い 3.3 方略に関する問い 3.4 振り返りに関する問い コラム4.1 認知的及びメタ認知的数学方略 第4節 フェアシャッフェルのモデル:初等学校高学年の数学学習のためのメタ認知指導 第5節 数学的問題解決のシンガポール・モデル 第6節 メタ認知教授法の比較 第7節 結論 第5章 到達度に対するメタ認知指導の効果 はじめに 第1節 教育段階別にみたメタ認知的プログラムの影響 1.1 幼稚園児 1.2 初等中等学校の児童生徒 1.3 大学生 1.4 リスクの高い一発勝負の状況における影響 1.5 1学年を通しての効果 第2節 メタ認知指導の即効性、遅効性、持続性 第3節 メタ認知指導モデルにとっての最良の条件とは? 3.1 協同学習は必要か? 3.2 どのようなメタ認知的問いかけが誰に必要とされるのか? 3.3 メタ認知指導はいつ行われるべきか? 3.4 メタ認知指導は単一の学習分野で行えば十分か? 第4節 結論 第6章 社会的スキルと感情的スキルに対するメタ認知教授法の効果 はじめに コラム6.1 社会的感情的要素とスキル 第1節 社会的感情的スキルを教えることはできるか? 第2節 社会的感情的能力に対するメタ認知教授法の効果 第3節 研究Ⅰ:到達度に焦点を当てた介入の効果 3.1 数学に対する不安を減少させること 3.2 動機付けと自己効力感 第4節 研究Ⅱ:社会的感情的能力を高めるためにメタ認知教授法を用いること 4.1 DARE to be You:幼稚園児が社会的スキルを身に付けるためのツール 4.2 RULER:初等学校の児童を対象としたプログラム 4.3 修正版IMPROVE:感情の調整モデル 4.4 大学生に対する自己効力感の介入 4.5 社会的スキルに対する社会的感情的学習の効果 第5節 研究Ⅲ:統合的アプローチ 5.1 動機付けと自己効力感に対する各種のメタ認知教授法の効果を比較する 5.2 教師の専門的職能開発 第6節 結論 第7章 学習を促すためのテクノロジーとメタ認知的プロセスの統合 はじめに 第1節 分野に特化したソフトウェアとメタ認知指導の統合 コラム7.1 「振り返り支援(RA)」活動の例 第2節 メタ認知教授を取り入れたeラーニング 第3節 メタ認知指導により支援される非同期型学習ネットワーク 第4節 数学におけるモバイル・ラーニング 第5節 知的教育支援ソフトウェア 第6節 数学の電子書籍 第7節 結論 第8章 教員研修のためのメタ認知プログラム はじめに 第1節 教師は授業でメタ認知的プロセスをどう用いるか? 第2節 研修プログラムにおけるメタ認知教授法の実施 2.1 教師の創造性 2.2 教師の教育学の知識 2.3 教師の学習判断 2.4 ICTを用いた研修プログラムにおける教師の専門性の向上 第3節 教員養成におけるメタ認知教授法の効果 3.1 テクノロジーを用いた研修コースにメタ認知的足場づくりを加えた場合 3.2 eラーニングと対面学習の比較 3.3 伝統的な学習の場におけるメタ認知の活用 第4節 結論 第9章 本書を振り返って:要約と結論 訳者解説 図表一覧 ――第2章 メタ認知とは何か? 図2.1 フレーベルのメタ認知的モニタリング・モデル ――第4章 数学教育におけるメタ認知教授法 図4.1 ポリアの4段階モデル 図4.2 自己への問いかけの有無からみた問題解決:活動の推移 図4.3 数学的問題解決能力のためのシンガポール・モデル:5つの要素からなる枠組み 表4.1 メタ認知教授法の比較 ――第5章 到達度に対するメタ認知指導の効果 図5.1 初等学校3年生の算数の成績に対するIMPROVEの効果 図5.2 第7学年の数学的推論に対するIMPROVEの効果 図5.3 メンタル・ローテーション能力に対する仮想現実と自己調整的問いかけの効果 図5.4 空間視覚化推論に対する仮想現実と自己調整的問いかけの効果 図5.5 真正の課題、定型的課題に対するIMPROVEの効果 図5.6 真正の課題を解決する際の全要素に対するIMPROVEの効果 図5.7 大学生の数学の成績に対するIMPROVEの効果 図5.8 大学生の認知の知識に対するIMPROVEの効果 図5.9 大学生の認知の調整に対するIMPROVEの効果 図5.10 高校生の一発勝負の数学の到達度に対するIMPROVEの効果 図5.11 1学年を通してのIMPROVEの効果 図5.12 数学の到達度に対するIMPROVEの即効性と持続性 図5.13 数学の到達度に対するメタ認知指導と協同学習の効果 図5.14 科学的リテラシー全体に対するメタ認知指導の効果 図5.15 現象の説明に対するメタ認知指導の効果 図5.16 仮説の定式化に対するメタ認知指導の効果 図5.17 結果(従属変数)の特定に対するメタ認知指導の効果 図5.18 原因(独立変数)の特定に対するメタ認知指導の効果 図5.19 結果の報告と結論付けに対するメタ認知指導の効果 図5.20 「ピザの注文」に関する課題に対する学習条件別の数学の到達度 ――第6章 社会的スキルと感情的スキルに対するメタ認知教授法の効果 図6.1 メタ認知とメタ認知的経験との関係 図6.2 成績の上位層と下位層における数学に対する不安の変化 図6.3 科学的リテラシー、動機付け、自己効力感に対する影響 図6.4 科学的リテラシーに対する認知・メタ認知、動機付けによる介入の効果 図6.5 動機に対する認知・メタ認知、動機付けによる介入の効果 図6.6 自己調整に対する認知・メタ認知、動機付けによる介入の効果 表6.1 情報処理の6段階モデル 表6.2 RULERを受けた生徒と対照群のコメント 表6.3 科学的リテラシーのテキストに組み込まれた刺激の種類と自己調整学習の構成要素 ――第7章 学習を促すためのテクノロジーとメタ認知的プロセスの統合 図7.1 アルゴリズムの操作、記号を用いた推論、パターンの探索、変化の分析に対するIMPROVEの効果 図7.2 問題解決経験の評価のための振り返り支援(RA)活動 図7.3a RIDE受講者と対照群における課題調整の平均スコア 図7.3b RIDE受講者と対照群におけるチーム調整の平均スコア 図7.4 対面学習環境、非同期型学習環境での科学的リテラシーに対するメタ認知指導の効果 表7.1 コンピュータ使用型教授によって学ばれるRIDEルールと下位ルール ――第8章 教員研修のためのメタ認知プログラム 図8.1 教師の教育方法・内容の知識と幾何の到達度に対するIMPROVEの効果 図8.2 教師の数学的知識に対するIMPROVEの効果 図8.3 教師の教育方法・内容の知識に対するIMPROVEの効果 図8.4 学習判断に対するIMPROVEの効果 図8.5 教師による学習判断の精度に対するIMPROVEの効果 図8.6 テクノロジーを用いた教育学の知識に対するメタ認知的足場づくりの効果 図8.7 自己調整学習に対するメタ認知的足場づくりの効果 図8.8 事例分析における問題解決指示と振り返り指示の効果 図8.9 eラーニングと対面状況での自己調整学習に対するメタ認知の効果 図8.10 eラーニングと対面状況での教育学の知識に対するメタ認知の効果 図8.11 計画、実行、モニタリング、デバッグに対する振り返り支援の効果 図8.12 動機付け、自己効力感、指導への不安に対する振り返り支援の効果 図8.13 教職学生での自己調整学習に対する介入別の効果 図8.14 教職学生でのメタ認知的知識に対する介入別の効果 図8.15 教職学生での自己効力感に対する介入別の効果 表8.1 教師の研修用に修正されたIMPROVE 表8.2 IMPROVEでの自分への問いかけの種類と教育学の知識課題に組み込まれた自己調整学習の構成要素

本書は、共感力が高すぎて疲れやすい「エンパス」と呼ばれる人々のためのガイドブックです。著者は医師であり、自身もエンパスである彼女が、エンパスが直面する様々な課題に対処するための戦略や心構えを解説しています。エンパスは周囲の感情を吸収しやすく、ストレスや疲労を感じやすいですが、共感性を上手く管理することで多くの恩恵を受けられると主張しています。内容はエンパスの特徴や、恋愛、仕事、人間関係におけるアドバイスが含まれています。

最近「認知バイアス」という言葉が注目を集めています。認知バイアスとは,私たちの誰もがもつ「思考の偏り」や,「考え方のクセ」のことです。私たちの毎日の行動は,無意識のうちに認知バイアスの影響を受けています。 たとえば,限定品と書かれると,それまで欲しくなかった商品もつい買いたくなってしまいませんか? これは「希少性バイアス」という認知バイアスの一種です。また,災害で危険がせまっているのに「まだ大丈夫」と思いこんでしまうのも,「正常性バイアス」というものです。私たちは,さまざまな心のクセによって,合理的でない判断や行動をしているのです。 本書では,さまざまな認知バイアスについて,生徒と先生の対話を通してやさしく解説します。認知バイアスについて知れば,思いこみや偏見のない判断ができ,日々の生活や人間関係の役に立つにちがいありません! 認知バイアスの世界をお楽しみください! 1時間目:誰の心にもひそむ考え方のクセ STEP1. 知覚と認識のバイアス 認知バイアスって何? 脳がつくりだす「見えている」世界 人は「目の前の変化」を見落とす A型の人が几帳面に見えるのはなぜ? 単純なのにまちがえる「2-4-6課題」 占いの結果は誰にでもあてはまる? 「成功から学ぶ」だけでは見落としがある STEP2. さまざまな問題につながる認知のゆがみ 悪いことがおきた人は「悪い人」なのか 自分の不幸は「社会のせい」ではない? 他人の失敗は実力のせい? 人は無意識に自分を正当化する 慣習や知識が「ちがう使い方」を見えなくする 2時間目:思わぬ危機をまねく思いこみや先入観 STEP1. 悪い状況なのに変えたくない心理 「まだそれほど危険じゃない」には要注意 ! 損切りできない「サンクコスト効果」 失敗を恐れ挑戦を避ける「現状維持バイアス」 聞き方次第で答えが変わる「フレーミング効果」 STEP2. 想像以上に変化しやすい私たちの記憶 「後出し」で記憶を修正する 記憶は言葉一つで,簡単に変わってしまう 後からつくられる「過誤記憶」の恐ろしさ 人は「中断されたこと」をより覚えている 3時間目:知っておきたい判断と行動のバイアス STEP1. 言葉や情報に影響される「判断」 「○○について考えるな」と言われると……? 「協力」より「競争」と考えるのはなぜか レアものや限定品がほしくなるワケ 具体的な数字を示されると,それが基準になる STEP2. 「好き」と思う意外な理由 ドキドキするのは「つり橋が揺れる」から? 「何度も見る」と好きになるのはなぜ? 誤った情報でも,くりかえし接すると……? STEP3. 思いこみやイメージで変わる「行動」 人は「イメージ」で評価しがち 確率が低いのに「もっともらしい」ほうを選ぶ理由 期待されると,成績はほんとうに上がる? 手間ひまかけると「同じモノ」でも価値が上がる 偽薬でも症状が改善する「プラセボ効果」 4時間目:無意識が影響する集団と人間関係 STEP1. 正しいと思っているのは自分だけ? 認識をゆがめる「固定概念」 他人は思ったより「あなた」に興味がない? あなたの気持ち,意外と見抜かれていないかも 自分だけは「偏向報道」の影響を受けていない? 思いだしやすいものが「実際に多い」とは限らない STEP2. 要注意! 対人関係が悪化する論法 相手が攻撃しているのは「わら人形」かもしれない 人格攻撃にも利用される「お前だって論法」 同じことをいっているだけなのに,なぜか説得される 白か黒かだけではない「二分法の誤謬」 STEP3. 「集団」が生みだすさまざまな心理 自分が属さない集団の人は,みな同じに見える 自国チームの勝利は実力,相手チームの勝利は運? 他者の行動に合わせたくなるのはなぜか 集団の意見に合わせてしまう理由 少数でも「一貫した人」には合わせることがある STEP4. 集団ならではの「便乗」と「無責任」 勝ち馬に乗って,自分も勝者になりたい ! 権威のある人には無条件にしたがってしまう!? 人がたくさんいると「傍観者」になる? 集団だと極端な結論がみちびかれやすい なぜ誰も望んでいない旅行に出かけたのか 5時間目:数字にまつわる思いこみや勘ちがい STEP1. 直感とことなる「確率」や「統計」 5回連続で黒が出たら,次は赤の確率が高い? 選択を変えたほうが確率が上がる!? 「精度99%の検査で陽性」のほんとうの意味とは ビールが売れると水難事故が増える? 「全体」と「部分」でことなる結論になる

ある空港で出会った男と老人の会話からなす、仕事への向き合い方を勉強できる話。細かいTips というより、新しいアイディアや挑戦を仕事の中で生み出す姿勢を学べる。発明者の実例が話に盛り込まれていてワクワクするし、会話ベースで簡単に読める。何事も試したくなる本。試しに読んでみては!

仕事に対する価値観をガラッと変えてくれる書籍。1つの目標を設定したらブレずに突き進むのが吉だと思われていることが多いが、この本では目標は常に変化して良いとしてる。もちろんブレブレなのはよくないが、環境の変化によって臨機応変に目標を変えるのは問題ないしむしろ変えるべき。とにかく色んなことを試して行動してそこから自分の好きなことや目標を見つけていこうと思える書籍。モチベーションが上がる。

本書『リーダーのための【最新】認知バイアスの科学』は、リーダーが知っておくべき認知バイアスについて解説しています。バイアスは意思決定に影響を及ぼし、組織全体に悪影響を及ぼす可能性があるため、リーダーはその理解が必要です。具体的には、30種類のバイアスや実際の不祥事を通じて、意思決定の罠とその対策を提案しています。著者の藤田政博は心理学の専門家で、意思決定の科学をビジネスに応用する方法を探求しています。

「自己認識」に関するよくある質問

Q. 「自己認識」の本を選ぶポイントは?

A. 「自己認識」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。

Q. 初心者におすすめの「自己認識」本は?

A. 当サイトのランキングでは『insight(インサイト)――いまの自分を正しく知り、仕事と人生を劇的に変える自己認識の力』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで163冊の中から厳選しています。

Q. 「自己認識」の本は何冊読むべき?

A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。

Q. 「自己認識」のランキングはどのように決めていますか?

A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。