【2025年】「日本経済」のおすすめ 本 210選!人気ランキング

- 東大生が日本を100人の島に例えたら 面白いほど経済がわかった! (サンクチュアリ出版)

- 経済史 -- いまを知り,未来を生きるために

- 目からウロコが落ちる 奇跡の経済教室【基礎知識編】

- 日本経済の見えない真実 低成長・低金利の「出口」はあるか

- Q&A日本経済のニュースがわかる! 2025年版

- 経済評論家の父から息子への手紙

- 世界経済の歴史〔第2版〕―グローバル経済史入門―

- お金の流れでわかる世界の歴史 富、経済、権力・・・・・・はこう「動いた」

- ミクロ経済学の力

- よこどり 小説メガバンク人事抗争

この本は、「日本がもしも100人の島だったら?」という視点から、経済の基本的な仕組みをわかりやすく解説しています。金利、国債、為替、インフレなどの難解な概念を簡潔に理解できるようにし、読者が自分の意見を持てるようになることを目指しています。目次には、経済の基礎から国家の役割、景気や物価、貿易と為替、そして未来の課題まで多岐にわたるトピックが含まれています。著者は経済評論家や学者で、一般向けに最新の経済学を解説することに定評があります。

経済はなぜ成長するのか? いかに成長してきたのか? これらの問を入口に、人文社会科学の基本的概念を用いて俯瞰する歴史。 経済はなぜ成長するのか? 人類はいかにして生存してきたのか? 経済はいかに成長してきたのか? これらの問いを入口として,近代前から,分業,市場,貨幣といった経済学の用語のみならず,権力,文化,共同体等人文科学の基本的な概念も用いて俯瞰する歴史。 序章 経済史とは何か Ⅰ 導入──経済,社会,人間 1 経済成長と際限のない欲望/2 欲望充足の効率性と両義性 Ⅱ 前近代──欲望を制御する社会 3 総説:前近代と近現代/4 共同体と生産様式/5 前近代社会の持続可能性と停滞/6 前近代の市場,貨幣,資本 Ⅲ 近世──変容する社会と経済 7 総説:前近代から近代への移行/8 市場経済と資本主義/9 近世の市場と経済活動/10 近世の経済と国家/11 近世の経済規範/12 経済発展の型 Ⅳ 近代──欲望の充足を求める社会・経済 13 産業革命/14 資本主義の経済制度/15 国家と経済/16 自然と経済/17 家と経済/18 資本主義の世界体制 Ⅴ 現代──欲望の人為的維持 19 近代と現代/20 第一のグローバル経済と第一次大戦/21 第一次大戦後の経済/22 第二次世界大戦とその後の経済/23 第二のグローバル化の時代 終章 「現在」「未来」をどう生きるか

この本は、経済学の常識を根本的に見直す内容で、日本経済の成長停滞やデフレの原因、経済政策の誤解を解説しています。第1部では、日本経済の現状やお金、税金、財政再建のシナリオについて詳述し、第2部では経済学者の誤りやその理論の限界を指摘しています。著者は、経済学がもはや宗教のようになっていると批判し、平成の過ちを繰り返さないための理解を促しています。

この書籍は、日経記者が選んだ旬のニュースをビジュアルで解説する「3Graphics」を導入し、主要な経済トピックを分かりやすくまとめています。内容は45項目にわたり、日本経済や政府の動向、政策、国際情勢についての疑問に答えています。特に、大阪・関西万博や生成AI、米国経済などの注目テーマが取り上げられ、就職活動やビジネスの参考に適した一冊です。

経済評論家・山崎元が著した本は、お金の稼ぎ方や増やし方についての実践的なアドバイスを提供し、資本主義経済の仕組みを理解することで有利に働く方法を示しています。著者は、世間の流れに流されず、自分の価値を見極めることの重要性を強調し、幸せな人生を送るための戦略や哲学を展開しています。本書は、人生の幸福を追求するための希望を与える内容となっています。また、著者の手紙も収録されています。

最新の成果により、欧米・アジアなど世界各地域の発展過程をバランスよく解説した好評の入門書、大幅改訂による決定版。 欧米・アジアなど世界の発展プロセスをバランスよく解説、通史編とテーマ編の二部構成で学ぶ好評の経済史入門、大幅改訂による決定版。 世界の経済はどのような軌跡をたどってきたのか。グローバル・ヒストリーなど最新の成果をもとに、欧米・アジアや世界各地域の発展プロセスをバランスよく解説、通史編とテーマ編の二部構成で学ぶ好評の経済史入門、大幅改訂による決定版。 プロローグ なぜ経済史を学ぶのか I 通史編 第1章 東西文明の興隆 ——ローカル・ヒストリーの時代 1. 古代文明の農耕水準 2. 古代地域国家の経済制度 3. 民族移動と経済制度の変質 解説I-1 カール・ポランニーと経済人類学 第2章 東西世界の対決と交流 ——ローカル・ヒストリーからインターリージョナル・ヒストリーへ 1. 隋唐王朝の「世界帝国」化 2. イスラームの誕生と拡大 3. ゲルマン人国家とキリスト教社会 4. 東アジア・西アジア・ヨーロッパ諸勢力の対決と交流 解説I-2 マルク・ブロックと社会史 解説I-3 アジア交易圏論 第3章 東西世界の融合 ——インターリージョナル・ヒストリーの時代 1. 東の世界の商業発達 2. 西の世界の商業発達 3. アジア近世帝国の時代 4. ヨーロッパ近世王国の時代 解説I-4 フランクのアジアに対する眼差し 解説I-5 フェルナン・ブローデルと全体史 第4章 資本主義の生成と「近代」社会の登場 ——ナショナル・ヒストリーの勃興 1. 前近代の市場経済と近代の市場経済 2. 近代国家と資本主義の歴史的前提の東西比較 3. 封建制の崩壊と資本主義の生成 4. 産業革命と「近代」社会の登場 解説I-6 ドッブ-スウィージー論争とプロト工業化論 解説I-7 マックス・ウェーバーと大塚史学 第5章 資本主義による世界の再編成 ——ナショナル・ヒストリーからインターナショナル・ヒストリーへ 1. 海を基軸とした経済圏 2. ヨーロッパ・大西洋経済圏 3. 西アジア・インド洋経済圏 4. 東アジア・太平洋経済圏 5. 生産・流通面から見た近代資本主義 解説I-8 ロストウ/クズネッツの経済発展論 解説I-9 ガーシェンクロンとアジアの工業化 解説I-10 カール・マルクスと日本資本主義論争 第6章 資本主義世界経済体制の転回 ——インターナショナル・ヒストリーの時代 1. 19世紀末ヨーロッパ大不況とアジアの産業化 2. 世界経済の不均衡と帝国主義 3. 第一次世界大戦後の世界経済 4. 資本主義世界の恐慌とソ連経済の推移 解説I-11 古典的帝国主義論と自由貿易帝国主義論 解説I-12 社会主義計画経済システムの諸特徴 第7章 第二次世界大戦後の経済社会の展開 ——インターナショナル・ヒストリーからトランスナショナル・ヒストリーへ 1. 戦後経済体制の確立 2. 高度成長時代の展開と南北・南南格差の拡大 3. 低成長時代の到来と環境問題の表出 4. 21世紀への転換期の世界経済の実相 解説I-13 南北問題 解説I-14 ヨーロッパ統合 II テーマ編 第8章 市場経済の拡張とその限界 ——経済・経営活動の世界化 はじめに 1. ヒトの移動と経済圏の拡大 2. モノの移動と交易圏の拡大 3. カネの移動と世界化の限界 おわりに 解説II-1 ジェントルマン資本主義とアジアの資本主義 第9章 信用システムの生成と展開 ——経済活動と金融 はじめに 1. 信用貨幣の発展——貨幣取扱業者から銀行へ 2. 中央銀行の生成と金融政策の形成 3. 手形交換制度の生成——預金通貨と信用創造 4. 国際通貨制度の展開 おわりに——変動相場制下の金融肥大化 解説II-2 スーザン・ストレンジのカジノ資本主義論 第10章 市場の発達とその応用 ——経営活動の組織化 はじめに 1. 上下関係の強い経営組織 2. 比較的平等な経営組織 3. 経営組織間のネットワーク おわりに 解説II-3 チャンドラーとシュンペーター 第11章 市場の失敗とその克服 ——経済活動の秩序化 はじめに 1. 生産面での経済活動の制約 2. 流通面での経済活動の制約 3. 大量消費と現代社会の環境問題 おわりに 解説II-4 ノースとウィリアムソン 第12章 近現代市場経済の諸問題と国家介入 ——経済活動と国家 はじめに 1. 自由主義経済秩序と国家 2. 市場の調整(コーディネーション)と国家 おわりに——規制と規制緩和 解説II-5 ケインズとハイエク 第13章 福祉のコーディネーションと社会経済 ——経済活動と福祉社会 はじめに 1. 社会保障の諸領域と諸原則 2. 近代的経済社会の生成と社会福祉——自由主義的経済秩序観と社会福祉 おわりに——社会的共同性と福祉社会の展望 解説II-6 イギリス福祉史研究の諸潮流 解説II-7 アジア社会福祉研究の諸潮流 第14章 経済史認識の展開と現代 はじめに 1. 経済学の歴史への応用と経営史学の誕生 2. アナール派社会経済史から世界システム論へ 3. 現代の社会経済史学界の諸潮流 おわりに——21世紀に入ってからの論点 解説II-8 世界システム論からグローバル・ヒストリーへ 主要参考文献リスト あとがき 索 引 金井雄一/中西聡/福澤直樹編;0302;04;欧米・アジアなど世界の発展プロセスをバランスよく解説、通史編とテーマ編の二部構成で学ぶ好評の経済史入門、大幅改訂による決定版。;20200802

この書籍は、歴史を「お金の流れ」に焦点を当てて分析し、5000年の経済と権力の動きを追跡しています。著者は元国税調査官の大村大次郎で、歴史的な出来事や文明の興亡を脱税や金融破綻などの経済的要因から解説しています。各章では古代エジプトやローマ、ナポレオンの敗北、明治日本の成長など、さまざまな時代の事例を取り上げ、経済が歴史に与える影響を探ります。

『経済セミナー』の人気連載が単行本化され、ミクロ経済学の本質を深く理解できる内容となっています。著者は東京大学の神取道宏教授で、価格理論やゲーム理論など、経済学の基礎から新しい流れまでを解説しています。全ての人に経済の理解を促すことを目的としたこの書籍は、読み応えのあるレクチャー形式で展開されています。

この書籍は、経済学の入門書であり、現実経済や新たな経済学の動向を分かりやすく解説しています。内容はミクロ経済学とマクロ経済学に分かれ、需要と供給、消費者行動、市場の失敗、経済政策など幅広いテーマを扱っています。著者は東京大学の教授、伊藤元重氏です。

この書籍は、消費増税やTPPなどの経済問題を歴史的視点から解説し、経済の仕組みを理解するための44の教養を提供しています。内容は、お金の成り立ちや国際通貨、貿易の自由化、金融の歴史、国家と財政に関する章で構成されており、経済の基本をストーリー形式で学ぶことができます。著者は茂木誠で、歴史を基に現代のニュースを考察する活動も行っています。

本書は、経済を「たった1つの図」で説明し、経済の基本をシンプルに理解できるようにすることを目的としています。著者の高橋洋一氏は、ミクロ経済学やマクロ経済学、金融政策、財政政策について具体例を交えて解説し、読者が自分の頭で考えられるようになることを目指しています。特に最新の経済情報にも触れ、経済ニュースを理解する力を養う内容です。

経済白書や経済論争には知られざるドラマがあった――。官庁エコノミストの最長老がエピソードを交えて生き生きと描く日本経済秘史。 かつて日本では『経済白書』という経済分析の書が、経済企画庁から毎年刊行されていた。『経済白書』は政府の景気感を示し、経済政策の基盤となるものだけに、各省庁との意見調整は日常茶飯事であり、取り上げるテーマについても慎重な取り扱いが必要とされた。経済白書のみならず経済分析には知られざるドラマがあったのだ。 本書は、ニクソンショック、石油危機から経済摩擦、バブル経済、デフレまで日本経済の課題に官庁エコノミストして対峙してきた小峰氏が戦後経済の軌跡を読み解く日本経済研究センターのサイトでの連載「小峰隆夫の私が見てきた日本経済史」を書籍化するもの。 小峰氏は1969年に大学を卒業して経済企画庁(現内閣府)に入ってから今日に至るまで、幾度も経済白書執筆に携わり、40年以上もの間日本経済を観察し続けてきた。本書は、経済白書が出来るまでの攻防、経済論争の舞台裏など筆者の経験を踏まえて、日本経済の歩みをたどり直す生きた現代経済史である。既刊の『平成の経済』は通史として高く評価され、読売・吉野作造賞を受賞。本書はより私的な体験を踏まえた内容となり、小宮隆太郎、根岸隆、金森久雄、香西泰など名だたる研究者・エコノミストとのエピソードも交えて記述する。 小峰氏が本音ベースで執筆している本書は、日本経済を考えるうえで有用な視点を数多く提供する経済史となる。 第1章 タブー死すべし――ニクソン・ショックと悲劇の経済白書 1 ニクソン・ショック 2 「誤った政策割り当て」への道 3 悲劇の経済白書 第2章 石油危機の時代 1 枕詞を疑う 2 問題は「量」か「価格」か 3 第1次石油危機と第2次石油危機の違い 4 禍福は糾える縄のごとし 第3章 経済摩擦と経常収支不均衡について考える 1 今に生きる小宮理論 2 ミクロの最前線「OTO」 3 ナンセンスな議論編 4 相手に一理編 第4章 月例経済報告を振り返る 1 基調判断の解釈 2 減速しながらも拡大 3 幻の景気回復宣言 4 思わぬ横やり 5 慎重化した景気判断 第5章 経済白書とは何か 1 経済白書の生い立ち 2 もはや戦後ではない 3 白書づくり1年生の出来事 4 経済白書のまとめ方 5 経済白書の存在意義を考える 第6章 エコノミスト修行時代 1 私はいかにして本を書く人になったのか 2 新飯田宏先生への抗議の手紙 3 かつて「経済計画」という仕組みがあった 4 大臣秘書官という仕事 5 日本経済研究センターでのバブル経済分析 6 後任選び 第7章 経済白書ができるまで(前編)――内国調査課長就任から原案執筆まで 1 内国調査課長就任 2 汚名をそそぐ 3 スケルトン 4 ペンは強し 5 最初の一文 6 さみだれ式提出も受け止める「どこでも書き」 7 むすびを書く 第8章 経済白書ができるまで(後編)――各省調整から発表まで 1 炎の各省調整(上)――調整の現場 2 炎の各省調整(中)――勝利の予感 3 炎の各省調整(下)――反省白書の評価 4 巨人のコメント 5 混迷する経常収支黒字をめぐるコメント 6 白書の講演会 7 夢の形 第9章 経済白書で分析してきたこと 1 不良債権問題への取り組み(上)――2通のファックス 2 不良債権問題への取り組み(下)――甘かった白書の記述 3 Jカーブ物語(上)――吉富さんが教えてくれたJカーブ 4 Jカーブ物語(下)――93、94年白書のJカーブ分析 5 94年の経済白書で取り上げたこと(上)――虫歯か高血圧か 6 94年の経済白書で取り上げたこと(下)――こだわりのテーマ 第10章 官の世界で経験し考えてきたこと 1 私が見た省庁再編 2 6分野の構造改革 3 国会答弁が完成するまで 4 奇抜策の系譜 5 帰ってきた経済白書 6 国士とテクノクラートの間で 7 官から見た国会と民から見た国会 8 参考人として臨んだ消費税の議論 9 官庁エコノミストは復活するか 10 役人を辞めるとき

この本は、行動経済学の視点から人間の不合理な行動を探求し、予測することでダイエット成功や新商品開発に役立つ可能性を示しています。著者ダン・アリエリーは行動経済学の専門家で、さまざまな実験を通じて人間の行動の背後にある心理を解明しています。文庫版は、彼のベストセラー作品であり、相対性や社会規範、価格の影響など多岐にわたるテーマを扱っています。翻訳は熊谷淳子が担当しています。

著者は日銀審議委員として経済危機に対処し、量的緩和解除やデフレ克服の効果を検証した本書で、「時間軸政策」を中心に金融政策の影響を分析。各章ではマクロ経済や金融情勢、歴史的な金融政策、時間軸政策の導入とその効果について詳述しており、日銀の出口政策を理解するための重要な資料となっている。著者は経済学の専門家であり、豊富な経歴を持つ。

この書籍は、日本の男女平等の低さの原因を社会学的に分析し、さまざまなデータを用いて解明します。著者の山口一男氏は、企業が女性活用を妨げる思い込みや、長時間労働の文化が女性の職業進出を難しくしていることを指摘。また、女性の高学歴化が進んでも高賃金職に就く割合が低く、賃金格差が拡大している現状を説明します。全8章で、男女の所得格差や職業分離、企業のワークライフバランス推進の影響などを詳細に分析し、男女不平等の不合理性を論じています。

日本は「失われた30年」と呼ばれる長期停滞から抜け出せず、その原因を1990年代以降の経済政策や論争をマクロ経済学の視点から検証する。バブル崩壊、不良債権処理、デフレ論争、世界金融危機、格差問題などを通じて、誤った判断を振り返り、持続可能な経済政策の提言を行う内容。著者は小林慶一郎で、マクロ経済学の専門家として多くの研究や著書を持つ。

ネットワークビジネスとかのイメージが強くて怪しいイメージを持たれがちだが、書籍自体はめちゃくちゃ参考になる名著。お金に対する価値観が変わるので、若いうちに絶対読んでおくべき書籍の中の1冊。資本主義の世界で疲弊しているなら絶対読むべき。目から鱗

本書は、14世紀から現代までのグローバルな視点から、アジアとヨーロッパの歴史的な関係や経済の変遷を描いています。内容は三部構成で、第一部ではアジアの時代とその交易、国際環境、植民地化を扱い、第二部では19世紀のヨーロッパの影響とアジアの近代化、経済の変化を探ります。第三部では20世紀の資本主義と社会主義の時代におけるアジアの経済状況を分析しています。著者は杉山伸也で、経済史の専門家です。

社内の権力闘争に翻弄されながらも、義を貫き再生を果たした一人の男の物語。定年後の人生をどう生きるかを考えさせる小説。 「部長職を解き調査役を命ずる」という辞令を受けた主人公。社内の権力闘争に巻き込まれ翻弄されながらも、「人間としてやるべきことは何か」を貫いた一人の男の再生の物語。定年後の人生をどう生きるかを考えさせる小説。 「部長職を解き調査役を命ずる」という四月一日付の辞令を受けた主人公は、その日から机の配置も変わり部下のいない社員、いわゆる窓際族になった。しかし社内の権力闘争から再び表舞台へ上がるが……。権力闘争に巻き込まれるも同僚への思い遣りの心を大切にし、「義を見て為ざるは勇無きなり」と義を貫く主人公の生き方は、聖書の言葉「日は昇り、日は沈みあえぎ戻り、また昇る」のごとく転変を繰り返す。本作品は、組織の掟と、義や情の間に揺れ動き翻弄されながらも、「人間としてやるべきことは何か」を貫いた一人の男の再生の物語だが、定年後の人生をどう生きるか──という、誰もが抱える後半生の大きなテーマに光を当てた物語でもある。 第一章 止まって見えた大時計の針 第二章 抜け切れない会社人間 第三章 君は何を報告したのだ 第四章 あなたは運のいい人だ 第五章 言われたとおりにやれ 第六章 社長が行方不明です 第七章 今度は君が社長だ 第八章 賽は投げられた 第九章 最初に見せたのは誰だ 第十章 常務が自殺 終 章 夢、遙か あとがき

元ギリシャ財務大臣ヤニス・バルファキスが、十代の娘の質問をきっかけに経済の仕組みを解説する本。彼は「格差」の歴史を1万年以上遡り、農業の発明から産業革命、仮想通貨、AI革命までを多様な視点で論じる。シンプルで響く言葉で経済と文明の本質を探求し、世界的に評価されている。著者は経済学教授であり、民主的ヨーロッパ運動の共同設立者でもある。

この書籍は、ミクロ経済学の主要な論点をコンパクトに解説し、無料の動画講義を提供している。ゼロから始めて合格レベルに到達できる内容で、シリーズは30万部を突破。目次には経済学の勉強方法、家計の行動、完全競争市場、不完全競争市場、市場の失敗などが含まれている。著者は石川秀樹で、経済分析会社の社長や大学教授として活躍している。

本書『ファクトフルネス』は、データに基づいた世界の見方を提案し、誤った思い込みから解放されることの重要性を説いています。著者ハンス・ロスリングは、教育、貧困、環境、エネルギー、人口問題などのテーマを通じて、正しい世界の理解を促進します。2020年には多くのビジネス書ランキングで1位を獲得し、100万部以上の売上を記録。ビル・ゲイツやオバマ元大統領も絶賛し、特に教育機関での普及が進んでいます。クイズ形式で誤解を解消し、ファクトフルネスを実践する方法も紹介されています。

自分の世界に対する認識が大きくずれていることを知れる。ただ内容としては冗長なので最初の数ページ読めば良い気がする。メディアが切り取った偏ったイメージに翻弄されないようになろう。

この書籍は、経済学の基本的な視点を養うために、戦後の日本経済の成長やバブル、アベノミクスに至るまでの歴史を解説し、ミクロ・マクロ経済学の理論やNPO、環境問題などの現代的課題にも触れています。著者は慶應義塾大学の教授で、経済学の専門家としての経歴を持っています。

この文章は、製造業に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、製造業の業務内容や経営の特徴、ものづくり技術の習得、事業計画作成のポイント、高度な技術の必要性についての章で構成されています。著者は照井清一と八田信正で、それぞれ製造業の改善や中小企業支援に関する豊富な経験を持っています。

本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の基本から実現プロセスまでを図解で分かりやすく解説しています。基礎知識、デジタル技術、成功事例、戦略、実践的なノウハウを網羅し、ビジネスパーソンが知りたいDXに関する情報を凝縮しています。著者はDXエバンジェリストの荒瀬光宏氏で、企業や自治体のDX研究に基づいた実践的な知識を提供しています。

中小企業金融に期待されるもの 中小企業の資金調達構造とその変化 企業間における資金再配分の規模と効率性 地域間における金融機関の資金配分と効率性 中小企業金融への政府による関与 信用保証が中小企業金融に及ぼす影響 政府系金融機関による直接貸出が中小企業金融に及ぼす影響 政府系金融機関は民業を圧迫しているのか 個人保証や担保に過度に依存しない中小企業金融は可能か 貸出市場の集中度と企業の資金調達 金融機関の合併と企業の資金調達 中小企業金融の将来

本書は、日本経済の平成から令和への変遷を解説し、コロナ危機や脱炭素革命、デジタル化などの現代の課題に焦点を当てています。著者は長年の経験を持つベテラン記者で、難しい理論を使わずにわかりやすく説明しています。経済に興味がない人でも理解できる内容で、学生やビジネスパーソンにおすすめです。目次には、平成の30年、デジタル革命、人口問題、金融政策、国際経済などが含まれています。

本書は、1945年の敗戦後、日本で一人の男、国岡鐡造が石油会社「国岡商店」を立ち上げ、困難を乗り越え再起を図る物語です。彼は全てを失いながらも、従業員を守りつつ、石油を武器に新たな戦いに挑む姿を描いています。著者は百田尚樹で、作品は経済歴史小説として感動的な内容が特徴です。

本書は、欧州のジャーナリストが膨大なデータと経済学、地政学、歴史的な洞察をもとに、2050年の世界を大胆に予測する内容です。人口動態、気候変動、テクノロジー、民主主義、経済などの重要なテーマを取り上げ、各地域(日本、アメリカ、中国、ヨーロッパなど)の未来について論じています。著者は、専門家のネガティブなバイアスを指摘し、ファクトに基づいたポジティブな見通しを重視しています。最終的には、不安と希望のバランスを考慮し、未来を形づくる要素について深く探求しています。

本書は、経済学を数式なしでわかりやすく解説し、身近な事例を通じてそのエッセンスを伝える内容です。主に、経済学の基本概念、マクロ経済学、ミクロ経済学、ゲーム理論を扱い、日本経済の重要な変化についても触れています。著者は東京大学の伊藤元重教授で、経済の実践的な理解を促進することを目的としています。

この書籍は、製造業に関する重要な知識を提供し、顧客のニーズを把握する方法から商品企画、製造、顧客サービス、物流までのプロセスを解説しています。著者たちはそれぞれ異なる専門分野での豊富な経験を持ち、製造業の5つの機能についての理解を深めるための参考文献も掲載されています。

本書は、マクロ経済学の基本を身近に感じられるよう解説した入門書です。著者の塩路悦朗氏は、具体的な事例やニュースを交えて、GDPや財政政策、金融政策などの経済の仕組みをわかりやすく説明します。学生や公務員を含む幅広い読者を対象に、マクロ経済学が日常生活や仕事にどのように関連しているかを理解できる内容となっています。短時間で基礎知識を学ぶことができる構成です。

この書籍は、経済学の革命者であるケインズの伝記であり、彼の生涯と業績を詳細に描いています。著者はケインズ研究の第一人者であり、彼の家族や教育、思想形成、第一次世界大戦における活動、文化・芸術への関与など、幅広い側面を探求しています。上巻では、ケインズの幼少期から大恐慌の到来までの重要な出来事が紹介されています。

本書は、愛知県のトヨトミ自動車を舞台にした企業小説で、主人公の武田剛平が左遷から社長に昇りつめ、ハイブリッドカーの量産に挑む姿を描く。創業家出身の豊臣統一との確執や、自動車業界の経済戦争を通じて、フィクションと現実の境界が曖昧なストーリーが展開される。真偽のほどは不明だが、面白さは保証されている。

本書は、組織と戦略の論理をわかりやすく解説した経営学のテキストで、組織行動論、組織理論、戦略論などの基本項目をバランスよく理解できる内容となっています。著者の榊原清則は、経営工学を学び、大学での教授経験が豊富な学者です。

著者が経済学の重要性を感じ、経済学を学ぶ必要性を伝えるために本書を執筆しました。テレビや新聞で経済に関する情報が常に流れている中、真の教養を得るためには経済学の思考枠組みを理解することが重要です。著者は東京大学での20年以上の教育経験を基に、ミクロ経済学とマクロ経済学のエッセンスを20項目にまとめ、1日30分で学べる内容にしています。主要なトピックには消費者行動、企業行動、市場機能、財政・金融政策、経済成長などが含まれています。

この書籍は、マクロ経済学の主要な論点をコンパクトに解説し、ゼロから合格レベルまでの学習をサポートする内容です。無料の動画講義も提供されており、シリーズは30万部以上の販売実績があります。目次には、経済学の勉強法から国民経済計算、財市場、資産市場、各種分析手法が含まれています。著者は石川秀樹で、経済分析の専門家としての豊富な経歴を持っています。

新しい「東アジア経済論」を求めて 東アジアの経済成長 工業化政策と経済発展 経済格差と所得格差 国際的生産ネットワーク 東アジアにおける産業集積 国際金融環境と東アジア経済 東アジアの金融システム 経済発展の「北東アジアモデル」 東南アジア経済 東アジアの移行経済 東アジアの経済統合 東アジア経済を学ぶ

この書籍は、現代人が抱える時間に関する悩みを解決するためのガイドです。ストーリー仕立てで、時間の使い方や投資の重要性、優先順位の付け方、トラブルに時間を奪われない方法などを解説しています。著者は麗澤大学の教授で、実践的なアドバイスを提供し、読者が自分の時間を有効に活用できるよう導きます。

日本軍がなぜ戦争に負けてしまったのかを分析し、それを元に日本の組織における問題点を浮き彫りにしている書籍。責任の所在の曖昧さと、臨機応変に対応できない官僚主義が蔓延した日本組織は危機的状況において力を発揮できない。少々歴史の話は冗長だが一読する価値のある書籍。

本書はマクロ経済学の基本を解説し、GDPや経済政策の影響についての疑問に答えます。経済の動きを理解することが求められる人々や、短期間で基礎知識を習得したい学生に向けた内容です。著者は中谷巌で、経済学の専門家です。

この書籍は、20世紀後半からのアジア地域の急速な経済成長が、従来の経済発展に関する議論に疑問を投げかけ、地域発展やアジアとヨーロッパの関係の見直しを促していることを背景に、グローバル経済史の重要な議論やテーマを紹介しています。内容は、経済の形成、一体化、深化、展開の4部構成で、15世紀から現在に至る経済の流れを学ぶことができます。著者は水島司と島田竜登で、それぞれインド史や東南アジア史を専門としています。

この書籍は、生産管理の基本から最新のトレンドや手法までを網羅し、生産性向上とコスト削減に必要な知識を図解でまとめています。目次には、生産管理の必要性、基礎知識、計画や統制、品質管理、資材管理、改善手法、代表的な手法が含まれています。著者は田島悟で、ブレークスルー株式会社の代表取締役社長であり、中小企業診断士としての経験を持っています。

こんな産業が破壊される!経産省がガイドライン化するほど国も危機感を抱くDX!DXトップコンサルタントが徹底解説する入門書 DXへの取り組みの活発化の波において躓く日本企業…どんな産業が破壊されるのか?どんな産業が発展するのか?経産省がガイドライン化するほど国も危機感を抱くDX!DXトップコンサルタントが徹底解説するDX入門書! DXトップコンサルタントが徹底解説する入門書! ● DXとは? ● なぜ、経産省がガイドラインを出すほど、 国も危機感を抱いているのか? ● DXへの取り組みが活発化しているものの、 つまずく日本企業が多いのはなぜなのか? ● AirbnbやUBER、アマゾン、Google によってどんな産業が破壊されているのか? ● どんな産業が破壊されるのか? ――原子力発電、火力発電、教育産業、スマホ関連…… ● どんな産業が発展するのか? ――長寿・美容産業、都市農業・細胞農業、宇宙産業…… ● デジタル進化が、さらにどのような変化をもたらすのか? 一般ビジネスパースンから、DX推進担当者、個人投資家まで必見! 第1章 なぜ、DXが必要なのか 第2章 デジタル技術が生み出したビジネスモデル 第3章 今後、注目すべき基盤テクノロジー 第4章 こんな産業が破壊される 第5章 こんな産業が発展する 第6章 変化の本質 第7章 個人のキャリアの考え方

代ゼミの人気講師、蔭山克秀による経済史の解説書の第2弾。歴史の流れを易しく、面白く学べる内容で、経済の変遷や現代の出来事が理解できる。目次には資本主義の誕生からアベノミクス、反グローバリズムまでの重要な時代が含まれており、文庫版には追加原稿も収録されている。

この本は、日本のデジタル化の遅れについて、課題や他国との比較を明らかにし、データに基づいて分析した内容を提供します。著者の牧島かれんが、第2代デジタル大臣としての経験を語り、初代と第3代の大臣との鼎談も収められています。各章では、日本のデジタル化の現状や強み、DX推進の課題、理想のデジタル社会について議論されています。

日本経済を知ることは「世界や社会の今」を見ることにもなる。今知っておきたい基本を身近なテーマと共にイラストでわかりやすく解説 日本の社会をとりまく環境は日々変化を続け、日本経済を知ることはイコール「世界や社会の今」を見ることにもなる。行動経済学から、原価のしくみ、生活に密着した経済の疑問や問題点など、いま知っておきたい経済の基本を、身近なテーマとともに図とイラストでわかりやすく解説、読み解く一冊。 日本の社会をとりまく環境は日々変化を続け、日本経済を知ることはイコール「世界や社会の今」を見ることにもなる。いま知っておきたい身近なテーマとともに図とイラストで解かりやすく読み解く。 まえがき 第1部 <行動>人の心を巧みに操る経済学 コラム①冷凍食品が特定日に半額セールになる理由 第2部 <原価>原価で読み解く経済の仕組み コラム②食べ放題・飲み放題の店の利益はどう出すのか? 第3部 <生活>日常生活に密着している経済のしくみ コラム③外見の「良し悪し」が生涯収入に影響する! 第4部 <疑問>今さら聞けない経済の疑問を一発解消! コラム④いろいろなものが見えてくる「72の法則」! 第5部 <問題点>日本や世界が直面している経済の危機 コラム⑤モノの値段が決まるカラクリ! あとがき

著者の川田修が伝説の営業マンと過ごした31日間の経験を通じて、営業テクニックだけでなく、仕事や人として大切なことを学んだ感動のストーリーを描いた本です。彼は外資系企業のトップセールスとして、営業目標を達成し続けており、現在は講演活動も行っています。

本書は、2024年1月から施行される改正電子帳簿保存法や2023年10月からのインボイス制度に対応するため、中小企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める必要性を強調しています。デジタル人材不足や資金面の課題を抱える中小企業向けに、AI導入や業務効率化、営業モデルの確立など、実現可能なDX戦略を紹介しています。著者は9000社以上の支援実績を持つコンサルタントで、経営者が知っておくべきデジタル活用の方法を詳述しています。

本書は、インテルやアップル、グーグルなどの企業が成長する過程を支えたベンチャーキャピタルの役割を描いたノンフィクションです。著者セバスチャン・マラビーは、数百人へのインタビューを通じて、成功するスタートアップを見極め、育てるプロセスを探求しています。特に「べき乗則」に基づく成功のメカニズムを解明し、シリコンバレーのイノベーションを牽引するベンチャーキャピタリストたちの実態を明らかにしています。エンターテインメント性も高く、ビジネスの裏側に迫る内容です。

この書籍は、マクロ経済学の基礎を学ぶためのテキストであり、主にケインズ経済学と新古典派経済学の理論を取り扱っています。基本的な概念や用語、理論、関連統計を詳しく説明し、急速に変化する経済を理解する力を養うことを目的としています。目次には、国民所得統計、GDPの決定、資産市場、IS-LMモデル、オープン・エコノミー、失業とインフレーション、消費・貯蓄と投資、景気循環、経済成長などが含まれています。著者は吉川洋で、経済学の専門家です。

この文章は、ウィリアム・マクダナーとマイケル・ブラウンガートによる「Cradle to Cradle」(ゆりかごからゆりかごへ)に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、産業モデルの変遷や持続可能性に関する章が含まれており、著者たちはサステイナブルなデザイン手法の実践を通じて企業や社会に貢献している専門家です。その他の著者情報も含まれ、各自の経歴や専門分野が簡潔に述べられています。

好評のロングセラー・テキストが大幅リニューアル。基礎から発展までを体系的に学べる構成に変更し,学びやすさがさらに向上。 好評のロングセラー・テキストが大幅リニューアル。基礎から発展まで体系的に学べる構成に変更し,学びやすさがさらに向上。インフレ,格差,デジタル化の動向に加え,新型コロナが浮き彫りにした日本経済の課題も網羅。学生やビジネスパーソンの必携書。 序 章 日本経済はなぜ停滞したのか? 第Ⅰ部 基礎編 第1章 日本経済の見方 第2章 企業:求められるアニマル・スピリット 第3章 労働:すべての人が働きやすい社会に向けて 第4章 社会保障:人口高齢化への挑戦 第5章 政府:政府の機能・役割と財政・財政政策 第6章 金融:進化する金融システム 第7章 貿易:貿易構造と貿易システム 第Ⅱ部 発展編 第8章 日本経済の歩み1:高度成長,バブル経済,長期不況 第9章 日本経済の歩み2:アベノミクス,金融政策,企業統治改革 第10章 日本経済の課題1:格差,人口問題,地域経済の課題 第11章 日本経済の課題2:グローバル化,農業,デジタル化 第12章 日本経済の課題3:コロナ禍と政府の役割

田中辰夫は、大手不動産会社でリストラを実施した後、自らも解雇され、失業者となる。一方、息子の雅人は就職先を辞め、ネットビジネスを目指す。父と子はそれぞれの困難に立ち向かいながら、新たな不動産サービスを模索し、再建を目指す物語。著者は江波戸哲夫。

この書籍は、経済学者アンガス・マディソンによる長期経済推計の集大成であり、世界経済の歴史と未来を探求しています。第1部では、西暦1年から2003年までの実質GDPデータに基づき、世界経済の発展を概観。第2部では、数量的経済分析の歴史と論争を紹介し、最後の第3部では、2030年の世界経済を予測しています。

自由主義経済と減税でコロナ禍は克服できる。脱成長イデオロギーに騙されるな。日本を衰退に導く姿を変えた共産主義を徹底批判。 「人新世」(人類の経済活動が地球を破壊する時代)というウソがまことしやかに唱えられている。彼らは「脱成長」を唱え、「環境危機の時代を克服するには、資本主義による経済成長を諦めるべきだ」という。この一見、倫理的に思える脱成長論は、じつは社会主義・共産主義の復活を目論むレトリック、仮面である。経済成長を止めて全体のパイを減らし、弱者をよりいっそう貧しくさせる「罠」なのだ。資本主義よりも共産主義のほうが環境破壊を生むことは、かつてのソ連や現代の中国を見れば明らかだろう。また、気象関連災害による死者は経済成長とともに大幅に減少してきた。「人類はかつて自然と調和した素晴らしい生活を送っていたのに、資本主義と経済成長のせいで自然に復讐されている」という物語は、事実に反する。社会主義の大失敗と資本主義が人類を救ってきた歴史、自由な生活と経済成長がコロナ禍と貧困・格差、地球環境問題を解決できることを示した一冊。

学生の時に読んでよく分からなかったが社会人になって読んでめちゃくちゃ腹落ちした書籍。何度も何度も読み返すことで多くを学べる。社会人で日々の仕事に忙殺されて大変な人には是非読んで欲しい書籍。

本書は、有効で生産性の高い組織を作るための基本的な組織デザインの原則を解説しています。特に、仕事の分業や調整の方法に焦点を当て、組織の問題点を明らかにする手助けをします。目次には、組織形態、分業のタイプ、標準化、処理プロセス、ヒエラルキー、水平関係などのテーマが含まれています。著者は一橋大学の教授、沼上幹です。

ネットフリックスの会社の制度について学べる。いかに素晴らしいタレントを集めているのか?優秀な人々にとって優秀な制度とはどんな制度なのか?について学べる。多くの企業がネットフリックスのようにふるまって上手くいくとは思えないが一つの制度設計の参考にはなる。

本書は、戦後日本経済の歴史を67のトピックスを通じて解説する入門書です。財閥解体や石油危機、消費税導入などの重要な出来事を追い、復興から成長、停滞までの軌跡を示しています。著者は日本経済新聞の記者で、現代経済の流れを理解するためのエピソードを中心に構成されています。また、「失われた20年」に関する補論も含まれており、初心者にも分かりやすい内容となっています。

本書は、民主主義の価値が問われる現代において、権威主義国家の脅威やアメリカ国内の混乱を背景に、新しい政治経済学を用いて民主主義を分析する内容です。著者は選挙を中心に、因果推論の四天王と呼ばれる手法(ランダム化比較実験、回帰不連続デザイン、操作変数法、差の差法)を駆使して、政治を新しい視点から探求しています。

本書は、マクロ経済学の権威であるオリヴィエ・ブランシャールが、日本の財政政策の役割とその持続可能性について考察したものです。低金利や長期停滞の中で、財政政策の重要性を強調し、債務削減と財政余地の対立する見解を分析しています。日本が直面する金融政策や財政政策の課題を明らかにし、経済安定化に向けた戦略を提案する内容です。著者は、財政政策を利用することの利点を示し、今後の日本のマクロ経済政策の方向性を探ります。

本書は、コーポレートファイナンスの基礎を分かりやすく解説した入門書であり、企業価値向上のための重要な知識を提供します。新版では新たなテーマを加え、理解が難しい項目について丁寧に説明しています。目次には、リスク・リターン、キャッシュフローの現在価値、企業の投資決定、資金調達、利益還元などが含まれています。著者は京都大学の教授、砂川伸幸です。

この書籍は、ミクロ経済学の基本を学べる内容で、身近な経済ニュースを通じて経済学の考え方を理解することができます。目次には、経済学の基本概念や市場の仕組み、労働市場、公共財、格差問題など多岐にわたるテーマが含まれており、経済についての理解を深める手助けをします。著者は経済学者のティモシー・テイラー、ジャーナリストの池上彰、翻訳家の高橋璃子です。

本書は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の最先端事例を図解し、ビジネスに活用するためのヒントを提供します。DXの基本思想から、ビジネスモデルの変革に至るまで、全80の事例を「場を創造する」「非効率を解消する」「需給を拡大する」「収益機会を拡張する」の4つの軸でカテゴライズしています。著者は、小野塚征志氏で、戦略コンサルタントとしての豊富な経験を持ち、ビジネスモデルの革新を支援しています。

「池井戸潤」の半沢直樹シリーズ。大ヒットしたドラマの原作であり本も非常に面白い。物語としても面白いながら、普通に銀行ビジネスや大組織での立ち回りなど勉強になる部分も多い。

地球規模での交流や相互依存関係は、どのような世界から始まり、いかに拡がり深まってきたのか。長期的・広域的な視野で学ぶ。 地球規模での相互依存関係が拡がり深まった結果,異なる背景をもつ人々との交流や交渉の機会が増えてきた。こうしたヒト,カネ,モノ,情報の移動はどのような世界から始まり,いかに経済を推し進めてきたのか。そしてどこへ向かうのか。長期的・広域的な視野で学ぶ。 序 章 グローバル化の経済史 第Ⅰ部 前・近代の経済:グローバル化へのあゆみ 第1章 グローバル化以前の世界経済(~15世紀)/第2章 グローバル化の開始(16世紀)/第3章 危機の時代(17世紀)/第4章 近世経済の成立(18世紀) 第Ⅱ部 長い19世紀:グローバル経済の成立 第5章 工業化の開始と普及/第6章 ヒト・モノ・カネの移動の拡大と制度的枠組みの変化/第7章 植民地体制の変容とラテンアメリカ,アジアの工業化/第8章 工業化の新しい波と世界大戦 第Ⅲ部 停滞から再始動へ:グローバル化の新たな展開 第9章 世界大恐慌とグローバル化の停滞/第10章 再始動するグローバル化/第11章 グローバル化と開発/第12章 加速するグローバル化 終 章 グローバル化の行方

この書籍は、14世紀のヴェネツィアで広まった複式簿記が、資本主義の発展にどのように寄与したかを探求しています。著者は、複式簿記が「富を測定したい」という人間の欲望を実現し、資本主義を促進したと論じています。目次には、会計の起源、ルカ・パチョーリの影響、産業革命、会計専門職の台頭などのテーマが含まれています。著者はジャーナリストのジェーン・グリーソン・ホワイトで、オーストラリアで数々の文学賞を受賞しています。

日本経済の課題を「自分ごと」として捉え,少子化対策や財政健全化,生産性向上等の解決策を読者自身が考えられる新しい入門書。 日本経済はなぜ衰退したのか? 物価や賃金はなぜ長期間低迷し続けたのか? 政府の巨額の借金をどうすべきか? 日本経済が抱える課題を「自分ごと」として捉えて,少子化対策や財政健全化,生産性向上などの解決策を読者自身が考えながら学べる新しい入門書。 第Ⅰ部 何が問題? 第1章 衰退途上国──親より良い生活はできない!? 第2章 安いニッポン──物価と金融政策 第3章 働き方が問題だ──労働市場 第4章 日本の借金は世界一!?──財政政策 第5章 格差拡大の真実──所得格差と貧困問題 第6章 国民生活は安心なのか?──社会保障 第7章 日本企業はどこへ?──国内投資と競争力 第8章 地球が直面する問題──気候変動とエネルギー問題 第Ⅱ部 解決できる? 第9章 誰もが希望を持てる日本へ──少子化対策 第10章 人々の可能性と活力を生かす社会へ──労働市場改革 第11章 将来にわたっての安心を──財政健全化 第12章 人々の可能性を引き出す──教育改革

天才起業家の佐藤氏の書籍。メタバースと宇宙開発との関係について分かりやすく学べる良書。佐藤氏の考えは一般人のだいぶ先をいっているのでキャッチアップしておくことが大事。

高校3年生や大学新入生のための,経済学の導入書。経済問題,理論,歴史,学習法を通して,経済学を学ぶことの有用性を伝える。 経済学とはどんな学問なのか─高校3年生や大学新入生に向けて,一橋大学経済学部の教員が平易な言葉で語りかける。経済問題,理論,歴史,学習法を通して,経済学を学ぶ中で培われる思考法が,人生における困難を克服するための力となりうることを示す。 第1章 大きな社会問題,身近な経済問題 (経済成長/TPP/ギリシャ問題/貧困/財政赤字/大学の学生数/医療/廃棄物/イノベーション) 第2章 経済学的な発想とは? (効率・格差・衡平/ミクロ経済学/マクロ経済学/ゲーム理論/マーケットデザイン/為替レート/金融工学/公正・自由・競争/増税と国債) 第3章 歴史の中の経済社会 (経済史/上海経済/中国の経済成長/ドイツの電力システム/ 資源利用の歴史/貨幣の歴史) 第4章 プロフェッショナルにとっての経済学 (数学/統計学/経済学の古典:『国富論』『資本論』『自由論』/外国語:中国語・英語/ 政策のプロフェッショナルにとっての経済学)

この書籍は、ミクロ経済学の超入門書で、大学生に最も読まれた教科書の大幅改訂版です。内容は基礎的な概念から始まり、家計や企業の行動、市場制度、最適資源配分、不完全競争、不確実性、情報の不完全性、所得分配などを扱っています。著者の木暮太一は、経済学のわかりやすい書籍の執筆に注力しており、読者が理解しやすい内容を提供しています。

この書籍は、投資とニュースの基本をわかりやすく解説し、図解を通じて理解を深める内容です。著者の崔真淑氏は、株価の決まり方や経済指標の読み方、政治の影響、金融の仕組み、ビジネスニュースと株価の関係、銘柄選定のポイントなどを扱っています。初心者でも理解しやすいように構成されており、投資に役立つ情報が詰まっています。著者は経済学者であり、メディアでの解説経験も豊富です。

本書は、行動経済学を通じて人間の非合理的な意思決定を学び、ビジネスや生活に活かす方法を紹介する内容です。著者は東京大学の阿部誠教授で、行動経済学の基本概念をイラスト図解でわかりやすく解説し、実例を交えて応用法を提案しています。特に「ナッジ理論」やマーケティングへの活用事例が取り上げられ、ビジネスパーソンが戦略や企画を提案する際の参考になる一冊です。

主人公アレックス・ロゴは、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナとの再会をきっかけに工場の再建に取り組む。彼は生産現場の常識を覆すジョナの助言を受け、仲間と共に努力するが、家庭を犠牲にしてしまい、妻ジュリーとの関係が危機に陥る。物語は、仕事と家庭の両立を巡る葛藤を描いている。

この書籍は、EBPM(エビデンスに基づく政策形成)の基本概念や手法を解説し、米国や英国の事例、さらに日本国内の実践例を具体的に紹介しています。内容は、EBPMの基礎から始まり、海外の事例、教育・環境エネルギー・経済産業政策における国内事例、ナッジの政策活用に至るまで多岐にわたります。著者たちは、EBPMを政策決定に根づかせるための理論と実践を提供し、研究者や実務家に向けた有益な情報をまとめています。

第1部 IOTの全体俯瞰(産業用IoTとは何か IoTの市場構造とは) 第2部 垂直統合戦略(GEとボッシュに学ぶIoTの垂直統合戦略 垂直統合戦略のマーケットと日本における市場形成 プラットフォームを制する者が産業用IoTを制する) 第3部 水平横断戦略(コネクティビティはどうなるか クラウドとアナリティクスはどうなるか) 第4部 モノ重点戦略(IoTによって製造現場はどう変わるか) 第5部 IoTの中で日本・日本企業が生き残るための提言(企業は既存事業をIoT化するために何をすべきか 日本はどう対応すべきか)

2024年1月20日、JAXAは小型月面着陸実証機SLIMが月面に成功裏に着陸したと発表し、世界初のピンポイント着陸を実現したことが明らかになった。本書は、日本の宇宙開発の父である糸川英夫の生涯とイノベーションに焦点を当てた評伝であり、彼の影響を受けた事例として小惑星探査機「はやぶさ」の成功が紹介されている。内容は糸川の生い立ちから宇宙開発への道を辿り、彼の革新的なアイデアや業績を詳細に描いている。

前田裕二氏の前作に感銘を受けたのでこちらも読んでみたが、個人的には期待外れ(期待値が高すぎたのかも)。前田氏と同じようにメモを取ることがハマる人もいればハマらない人もいると思う。個人的には紙でメモを取るよりも日常ではスマホのメモ機能やNotionにメモしておいて、ざっとアイデアをまとめたり整理したい時に時間をかけて紙に書く方が好きなタイプ。ただ人前でスマホを触ると相手に不快感を与えてしまう可能性があるので紙でメモを取るという姿勢は相手に好印象を与えるという意味で効果ありかもしれない。また、具体的な事象を抽象化して自分の環境に転化していくという思考プロセスは非常に勉強になった。

メモの力で気づきを得る。メモを通じてアイデアや自己発見を深める本です。実践的なメモ術が紹介されていて、自分の考えを整理し、新たな視点を得られました。日常で役立つヒントが詰まっているので、一度試してみる価値ありです。

広告代理店で働く主人公は、仕事に悩みを抱えている。そこにアドラー心理学を学んだ上司のドラさんが現れ、働く理由や仕事の楽しさを見つける手助けをする。物語は、主人公が自己肯定感を高め、他者との関係を築く過程を描いている。著者はアドラー派の心理カウンセラーで、企業での講演や研修を行っている。

本書『経営12カ条』は、経営者が何を考え、どのように行動すべきかを示す稲盛和夫氏の経営哲学をまとめたものです。経営をシンプルな原理原則に基づいて理解し、実践することの重要性が強調されています。具体的には、事業の目的を明確にし、目標設定、強い願望、努力、経費管理、値決め、意志の強さ、創造性、誠実さ、ポジティブな心構えなど、12の基本的な条項が紹介されています。これらは京セラやKDDI、日本航空などでの実績を基にしており、経営の実践に役立つチェックリストや補講も収録されています。著者は稲盛和夫氏で、経営における原理原則を通じて、誰もが経営を成功させるための指針を提供しています。

この書籍は、デジタルトランスフォーメーション(DX)を自社に導入したいが方法が分からない経営者や事業担当者に向けたガイドです。DXの本質や導入にあたる壁(何から始めるか、実現フェーズへの進行、リソース不足)を解説し、成功するDXの姿を示します。著者はAIビジネスデザイナーで、豊富な経験を持つ専門家です。

本書は、組織を「内部で働く個人の視点」から解説し、個人の行動が経営戦略や組織変革に与える影響を探ります。モチベーション、リーダーシップ、組織文化などの課題に焦点を当て、さまざまな視点から組織のメカニズムを網羅的に扱っています。目次には、組織観、個人と組織の関係、集団機能、リーダーシップ、組織文化、設計、変革、全体の方向づけが含まれています。

本書『入門経済学』は、著者たちの『ミクロ経済学』と『マクロ経済学』から15章を選び、経済学の基本概念を学ぶために再構成されたテキストです。3部構成で、第1部は経済学の基本知識、第2部はミクロ経済学の基礎、第3部はマクロ経済学の基礎を扱います。著者は経済学のシンプルな考え方が現実の問題を理解し改善するのに役立つとし、最新のトピックを取り入れた「新しい」内容が特徴です。テキストには、経済学の原理や現実社会の問題を解決するためのコラムが含まれ、学生が経済を理解するための優先事項として位置づけられています。読後には、経済社会に対する見方が変わることが期待されています。

家族、災害、健康、教育や娯楽、さらに森林やエネルギーなど、身近な生活環境を手がかりにして、経済社会の成り立ちをやさしく解説、消費や自然環境などの新たなテーマから、私たちの生活と経済の歴史の深いつながりを実感とともに学べる入門テキスト。 序 章 身近な生活から地域の環境を考えよう 第I部 地域社会と生活 第1章 家族・地域社会と経済活動 はじめに 1 家族と経済活動 2 「村」の役割 3 商店街とエスニック・グループ おわりに 解説1 無尽講と金融 第2章 災害と飢饉 はじめに 1 災害と飢饉 2 経済社会化と飢饉 3 江戸時代の災害・飢饉への対応 4 災害・飢饉への耐久性 おわりに 解説2 風評とデマ テーマI 社会史の方法 第II部 自然環境と生活 第3章 森林資源と土地所有 はじめに――地球環境問題と資源利用 1 森林資源利用の歴史 2 資源利用と土地所有 3 近現代日本の森林資源と過少利用問題 おわりに 解説3 温泉と開発 第4章 エネルギーと経済成長 はじめに――人新世の時代 1 石炭とイギリス産業革命 2 石炭・水力と日本の工業化 3 エネルギー革命と「東アジアの奇跡」 おわりに 解説4 日本の公害対策 テーマII 進歩と環境 第III部 近代化と生活 第5章 人口で測る経済力 はじめに――現代社会の人口と経済 1 人口に関する理論 2 日本の人口変遷 3 経済成長と人口 おわりに――人口の歴史は私たちに何を教えてくれるか 解説5 人口をめぐる思想と政策 第6章 健康と医薬 はじめに 1 健康と病い 2 生活と家計に見る健康と医薬 3 現代の健康と医薬 おわりに 解説6 感染症流行と経済発展 第7章 娯楽と消費 はじめに――「金」は天下の廻りもち 1 娯楽の産業化と消費社会 2 近代日本における娯楽の諸相 3 日記に見る人々の娯楽 おわりに――楽しみなしに人々は生きられるか 解説7 大衆消費社会論 テーマIII 共同体と近代 第IV部 社会環境と生活 第8章 教育と労働 はじめに――「学び」と「働き」の制度化 1 「学び」から「教育」へ 2 産業社会・労働の誕生と教育 3 子どもと女性から見た「教育」と「労働」 おわりに――戦後教育政策と新学歴社会の到来 解説8 集団就職 第9章 法と福祉 はじめに 1 慈善事業の時代 2 社会事業の時代 3 社会福祉の時代――第二次世界大戦後における生活をめぐる法整備 おわりに 解説9 育児と経済 第10章 帝国と植民地経済 はじめに――日本「帝国」史として考える 1 戦争と日本帝国の拡張 2 日本貿易の特徴 3 帝国内貿易の構造と植民地の生活 おわりに――「戦後/現代」と「帝国/植民地」 解説10A 植民地の近代をどう見るか 解説10B 経済競争と国際紛争 テーマIV システムという発想 終 章 競争と共存から未来を思い描こう 入門ガイド 文献史料と統計資料 参考文献 あとがき 索 引

本書は、初学者向けの経済学入門テキスト『経済学入門(第3版)』の改訂版で、2007年に刊行された第2版から大幅に更新されています。主な変更点は、執筆陣の変更によりミクロ経済学とマクロ経済学がそれぞれ1人の著者によって担当され、内容が初歩から中級にわたるように整理されたことです。また、日本の事例を多く取り入れたコラムが刷新され、経済学の理解を深める内容になっています。目次はミクロ経済学とマクロ経済学の各章で構成され、今後の学習に向けた章も含まれています。著者は早稲田大学の教授陣です。

人気バンドの世界ツアーに同行しながら各国で今ホットな経済を学んでいく。 ストーリー形式で自然に経済用語を習得できる一冊。 いま世界の経済がどうなっているのか、それが自分の暮らしとどうかかってくるのか、本書はそのことを知るためのストーリー形式のビジネス書です。特にいまの日本は、まさにジリ貪になるか飛躍するのかの分かれ目であり、経済の動きを十分に知っていないと思わぬ損を被ることにもなりかねません。 本書は経済用語を分かりやすく学べると評判のラジオ番組『ジュグラーの波』(TOKYO FMで毎週月曜夜9時30分から放送中)を元に書籍化したものです。初代パーソナリティである元乃木坂46の衛藤美彩さんが帯を飾り、巻末にはインタビュー記事も掲載しています。また、NEXTユニコーン企業の株式会社Liquid代表取締役CEOの久田康弘氏が実名で登場し、アジアの経済について熱く語るなど物語を盛り立てています。 本書は、ストーリー形式にすることで経済を身近に感じ、容易に理解することを目的としています。 ―――大学受験や就活に失敗し、やり場のない挫折感でくすぶっていた日々を送っていた物語のヒロイン籠崎美令が、突如人気ロックバンド『P:ste(ピステ)』の世界ツアーに参加したことが転機となり、人生が動き始めます。ツアーで訪れた国々の情勢や日本の現状など、今まで考えたこともなかった世界の経済に触れる過程で美令の気持ちにも大きな変化が起き始め、世界のホットな経済を肌で感じながら、成長していく姿が描かれています。 *本書では、成田出国からいま注目のアジア、ヨーロッパ、そして北欧のフィンランドまで、各国の経済と関わりながら貴重な体験を繰り広げていきます。 01 JAPAN/ 日本編 顔認証ゲート IoTとキャッシュレス決済 【解説】キャッシュレス 02 SINGAPORE/ シンガポール編 富裕層とオーチャード通り ミリオネアとタックスヘイブン パナマ文書と格差社会 【解説】GAFA 03 INDONESI/ インドネシア編 マサルとサクラと途中下車 インドネシアのリープフロッグ4 リバース・イノベーションと人口ボーナス 【解説】 GDPと1人あたりGDP 04 MALAYSIA/ マレーシア編 メインスポンサーの社長登場 アジアの人口ピラミッド 1人あたり労働生産性と日本のゾンビ企業 ユニコーン企業とユニコーンバンド 【解説】株式と上場 05 UNITED KINGDOMA/ イギリス編 ロイヤル・アルバート・ホールと大御所ロックバンド クールブリタニアとクールジャパン ビットコインOK ブロックチェーンという革命 フィンテックの国・イギリス 初めてのおつかい ミレニアル世代の時代 【解説】Brexit問題 06 FRANCEA/ フランス編 黄色いベスト運動とラジオ局 シャネル本店とフードロス せどりとシャネルJ12 人生100年時代の株式投資 【解説】NISA、iDeCo、AIとダイナミック・プライシング 07 GERMANYA/ ドイツ編 ケンタとBMWミュージアム レベル4のコンセプトカー メルセデス・ベンツとスマートファクトリー ユーザーの好みに応じたマスカスタマイゼーション 労働時間貯蓄制度と働き方改革 仲直り大作戦 カンバン方式 コネクテッドカーとパラダイムシフト 【解説】第4次産業革命 08 FINLANDA/ フィンランド編 Whimでスムーズ移動 シームレスなサービスとサブスクリプション 自転車に始まるシェアリングエコノミー 【解説】コネクテッドカー

本書は、大学生や社会人向けのコーポレートファイナンスとバリュエーションのテキストで、企業価値向上や持続可能な成長に関する現代ビジネスの重要な概念を学ぶことができます。主な特徴は、事業戦略との関連を重視、ESGの要素を取り入れ、エクセルを用いた実践的な学習を提供している点です。内容はコーポレートファイナンスの基礎から企業価値評価まで幅広く、著者は京都大学やシスメックスの専門家です。

経済の誕生から資本主義の終焉まで、経済学者と宗教学者が語りつくした、初めての「世界の経済史」。今後の経済はどこを目指すのか 経済の誕生からグローバル資本主義の終焉まで、経済学者と宗教学者が語りつくした、初めての「世界の経済史」。これから経済は何を目指すのかが、見えてくる。 世界における経済の歴史は、どうなっているのか。経済はいつ誕生したのか、資本とは資本主義とは何か。利子、帝国、法人の誕生、バブルの発生、世界恐慌、戦争と経済成長など、さまざまな観点から見ていく。宗教と資本主義が密接に関係していることも明らかにする。グローバル資本主義は終焉を迎えつつあるが、今後は何が経済を動かしていくのか。経済学者の水野和夫が宗教学者の島田裕巳を聞き手に、わかりやすく説く。 第一章 経済の始まり 第二章 ローマ帝国に見る帝国と経済 第三章 テンプル騎士団からメディチ家へ ― 貨幣と金融の時代 第四章 一三世紀における資本と資本主義の誕生 第五章 教会に代わる株式会社という法人の誕生 第六章「長い一六世紀」とは 第七章 宗教改革とマックス・ウェーバー 第八章 チューリップ・バブルはなぜ起きたのか―バブルの発生 第九章 覇権国家としての大英帝国 第一〇章 世界恐慌とアメリカ 第一一章 戦後の経済成長 第一二章 世界経済史講義

この書籍は、経済に不慣れな人でも理解しやすい形で最新の「お金の常識」を学べる内容です。目次には、お金の基本、稼ぎ方、将来のための蓄え方、最新の金融情報、そしてお金の流れについての章が含まれています。著者は金融教育ベンチャーのCEOであり、経済アナリストとしての豊富な経験を持つ森永康平氏です。

倒産寸前の赤字書店に派遣された銀行マン・鏑木健一が、無知な女社長や敵対的な店長たちと向き合いながら、情熱で社員たちの心を変えていく物語。ビジネスの基本である決算書、マーケティング、マネジメントを学べるエンタメ小説で、読者に明るい気持ちを与える。著者はコンサルタントの小島俊一。

本書はノーベル経済学賞受賞者セイラー教授の「ナッジ」をテーマにした入門書で、行動経済学の実用的な側面を紹介しています。ナッジは、強制や禁止をせずに人々の「よりよい選択」を促す手法で、様々な日常の選択や行動に影響を与えることができます。具体的には、サブスクリプションの解約忘れや保険の選び方、健康的な生活の促進など、多岐にわたる事例を通じてナッジの効果を示しています。また、視覚認知テストの実験を通じて、他人の影響を受けやすい人間の心理も解説されています。

生きたデータを用い現実の経済とマクロ経済学の関係を体系的に説明する。データのアップデート、近年の変化を盛り込んだ最新版。二… 生きたデータを用いて現実の経済とマクロ経済学の関係を体系的に説明する大好評テキスト。データのアップデートを行い,アベノミクスなど近年の動向を盛り込んだ最新版。二色刷で図表も見やすく,マクロ経済学,日本経済の学習に最新の情報で学ぶことができる。 第1章 GDPとは何だろうか?─一国の経済力の指標 第2章 消費と貯蓄はどのようにして決まるか?─消費と貯蓄の理論 第3章 設備投資と在庫投資─何のために投資するのか? 第4章 金融と株価─マクロ経済における金融の役割 第5章 貨幣の需要と供給─貨幣の役割と貨幣供給 第6章 乗数理論とIS─LM分析─総需要に注目した経済分析 第7章 経済政策はなぜ必要か?─経済政策の有効性 第8章 財政赤字と国債─政府支出拡大のマイナス面 第9章 インフレとデフレ─価格調整とそのコスト 第10章 失 業─マクロ経済における労働市場 第11章 経済成長理論─経済はなぜ成長するのか? 第12章 オープン・マクロ経済─為替レートと経常収支

幸福を経済学でひもとくと 就職活動の仕組みはどうなっている? スポーツは経済学で成り立つ!? ケータイ買うならどれにする? 貯金したって意味がない!? 恋愛に役立つ経済のテクニック 結婚という行動を経済学で解剖する! みんなの給料はどうやって決まる? 現代の格差社会はアメか?ムチか? 保険って結局トクですか? 子どもは嫌いじゃないけれど 経済学で賢い人生設計をする

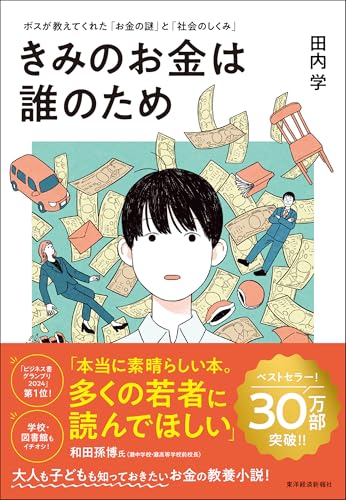

元ゴールドマン・サックスのベストセラー作家が描く、青春「お金」小説!子どもでも楽しめて大人の教養になる!ラストで泣ける物語! 話題沸騰!Amazonベストセラー総合1位!!大人も子どもも知っておきたい、経済教養小説!絶賛の声、続々!「こんな本が読みたかった!お金の常識がガラッと変わった」(20代、IT)「目から鱗で一気に読んだ。中学生の息子にも読ませたい」(40代、営業)「ハッとするような言葉の連続。ラストでは涙が溢れてきた」(50代、経営)所得、投資、貯金だけじゃない、人生も社会も豊かにするお金の授業、開講!今さら聞けない現代の「お金の不安や疑問」を物語で楽しく解説!・日本は借金まみれでつぶれるの?・少子化でもやっていける方法って?・物価が上がるのと下がるの、結局どっちがいい?・どうして格差が広がるの?・貯金をしても老後資金の問題は解決できない・貿易赤字が「本当にヤバい」理由は?「お金の本質」がわかると、人生の選択肢が増える! お金の不安がなくなる!「え、そうなの?」が「そうだったのか!」に!6つの謎で世界の見え方が変わる!・お金の謎1:お金自体には価値がない・お金の謎2:お金で解決できる問題はない・お金の謎3:みんなでお金を貯めても意味がない・格差の謎:退治する悪党は存在しない・社会の謎:未来には贈与しかできない・最後の謎:僕たちはひとりじゃない◆本書のあらすじ◆ある大雨の日、中学2 年生の優斗は、ひょんなことで知り合った投資銀行勤務の七海とともに、謎めいた屋敷へと入っていく。そこにはボスと呼ばれる大富豪が住んでおり、「この建物の本当の価値がわかる人に屋敷をわたす」と告げられる。その日からボスによる「お金の正体」と「社会のしくみ」についての講義が始まる 。 プロローグ 社会も愛も知らない子どもたち 第1章 お金の謎1:お金自体には価値がない 第2章 お金の謎2:お金で解決できる問題はない 第3章 お金の謎3:みんなでお金を貯めても意味がない 第4章 格差の謎:退治する悪党は存在しない 第5章 社会の謎:未来には贈与しかできない 最終章 最後の謎:ぼくたちはひとりじゃない エピローグ 6年後に届いた愛

中学生でお金について学べる主人公が、羨ましいと思った。大人になった今も、私はまだ分からない。でもこの本を通して、いろんな考え方があることに気づけた。もっと自分のお金観を育てたくなった。

本書は、デフレに慣れた日本人に向けて、インフレ時代を乗り切るための経済指標の重要性を解説しています。近年の物価高騰や金利上昇などの影響で経済が不透明な中、適切な指標を理解することで資産を守り、増やす手助けとなる内容です。主な章では、重要な経済指標の解説や、米国の指標、景気を読む企業、コモディティの関係などが扱われています。著者はエミン・ユルマズで、経済の理解を深めたい人々に向けた指南書となっています。

神奈川工場の長、新城吾郎は、工場閉鎖の危機に直面し、恩師ジョナと再会することで再建への意欲を取り戻す。ジョナの新しい考え方に基づき、工場の問題を科学的に解決しようと奮闘するが、家庭を犠牲にした結果、妻が失踪してしまう。物語は、全体最適のマネジメント理論であるTOCを基に、工場再建の過程を描いている。

工場の改善のお話で生産管理などに携わる人、経営者全てにオススメの1冊。漫画などでスラスラ読めて分かりやすい。それでいて重要なエッセンスはちゃんと詰まっている。何度も読み返したい1冊。

本書は、カリスマ経営者たちが著した書籍のエッセンスを解説し、ビジネスに活用するための視点を提供します。取り上げられているのは、稲盛和夫や柳井正など10名の経営者の代表作で、彼らの卓越した知見が満載です。読者が実際の経営判断に役立てられるよう、エクササイズも挿入されており、マネジメント層や若手ビジネスパーソンにとって必読の内容となっています。

色んな切り口で物事の二元論を語る「ふろむだ氏」の書籍。この本の内容は衝撃であるが事実。本当の実力ではなくて勘違いさせる能力がまず先にくる。そしてその力を使ってチャンスを掴んで実際に実力が付いてくるのが人生。だからとりあえず自信がなくても実力が伴ってなくても、やってみる、アピールしてみる。自分はすごいんだという自信を持とう!いくら実力があっても勘違いさせる能力がないとチャンスはなかなか周ってこない。