【2025年】「ブックレポート」のおすすめ 本 187選!人気ランキング

- ナミヤ雑貨店の奇蹟 (角川文庫)

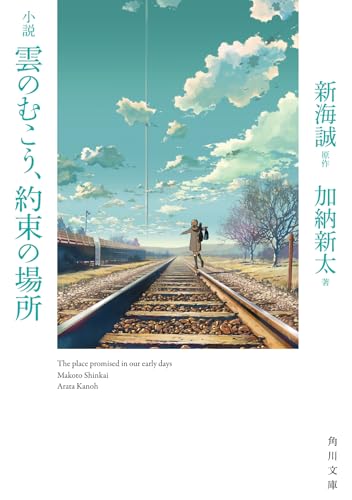

- 小説 雲のむこう、約束の場所 (角川文庫)

- 願いがかなうふしぎな日記

- 増補新訂版 アンネの日記 (文春文庫)

- アルジャーノンに花束を〔新版〕(ハヤカワ文庫NV)

- 一瞬の風になれ 第一部 -イチニツイテ- (講談社文庫 さ 97-1)

- カラフル (文春文庫 も 20-1)

- 星の王子さま

- 夏の庭―The Friends

- 夜のピクニック

不思議な雑貨店を舞台に、人生の岐路に立つ人々が悩み相談を通じて過去と現在をつなげる物語。悪事を働いた三人が逃げ込んだ古い家で、過去の店主に代わって手紙の返事を書くことで、雑貨店の秘密や児童養護施設との関係が明らかになり、再び奇跡が起こる可能性が描かれる。著者は東野圭吾。

とても感動しました。面白かったです

東野圭吾の書籍はそれほど読まないのだが、これはふと読んでみて感動した一冊。東野圭吾はサスペンス系のイメージがあったがこの書籍でイメージが変わった!

1996年、日本は南北に分断され、共産国家「ユニオン」が「エゾ」を支配していた。中学生の藤沢浩紀と白川拓也は、エゾに建てられた高い塔に憧れ、自作の飛行機でその塔を目指す計画を立てる。浩紀はクラスメイトの沢渡佐由理に計画を話し、彼女も参加することに。しかし、サユリは突然姿を消し、約束を果たせないまま物語は進展する。新海誠の初の長編アニメーションを小説化した作品。

この本のおかげで読書感想文がかけました

愚痴を言っている人へ そうやって人の作品を侮辱するのって良くないと思うんですけど、どうなんですか? というか、そもそも「面白くなかった」とおもうのはいいんですけど、わざわざコメントする必要ってありますか?ありませんよね!

「アンネの日記」の完全版に新たに発見された日記を加えた増補新訂版が登場しました。この本では、ナチス占領下での思春期を過ごしたアンネ・フランクの夢や悩みが描かれています。彼女は1929年にドイツで生まれ、家族と共にオランダに移住し、隠れ家生活を送りましたが、1944年に密告され、アウシュビッツで命を落としました。彼女の日記は永遠の青春の記録として、多くの人々に感動を与えています。

チャーリイ・ゴードンは、32歳で幼児並みの知能を持つ男性。彼は大学の教授から知能を向上させる手術を提案され、白ネズミのアルジャーノンと競争しながら検査を受ける。手術後、彼は天才に変貌し、愛や孤独を通じて人間の心の真実を学ぶ。これは感動的な物語で、著者ダニエル・キイスの代表作として知られている。

号泣するという以外何をすればよいのかわからない

ドラマ版を見てから原作も気になり購入。もう涙が止まらなすぎて途中で手を止めないと読み進められないです。知的障害者のチャーリーにとって、知恵を得ることや真実を知る事は必ずしも幸せなのだろうかと考えさせられました。チャーリーが手術後に賢くなってから周りの人達は自分をただバカにしていた事や母親から虐待を受けていた事を気付いた時の心情が、、、言葉に表せないぐらい辛いのです。最終章の方でのチャーリーは自分もアルジャーノンと同じように知能が落ちてしまっていくと気付いた時の絶望感。それでも心から友達と言える、友達に出会えたことは彼の救いになったと思えました。

春野台高校陸上部の1年生、神谷新二は、スポーツ・テストで感じた疾走感から陸上に情熱を抱く。天才スプリンターの幼なじみ、連と共に部活に入り、デビュー戦を控える中、競争を通じて素晴らしいチームになることを夢見る青春陸上小説の第一部が描かれている。著者は佐藤多佳子。

魂が輪廻のサイクルから外された主人公は、天使業界の抽選に当たり、自殺を図った中学生・小林真の体に宿ることに。彼は自分の罪を思い出しながら、真としての生活を通じて家族やクラスメイトとの関係を見つめ直し、周囲の世界に色を取り戻す。青春の葛藤と成長を描いた感動の物語で、実写映画やアニメ化もされ、累計100万部を超える人気作。

小6の時、友達の好きな本だったので読んで見た思い出の一冊です‼︎ちょっとだけ読むはずが一気に読んでしまいた。映自分の生き方にすごく悩まされました

怒涛の展開が…という小説ではないですが、生きる意味について考えさせられます。すこし思想が強い気もしますが、私にはそのくらいがちょうどいいです。初見で読みましたがとても印象に残りました。

「僕」が砂漠に不時着し、小さな星から地球に来た王子さまと出会う物語『星の王子さま』。この作品は60年以上経っても多くの人々の心をつかむ宝石のような物語で、新訳が優しい日本語で王子さまをよみがえらせている。著者はフランスの作家サン=テグジュペリで、航空パイロットとしての経験を活かし、数々の作品を残した。

読みやすくておもしろいなとおもいました。

子供向けの物語かと思いきや、大人が読んでも深く人生について考えさせられる本。大切なものは目に見えないんだというセリフが好き。

町外れに住む老人を観察していた少年たちが、彼の死を見届けることを目的としていたが、次第に老人との深い交流が生まれていく。物語は、失われるものと失われないものに触れる少年たちの成長を描いている。

高校生活の最後のイベント「歩行祭」で、甲田貴子は三年間の秘密を清算するために参加する。友人たちと共に思い出や夢を語りながら、彼女は小さな賭けに心を焦がしている。著者は恩田陸で、本書は青春小説として本屋大賞を受賞している。

チョンマゲの転校生 おツボネさま 困ってる一人 マコト嫌い同盟 マコトの秘密 ガムガム団の襲撃 夏休みの大事件 ゆかたのマコト ジャンボのなやみ 泣きたいときには、くちぶえ クリスマスの奇跡 ガムガム団との最後のたたかい 思い出は、ここにあるから さらば、くちぶえ番長

池上彰さんも感動した名著「君たちはどう生きるか」が、マンガ化され新装版として刊行されました。1937年の出版以来、多くの人に読み継がれ、人生のテーマである勇気や貧困、いじめなどに真摯に向き合う内容が特徴です。主人公のコペル君と叔父さんの対話を通じて、読者は人間としての生き方を考えさせられます。活字も大きくなり、子供から大人まで楽しめる作品です。

本書は、1945年8月6日に広島で原爆を体験した11歳の米澤鐵志さんの記録です。彼は爆心地から750メートルの地点で母親と共に被爆し、母親と妹を失います。米澤さんが見た惨状やその後の出来事を描写し、被爆体験を語り継ぐ重要性を強調しています。内容は小学校4年生以上向けにふりがな付きで、原爆について考えるための教材として推奨されています。彼は全国で講話を行い、体験を伝え続けています。

周斗はサッカークラブのキャプテンだったが、入団したばかりの大地にキャプテンの座を奪われる。孤立感と悔しさを抱える中、古い銭湯と再会し、成長していく彼の姿を描いた青春小説。著者は佐藤いつ子で、感動的な物語展開が評価されている。

長崎県五島列島の中学合唱部を舞台にした青春小説。音楽教師の松山先生が産休に入るため、美人ピアニストの柏木が合唱部を指導することに。男子生徒が多数入部し、女子部員との対立が生じる。柏木は部員に十五年後の自分に向けた手紙を書く宿題を出し、彼らの秘密が明らかになる。著者は中田永一で、文庫化された作品。

森見登美彦の短編集では、芽野史郎が無二の親友を守るために京都を全力で駆け抜ける姿を描いています。近代文学の傑作五篇が現代京都に新たな魅力を加えて再生し、こじらせた青年たちの滑稽で高貴な生き様が展開されます。作品には「走れメロス」や「山月記」などが含まれています。

3月11日の震災で三陸の港町釜石が海に沈み、遺体が安置所に運ばれる中、遺族たちは懸命に身元確認を行う。悲しみを抱えながらも、犠牲者を家族のもとへ戻すために現実を直視し、死者の尊厳を守る姿を描いたルポルタージュ。著者は石井光太で、文化や歴史をテーマに執筆している。

本書は、AIの限界と人間の教育の問題を探る内容で、特に「東ロボくん」がMARCHクラスには合格したものの東大には入れなかった事例を通じて、AIが得意とすることと苦手とすることを考察しています。全国の読解力調査によると、多くの中高校生が教科書の文章を理解できておらず、将来的にAIに仕事を奪われる危険性が指摘されています。著者は、教育の改善が必要であるとし、最終章で専門家としての提言を行っています。

この書籍は、ホモ・サピエンスが他の人類種に対して繁栄した理由を探求し、国家や貨幣、企業といった虚構が文明の発展をもたらしたことを論じています。内容は三部構成で、認知革命、農業革命、人類の統一について詳述されています。著者はイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリで、彼の研究や講義も広く知られています。

全ての人にオススメしたい書籍。我々ホモ・サピエンスはなぜここまで繁栄することができたのかを著名人類学者が語る。全世界で大ヒットしているだけあって非常に面白い。ボリューミーだが、目からウロコの内容ばかりでどんどん読み進められる。

珠玉と呼ぶにふさわしい極上短編が、こんなに読みやすくなりました。 荒廃した平安京の羅生門で、死人の髪の毛を抜く老婆の姿に、下人は自分の生き延びる道を見つける。表題作「羅生門」をはじめ、初期の作品を中心に計18編。芥川文学の原点を示す、繊細で濃密な短編集。 荒廃した平安京の羅生門で、死人の髪の毛を抜く老婆の姿に、下人は自分の生き延びる道を見つける。表題作「羅生門」をはじめ、初期の作品を中心に計18編。芥川文学の原点を示す、繊細で濃密な短編集。

本書は、ネット時代における「本を読む理由」とその効能について探求しています。著者の齋藤孝は、読書を通じて得られる深い思考力や人間性の向上を強調し、単なる情報消費ではなく、著者の思考や知識を深く理解することの重要性を説いています。目次には、読書の深さ、効果的な読み方、思考力や人格を深める方法などが含まれています。

この本は、働くことや生きる意味について考えさせる内容で、特に若者や悩む大人に向けています。マンガと図解を用いて、仕事の見つけ方や幸せに働く方法、AIの影響、多様性の重要性などを多角的に解説。主人公の成長を通じて、読者も共感しやすく、未来への希望を持てるような温かいメッセージが込められています。著者は池上彰で、自己肯定感を高めることを目指した新しいキャリア教育の本です。

2019年、日本では公序良俗を乱す表現を取り締まる『メディア良化法』が成立して30年を迎え、メディア良化委員会と図書隊が抗争を繰り広げていた。主人公の笠原郁は、図書隊に入隊し、行き過ぎた検閲から本を守るために奮闘する。彼女の情熱が認められ、エリート部隊・図書特殊部隊に配属されるが、物語は彼女の成長と恋愛を描くエンターテインメントである。著者は有川浩。

私は正直に言うとバトルの方は難しかったから、キャラ読みしてたけど、とてもキュンキュンして面白かったー

懐かしいー!小学生の時に、何回も読んでいました。本に関する規制が厳しくなった日本で、本を守るために戦う人たちの話です。臨場感あふれる描写のバトルファンタジーですが、恋愛風味もあり、2人の絶妙な距離感を味わいながら、楽しく読めます!

この書籍は、AIが苦手とする読解力を人間が身につける方法を提案しています。親、学校、個人ができる具体的な取り組みや、実際の授業例を紹介し、大人の読解力向上法も示しています。内容には「リーディングスキルテスト」やその分析、読解力を育むための教育方法が含まれています。著者は新井紀子で、AIと読解力に関する研究を行っています。

約2000篇のTwitter発表の【ほぼ百字小説】から厳選された200篇を収めた新しいSF作品。100字で無限の時間と空間を創造する独自のスタイルが特徴。著者は北野勇作で、2001年に日本SF大賞を受賞した実績がある。

シンギュラリティ? それ、本当ですか? ロボット/人工頭脳の飛躍的進化・深化とその最前線は、人間にどのような変 革を迫るか?「天声人語」ほかで紹介され、すでにMARCH合格レベルにあ る人工知能「東ロボ」くんのその後のすべて。人間vsAIの現在と未来を詳しく、 やさしく語りベストセラーとなるも、現在入手困難となった幻の書籍の改訂増 補版を、満を持してお届けします。ベネッセ模試、代ゼミの「東大プレ」にお ける成績の最新データから、AIの最新技術とその得意不得意も明らかに。そし て、果たして私たち人間の能力とは? 改訂新版 ロボットは東大に入れるか 目次 まえがき 第1章 〈東ロボくん〉と人工知能の現在 センター入試は楽勝か? コンピュータの「知性」とは? 消える職業、変わる学校 第2章 「東大」への大いなる一歩 ―――東ロボくん+東ロボ手くん「マーク模試」&「東大入試プレ」に挑戦!! ベネッセコーポレーションによる「マーク模試」結果報告と概評 はじめに 小林一木 世界史B/国語/英語(筆記)/物理/数学Ⅰ・数学A/数学Ⅱ・数学B SAPIX YOZEMI GROUPによる東ロボ君の歩みと「東大入試プレ」 はじめに 高宮敏郎 数学(文科・理科)/世界史/世界史(東ロボ手くん) 「ロボットは東大に入れるか」 プロジェクトチームによる現状と展望 社会科:自然言語処理で、データを「知識」に変える 宮尾祐介(国立情報学研究所) 国語 :あらゆる知的能力の基盤をどう磨くか? 佐藤理史(名古屋大学) 物理 :「曖昧さ」と「常識」をどうクリアするか 稲邑哲也(国立情報学研究所) 数学 :「ふつう、こうでしょう」というプログラム 新井紀子(国立情報学研究所) 英語 :英語を通して言語を学ぶ 東中竜一郎(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) 第3章 〈東ロボくん〉の将来/私たちの未来 東ロボくんの「かたち」 ロボットの人権 機械の深化と人間の進化 私たちが「人間であること」―――あとがきにかえて 謝辞 装幀=祖父江 慎 + 根本 匠(cozfish)

少年サムがニューヨークを離れ、キャッツキル山脈の森でハヤブサ「フライトフル」と共に一年間生活し、自らの力で問題を解決しながら自然や自己について学んでいく物語。アメリカの名作が50年ぶりに初邦訳され、小学校高学年向け。著者は自然と動物に関する作品を多数執筆したジーン・クレイグヘッド・ジョージ。

この書籍は、LGBTに関する包括的なガイドであり、約40名のLGBT+のインタビューを収録しています。自分の居場所を探す人や他者の居場所を作りたい人に向けられており、全米で高く評価されています。内容は、スペクトラム、ジェンダー、性的アイデンティティに関する章で構成されており、用語解説も含まれています。著者のアシュリー・マーデルは、YouTubeを通じてLGBTへの理解を広める活動を行っています。

ナコは魔女のパートナーとして犬のボンボンを選び、周囲の反対を受けながらも彼とのドタバタな日常を楽しむ物語です。廣嶋玲子によるこの作品は、子犬と少女の友情を描いており、小学校低学年向けにおすすめです。ボンボンの日記も収録されています。

ノーベル賞受賞の動物行動学者ローレンツが、ハイイロガンの雌のヒナとの出会いを通じて、動物の生態をユーモアと共感を持って描いた名作。ヒナが著者を母親と認めてついてくる様子が印象的に描かれている。第2版へのまえがきも初めて収録されている。

本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。

10代20代を不登校自暴自棄で友達全員いなくなって中退退職自殺未遂絶望に中毒状態ときて30代でこの本に出会い自分を変える原動力の一つになりました。この本だけでは人目が気にならなくなるようにするのは難しいですが本気で変わりたいと思う人には強力な思考法でした。ただ強力過ぎて今の自分にある程度の心の余裕がないと危険かもしれません。今の自分を変えたいと本気で覚悟しているのならとても力になってくれる本だと思います。

『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。

海外のテック起業家がオススメしていることが多く手にとって読んでみた。リチャード・ファインマンという天才物理学者の生き方に触れることができ素朴な日常に疑問の目を向けること、常に好奇心を持ち続けることの大事さを実感した。

本書は、人気ブログ「凡人が、天才を殺すことがある理由。」を基にした物語で、著者の北野唯我が人間の才能やコミュニケーションの断絶について探求します。主人公の広報担当者が、謎の犬ケンとの出会いを通じて、天才、秀才、凡人の関係を考察し、才能を見出し伸ばす方法を模索します。書籍は自己啓発やビジネス書として高い評価を受け、多くのメディアで取り上げられています。

この書籍は、サブスクリプションモデルが普及する中で、企業が「売る」から「顧客との長期的な関係構築」へとシフトする重要性を説いています。特に「カスタマーサクセス」の概念が強調され、顧客の成功が企業の利益につながる時代において、データを活用して顧客を積極的に支援する必要性が述べられています。著者たちは、カスタマーサクセスの歴史や原則、組織の変革について具体的な戦略を提供し、先進的な企業の取り組みを紹介しています。この書籍は、ビジネスの新常識を学ぶための実践的なガイドとなっています。

高校生の僕が病院で拾った文庫本「共病文庫」は、クラスメイトの山内桜良が書いた日記で、彼女の余命が膵臓の病気で短いことが記されている。感動的な内容で、青春小説として大ヒットした作品。著者は住野よるで、デビュー作「君の膵臓をたべたい」が本屋大賞第2位を受賞した。

この本は感動シリーズだとわかりました最後主人公たちが描く物語がすごく感動です

好きだとか嫌いだとか、何か伝えたいなら、そういう全てを、伝えるようにしてほしい。じゃないと、私みたいにいつの間にか死んじゃうかもしれないよ。いずれ失うって分かってる私を「友達」や「恋人」にするのは怖かった。17年、私は君に必要とされるのを待っていたのかもしれない。私と君の関係は、そんなどこにでもある言葉で表すのはもったいない。「君の膵臓を食べたい。」住野よる『君の膵臓をたべたい』ーー本文より。どれだけ涙を流せばいいのだろう。すべてを読み終えて真っ白な状態になった。純粋な恋愛、永遠の青春、簡単な言葉では説明できない尊い世界がある。

本書は、言葉の使い方に地域差があることを探求し、個性として捉えられがちな言葉の表現に潜む社会的背景を明らかにします。序章から各章にわたり、挨拶の仕方、言葉の選び方、会話のスタイル、発想法の地域差などを分析し、具体的なデータを基に言語文化の多様性を示します。著者は、言葉の使い方が地域や社会環境によってどのように影響を受けるかを考察し、新しい方言論を提案しています。

LGBT、パンセクシュアル、Aセクシャル、フレキシブルetc.知りたいけど聞けないセクマイのこと!!時代とともに変化する、最新の性別事情を描いたインターセックス作家・新井祥による解説コミックエッセイ!! 性自認編(MtFについて MtFだけどイレタイ! FtMについて ほか) 性分化疾患編(性分化疾患について 調べてみたら 香港の細々老師 ほか) 恋愛対象編(ゲイについて こう君のカミングアウト モトカレバナシ ほか)

この文章は、内村鑑三の講演「後世への最大遺物」に関する内容で、普通の人間が実践可能な真の生き方や、後世に遺すべきものについて熱心に語られています。講演は明治27年の夏期学校で行われ、デンマルク国の話も含まれています。

『おうさまがかえってくる100びょうまえ!』や『おうさまのまえでみぎむけーみぎ!』の著者、柏原佳世子による絵本は、暑さに苦しむシロクマたちが「願いをかなえてくれる動物」に助けを求める物語です。便利な道具を提案されるものの、それに頼りすぎた結果、世界は冬になっても暑く、シロクマたちは変わり果ててしまいます。ユーモラスなシロクマと美しい作画が特徴で、小学生から大人まで楽しめる内容です。環境問題を考えるきっかけとしてもおすすめで、江守正多氏の解説も収録されています。

100年の傑作が50年ぶりに文庫化され、6月26日に発売される。世界46言語に翻訳され、5000万部を売り上げたベストセラーで、宿業に運命づけられた一族の百年の物語を描いている。

本書は、日本企業にとって必須の概念「カスタマーサクセス」についての入門書であり、デジタル時代のビジネス環境における変化を解説しています。従来の「売り切りモデル」が行き詰まり、ユーザーの選択権が増す中、企業は顧客の成功を重視する「リテンションモデル」へと移行する必要があります。著者は、リクルートやメルカリなどの事例を通じて、カスタマーサクセスの重要性や実践指針を明確に伝えています。また、実務担当者向けのキャリアガイドも収録されています。

本書は、現代の営業スタイルが変化していることを強調し、顧客が営業に接触する前に商談プロセスの多くが進んでいる現実に対応する必要性を訴えています。著者は、SaaSビジネスの成長を支えた経験を元に、「科学的アプローチ」に基づく新しいレベニューモデルを提案し、マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサクセスのプロセスを紹介します。さらに、SFAやMAの運用方法の変化や、組織の成長を促すための戦略を具体的に解説し、実践的な「プレイブック」としての役割を果たしています。

SaaS系のプロダクトをどうやってスケールさせていくかの緻密な営業戦略が学べる。このスキームに沿ってほとんどのSaaS企業が営業組織を作っている。SaaS系を目指す経営者やSaaS系で働く会社員は全員読んでおいて損しない1冊。

この書籍は、英語の歴史を「なぜ?」という疑問を通じて解明する入門書です。発音や文法、語彙、方言に関するさまざまな疑問に答えながら、英語の変遷や多様性について学ぶことができます。著者は英語史の専門家で、読者が英語という言語を深く理解するための手助けをします。内容は、英語の発音、語形、文法、語彙、社会的側面に関する疑問に分かれており、英語学習者や興味を持つ人に最適です。

高校のバレー部キャプテン・桐島が突然退部したことで、5人の高校生たちに様々な影響が及ぶ青春群像小説。異なる部活に所属する彼らの学校生活に変化が訪れ、17歳のリアルな青春が描かれる。著者は朝井リョウで、第22回小説すばる新人賞を受賞した作品。

この書籍は、レポートや論文作成に必要な基本知識を提供するベストセラーの最新版で、累計40万部を超えています。内容には、ネット検索の活用法、電子書籍の引用方法、論文不正の注意点などが含まれ、最新のネット環境に対応した情報がアップデートされています。著者は教育学の専門家で、過去の著作も好評を博しています。

レポート・論文執筆のポイント/学生であれば知っておきたい学習テクニックを、大学の学生相談員が「学生の目線」から易しく解説。 大学1、2 年生から実際に、大学の学習相談に寄せられた質問を元に、レポート・論文執筆のポイント/学生であれば知っておきたい学習テクニックを、大学の学生相談員が「学生の目線」から易しく解説。 ▼知識ゼロからのレポート作成 “超” 入門! 大学1、2 年生から実際に、大学の学習相談に寄せられた質問を元に、レポート・論文執筆のポイント/学生であれば知っておきたい学習テクニックを、大学の学生相談員が「学生の目線」から易しく解説。この一冊で、“ダメなレポート”から脱出せよ! 刊行にあたって はじめに 第1部 基礎編 第1章 レポートってそもそも何? 何をすればいいの? (1) レポートの大原則 (2) レポートの型 (3) レポートは読者とのコミュニケーション手段 第2章 提出まで時間がない! 最低限やるべきことは? (1) 脱・ダメレポートのための最低ライン (2) 課題の条件を満たす (3) 課題別の対処法 (4) 効率よく時間を使うために 第3章 参考文献って何? どう使うの? どう書くの? (1) 参考文献は何のためのもの? (2) 参考文献一覧の書き方 (3) 参考文献のその他の使い方 第4章 他人の考え(引用)だらけ! どうしたらいい? (1) なぜ引用だらけになってしまうのか (2) 問いを立てるために 第5章 「自由に論ぜよ」って言われても、一体どうすればいいの? (1) テーマを設定するには (2) テーマを設定する時の注意点 (3) テーマ設定の例 第6章 資料がうまく見つからない! これって探し方が悪いの? (1) 資料を探すためのキーワードがわからない? (2) テーマや資料を限定しすぎ? (3) どうしても見つからない (4) その他の検索テクニック 第2部 発展編 第1章 ノートの取り方・活用の仕方 (1) 「脱・板書丸写し」の心構え (2) ノートテイキングのコツ (3) ノートの例 (4) ノートをフル活用しよう ―― 問いとの連関 ―― 第2章 スケジューリングの方法 (1) スケジューリングの失敗例 (2) レポートに取り組むためのスケジュール管理 (3) スケジュール例 (4) レポートの手順のポイント (5) レポートを効率よく進めるコツ 第3章 ダメレポートを改稿する (1) 事例1 (2) 事例2 第4章 書評レポートの書き方 (1) 書評レポートってどんなもの? (2) 書評レポートの構成 (3) 書評レポートの失敗例 (4) 書評レポートの取り組み方 第5章 プレゼンテーションへの応用 (1) プレゼンの心構え (2) プレゼン準備の手順 (3) スライドの悪い例、改善例 (4) プレゼンならではのポイント (5) こんなプレゼンはダメ! おわりに

プライドが高く就職に苦しんでいた蒼衣は、ドルフィントレーナーの求人を見つけ、試験を受けて採用される。相棒のイルカ、ビビと共にショーデビューを目指して働き始めるが、ビビに致命的な異変が発覚する。青春を描いたお仕事小説。著者は広島出身の旭晴人。

本書は、500人以上の声を集めた「声のかけ方」に関する指南書で、物語形式で「北風上司」と「太陽上司」を対比しながら、効果的な言葉選びの重要性を説いています。著者のひきたよしあき氏は、励ましの「太陽言葉」と、逆にやる気を削ぐ「北風言葉」の具体例を挙げ、部下を前向きにさせるための言葉の使い方を提案しています。

主人公がいなくなるとだんだん周りの悲しみが薄くなっていっているのは現実味を感じました。それでも主人公の存在を忘れずに考え続けている人がいたり、存在した証を形に残してくれていたり…最後は、主人公に後押しされたような気分になりました。また、今を精一杯生きようとさえ思えました。

この絵本は、ビッグバンから子どもが生まれるまでの138億年の歴史を簡潔に紹介しています。お子さんが「どうやって生まれたの?」と尋ねた際に最適で、専門用語を使わずに生命の進化をわかりやすく描いています。読者は、自分の存在が長い歴史の中で成り立っていることに気づくでしょう。著者はフィリップ・バンティングで、監修は国立科学博物館の北山太樹です。

本書は、AI・データ分析プロジェクトの成功には技術知識だけでなく「ビジネス力」が重要であることを強調しています。データサイエンティストのキャリアや業界の概要から始まり、プロジェクトの立ち上げ、実行、評価、収益化までのノウハウを網羅。具体的には、課題設定、案件獲得、データ分析手法の検討、レポーティングなどのプロセスを解説し、実務に役立つ情報を提供しています。著者は業界の専門家で、実践的な知識を基にした内容となっています。

ペロー(1628-1703)の『童話集』は、民間伝承に基づく物語集で、最も古いものの一つです。「眠れる森の美女」「赤ずきんちゃん」「青ひげ」「長靴をはいた猫」「シンデレラ」などの有名な作品を含み、韻文で書かれた「ろばの皮」も収録されています。各作品には口承文芸研究の視点から注釈と解説が付いています。

この書籍は、職場や家庭、友人関係などでの困難なコミュニケーションに対処するための知的戦略を提案しています。著者は、直接的な本音を言うことが必ずしも良いわけではなく、関係性を壊さずに自分の気持ちを伝える方法を学ぶ重要性を強調しています。特に「エレガントな毒」を使ったコミュニケーション技術を紹介し、相手を傷つけずに自分の意見を表現する方法を探ります。京都の文化やコミュニケーションの知恵も取り入れ、実践的なレッスンを通じて、より良い人間関係を築くことを目指します。著者は脳科学者の中野信子氏です。

本書は、データサイエンスの基本概念から実際のビジネス活用事例までを豊富な図やイラストを用いて解説し、初心者でも理解しやすい内容になっています。データサイエンスの重要性が増す中、数学的な専門用語を避けながら、機械学習や先端テクノロジーとの関連も紹介。ビジネスパーソンや学生にとって、データサイエンスを学ぶための入門書として最適です。

新たな章を設け、新指導要領に完全対応。既存のすべての章にも新項目を加え大幅にパワーアップ。中学生にも大人にも役に立つ一冊。 新たな章を設け、新指導要領に完全対応。既存のすべての章にも新項目を加え大幅にパワーアップ。中学生にも大人にも役に立つ一冊。 新指導要領に対応した増補改訂版です。データに関する章を新設し、既存のすべての章に新項目を加え、大幅にパワーアップしました。中学校で習う数学は、「数学の基礎の基礎」です。文字式、方程式、平方根などの計算についても、「なぜこの方法で計算できるのか?」「どうしてこの公式が成り立つのか?」というような根本的な原理を理解することが大切です。すっきりと読みやすい文章、「なぜ?」「どうして?」と疑問が浮かんではその都度きちんと解説していく展開は、誰もが安心して読み進めることができます。数学の歴史にも随所で触れられており、数学がどのような人によってどのように発展してきたのかを知ることができます。 「なんとなく」の理解から「人に教えられる」ほどの本当の意味での理解へ。中学生が読んでも大人が読んでも役に立つ、実用と深みを兼ね備えた渾身の一冊です。

本書は、デジタル・トランスフォーメーション時代における「カスタマーサクセス」の重要性と、その実践に必要なスキルや指針を網羅したハンドブックです。カスタマーサクセスマネジャーの役割、日常業務、顧客との関係構築、成果の達成を支援する方法、チームの運営やキャリアパスの構築まで、幅広い内容が含まれています。カスタマーサクセスに関わるすべての人にとって必携の一冊です。

お金の力を正しく知って、思い通りの人生を手に入れよう。変化の時代のサバイバルツールとして世界中で読まれるベスト&ロングセラー オリエンタルラジオ 中田敦彦さん「YouTube大学」で紹介、大絶賛! □最初に読むべき「お金」の基本図書 毎年多くの「お金」に関する本が出版され,書店に並び、そして消えていきます。 そんな状況の中で、「金持ち父さんシリーズ」は刊行から20年経った今でも変わらず多くの支持を得ています。 その第1作目である『金持ち父さん 貧乏父さん』は、時代が変わっても古びない原理原則を示す「お金」の基本図書。 「目からウロコの連続でした! 」という声が絶えず寄せられ、これまで数多の人々の「お金観」を変えてきました。 日本やアメリカのみならず、本書が刊行された2013年時点で51ヶ国語に翻訳され、109ヶ国で読まれています。 教えの書―金持ち父さんの六つの教え 金持ちはお金のためには働かない お金の流れの読み方を学ぶ 自分のビジネスを持つ 会社を作って節税する 金持ちはお金を作り出す お金のためでなく学ぶために働く 実践の書 まず五つの障害を乗り越えよう スタートを切るための十のステップ 具体的な行動を始めるためのヒント

物語形式で、わかりやすくお金への知識が書いてありました。お金に関する本では、お金の使い方がずさんな人に対して攻撃的や嫌味な表現も見られますが、この本はそういったものがなく、気持ちよく読了できました。お金に関する入門書としてぜひ読んでほしいです。

『改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん』は、金銭教育の重要性と資産形成の基本をわかりやすく教えてくれる一冊です。著者が実際に経験した「金持ち父さん」と「貧乏父さん」の対比を通じて、働いて稼ぐだけでなく、投資やビジネスを通じた資産の増やし方を学べます。学校では教わらないお金に関する知識を、誰にでも理解しやすいエピソード形式で展開しており、特に経済的自立を目指す人にとって有益です。

『告白』は、愛美という生徒が同級生に殺された事件を描いた物語で、物語は中学校の女性教師のホームルームでの告白から始まります。語り手が次々と変わりながら事件の全貌が明らかになり、衝撃的なラストが話題を呼びました。この作品はデビュー作であり、第6回本屋大賞を受賞したベストセラーです。著者は湊かなえで、広島県出身の作家です。

映画化もされた「湊 かなえ」の代表作。あまり小説を読む方ではないが、この小説には惹き込まれた。

映画版を見てから気になりこちらも読みました。映画版も良かったのですが小説の方はやはり細かい心情の描写まで描かれていて読み応えありました。人間の愚かさや誰しもが抱える心の弱さだったりが読んでいて自分の心にもグサッと刺さりたまに休憩挟みました。下村本人も下村の母親も愛情があるのに愛情の表現の仕方が一方的過ぎて、その結果が母親刺殺になる所が1番深く刺さりました…。

旧制高校生の「私」が伊豆を旅する中で、旅芸人の踊子に魅了され、彼女との親しい関係を築こうとする物語。声をかけられずにいたが、偶然に芸人たちから声をかけられ、忘れられない旅が始まる。表題作「伊豆の踊子」を含む短編集で、他に「温泉宿」「抒情歌」「禽獣」が収められている。著者はノーベル文学賞受賞者の川端康成。

この書籍は、言語と認知の関係を探求し、古代ギリシャ人が色をどのように認識していたかや、異なる言語が思考に与える影響について考察しています。ホメロスの作品に見られる色の表現や、言語による方向感覚の違い、名詞の性別が思考に与える影響など、多角的な視点から言語が世界の見え方にどう関与しているかを解明するポピュラーサイエンスの書です。著者はイスラエル出身の言語学者ガイ・ドイッチャーで、翻訳は椋田直子が担当しています。

この絵本は、10歳の少年が書いたもので、持続可能な世界のために子どもたちができる12の行動を紹介しています。著者は環境問題に関心を持ち、親しみやすく理解しやすい内容で、専門家の意見も交えています。親子でSDGsを学ぶことができ、小学校受験対策にも適しています。著者はシンガポール生まれで、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

この文章は、さまざまな物語のタイトルを列挙したもので、主にグリム童話に関する内容です。各物語には、王子や動物、兄妹、魔法の要素が含まれ、全42のタイトルが紹介されています。物語のテーマには友情、勇気、知恵、家族の絆などがあり、古典的な寓話や教訓が込められています。

この文章は、物語の構成を示した内容紹介であり、3つの部に分かれています。第1部では海に向かう冒険が描かれ、第2部では上陸し、仲間たちとの出会いや様々な場所を探索します。第3部ではイタチとの戦いが続き、最終的な戦いを経て広い世界へと旅立つ様子が描かれています。

この書籍は、LGBTに関する基本的な知識を初めて学ぶ人向けにまとめたもので、「性自認」や「性的指向」といった用語の解説から始まり、カミングアウト、学校教育、健康、法律、市民生活など多角的にLGBTについて論じています。目次には、性の多様性、学校環境の改善、心身の健康、法律的課題、市民生活の問題などが含まれており、著者は社会学博士の石田仁氏です。

「テキスト批評」の解説の充実、「指定文字数と内容との関係」への補足説明や注の形式に関する説明の更新などの改良を加えた決定版。 「テキスト批評」の解説の充実、「(レポート等の)指定文字数と内容との関係」への補足説明や、注の形式に関する説明の更新、参考文献とその解説の刷新など、より理解しやすく使いやすくなるための改良を加えた決定版。 ▼当社最大のベスト&ロングセラーを約15年ぶりに改訂! ▼高い評価を得ている明快さ・簡潔さはそのままに、解説と情報をリバイズ。 ▼大学での初年次教育、新社会人教育にオススメ! 累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト・ロングセラーを、2002年の第3版刊行以来、約15年ぶりに改訂。 好評を博した明快な語り口調やコンパクトにまとまった構成はそのままに、「テキスト批評」の解説の充実、「(レポート等の)指定文字数と内容との関係」への補足説明や、注の形式に関する説明の更新、参考文献とその解説の刷新など、より理解しやすく使いやすくなるための改良を加えた決定版。 1章 大学での勉強とレポート・論文の書き方 ―はじめてレポートを書く人のために― 1.1 本書の目的と特徴 1.1.1 本書の目的 1.1.2 本書の特徴 1.2 大学の教育とレポート・論文の書き方 1.2.1 大学でのレポート・論文とは 1.2.2 「学―問」と創造的能力の育成 1.2.3 講義中の態度・質問 1.2.4 レポート・論文とは「学―問」である 1.3 レポート・論文の有用性 1.4 本書の構成 2章 テキスト批評という練習法 2.1 テキスト批評とは何か? 2.2 なぜ本(テキスト)を読むのか? 2.3 テキスト批評の仕方 2.3.1 テキストについて 2.3.2 全体の構成 2.3.3 各構成部分の作り方 2.4 テキスト批評の効果 3章 論文の要件と構成 3.1 論文とは何か? 3.2 レポートとは何か? 3.3 レポートを書く際の注意 3.4 論文の構成部分とその順序 3.5 各部分で何を書くか? 3.5.1 「目次」 3.5.2 「序論」 3.5.3 「本論」 3.5.4 「結論」 3.5.5 「付録」 3.5.6 「文献表」 3.5.7 「索引」 3.5.8 「謝辞」、「まえがき」、「あとがき」 3.6 その他の構成方法 4章 テーマ・問題の設定、本文の組み立て方 4.1 テーマ・問題の設定 4.2 本文の組み立て方 5章 注、引用、文献表のつけ方 5.1 注のつけ方 5.1.1 「注」とは何か? 5.1.2 注の目的 5.1.3 注の種類 5.2 注記号(番号)と注欄のつけ方 5.2.1 注記号(番号)のつけ方 5.2.2 注欄のつけ方 5.2.3 注のつけ方の注意 5.3 引用の仕方 5.3.1 著作権と引用 5.3.2 引用の仕方 5.3.3 引用の際の注意 5.4 注欄における引用出典の書き方 5.4.1 日本語での一般的な出典表記法 5.4.2 引用出典の実例 5.4.3 同一出典の略記 5.4.4 欧文語の文献を引用した時の出典表記法 5.4.5 引用出典の実例 5.4.6 簡易な組込注のつけ方 5.5 文献表の作り方 5.5.1 作成上注意すべき点 5.5.2 日本語での細目表記順序 5.5.3 欧文文献の表記の仕方 5.6 欧文略号・略記一覧 付録1 「見本レポート」 付録2 接続語・接続表現による文の論理的結合 付録3 インターネットの利用法 参考文献 あとがき

成南電気工科大学の「機械制御研究部」、略称「機研(キケン)」は、危険な実験や破壊的行為で知られたサークルで、事件だらけの青春物語を描いています。本書では、新入生歓迎実験や学祭の模擬ラーメン店、ロボット相撲大会など、理系男子たちの熱い日々を記録しています。著者は有川浩で、数々の受賞歴があります。

学生の頃この本を少し読んでから寝る。という習慣がありました。 それをするとボッコちゃんの夢を見ることが高確率であったからです。毎日ワクワクしながら読んで今日の夢はどんなだろろうと眠りについていたのを覚えています。 星新一さんの本はSSが多くどれも読みやすいですが中でもボッコちゃんが一番大好きです。

星新一の大好きなショートショートシリーズ。小さい頃に読み漁ったなぁ・・・

この書籍は、現代の若者が抱える生きづらさの背景にある「優しさ」や繊細さについて考察しています。著者は、いじめやひきこもり、リストカットなどの現象を取り上げ、若者たちが周囲の期待に応えようとするあまり、どのように苦しんでいるのかを探ります。目次には、優しい関係がいじめを生むメカニズムや、リストカットの心理、ケータイを通じた自己表現、ネット自殺の現象などが含まれています。著者は筑波大学の社会学教授、土井隆義です。

LGBTという概念だけでは、多様な性は取りこぼされ、マイノリティに対する差別もなくならない。正確な知識を得るための教科書。 最近よく見かける「LGBT」という言葉。メディアなどでも取り上げられ、この言葉からレズビアン、ゲイの当事者を思い浮かべる人も増えている。しかし、それはセクシュアルマイノリティのほんの一握りの姿に過ぎない。バイセクシュアルやトランスジェンダーについてはほとんど言及されず、それらの言葉ではくくることができない性のかたちがあることも見逃されている。「LGBT」を手掛かりとして、多様な性のありかたを知る方法を学ぶための一冊。 はじめに 第一章良心ではなく知識が必要な理由 「普通」という暴力/「良心」や 「道徳」ではなく、なぜ知識が必要か/無知を手放さない、という欺瞞/「LGBT」とまとめることの過ち/「良心的」であれば 「普通」を押しつけないのか/知ったかぶりの問題性/この程度まで知ってほしい基準 /蓄積の強みを活かす/多様な性について知ることの魅力 第二章「LGBT」とは何を、誰を指しているのか 同性愛への誤解を解く/「生物学的に正しくない」はどこが間違っているか/レズビアン・ゲイという表現/バイセクシュアルとは何か/トランスジェンダーとは何か/トランスセクシュアル・トランスジェンダー・トランスヴェスタイト/「LGBT」を理解することから漏れてしまうもの/歴史から学ぶべき 第三章レズビアン/ゲイの歴史 「同性愛」はいつうまれたか/同性愛はいかに問題にされてきたのか/社会に取り入るという戦略/ゲイ解放運動/「エス」から「レズビアン」へ/「男の絆」から「男性同性愛」へ/「同性愛(者)は大昔から存在した」論の間違い/本当に同性愛(者)だけの運動だったのか 第四章トランスジェンダーの誤解をとく どこまでさかのぼればよいのか?/同性愛者゠トランスヴェスタイト?/トランスセクシュアルという概念/フェミニズムの負の反応/ゲイ解放運動の誤謬/トランスジェンダーの普及/日本のトランスジェンダー概念史/まだクィア・スタディーズ前史である 第五章 クィア・スタディーズの誕生 HIV/AIDSによってゲイが直面した問題/日本社会と HIV/AIDS/構造主義とポスト構造主義/デリダとフーコー/こうしてクィア・スタディーズは生まれた/クィア・スタディーズの視座/何がクィア・スタディーズに含まれるか 第六章 五つの基本概念 専門用語は役に立つ/言語は綻びによってこそ可能になる/「男らしさ」「女らしさ」もパフォーマティヴ/バトラーとクィア・スタディーズの重なり/「男同士の絆」を問題化する/ホモソーシャルが女性を介する意味/ホモフォビア→ヘテロセクシズム→ヘテロノーマティヴィティ/よき消費者である同性愛者/同性愛者とナショナリズムの関 /基礎編は終了 第七章 日本社会をクィアに読みとく 本当に「同性婚」は可能になったのか/セクシュアルマイノリティへの差別を許さず、かつ同性婚を支持しないという選択肢/同性婚は平等な制度なのか/結婚か生活上のニーズか/パートナーシップ制度それ自体の意義/性同一性障害を問いなおす/性別違和を使う/金とセクシュアルマイノリティ/ゲイとトランスジェンダーの格差 第八章 「入門編」の先へ 本書を振り返る/「けれども」を理解するために/「なんでもあり」ではなぜいけないのか/より深く知るために/「下ごしらえ」の重要性/軌道修正の能力・知ることの魅力 読書案内 おわりに 参考文献

この作品は、親友を裏切って恋人を得た主人公が、その親友の自殺によって罪悪感に苦しみ、自らも死を選ぶという孤独な内面を描いています。物語は、学生の視点から主人公の魅力を描写した前半と、主人公の告白が対照的に展開される後半で構成されています。夏目漱石の後期三部作の集大成であり、「我執」のテーマが透明な文体で表現されています。

小学6年生の光平は、クラスメイトに育てたカブトムシをあげることや、苦手な鉄棒に挑戦する目標を立てる。昨年の経験から、目標を日記に書き、努力することで達成できると信じている。しかし、カブトムシの飼育に失敗するなどの挫折も経験しつつ、努力の重要性を学ぶ。これは「願いがかなうふしぎな日記」シリーズの第3弾。

「教養」の持つ底力を、対立住民の合意形成を図る“地を這う哲学者”が語る。すぐれた選択を導く知、思慮深さとはどういうものか? 単なる“飾り”か、それとも“命綱”か。教養の力で人びとの合意形成を図る「地を這う哲学者」が斬り込む。すぐれた選択を導く知、思慮深さとはどういうもの?

富太郎は植物観察が大好きな少年で、学校生活に退屈を感じている。おばあさまの支援を受け、2年で学校を辞めて東京で植物の研究を始めるが、資金や研究場所の問題に直面する。彼は「日本植物学の父」と呼ばれるようになり、大発見や事件に満ちた人生を送る実話を描いた物語。

博士は記憶力を失い、家政婦である私を常に“新しい”存在として扱います。博士との日々は、私の息子が加わることで驚きと喜びに満ちたものとなり、悲しみと温かさが交錯する愛の物語が展開されます。この作品は第1回本屋大賞を受賞しました。著者は小川洋子で、数々の文学賞を受賞しています。

洋食屋の青年・藤丸が植物研究に没頭する大学院生・本村に恋をする物語。個性的な教授や仲間たちとともに、藤丸は植物の世界に引き込まれながら、自身の想いを育んでいく。恋愛に興味のない本村との関係がどう発展するのかを描いた、温かく美味しい青春小説。全二巻で構成され、特別付録として植物学入門も付いている。

家族同然の猫・ミケが逃げてしまった美桜は、ペット探しの専門家・相原ゆみの助けを借りて、猫の気持ちを考えながら捜索に挑む。物語は、ペットと飼い主の絆を描いた5つの感動的なエピソードを収録している。著者は大平しおりで、イラストは福きつねが担当。ペット探偵の藤原博史も関与している。

この本は、伝え方の技術が結果に与える影響を探り、効果的なコミュニケーションの方法を学ぶことができる内容です。著者の佐々木圭一は、伝えることが得意でなかった経験を経て、伝え方の技術を発見し、人生が変わったことを語ります。具体的には、相手の反応を変えるための技術や、感動を生む言葉の作り方について述べています。全体を通じて、強い言葉を生み出す力を身につけることがテーマです。

人に何かを伝える方法の勉強にはなるが伝え方が本当に9割なのかは疑問。〇〇が9割シリーズが流行っているので結局シーンによってどこに重点を置くかは変わる。読んで損はない。

ジョバンニは漁に出た父と病気の母を持ち、学校後に働いて生活を支えている。彼の唯一の友人カムパネルラと共に、ある夜銀河鉄道に乗って幻想的な旅に出る。作品は、賢治の傑作「銀河鉄道の夜」を中心に、他の代表作「よだかの星」や「ひかりの素足」なども収められている。

この書籍は、メタバース、Web3、NFT、AI、宇宙開発などの新しい世界における生き方を探るもので、メタバース事業の先駆者がその全貌を解説しています。産業革命やインターネットに続くメタバースの重要性を論じ、視空間や生態系の創造、競争から創造への移行、ポストメタバースの未来についても触れています。最終的には、世界の真実を自らの目で確かめることの重要性が強調されています。

天才起業家の佐藤氏の書籍。メタバースと宇宙開発との関係について分かりやすく学べる良書。佐藤氏の考えは一般人のだいぶ先をいっているのでキャッチアップしておくことが大事。