【2025年】「解剖学」のおすすめ 本 151選!人気ランキング

- グレイ解剖学 原著第4版 電子書籍付(日本語・英語)

- ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説

- スカルプターのための美術解剖学 -Anatomy For Sculptors日本語版-

- ネッター解剖学アトラス[電子書籍付](原書第7版)

- プロメテウス解剖学 コア アトラス 第4版

- イラスト解剖学 第10版

- プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論/運動器系 第3版

- のほほん解剖生理学

- ソッカの美術解剖学ノート

- 世界一ゆる~いイラスト解剖学 からだと筋肉のしくみ

この書籍は、200点以上の精密なイラストと豊富な解説を通じて人体の構造を詳しく理解できる内容です。目次は、総論、頭部・頚部、胸部、腹部・背部、上肢・下肢の5章から構成されています。著者は、坂井建雄(順天堂大学教授)と橋本尚詞(東京慈恵会医科大学教授)で、両者とも解剖学や細胞生物学に関する豊富な研究背景を持っています。

『ネッター解剖学アトラス』第7版は、イラストの美しさと解剖学的正確さで定評があり、学生や医師の意見を反映して内容をアップデートしました。新たに図表や体表解剖・血管神経系を俯瞰する章を追加し、各章末には臨床に役立つ知識をまとめています。また、電子版が付属し、より学習しやすい内容となっています。

「コアアトラス」の最新版は、臨床情報をまとめた臨床BOXの拡充やレイアウトの改善を行い、さらなる読みやすさを追求した意欲的な改訂版です。定番の解剖学アトラスとして、今後も選ばれる一冊です。

プロメテウス解剖学アトラスが改訂され、解剖学総論と運動器系の内容がさらにわかりやすくなりました。美しいイラストと的確な解説文を維持しつつ、図版の配置や文の推敲が行われ、医療職全般から支持されています。進化を続ける最高峰の解剖学アトラスです。

本書は、韓国の漫画家ソク・ジョンヒョンが9年かけて執筆した美術解剖学の集大成で、人体の自然な動きを描くための技法が紹介されています。内容は生物の形、身体の基礎、頭部、胴体、腕と手、脚と足、全身に分かれており、解剖学的な視点から人の動きを丁寧に解説しています。また、1コマ漫画を交えた楽しい読み進め方が工夫されています。著者は多彩な経歴を持ち、国内外で人体描写の特別講義を行っています。

この書籍は、筋肉や体の仕組みをわかりやすく学ぶことで、理想の体を手に入れる方法を紹介しています。内容は、体の基本的な構造や筋肉のイラスト図鑑、不調をケアするためのボディメンテナンスに分かれており、著者は理学療法士の有川譲二氏です。彼は解剖学を楽しく身近に学べるように、体験を通じた教育を提供しています。

本書は、解剖学の複雑さを解消するために、教育の第一人者が整理した新しい教科書です。明快な本文、美しいイラスト、豊富なコラムを通じて、解剖学の知識をわかりやすく楽しく学べるように工夫されています。

本書は、ヨガのポーズが上手くいかない理由や身体の痛みの原因を解剖学的視点から解説します。「太陽礼拝」を中心に、全てのアーサナに共通する身体の使い方や怪我を防ぐための基礎知識を提供しています。著者は理学療法士であり、ヨガインストラクターとしての経験を活かして、安全で効果的なアーサナの指導を行っています。

本書は、ストレングスコーチMark Rippetoeの著書の日本語版で、バーベルを用いた5種のストレングストレーニング(スクワット、プレス、デッドリフト、ベンチプレス、パワークリーン)の効果的な方法を解説しています。初心者から経験者まで役立つ内容で、トレーニングの原点に戻ることができ、シンプルなプログラミングも提案されています。また、補助種目やアクセサリーエクササイズについての情報も含まれています。

本書は、筋力トレーニングに必要な部位や筋肉を目的に応じて強化するための情報を提供するもので、正確なカラーイラストで示されています。スポーツコーチや体育教師、筋力トレーニングを目指す全ての人にとって役立つ内容です。目次には上腕、肩部、胸部、背部、脚部、臀部、腹部が含まれています。著者は筋肉やスポーツ医学に関する専門知識を持つプロフェッショナルです。

名著『グレイ解剖学』の改訂版で、解剖学アトラスとして新たに「女性の鼠径管」が追加され、イラストに加えて写真やX線・CT画像も掲載。各章末には振り返り用の表や概略図があり、すべての図はPCやモバイル端末で閲覧可能。内容は人体の各部位に関する詳細な解剖学情報を網羅しており、1858年から続く世界標準の解剖学テキストです。著者は秋田恵一氏。

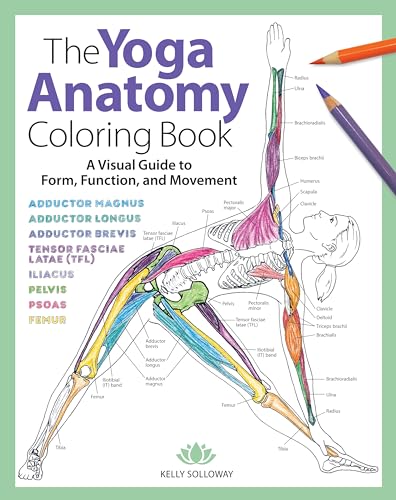

本書は、ヨガのポーズを取る際の身体の解剖学的な理解を深めるためのガイドです。骨、関節、筋肉の基本的な構造を解説し、ポーズを図解しています。また、図解を塗り絵として楽しむことで、各部の位置や機能を覚えやすくなります。ヨガを学ぶ人々にとって、人体の仕組みを理解する手助けとなる一冊です。さらに、巻末には携帯用カードも収録されています。

この教科書は、生理学と解剖学を統合的に学ぶための効率的な教材で、要点整理と明確な図表を用いて長期記憶を促進します。国試練習問題で目標が明確になり、医療職に役立つ情報が凝縮されています。内容は人体の基本的な構造と機能から始まり、各器官系(心臓、循環系、呼吸器系など)の詳細、さらに環境生理学や皮膚、口腔の構造と機能まで幅広くカバーしています。

実際の解剖標本を基にした独特のイラストが特徴の解剖学図譜の改訂版。独自の剖出アングルを維持しつつ、現代的なデザインに統一。初学者や臨床、学術の場で必携の一冊。

この解剖学書は、歴史的な人体解剖図を全面リメイクし、約65年の医学教育の基礎を支えてきた内容を新たに鮮明に蘇らせています。肉眼解剖学や組織学の写真が豊富に収載され、解剖学と臨床医学の関連性を強調するコラムも増加。各章では解剖学の基本から骨格系、筋系、神経系に至るまで、詳細な情報が提供されています。読者が飽きずに学べる内容となっています。

本書は3回版を重ね、現在までの累計が100万部となり、26言語に翻訳。世界中のヨガ実践者、指導者、愛好者に影響を与えている。 著者レスリー・カミノフとエイミー・マシューズは国際的に知られた解剖学・呼吸・整体の指導者であり、本書は世界中のヨガの実践者、指導者、愛好者へ向けた信頼あるリファレンスとなっている。 アメリカヨガ関連書のトップセラーである、解剖学図説ガイドが大幅にアップデートされより充実した内容となって登場! ヨガにとってたいへん重要な呼吸に始まり、立位のポーズ、インバージョンと、筋肉と関節の動きの対応、ポーズの修正による効果の変化、脊柱・神経系・呼吸・姿勢の根本的な相互連関などが、バリエーションも含めた約80ものアーサナの解剖学図説により、上下左右あらゆる角度で確認可能な構成となっている。 本書で示す解剖学とは、ヨガの境地に近づくための手段、そしてスピリチュアルで伝統的なヨガを、解剖学的視点を通して解説し、目に見えない領域の点と点を結ぶ役割を果している。 さらに本書は3回版を重ね、現在までの累計が100万部となり、26言語に翻訳。世界中のヨガの実践者、指導者、愛好者に多大な影響を与えている。 第3版では、第1章と第4章が章ごと追加され、第1章では、解剖学や運動機能学の伝統的原理の基本的背景、解剖学を含む生物学の分野の定義、運動系の有用な構成概念である神経筋骨格系について詳しく説明。第4章では、神経系の構造や機能、神経系と呼ばれる細胞のネットワークの役割、2つの主要な神経系の細胞、ニューロンとグリア細胞(神経膠)などについて掲載。また、その他の章に関しても、骨と靭帯の構造、3つの基本経路、筋紡錘と錘内筋線維、伸張の感覚と筋紡錘の反応、椎間板の解剖学、椎間板損傷、腰痛や、『バガヴァッド・ギーター』におけるプラーナとアパーナなどについて加筆。 難しい解剖学的前提や、疑問の余地のあるインストラクションが出てくる随所に「指導者がキューイングを行う際の注意」を掲載し双方が理解しやすい方向性を提示。さらに全アーサナを簡略化した棒線画が追加された。 その他、より理解が深まる説明となるよう、細かな文脈の修正や様々な用語なども見直され大幅に修正。もはや本書第3版は、第2版とは異なった新な書籍として扱うに値する作品となっている。 まえがき 謝辞 はじめに 第1章 ストーリーとしての解剖学 文脈 地図は土地ではない 地図上の用語を定義する 細胞、組織、器官、系 運動 身体の系の動的バランス 運動系の有用な構成概念:神経筋骨格系 まとめ 第2章 骨格系 関節 滑膜関節/バランスのとれた関節腔/関節運動/関節運動の従来の定義 重さと力の経路 骨と靭帯の作動原理 まとめ 第3章 筋肉系 筋肉の基礎解剖学 筋収縮 筋の感覚:フィードバック、柔軟性、伸張 筋の関係:対、層、連鎖 主動筋と拮抗筋という対/単関節筋の層、多関節筋の層/筋の運動連鎖 骨格筋の基本原理 まとめ 第4章 神経系 神経系の位置による地図 コミュニケーションは細胞で始まる 神経細胞とシナプス グリア細胞/ニューロン 感覚、処理、運動 感覚/処理/運動 運動の学習 体性神経系、自律神経系、腸管神経系 地図を組み合わせる 運動 まとめ 第5章 ヨガと脊柱 細胞から学ぶヨガ 下のごとく、上もしかり(AS BELOW, SO ABOVE) 系統発生学:脊柱の小史 個体発生学:脊柱のさらに短い小史 安定性は重力とともに始まる 脊柱は中立を求める柱である 椎間板と靭帯/押し、押し返される/不健康な椎間板 脊柱の運動の種類 屈曲と伸展、一次弯曲と二次弯曲/空間における動きvs 脊柱の運動:前屈と後屈/空間における動きvs 脊柱の運動:側方の動きとねじれの動き/軸伸展、バンダ、マハームドラー 内的平衡:脊柱、胸郭、骨盤、圧力帯 まとめ 第6章 呼吸のダイナミクス プラーナ、アグニ、アパーナ 人体におけるプラーナとアパーナの経路:栄養を入れ、老廃物を出す/ドゥッカからスカへ/生後に直面する呼吸と重力 呼吸の定義:2つの腔の運動 水風船とアコーディオン/宇宙による呼吸/呼吸による三次元の形の変化 呼吸の定義を広げる 呼吸における横隔膜の役割:SLARAの公式 横隔膜の形/横隔膜の位置/横隔膜の付着/横隔膜の関係/横隔膜の動き/横隔膜呼吸の神話 三次元の形の変化のエンジンのステアリング 呼吸補助筋 腹部および胸部の呼吸補助筋/胸郭の運動と肋間筋の働き/その他の呼吸補助筋 呼吸パターンを分析する その他の隔膜 骨盤隔膜/声帯隔膜 鼻呼吸 vs 口呼吸 バンダ 呼吸のキューイングと脊柱の運動:三次元の観点から見た場合 再び内的平衡について:圧力帯 アグニ:ヨガの起源にまつわるストーリー? プラーナヤーマ、プラーナ、アパーナ、スシュムナー、クンダリニー まとめ 第7章 アーサナの内側 アーサナの効果 アーサナのアライメント アーサナの指針はヨガのスタイルによって異なる アーサナを個人に合わせる アーサナの分析 開始の位置と支持基底面/骨関節の分析/筋肉の分析 ポーズの情報について まとめ 第8章 立位のポーズ 第9章 座位のポーズ 第10章 膝立ちのポーズ 第11章 仰臥位のポーズ 第12章 腹臥位のポーズ 第13章 腕で支えるポーズ 参考文献 文献と資料 アーサナ索引 関節索引 筋肉索引 著者について イラストレーターについて

「ネッター解剖学アトラス原書第6版」の『電子版』ご希望の方はこちら.アトラス+解説+電子版の3点特別セット版. 「ネッター解剖学アトラス原書第6版」の『電子版』ご希望の方はこちら.添付のPINコードでタブレット等の端末にダウンロード,閲覧できる.『別冊学習の手引き』(電子版付)は,アトラス本体と対応し,各部において学習目標を挙げてミニマムエッセンスと臨床ポイントをまとめており,箇条書きでわかりやすい.解剖学の学習効果を高める,アトラス+解説+電子版の3点特別セット版.

この文章は、学習スタイルの発見、知識習得、臨床スキルやコミュニケーションスキルの習得、グループワークの活用、学術文書の作成、ポートフォリオ作成、振り返り、ワーク・ライフバランス、復習、試験対策、進路考察など、医学教育に関する多様なテーマを扱った書籍の目次を紹介しています。著者はロンドン大学セントジョージ校の教育者で、医学教育と臨床スキル教育に長年従事しています。

460枚の解剖学習カードがポケットサイズの単行本として再登場し、筋の起始・停止・神経支配・作用に関する情報が追加されました。美しい解剖図に加え、オリジナルの索引や臨床的コメント、Q&Aも含まれており、持ち運びに便利で解剖用語の学習に役立ちます。

この書籍は、筋トレが自信や健康、魅力を向上させる最強の解決策であると主張しています。筋トレを通じて身体を鍛えることで、ホルモンの分泌が促進され、精神的な安定や人生の悩み解決に繋がると説明しています。著者は、科学的なデータや実際の体験談を交え、筋トレがもたらすポジティブな効果を強調しています。最終的には、筋トレが人生を変える力を持っていることを伝えています。

本書『食事×筋トレで理想のカラダをつくれる本』は、著者岡田隆がボディビルの経験と研究を基に、食事をボディメイクに活かす方法を解説しています。食事の重要性を強調し、栄養素の役割や摂取方法について詳しく説明。特に筋肥大や除脂肪に焦点を当て、130以上の栄養素を紹介しています。また、消化・吸収のメカニズムや5大栄養素の関係も掘り下げ、実践的な食事管理の知識を提供しています。

『モルフォ人体デッサン』は、人体の描き方を形態学の視点から解説したデッサン集で、特に手と足の多様なフォルムの描写に重点を置いています。模写用のお手本として人気があり、開きの良い製本が特徴です。著者は形態学の専門家であり、長年にわたり教育に携わっています。

ノンフィクション書評サイト「HONZ」が10周年を迎え、サイエンスや医学、歴史など多様なジャンルから厳選した100冊の書籍をレビューと共に紹介しています。著者は成毛眞氏で、元日本マイクロソフト社長です。

『SCIENCE of YOGA』の日本版が登場し、ヨガ初心者からインストラクターまで必携の一冊です。本書では、人体解剖学を基に、ヨガのポーズを高品質なCGで解説し、動きや筋肉への効果を科学的に説明します。また、Q&Aセクションでヨガに関する疑問にも答えています。著者は理学修士のアン・スワンソンと産婦人科専門医の高尾美穂です。

『モルフォ人体デッサン』シリーズ第3弾は、脂肪とシワに焦点を当てた人体デッサンのテクニックを紹介する。コンパクトで持ち運びやすく、180°開いた状態で使える製本が特徴で、模写にも便利。著者は形態学の専門家で、パリの美術学校で教授を務めている。

この書籍は「世界標準」の人体解剖マニュアルで、信頼の原書第16版の新訳です。300点以上の美しい図版と簡潔な記述で構成されており、解剖の概要や手順、復習が明確に分かれています。重要語は太字化され、復習用の表も充実。臨床関連のコラムもあり、参考アトラスのページも示されています。内容は背部、上肢、胸部、腹部、骨盤と会陰、下肢、頭頚部の7章に分かれています。著者は滋賀医科大学の解剖学教授で、豊富な学術経験を持つ専門家です。

この書籍は、日常動作やスポーツ動作における筋肉と関節の働きを詳しく解説し、目的に応じた関節動作の強化や適切な筋トレ種目を紹介しています。著者は筋肉研究の権威であり、バイオメカニクスに基づいたトレーニング方法を学ぶことができる内容です。目次には各関節の動きと鍛え方が含まれています。

「クリニカルマッサージ」の改訂版が長編DVD付で登場。初学者でも理解しやすい生体モデル写真と筋組織のイラストを用いた新手法で、各筋肉の触診項目が追加され、約160分のDVDも付録として提供される。人体解剖学とマッサージテクニックを同時に学べる内容で、基礎から各部位の治療法まで網羅している。

本書は、初心者から上級者までを対象とした筋トレの包括的ガイドで、トレーニング効果を最大化するためのテクニックやフォームを詳しく解説しています。自宅、ジムマシン、フリーウエイトのトレーニング方法を部位別に分け、100種類以上の種目を写真と共に紹介。トレーニングの基本から食事、プログラム作成まで幅広くカバーしており、指導者にも役立つ内容です。著者は、身体運動科学の専門家であり、ボディビル選手としての実績も持つ石井直方と、スポーツ科学研究者で元プロ格闘家の荒川裕志です。

『ネッター解剖学アトラス』第6版は、美しいイラストと正確な解剖学情報で評価されている。新たに図が追加され、各章末には主要な筋の起始・停止をまとめた表が掲載され、より深い知識が得られる。また、学習サイトStudent Consultも引き続き利用可能。医療従事者や学生に支持される解剖学の決定版である。著者は慶應義塾大学の相磯貞和。

この書籍は、機能解剖学の専門家が運動時の人体の使い方を解説したもので、アスリートやトレーナーに必須の内容を提供しています。続編となる本書では、筋肉の特性、キネティックチェーン、体幹や上肢の動き、ストレッチングやテーピングについて詳しく説明しています。著者は筑波大学の准教授で、最新のスポーツ科学の知見を取り入れています。

この書籍は、骨格筋に焦点を当て、筋肉名、起始・停止、支配神経、主な働きを解説し、オールCGによる筋肉図を掲載しています。筋名は和名と英語名で表記され、さまざまな角度からの図が含まれています。内容は、上肢から頭部までの各部位の筋肉を扱い、巻末には略語集や和英・英和INDEXも付いています。著者は筋生理学の専門家で、教育や解剖学の講義に従事しています。

本書は、Tom Foxによる人体描写のためのユニークなガイドで、単純化されたボックスマネキンを用いた新しいアプローチを紹介しています。遠近法やプロポーションに関する難題を解決し、骨や筋肉などの人体の基本特徴をわかりやすく説明。アーティストが知るべき重要なスキルやテクニックを詳述し、実践的な例題やプロのヒントを通じて、効果的な人物画の技術を習得できる内容です。

本書は、筋トレの質を重視し、短期間で筋力アップを目指す「吉川メソッド」を紹介しています。22種目の基本トレーニングを正しいフォームで実践する方法や、ダンベルや器具の使い方を解説。NGフォームの注意点も図解で示され、筋トレや食事管理に関する疑問にも答えています。また、吉川先生の実演と誤ったフォームを示すDVDが付属しています。著者はボディデザイナーの吉川朋孝氏です。

この文章は、スポーツ・バイオメカニクスに関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次は、スポーツ・バイオメカニクスの定義、バイオメカニクスの基礎(筋肉の役割、エネルギー供給、運動の調整機構、体の構造と運動、力学の法則)と実際の運動(立つ、歩く、走る、高く跳ぶ、遠くへ跳ぶなど)に分かれています。著者は金子公宥と藤原敏行で、それぞれの経歴が簡潔に述べられています。

本書は、160ページで美術解剖学をコンパクトにまとめた入門書です。PART1では骨格と筋肉の主要部分を簡潔に解説し、学習の負担を軽減しています。PART2では美術に役立つ解剖学的なTIPSを紹介し、PART3ではポーズのスケッチに応用する練習方法を提案しています。PART4では着衣の上からヌードを推測して描く技術を解説し、外側から中身を理解する力を養います。全体を通じて、要点を知り、知識を深め、実践し、応用する流れで学ぶことができます。著者は美術解剖学者の加藤公太氏です。

この書籍は、子ども向けの140cmの人体ポスターで、頭蓋骨や肋骨などをめくって見ることができる仕掛けが多数あります。壁にかけて常に観察でき、20ページの詳細な解説が付いており、人体の仕組みをリアルに学べます。目次には細胞、心臓、呼吸、消化、免疫などのテーマが含まれています。著者は順天堂大学の坂井建雄教授で、解剖学の専門家です。

『アーティストのための人体解剖学ビジュアルリファレンス』は、人体の詳細を240枚以上の高品質な写真と共に解説したビジュアルリファレンスガイドです。筋肉や骨の構造、姿勢、ポーズを理解するための資料が豊富に含まれており、アーティストが作品の質を向上させる手助けをします。著者のJahirul Aminによる解説と、イラストレーターCharlie Pickardの図が加わり、解剖学の理解を深める内容となっています。伝統的なアートからデジタルクリエイションまで、幅広いアーティストに役立つ一冊です。

本書は全身の主要筋肉を鍛えるための筋トレ方法を紹介する筋トレバイブルです。自重、チューブ、マシン、ケーブル、フリーウエイトの全ジャンルのトレーニング種目が掲載されており、筋肥大や筋力アップ、ボディシェイプ、柔軟性向上など、個々の目的に応じたトレーニングが選べます。性別や年齢を問わず、初心者から上級者まで幅広く利用できる内容です。各章では、胸部、背中、肩・腕、尻・脚、体幹の筋トレ種目が詳しく解説されています。

この書籍は、画像診断の基本を学ぶための入門書で、正常な画像の理解と読み方に焦点を当てています。内容は頭部、頚部、胸部、腹部、骨盤、脊椎、上肢、下肢に分かれており、著者は慶應義塾大学医学部の百島祐貴です。

世界で最も使用されている解剖学テキストが改訂され、臨床に直結した内容を維持しつつ、章立てや図・写真が刷新され、使いやすさが向上しました。臨床関連の動画も追加され、卒前から卒後、さらにはベテランまで参照できる「一生もの」の解剖学書です。著者は佐藤達夫と坂井建雄です。

本書は、人体ドローイングの新しい方法を紹介し、身体構造の理解を通じて様々な表現手段に応用可能なスキルを身につけることを目的としています。実用的な手順が示されており、どんな作業工程にも組み込みやすい内容です。著者のマイケル・ハンプトンは、アートやアナトミーの専門家として、教育活動を行っています。

田中みな実の専属トレーナー、玉置達彦による初の監修本で、「とろふわ筋トレ」メソッドを紹介。自宅で簡単にできる筋トレやストレッチ、筋肉を育てる食事、持続可能な美習慣を通じて、女性らしい美しい体を作る方法を解説。内容は、筋肉の作り方、不調改善、食事、そして美習慣についての4章で構成されている。

この文章は、医学に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、細胞や各種組織、器官系(循環器系、呼吸器系、消化管など)に関する項目が列挙されており、著者は河田光博教授と小路武彦教授です。

この書籍は、医療職を目指す学生向けに解剖学・生理学を効率的に学ぶ方法を提案しています。著者は、用語の丸暗記を避け、関連性を理解することが重要だと強調し、関西弁の先生がそのコツを教えます。内容は、解剖生理学の基本から各器官系に関する知識を網羅しています。著者は、医療分野での豊富な経験を持つ専門家です。

本書は、マンガ家やアニメーター、ゲームクリエーター向けに、人体の動きを理解し、リアルなポーズを描くための美術解剖学に基づいたガイドです。図形化を用いて人体の各部位の見え方や筋肉の動きを示し、特に格闘技やスポーツの複雑なポーズを多く取り上げています。内容は、人体の図形化、顔の比率、解剖学、動きの解剖学、キャラクターコンセプトの作成など多岐にわたります。著者は社会科教師のチャンジニ氏です。

この解剖学の入門書は、看護学生や医学生、コメディカルに評判が高く、イラストがフルカラー化されて理解しやすくなっています。本文は重要度に応じて活字の大きさが異なり、基本的な解剖学の事項を網羅的に解説しています。必携の一冊です。

日本人の肉眼解剖学的研究データ,おもに変異(個体間における形質の差異)について,日本における肉眼解剖学的な研究により蓄積された膨大な資料などをもとに,それらを従来の部位別の羅列ではなく,トピックごとにまとめ,編集したものである. 骨(胴の骨 頭蓋 上肢骨 下肢骨) 筋(体幹・頭部の筋 四肢の筋) 脈管系(動脈系 静脈・リンパ系) 中枢神経系(脳と脊髄 中枢神経系の血管 関連構造) 末梢神経系(脳神経 脊髄神経 自律神経系) 内臓(消化器系 呼吸器系 泌尿生殖器系 その他)

自由自在に体型を操る人気インストラクターが教える女性のための究極のボディメイク理論! 自由自在に体型を操る人気インストラクターが教える女性のための究極のボディメイク理論!

この書籍は、全米ベストセラーのトレーニング本で、自重トレーニングの真髄を紹介しています。ジムやプロテインに頼らず、短時間で自宅でもできるトレーニング法を提案し、真の強さを身につけることを目的としています。著者は元囚人のポール・ウェイドで、監獄での経験を基に「コンビクト・コンディショニング」として体系化した自重筋トレメソッドを伝授しています。

この書籍は、精緻な剖出写真を用いた解剖学アトラスの定番であり、人体の構造を理解するための工夫が施されています。第9版では新たに「学習ボード」が追加され、自学自習に役立つ内容となっています。

本書は、解剖生理学を学ぶ医療従事者向けに、人気のゴロ合わせをまとめた書籍です。SNSでの支持を受け、イラストやミニドリルを用いて効率的に知識を習得できる内容になっています。特典として、声優によるゴロ音声も付いており、通勤中などに耳から学ぶことができます。

『Science of Strength Training』の日本版は、筋力トレーニングの科学的解説とハイクオリティなCGビジュアルを提供します。部位ごとの代表的なトレーニングを紹介し、正しい姿勢や筋肉の動きが理解しやすくなっています。怪我の予防やトレーニングプログラムの組み方についても詳しく解説されており、スポーツ指導者やトレーニングに真剣に取り組む人々にとって必携の一冊です。監修は東京大学名誉教授の石井直方氏です。

この書籍は、トレーニングと健康に関する最新のサイエンスを解説し、身体を変え、パフォーマンスを向上させ、人生を楽しむ方法を提供します。内容は筋肉の性質や運動の仕組み、トレーニング方法について理論と実践に分かれて詳しく説明されています。著者は東京大学の教授で、運動生理学やトレーニング科学の専門家です。

この書籍は、骨格筋に関する知識を体系的にまとめたもので、第二版では新しい知見を盛り込み全面改訂されています。内容は、骨格筋の構造や機能、神経系による運動調節、エネルギー代謝、ホルモン分泌、筋の肥大と萎縮、運動と心肺機能、認知機能、生活習慣病との関連など多岐にわたります。著者は、筑波大学の名誉教授である勝田茂氏と、筑波大学の教授である征矢英昭氏です。

スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるための食事摂取法とは? 運動と食事をどのように組み合わせれば,健康の維持増進につながるのか? 本書はその基礎となる理論を紹介しながら,細胞・分子レベルで解説.「なるほど」と納得できる役立つ内容が満載. はじめに 序 章 スポーツ栄養学とは? 第1章 身体組成と体脂肪・脂肪細胞の種類 第2章 エネルギー消費量と摂取量 第3章 糖質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その1) 第4章 たんぱく質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その2) 第5章 脂質——パフォーマンスと健康のための三大栄養素摂取法(その3) 第6章 運動中の水分摂取法とスポーツドリンクの効果 第7章 パフォーマンス・健康とサプリメント

著者のとがわ愛は、運動が苦手でリバウンドを繰り返していましたが、5ヶ月で10キロの減量に成功しました。自宅で10分でできる「やせ筋」に特化した簡単なトレーニングを紹介しており、初心者でも楽しく取り組める内容です。イラストを用いたわかりやすい解説が特徴で、効果的なトレーニング法やストレッチ、食事のアドバイスも含まれています。ダイエットを続けられなかった人でも楽しめる筋トレ本です。

はじめてのやせ筋トレは、特に女性向けに考えられた筋トレメニューがたくさん載ってます!筋トレ初心者でも無理なくスタートできるシンプルなメニューが揃っていて、筋肉をつけながらスッキリ痩せたい人におすすめ。著者のかわいいイラストとわかりやすい説明もポイントで、筋トレが楽しく続けられる工夫が満載です。

この書籍は、運動系、内臓系、脈管系、神経系、感覚器の各部の名称と意味を、360点のカラー図版を用いて視覚的に理解できる内容です。目次には各系の構造や機能に関する詳細が含まれています。