【2025年】「精神科医」のおすすめ 本 197選!人気ランキング

- 精神診療プラチナマニュアル 第2版

- カプラン臨床精神医学テキスト DSM-5診断基準の臨床への展開 第3版

- 精神科における予診・初診・初期治療

- 脳波判読step by step 入門編

- ICD‐10 精神および行動の障害―臨床記述と診断ガイドライン

- DSM-5 精神疾患の分類と診断の手引

- 援助者必携 はじめての精神科 第3版

- 教養としての精神医学

- 精神科医Tomyの気にしない力~たいていの心配は的外れよ (だいわ文庫 461-1-B)

- 双極性障がい(躁うつ病)と共に生きる 病と上手につき合い幸せで楽しい人生をおくるコツ

この文章は、脳波に関する書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次では、脳波の基本から異常脳波の読み方、正常成人や小児、老年者の脳波の解析方法まで幅広くカバーされています。著者は国立精神・神経センター名誉総長の大熊輝雄、東北大学教授の松岡洋夫、教育学研究科教授の上埜高志です。

この文章は、ICD-10における「精神および行動の障害」の分類についての注釈や診断カテゴリーのリストを示しています。具体的には、器質性精神障害、精神作用物質使用障害、統合失調症、気分障害、神経症性障害、パーソナリティ障害、知的障害、発達障害、行動および情緒の障害などが含まれています。また、臨床記述と診断ガイドライン、関連する他のICD-10項目のリストも付録として提供されています。著者は東京医科歯科大学や長崎大学の名誉教授など、専門家たちです。

精神科で働く人向けの実践的アドバイス集の第3版。クレーマー対策や援助者のアイデンティティ維持、当事者や家族との接し方など、役立つ情報が満載で、初心者の不安を解消します。

Twitterフォロワー30万人! 精神科医Tomy先生の最新刊! 小さなことでモヤモヤ、びくびくしがちなあなたを救う本 身近な人のちょっとしたひと言をいちいち気にしてしまって頭から離れない、 ポロっと口にしてしまった自分の言葉をクヨクヨいつまでも悔やんでしまって 気が滅入る。そんなことはありませんか? 気にしなければいいとわかっていても 気にしてしまい振り回されてしまう人のために、Twitterで大人気の著者が心が軽くなる アドバイスと実践的な対策を伝授します。 はじめに「気になる」って何かしら? 第1章 気にしない人が幸せな理由 同じことが起きても「気にする人」と 「気にしない人」がいるの。 つまりそれは同じ環境でも 感じる幸せが違うということ。 今のことを考える練習をしましょ。 気になるのは、問題が多いからとは限らない。 心配事を探してしまうからよ。 ほか 第2章 他人が気にならなくなる考え方 相手はあなたの言ったことなんて、 ほとんど忘れているものよ。 アナタも相手の発言のことなんて、 たいてい忘れているでしょう。 「嫌われてるかも?」 たいていそれは思い込みだし、 そもそもどうでもいいことよ。 自分の大切な人がいればそれでいい。 相手にどう思われているか 気にしすぎると、かえって悪く思われることも あるのよ。まずは想像力を働かせましょ。 ほか 第3章 気持ちがラクになる人生のひみつ 日常はちょっと暇なぐらいがいい。 たいていの心配は的外れだと理解する。 他人の言葉は参考程度。 ほか 第4章 それでも気になるときのセルフケア 気になっていても、先に行動する。 モヤモヤした状態が耐えられない人こそ、スケジューリングよ。 5W1Hで気になることを分解してみる。 ほか 第5章 自分を少し変えたいあなたへ SNSは気になることだらけ。時間を減らすだけでも違うわ。 あえて「頭がお暇な時間」を作るのもありよ。 言いたいのに言えない、これって本当かしら? ほか おわりに 「気にしない力」とは何か

著者は13年間うつ病に苦しんだ後、双極性障害と診断され、治療を通じて回復に向かう。彼の経験をもとに、双極性障害の理解や日常生活のコツを伝えるピアサポートブックを執筆。内容は、双極性障害の症状や治療法、上手に付き合う方法などを含む。著者は現在、ピアサポート活動にも積極的に取り組んでいる。

本書は、メンタルヘルスに関する29の複雑な事例を取り上げ、産業医と弁護士の視点から具体的な対処法を解説しています。内容は復職支援、問題社員対応、労災、健康情報管理など多岐にわたり、実践的な知識を提供します。著者は産業医の森本英樹氏と弁護士の向井蘭氏で、両者の専門知識を活かした内容となっています。

時間に対する新たな視点が生まれる。人生の限られた時間をどう使うかについて考えさせられる一冊でした。時間を有効に使うだけでなく、無駄に見える時間も大切にする視点が新鮮で、日々の選択を見直すきっかけになりました。

限りある人生をいかに充実したものにするかについて学べる良書。仕事に追われていて時間がないビジネスパーソンに是非読んで欲しい。

本書は、医療開業を支援する専門家集団が、ドクターが悪徳ブローカーの被害に遭わずに成功するための事業計画の立て方や開業手続きについてアドバイスを提供します。内容は、成功する事業計画の作成、開業地の選定、設計・工事、医療機器の選定、開院前後の問題などを網羅しています。著者は医療経営や建築に関する豊富な経験を持つ専門家です。

本書は、スポーツ心理学の基礎知見と理論を体系的に解説し、身体が最高のパフォーマンスを発揮するための科学的原理を探求しています。心理学とスポーツ心理学の関係、情報処理理論、メンタルトレーニング、運動学習のメカニズム、集団心理学など、幅広いテーマを扱い、既存のテキストとは異なる視点からスポーツ心理学を紹介しています。著者は、心理・力学を統合したアプローチでアスリートの動きや知覚を分析しています。

韓国135万部突破!チョン・ユミ、コン・ユ共演映画化!!社会現象を巻き起こした大ベストセラー小説。解説:伊東順子 韓国で100万部のベストセラー! 邦訳刊行。映画化決定! 女性が出会う困難を描いた超話題作。解説 伊東順子 推薦文 松田青子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 韓国で135万部突破 チョン・ユミ、コン・ユ共演で映画化 社会現象を巻き起こした大ベストセラー小説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本でも圧倒的共感の声! 「これはわたしの物語だ」 異例の大ヒットで、ついに22万部突破!! 「女性たちの絶望が詰まったこの本は、未来に向かうための希望の書」――松田青子 2019年間ベストセラー(「単行本 文芸書」部門第8位/トーハン調べ、「単行本 フィクション」部門第10位/日販調べ) 6か月連続売上第1位! (2019年1-6月 海外文学部門/トーハンTONETS i調べ) ひとつの小説が韓国を揺るがす事態に K-POPアイドルユニットのRed Velvet・アイリーンが「読んだ」と発言しただけで大炎上し、少女時代・スヨンは「読んだ後、何でもないと思っていたことが思い浮かんだ。女性という理由で受けてきた不平等なことが思い出され、急襲を受けた気分だった」(『90年生まれチェ・スヨン』 より)と、BTS・RMは「示唆するところが格別で、印象深かった」(NAVER Vライブ生放送 より)と言及。さらに国会議員が文在寅大統領の就任記念に「女性が平等な夢を見ることができる世界を作ってほしい」とプレゼント。韓国で社会現象にまで発展した一冊は台湾でもベストセラーとなり、ベトナム、アメリカ、カナダ、イギリス、イタリア、フランス、スペインなど25カ国・地域で翻訳決定。 本書はもはや一つのだ。 ある日突然、自分の母親や友人の人格が憑依したかの様子のキム・ジヨン。 誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児……キム・ジヨン(韓国における82年生まれに最も多い名前)の人生を克明に振り返る中で、女性の人生に立ちはだかるものが浮かびあがる。 「キム・ジヨン氏に初めて異常な症状が見られたのは九月八日のことである。(……)チョン・デヒョン氏がトーストと牛乳の朝食をとっていると、キム・ジヨン氏が突然ベランダの方に行って窓を開けた。日差しは十分に明るく、まぶしいほどだったったが、窓を開けると冷気が食卓のあたりまで入り込んできた。キム・ジヨン氏は肩を震わせて食卓に戻ってくると、こう言った」(本書p.7 より) 「『82年生まれ、キム・ジヨン』は変わった小説だ。一人の患者のカルテという形で展開された、一冊まるごと問題提起の書である。カルテではあるが、処方箋はない。そのことがかえって、読者に強く思考を促す。 小説らしくない小説だともいえる。文芸とジャーナリズムの両方に足をつけている点が特徴だ。きわめてリーダブルな文体、等身大のヒロイン、ごく身近なエピソード。統計数値や歴史的背景の説明が挿入されて副読本のようでもある。」(訳者あとがきより) 解説:伊東順子 装画:榎本マリコ 装丁:名久井直子

この本は、韓国で話題となったエッセイの日本語訳で、著者が自身の不安定な心情を率直に描いています。200冊限定のブックファンドから生まれ、40万部以上のベストセラーとなりました。内容は自己愛や自尊感情、精神的な苦悩についての考察が含まれています。著者のペクセヒは、軽度のうつ病や不安障害を抱えながら、精神的な治療を受けている女性です。

精神医学の多様な方法論を解説した定番教科書が2023年に改訂され、DSM-5-TR日本語版に準拠。発達障害や物質関連障害などの記載が更新され、具体的な症例やイラストが豊富に含まれ、学習や臨床実習、試験対策に役立つ実用的な一冊。

本書は、大坂なおみを世界一に導いたコーチ、サーシャ・バインが日本人向けに書いたメンタル教本です。ビジネスマンや学生、育児中の親など、夢を追う全ての人に向けて、心を強くする方法やプレッシャーへの対処法を紹介しています。内容には、自信の高め方や感情の扱い方、ストレスのリセット方法などが含まれ、エピローグでは大坂との別れについても触れています。著者は、テニスだけでなくビジネスにも役立つメンタルの重要性を強調しています。

本書は、双極性障害(双極症)の性格や対処法について解説したロングセラーの第2版です。双極性障害は統合失調症と並ぶ重大な精神疾患で、患者は長期間にわたって抑うつ症状を抱えることが多く、社会的なハンディキャップも生じやすいです。著者は臨床と研究の専門家で、最新の研究成果や豊富なQ&Aを通じて、診断や治療、患者との向き合い方を説明しています。目次は対処と治療、症状や経過、治療法、原因など多岐にわたります。

●主な内容 ・患者視点に立った「特徴」「ウリ」のつくり方 ・信頼できる業者を見極める方法 ・医療機器や什器を適正価格で購入するには? ・コミュニケーション下手でも大丈夫! 正しい医療面談の実践 ・貢献意欲の高い「自律型職員」を育てる方法 ・事業拡大のポイント(事務長の雇用・分院展開・保険外診療の実例) など はじめに──品格ある医療と持続可能なクリニック経営を目指して 第1章 思考する──診療の軸となる医療を決める Ⅰ 現状把握 1 品格ある医療とは 2 開業医というポジションの将来像 3 医師キャリアにおける開業の位置づけ Ⅱ 開業の概念と意識 1 開業とは起業することである 2 開業医の仕事と現実 Ⅲ 内省・熟考・変革 1 診療の軸となる医療を決める 2 特徴・ウリの創出 3 老木医院におけるウリの実例 4 クリニックの理念を熟考する 5 「ミッション」「ビジョン」「バリュー」を決める 第2章 準備する──開業の成否を握る特徴づくり Ⅰ 協力者を見極める 1 業者を見極める 2 仲間を集める Ⅱ 各種準備のツボ 1 開業場所と他院状況を考える 2 建築・内装のツボ 3 医療機器や什器を適正価格で購入する方法 4 職員募集から採用までの鉄則 5 採用面接の実際 Ⅲ 広告戦略の検討 1 開業時の広告戦略 2 内覧会の開催 第3章 運営する──持続可能な組織をつくる Ⅰ 患者の安定的確保 1 患者満足度を高める 2 正しい医療面談法 3 接遇でファンをつくる 4 待ち時間対策 5 アンケート調査の実施 6 地域に愛されるためのブランディング 7 患者向けイベントのススメ 8 患者トラブルの対応 9 ディズニーの系譜 Ⅱ 使えるシステム・仕組みづくり 1 マニュアル作成の進め方 2 事務長を雇用する 3 医師会や各種団体への入会 Ⅲ 分院展開・拡大戦略 1 分院展開の考え方 2 分院戦略の具体例 3 分院リーダーの役割 4 短期滞在手術のツボ 5 保険外収益の実例 第4章 育成する──チーム力を高める Ⅰ 職員との関係構築・人材育成 1 職員満足度を高める 2 職員との関係づくり 3 成果の上がる人材育成 4 院内研修制度の仕組みづくり 5 院外研修制度の仕組みづくり 6 開業後の募集と採用 Ⅱ さまざまな体験・それぞれの育成 1 他業種からの入職、職場環境が人生を変えた 2 私にハマった「磨き」メソッド 3 私がたどり着いたリーダーシップの本質 4 看護部リーダーとして管理職に必要な姿勢を学ぶ 5 「ウェルカム・スタッフ」という仕事 6 チーム力強化につながったマニュアルの見直し 7 私が頑張って働けている理由 8 モチベーションの種は自分で探す COLUMN 1 療養担当規則を理解しよう COLUMN 2 医療広告ガイドラインの遵守 COLUMN 3 LINEを活用した患者さんとの関係性づくり COLUMN 4 グーグルビジネスプロフィールを活用した口コミ対応 COLUMN 5 各種委員会の機能化 おわりに――情熱を持って医療に向き合える開業医に

「人を動かす」は、そのシンプルでありながら効果的なアプローチから、その名の通り、他者を「動かす」ためにはどうするか毎日悩んでばかりいる私のような人間にとって、まさに必読であると思いました。この本は、他人との関係を深め、相手の心を動かしたいと考えるすべての人に強くおすすめします。カーネギーの提案する原則を実生活で実践することで、人間関係の改善はもちろん、より良いコミュニケーションが生まれてくると確信しました。

確かに名著なので目を通しておくべきだが、思ったより冗長な内容になっているので全てを吸収するのではなくて必要なものだけピックアップするのが良い。

この文章は、スポーツに関するさまざまなテーマを取り扱った書籍の目次と著者情報を紹介しています。目次には、スポーツと発達、運動の制御機構、運動の学習と指導、動機づけ、社会心理、健康促進、競技心理、メンタルトレーニング、スポーツ臨床の9つの章が含まれています。著者は、筑波大学、島根大学、名古屋大学の教授たちです。

本書は、増加する心の健康問題に対応するための企業のメンタルヘルス対策について具体的な方法を解説した書籍の改訂版です。著者の吉野聡氏は、産業精神医学と労働法の専門家であり、企業向けのメンタルヘルス戦略を提案しています。内容には、テレワークにおけるメンタルヘルスの注意点や適応障害の対処法が含まれ、最新の情報や事例を基にした実践的なアドバイスが提供されています。企業が今何をすべきかを明確に示し、心の健康問題の予防や対応策を探求しています。

この文章は、アルコール関連の健康問題に関する重要な情報をまとめた内容です。主に、アルコールによる精神的および身体的な健康障害、アルコール歴の取り方、スクリーニング方法、治療法(非薬物療法や薬物療法)、精神科への紹介、専門職の連携、家族の役割、医療者の感情管理について解説しています。また、具体的な困難な状況に応じたクイック・リファレンスも提供しています。

双極性障害に関する包括的な入門書の改訂第3版で、歴史、疫学、症状、診断、治療、薬理、ゲノム研究、病態仮説などの情報を網羅。症例を交えつつ、読みやすく理解しやすい内容となっており、双極性障害の全体像を把握できる一冊。

本書は、双極性障害(躁うつ病)の新しい対処法を提案しています。対人関係や社会リズムのトラブルに悩む人々に向けて、薬物療法以外のアプローチとして「対人関係・社会リズム療法(IPSRT)」を紹介。著者は精神医学の専門家で、対人関係療法の普及に尽力してきた水島広子氏です。内容は双極性障害の理解や療法の進め方について詳述されています。

分身ロボット・OriHime(オリヒメ)を生み出し、いまや世界から注目されるロボット開発者・吉藤オリィ氏が、次世代に向け「これからの時代に知っておくべき考え方」を伝えた大人気講義を書籍化。 “やりたいこと”よりも、“それを実現するテクノロジー”の方が多い。 そんな時代を自分らしく生きるには、いまの大人たちにはなかなか想像できない「新しい人生のつくり方」がある。 長い不登校生活からはじまり“自己肯定感ゼロ”だった自分の過去をベースに、みんなが「夢中になれることを見つけ、楽しく生きていく方法」をやさしく解説していきます。

恥ずかしながらこの書籍を読むまで著者のことを存じ上げていなかったが、この書籍を読み著者のオリィ氏の生き方や信念に共感した。著者の活動を応援すると共に自分もこのような何か人生を通してやり遂げたいと思えるものを見つけたいと思った。

タイムマネジメントの書籍は世の中にありふれているが、この書籍はそれらの書籍と一線を画すもの。そもそも時間の正体とは何か?という考え方から、様々な特性の人にとってのタイムマネジメントの方法を教えてくれる。そもそも誰にしも通用する画一的なタイムマネジメントの方法はなく、それぞれに特性に合った方法が重要という前提に立っている。タイムマネジメント系の本でどれかオススメは?と聞かれたら真っ先にこの本をオススメしたい。

この文章は、メンタルトレーニングに関する書籍の目次を示しており、競技力向上や心理的スキルのトレーニング、評価技法、実践例、指導士についての内容が含まれています。

本書は、グーグルやフェースブックなどの企業が導入しているマインドフルネスについて、メリットとデメリットを考察し、実践のヒントを提供します。著者にはダニエル・ゴールマンやエレン・ランガーなどの著名人が含まれ、職場での導入理由や効果、簡単なテクニックも紹介されています。マインドフルネスの科学的根拠や歴史、リスクについても触れられています。

この書籍「最新メンタルヘルス」は、メンタル疾患から回復した人々の経験を基に、ポリヴェーガル理論、マインドフルネス、社会構成主義を取り入れたメンタルヘルスの理解と実践方法を提供します。著者の吉里恒昭は、20年以上の臨床経験を持つ心理士で、難解なメンタルヘルス問題をわかりやすく解説し、患者や支援者に役立つ具体的なアプローチを提案しています。

すべての自己啓発本は10パターンに分類できる!自己啓発本の全系譜が、この1冊でだいたいわかる。 すべての自己啓発本は10パターンに分類できる! 世界のビジネスリーダーが読んでいる自己啓発本の全系譜が、この1冊でだいたいわかる。 今日、自己啓発は数十億ドル規模の世界的な産業となった。だが、自己啓発は今に始まった現象ではなく、長い歴史の積み重ねがある。何千年もの間、哲学者や賢者、神学者たちが、良い人生とは何かを考え、それを実現するための戦略を練っていた。 著者アナ・カタリーナ・シャフナーは、自己啓発の核となる考え方を10パターンに整理し、それらが文化や時代を超えてどのように進化してきたのか、そしてなぜ今も私たちの心に響き続けているのかを明らかにする。 すべての自己啓発本は10パターンに分類できる!世界のビジネスリーダーが読んでいる自己啓発本の全系譜が、この1冊でだいたいわかる。 はじめに 自分を向上させたいという欲求 第1章 自分を知る 第2章 心をコントロールする 第3章 手放す 第4章 善良になる 第5章 謙虚になる 第6章 シンプルに生きる 第7章 想像力を働かせる 第8章 やり抜く 第9章 共感する 第10章 今を生きる あとがき 謝辞/注釈/索引

いわゆる成功哲学的なよくある書籍ではなくて、宵越しの銭は持たず人生を最高に生き抜く価値観を植え付けてくれる書籍。人を選ぶ書籍ではあると思うが、自分自身の理想の生き方に思いっきりあてはまる内容で何度も読み返したい書籍。現代人にはこの生き方が合うと思っているので何かに縛られて辛そうにしていたり、思考停止でお金を稼いで日々四苦八苦したりしている人達に読んで欲しい。

本書は、メンタルを強化するためにやめるべき13の思考習慣を紹介しています。著者エイミー・モーリンは、人生の厳しい試練を乗り越えるためにこれらの習慣を捨てることを決意しました。全米で1000万人が読んだこのメソッドを通じて、読者は「最高で最強の自分」になるための心の訓練を学ぶことができます。内容は、自己哀れみや過去への執着、リスク回避など、メンタルの強さを妨げる習慣をやめることに焦点を当てています。

『ぼのぼの』を通じて心の癒しを提供するエッセイが日本に上陸。著者は韓国でベストセラーを記録したキムシンフェで、他者との共生や大人になること、人生の勝ち負け、正直さの重要性、完璧さよりも十分さを重視する内容が展開されている。翻訳は小山内園子が担当。

テストです

ぬるく人生を生きている人にはグサと突き刺さる書籍だろう。 岡本太郎の生き方は痛快で読むだけで人生に対する見方が180度変わる。ぜひ若者に読んでほしい書籍。

本書は、コロナ禍での医院経営の重要性を解説し、実践的な知識を提供する内容です。日本医師会名誉会長の推薦を受け、医院開業や経営、スタッフ採用、税務調査、事業承継などについて、2,000件以上の相談経験に基づくQ&A形式で情報を整理しています。具体的な税金対策やオンライン診療の導入、スタッフの問題への対応策などを含み、チェックシートやワークシートも充実しています。著者は医療業界に特化した税理士と社会保険労務士であり、医院の黒字経営を支援しています。

この書籍は、メンタルヘルスに関するセルフケアスキルを網羅したもので、37か国で刊行された世界的ベストセラーです。著者は心理学者のジュリー・スミスで、彼女はSNSでの発信やカウンセリングで広く知られています。内容は、気分の落ち込みややる気の低下、辛い感情、不安、ストレスなど、様々な心の問題に対処する方法を提供しています。翻訳は野中香方子が担当しています。

キャンセル待ち続出の大人気講座が、この1冊に! 話題のコーチが教える「セルフ・イメージ」を上げてパワフルに人生を楽しむ方法。 キャンセル待ち続出の大人気講座が、この1冊に! 話題のコーチが教える、「セルフ・イメージ」を上げて パワフルに人生を楽しむ方法。 ☆「小さなこと」にも本気を出す ☆「こうあるべき」のサングラスを外す ☆疲れた自分を“急速充電”できる部屋 ☆「いい子ちゃん」より“おてんば娘” ☆「ムダな抵抗」はやめる ☆「そうなった自分」の気分を味わうだけでいい ☆「好きだから、やる」人が、一番パワフル ☆誰かを「救おう」としなくていい ☆「素敵」と思うものだけにお金を使いだすと―― ☆エネルギーは「放った分だけ戻ってくる」 人生に“ミラクル”を起こす準備は、できていますか? ……「ハートが命じる」ことだけ やってみよう!

この書籍は、アドラー心理学とスポーツ心理学を融合させ、スポーツ選手の心を整える方法を紹介しています。内容は、心理的スキルトレーニングやアドラー心理学の理論、心を整えるための実践方法に分かれています。著者は九州大学の准教授で、心理学の専門家です。

バーテンダーを目指す歩がバー「セブン」での出会いを通じて成長する物語。彼女の人生観を変えたのは「7つの習慣」で、各習慣を通じて主体性や優先事項、相互理解、シナジーの重要性を学ぶ。著者はまんが家の小山鹿梨子。

名著「7つの習慣」について漫画で分かりやすく学べる!7つの習慣は名著だけどボリューム多く読破するのつらいのでまずこの漫画版読んで面白ければオリジナルを読むのもあり。

本書は、クリニック経営が実際には計画通りに進まないことを指摘し、様々な問題や予期せぬトラブルが発生する現実を説明しています。著者は30年間で200以上のクリニックを改善に導いてきた専門家であり、経営改善のための「300の鉄則」を提供しています。これにより、失敗しない計画や実効性のある業務改善、優秀な人材育成を実現するための具体的なアドバイスが得られます。クリニック経営の実践的なノウハウが詰まった一冊です。

学生の頃読んで衝撃を受けた書籍。退屈な日々で何か自分を変えたいと思っている若者には是非読んで本書の課題をぜひ実行して欲しい。読むだけでモチベーションを上げて終わってしまってはだめ。

ストレス要因の解決策がたっぷり詰まった1冊。日常的な悩みをカテゴリごとに分け、一つ一つ解決策が書かれているので読みやすい。過去の実験結果をもとに書かれているから説得力があるし、簡単に実践できるものが多いので良い!最近気持ちが晴れないなと思っている人におすすめ。私もこの本に助けられた人のうちの1人!

この書籍は、クリニックの開業に必要な全ての要素を網羅しており、後悔しないための準備をサポートします。内容は、経営理念や開業地の選定、事業計画、資金調達、内装、医療機器、電子カルテ、人事労務、集患、地域との関係作りなど多岐にわたります。また、成功した10人の開業医の実例も紹介され、実践的な視点が提供されています。

本書は、開業医が経営者として成功するための知識と戦略を解説しています。医師は医療に特化した教育を受けているため、経営に関する知識が不足しがちですが、開業には経営者としてのスキルが不可欠です。著者の大野医師は、開業初月から黒字を達成した経験をもとに、医院設計、コンサルタントの活用、スタッフの選定、マーケティング、保険診療の技術など、成功へのステップを具体的に紹介しています。

本書は、悩みを「消す」方法として、ブッダの教えを日常生活に活かす方法を紹介しています。著者は独立派の出家僧で、原始仏教を基にした実用的な教えを提供。内容は、理解を深めること、判断を避けること、マイナス感情を管理すること、他人の目からの自由、正しい競争、考える基準を持つことなど、日常生活に役立つ6つの章で構成されています。著者の草薙龍瞬は、様々な経験を経て実用的な仏教を広める活動をしています。

「すぐやることの大切さ」を無意識に感じ取っている人が多いにもかかわらず、行動力が大事とわかっていても、なかなか行動できないもの。口だけでなかなか行動できない人、考えすぎて行動にうつせない人…こんな先送り、先延ばしの自分を変えるにはどうしたらいいか?数多くの人々に行動力を高める指導をしている著者の独自のノウハウで、10秒で行動に移す方法と不安を消す方法を紹介する。 数多くの人々に行動力を高める指導をしている著者の独自のノウハウで、10秒で行動に移す方法と不安を消す方法を紹介する。

この書籍は、スポーツにおけるメンタルヘルスの重要性を探求し、親やコーチが子どもたちをどのように支えるべきかに焦点を当てています。アスリートのメンタルヘルスの問題や、競争環境がもたらすプレッシャーについて述べ、心地よい環境を作るための方法や、子どもたちの心の支え方について具体的なアドバイスを提供しています。著者は、メンタルケアの基本や子どもの不調をキャッチする方法、生活習慣の整え方などを解説し、スポーツ界の変革に向けたビジョンも示しています。

本書は、栄養と健康について学ぶための基礎知識から最新情報までをマンガと図解で解説した栄養学の入門書です。2匹のネコが楽しく栄養知識を教え、食と栄養に関する意外な事実をわかりやすく伝えます。各栄養素の効率的な摂取法や症状別のレシピ、栄養成分のリストなども掲載されており、実生活に役立つ情報が満載です。著者は栄養学と調理科学の専門家で、最新の栄養データも豊富に含まれています。

本書『キレイはこれでつくれます』は、現代人が抱える様々な問題(鬱病、肥満、不眠など)が実は共通の根本原因から来ていることを指摘し、総合的なアプローチで解決策を提供します。著者の鈴木祐は、科学的根拠に基づき、文明病から脱却し本来の自分を取り戻す方法を解説しています。目次には、炎症、腸、ストレスなどのテーマが含まれており、進化医学の視点から最高のコンディションを実現するための知識が紹介されています。

読みながら行動や考えを改められ、少しずつ自身に変化を感じられる素晴らしい書籍です!

誰もが知る名著なので一度は目を通しておくべきだが、内容は冗長で個人的にはあまりはまらなかった。重要度×緊急度のマトリクスの話が一番重要で、そこだけ理解しておけばいい気がする。緊急度は低いが重要度が高いタスクになるべく長期的な視点で取り組めるようになるべき。

本書は、地方でのクリニック開業に関する成功の鍵を解説しています。2019年には医療機関の倒産が過去最多となり、特に診療所が多くを占めています。著者は、100件以上のクリニックを成功に導いた経験を基に、地方開業のメリットや成功のための具体的なステップを紹介。成功するクリニックは、綿密な開業計画を立てている点が特徴で、地域医療の維持における開業医の重要性も強調されています。

この書籍は、発達障害のある子どもを育てるための実践的なアプローチを提供しています。「しかる・ほめる・慣れさせる」方法では効果が薄いとし、親や教師がどのように接すればよいかのヒントが詰まっています。内容は、発達障害についての理解、幼稚園や学校でのサポート事例、家庭での支援方法、学校と家庭の連携の重要性などを網羅しています。著者は、発達障害に関する専門知識を持つ医師と教育者です。

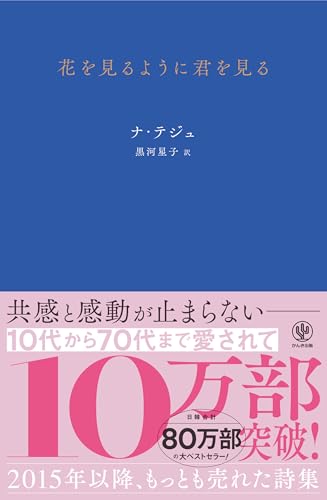

この本は、韓国の人気詩人ナテジュの詩集で、韓国で50万部以上のベストセラーとなり、BTSのRMやBLACKPINKのジスも愛読しています。韓国ドラマ『ボーイフレンド』で使用されたことで再注目され、幅広い層に支持されています。詩は115編収録されており、温かい雰囲気と繊細な挿し絵が特徴です。著者は長年の教師としての経験を持ち、数多くの詩集やエッセイを発表しています。日本語訳が待望されている一冊です。

ベテラン臨床家の治療構造論 「治療構造論は,狭義の心理療法を超えて,あらゆる臨床場面に適応可能な認識論となる力を持っているし,面接関係のあらゆる局面において幅広い視野を提供してくれる汎用性を備えた方法論なのである。そして私は,かくも幅広い職域において,かくも多様な心理臨床の実践が求められるようになった今のこの時代において,その多様性に翻弄されることなく,本務を見失うことなく“,一本筋の通った”心理臨床の実践を志す人たちにとって,治療構造論こそが最も基本的な拠り所になるものだと考えている」(本書「はじめに」より) この本は,故 小此木啓吾が提唱した「治療構造論」に新しいアイデアを盛り込み,時代に合わせて大転換を図った著者オリジナルな理論を,長年の臨床実践と多くの事例,文献をもとに詳解したものです。 教条主義と誤解されることもある治療構造論を,もっと中立的な方法論として整理し直し,密室だけで終わることのなくなった心理支援を汎用的に支える基礎理論とする,リアルな現場感覚をもとに,第一線の臨床家による,公認心理師時代の新しい心理支援の方向性を見出す必読の1冊が生まれました。 §1 歴史的背景 序章 治療構造論の展開 A.治療構造論はこうして生まれた/B.治療構造論の発展を支えた意図/C.小此木の盲点と治療構造論が背負わせられた誤解/D.本書における治療構造論の展開 §2 実践のための治療構造論的センス 第1章 今ここにある構造を読む A.社会的な文脈/B.組織という集団の中での期待/C.今ここにあるセッティング/D.セラピストが醸し出す空気/E.今ここにある構造上の矛盾 第2章 「構造を処方する」という発想 A.一挙手一投足を「処方している」と考えてみる/B.処方の背景としてのアセスメント/C.無意識の相互作用とセラピストの責任/D.思わず知らずの「処方」 第3章 構造を支える主体の変遷 A.今の構造を支えているのは誰か?/B.第三者の存在/C.自分に必要なものを感知する能力――クライエントの「No」を育てる 第4章 構造の設定,逸脱,変更,膠着の中に心の動きを読む――今起きている相互作用を理解する手掛かりとして A.解読のためのコツ/B.設定/C.逸脱/D.変更/E.膠着 第5章 クライエントと共有している現実としての構造 A.心の了解の両刃性/B.理解,介入,そして関係の現実性,社会性を保証する/C.週1回以下の心理面接における治療構造論の機能 第6章 設定された構造からのお別れ A.その場の「区切り」/B.あらかじめ設定された期限/C.継続面接の中断/D.継続面接の終結/E.お別れのその後

本書は、直近10回分の試験問題を厳選し、公式テキストに基づいて詳細に解説した過去問題集です。試験直前の対策や理解度確認に最適で、公式テキスト第5版に完全対応しています。目次にはメンタルヘルスケアの意義、ストレスに関する基礎知識、職場環境の改善方法、労働者への配慮、相談への対応、社内外資源との連携、復職者支援の方法が含まれています。著者は梅澤志乃で、心理学やカウンセリングの専門家です。

本書は、メンタルを理解し、パフォーマンス向上に繋げるための新しい考え方や指導法を提供しています。選手や指導者が実践できるワークを多数収録し、メンタルを変える第一歩を踏み出す手助けをします。内容は、脳とメンタルの関係、メンタルの特性、自己コントロール、音楽の影響、メンタルの基本について解説しています。著者はメンタルコーチや研究者で、実践的なアプローチを重視しています。

この本は、勤務医や開業医が知っておくべき税務知識や病院の開業準備、運営に関する経営管理手法を解説しています。内容は、病院の日常業務、勤務医の業務と税務、開業準備のメリット・デメリット、病院運営における税務上の留意点などを網羅しています。著者は公認会計士や税理士の専門家で、医療経営の改善に取り組んでいます。

本書は、ドイツの著名な心理学者シュテファニー・シュタールによる、心の奥底の「無意識のトリガー」にアプローチし、思考や行動パターンをリセットする方法を解説しています。著者は、過去の経験が現在の自分に与える影響を探り、内なる子供の声に耳を傾けることの重要性を強調。150万部以上の売上を誇るこのベストセラーは、自己理解を深め、人間関係や自己価値感の問題を解決する手助けをする内容となっています。

この書籍は、強迫性障害(OCD)に苦しむ人々のための行動療法に関する実践的なガイドです。著者は、効果的な治療法として行動療法を紹介し、具体的な行動目標を設定して実行することで不安をコントロールする方法を提案しています。薬を使用しないため副作用がなく、いつでも自分で始められる点が特徴です。内容は、OCDの理解や治療法、家族や友人の支援方法についても触れています。著者は国際的に著名な治療家で、臨床経験に基づいた具体的な実践方法をわかりやすく説明しています。

『不登校、ひきこもりーこころの解説書』は、金馬宗昭氏が不登校やひきこもりの若者とその保護者に向けた実践的なアドバイスを提供する教育書です。著者自身のひきこもり経験を踏まえ、状況を「青信号」「黄信号」「赤信号」に分類し、それぞれの段階に応じた対応を解説しています。目的は、子どもたちが自分で考え行動する力を育み、将来的に幸せを感じられるよう導くことです。本書は、著者の教員・カウンセラーとしての経験を活かし、読者を支援する内容となっています。

この書籍は、精神医学の基本知識をイラストを用いてわかりやすく解説した入門書です。精神症状や疾患を理解し、他者との関わりを改善するための内容が含まれています。目次には、精神症状の分類、主要な精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症など)、および治療法(環境調整、精神療法、薬物療法)が示されています。著者の西井重超は、日本精神神経学会の専門医で、精神医学教育に携わっています。

瞑想などの東洋の伝統を現代科学に融合し、人間のに迫る。現在に意識を集め、自らを受容する。 瞑想を通し感覚・感情を生み出す作用を意識する。過去や未来にとらわれず,「今」という瞬間に注意を傾ける。東洋の伝統に現代科学を融合し人間の持つ包括的な全体性に着目。自らを意識し受容することで自身を守る具体的方法。 認知行動療法の第3の波,マインドフルネス認知療法の源泉となるカバットジンの名手引書の復刊。呼吸への注意,静座瞑想,ボディースキャン,ヨーガ,歩行瞑想を体系的に組み合わせ,“禅思想”に通じた体験を得るためのエクササイズを一般人にわかりやすく紹介。著者の大学メディカルセンターで4000症例をもとに科学的に一般化。 はしがき(ティック・ナート・ハーン) 復刊に寄せての訳者の言葉 すいせんの言葉 日本の読者の皆さんへ プロローグ 第Ⅰ部 「マインドフルネス瞑想法」の実践 1章 “今”という瞬間を,意識的に生きる 2章 「マインドフルネス瞑想法」へのとり組み 3章 呼吸のもつ癒しの力――呼吸法 4章 自分の存在を感じ取る――静座瞑想法 5章 自分の体を感じとる――ボディー・スキャン 6章 心と体をリラックスさせる――ヨーガ瞑想法 7章 日常生活の中で,自分をとり戻す――歩行瞑想法 8章 プログラムをどう組みたてるか ――「マインドフルネス瞑想法」8週間プログラム 第Ⅱ部 瞑想によるストレス対処法 9章 体の声に耳を傾ける 10章 痛みを心でコントロールする 11章 時間の束縛からの解放――時間ストレス 12章 相手との関係を改善する――対人ストレス 13章 仕事をみずからのものにする――仕事ストレス 第Ⅲ部 健康と癒しの新しいパラダイム 14章 “全体性”の体験と癒し 15章 “癒し”ということ 16章 心のもつ癒しの力 ――健康と病気に対する新しい視点 17章 心のもち方と健康 ――思考・感情・性格が体におよぼす影響 18章 “結びつき”と自己治癒力 エピローグ 〔付録〕生活の体験カレンダー 参考文献

この書籍は、日常の感情を描いた「感情メモ」から生まれた黄色いウサギ「ソルト」を通じて、不安や嫉妬、怒りなどの感情に共感を呼び起こすイラストエッセイです。著者のソルレダは、心の葛藤や傷を癒すメッセージを伝え、読者に「大丈夫じゃなくても、大丈夫だよ」と寄り添います。韓国で話題となり、ベストセラーとなったこの作品は、完璧ではない自分を大切にする勇気を与えてくれます。日本語版も待望のリリースです。

著者は200万円の資金でクリニックを開業し、成功を収めた医師兼経営者です。本書では、クリニック開業の基本や失敗しないためのポイント、デジタルヘルスの重要性を解説。特に、コロナ時代における医師のキャリアや経営の新しいスキル、具体的な開業手順を示し、医師に向けた実用的なガイドとなっています。開業を考える医師にとって必読の一冊です。

この本は、マインドフルネス瞑想を通じて心を整え、ストレスや不安を軽減し、自己変革を促す方法を紹介しています。内容は、瞑想の始め方や実践のコツ、瞑想の仕組み、日常生活でのマインドフルな過ごし方に分かれています。著者は瞑想とヨガの講師で、世界各国での経験を基にしています。

精神医療関係者必携! 米国精神医学会(APA)より刊行された「DSM-5-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル」から診断基準のみを抜粋した、いわゆる「Mini-D」と言われる小冊子の最新改訂版。9年ぶりのアップデートとなる今回は、新たに遷延性悲嘆症の診断基準が追加。また病名用語については日本精神神経学会が作成した邦訳に基づき変更・統一が図られている。

本書は、心理学の巨頭アルフレッド・アドラーの思想を物語形式で紹介し、幸せに生きるための具体的なアドバイスを提供します。アドラー心理学の核心は、人間関係の悩みや自己受容に焦点を当てており、読者に人生の変化を促します。著者は哲学者の岸見一郎とフリーライターの古賀史健です。

非常に良いです

『嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え』は、アドラー心理学を基に、人間関係や自己成長について深く考察した書籍です。対話形式で進む内容は、読者にとって理解しやすく、自己肯定感を高めるための実践的なアドバイスが満載です。特に、「他者の評価を気にせず、自分らしく生きる」というメッセージが強調されており、現代社会で悩みがちな人にとって勇気づけられる一冊です。心理学的な知見と実践的な教えがバランスよく組み合わされています。

医療機関専門の税理士が、クリニック開業時の注意点を解説した実践的なテキストです。開業に潜む落とし穴や、Googleマップ対策(MEO)についても触れています。著者は医師や医療機関に特化したアドバイスを提供し、税務調査の経験を活かした実践的な知識を持つ専門家です。

「意志の力」に関するベストセラーが文庫化され、目標を持つ人々に向けた内容です。著者ケリー・マクゴニガルは、意志力を磨くことで人生が変わると説き、潜在能力を引き出す方法や自制心の重要性について解説しています。心理学や神経科学の知見を基に、健康や幸福を高める実践的な戦略を提供しています。翻訳は神崎朗子が担当。

この書籍は、自閉症とアスペルガー症候群を「自閉症スペクトラム」として一つの連続した状態として捉え、対人関係の苦手さや特有のこだわりなどの特徴を解説しています。10人に1人が抱える「生きづらさ」の原因を探り、早期発見や支援方法についても多角的に説明しています。著者は発達障害の専門家であり、臨床と研究に長年従事してきた精神科医です。

最近は色々な診断が流行っていますが、こちらも自分の強みを知る良いきっかけになりました。ストレングス・ファインダーの診断結果が具体的で、今後の仕事や生活に活かせそうです。自分を見つめ直したい人におすすめしたい本です。

自分の強み・弱みを知れるので一度やってみると面白いと思う。

このテキストは、スポーツ心理学の歴史から心理臨床に至るまでの12の講義を通じて、研究と実践の両面を学べる内容です。各講義では、心理学の基礎、研究方法、発達、学習、パーソナリティ、動機づけ、社会心理学、競技心理、メンタルトレーニング、臨床技法、健康への影響など、幅広いテーマが扱われています。新しい知見を取り入れつつ、わかりやすく解説されています。著者は日本体育大学の楠本恭久氏です。

『うまくいっている人の考え方』とその発展編をまとめた完全版が登場。人生の達人になるための100のヒントを提供。内容は自分を好きになる方法と、より良い考え方を選ぶ方法に分かれており、自己受容やポジティブ思考を促進する。著者は自尊心の重要性を研究するアメリカの著述家ジェリー・ミンチントンと翻訳家弓場隆。

著者の荒木香織は、ラグビー日本代表のメンタルコーチとしての経験をもとに、初著作を発表しました。五郎丸選手のルーティンの背景や意義を探り、最新のスポーツ心理学に基づくメンタルスキルを紹介しています。内容は、最高のパフォーマンスを引き出すための方法や自信のつけ方、目標達成の戦略、プレッシャーの受け入れ方など多岐にわたり、アスリートだけでなく一般のビジネスパーソンにも役立つ内容です。

森岡さんの大ファンなので手に取ったが、他の書籍ほどの衝撃はなかった。個人のキャリアにフォーカスした書籍でまさに森岡さん自身が娘向けに届けるメッセージという建付けになっている。森岡さんの苦悩時代の話を知れたのは良かった。

自衛隊のメンタルヘルス教官が、心の「ムリ・ムダ・ムラ」を防ぎ、バランスの取れた生活を送るための実践的な方法を紹介する書籍。内容は、疲労を早めに解消する技術、感情の無駄遣いを減らす方法、心の振れ幅を小さくする対策に分かれており、リーダーにも役立つ情報が含まれている。著者は陸上自衛隊での豊富な経験を持つ心理幹部の下園壮太氏。

この書籍は、50の失敗事例を通じて診療所開業に必要なノウハウを解説しています。経営者に求められる基礎知識や人事・労務管理のポイントもカバーされており、開業の手順や課題への対策が具体的に紹介されています。開業を考える人にとって必読の一冊です。

このノートは、気持ちが沈んだり不安を感じたりする人のためのサポートツールです。毎日少しずつ読むことで、考え方や視点が変わり、憂うつや不安が軽減されます。内容は認知療法の理解から始まり、ストレスの認識や問題解決、人間関係の改善などを扱っています。著者は大野裕で、精神医学の専門家です。

「精神科医」に関するよくある質問

Q. 「精神科医」の本を選ぶポイントは?

A. 「精神科医」の本を選ぶ際は、まず自分の目的やレベルに合ったものを選ぶことが重要です。当サイトではインターネット上の口コミや評判をもとに独自スコアでランク付けしているので、まずは上位の本からチェックするのがおすすめです。

Q. 初心者におすすめの「精神科医」本は?

A. 当サイトのランキングでは『精神診療プラチナマニュアル 第2版』が最も評価が高くおすすめです。口コミや評判をもとにしたスコアで197冊の中から厳選しています。

Q. 「精神科医」の本は何冊読むべき?

A. まずは1冊を深く読み込むことをおすすめします。当サイトのランキング上位から1冊選び、その後に違う視点や切り口の本を2〜3冊読むと、より理解が深まります。

Q. 「精神科医」のランキングはどのように決めていますか?

A. 当サイトではインターネット上の口コミや評判をベースに集計し、独自のスコアでランク付けしています。実際に読んだ人の評価を反映しているため、信頼性の高いランキングとなっています。

![『双極性障害[第2版] (ちくま新書)』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/41R6YXm1uxL._SL500_.jpg)

![『脳疲労が消える 最高の休息法[CDブック]――[脳科学×瞑想]聞くだけマインドフルネス入門』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51cQLMr8lUL._SL500_.jpg)

![『マインドフルネス (ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ])』の表紙](https://m.media-amazon.com/images/I/51jDEkgJ2YL._SL500_.jpg)